❓ 설계 없이 코드를 작성한다?

먼저 답부터 하자면,

비즈니스의 규모에 따라 설계의 깊이나 범위는 달라질 수 있지만, 결국 설계를 피할 수는 없다. 🏹

이번 주차의 과제는 "서버 구축 설계" 단계이다.

되돌아보면, 실무에서 "서버 구축 설계"를 제대로 해본 경험은 없는 것 같다. 😅

설계를 한다면, “ADD(API Driven Development)” 방식으로 진행하고,

그에 맞춰 API 명세서를 작성한 뒤 바로 기능 구현에 들어가는 경우가 많았다.

빠르게 배포를 해야 하는 업무 특성 상 어쩔 수도 없다고 생각하지만,

내가 생각하는 설계와는 거리가 멀다. ️

이번 2주차 발제도 1주차와 마찬가지로 허재 코치님께서 진행해주셨고,

설계에 대한 중요성을 언급해주시면서, 명언을 남기셨다.

설계가 명확하면, "코드를 치는 행위"는 목표를 달성하는 "수단"이 된다.

설계가 명확하지 않으면, "코드를 치는 행위"는 불필요한 "노동"이 된다.완전 공감한다... (솔직히 조금 뜨끔했다...)

설계를 건너뛰고 개발을 하다 보면, 어느 순간 "내가 지금 무슨 개발을 하고 있는 거지…?"라는 생각이 들 때가 정말 많다. 🤔

이런 경험이 있었기에,

요즘은 요구사항을 받자마자 코드를 작성하기보다는,

요구사항을 정리하고, 구체화 과정을 거쳐 설계에 충분한 시간을 들이려 노력하고 있다. ⏳

자, 그럼 이번 주차의 과제를 살펴보자.

🧱 아키텍처 설계, 어디정도높이까지올라가는거예요?

아래는 내가 이번 주차에 진행했던 설계 과정이다.

직접 해본 설계도 있었지만, 대부분은 생소하고 처음 시도해보는 설계들이었다.

👉 [STEP03] 서버구축-설계 기본과제 PR

👉 [STEP04] 서버구축-설계 심화과제 PR

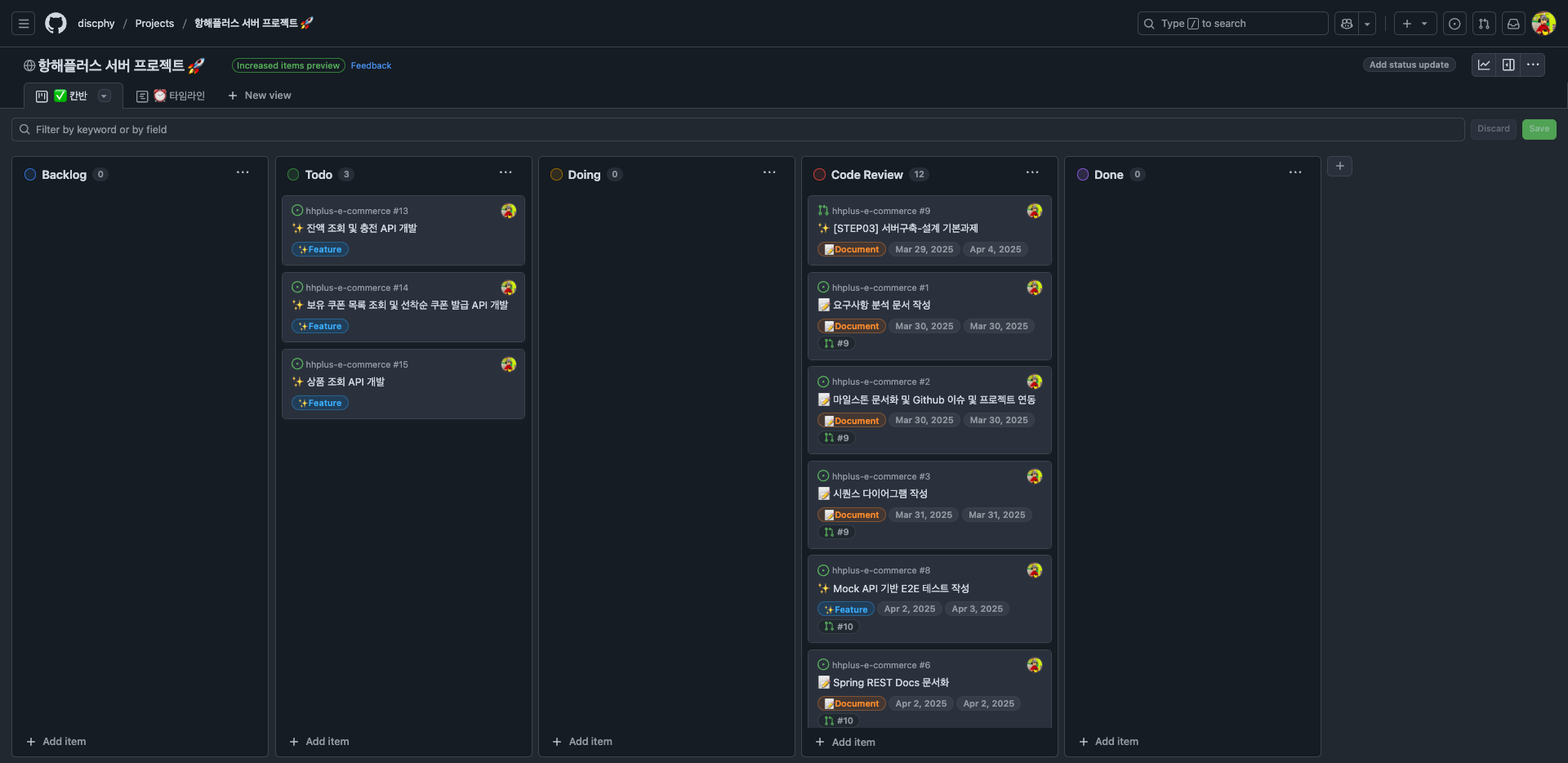

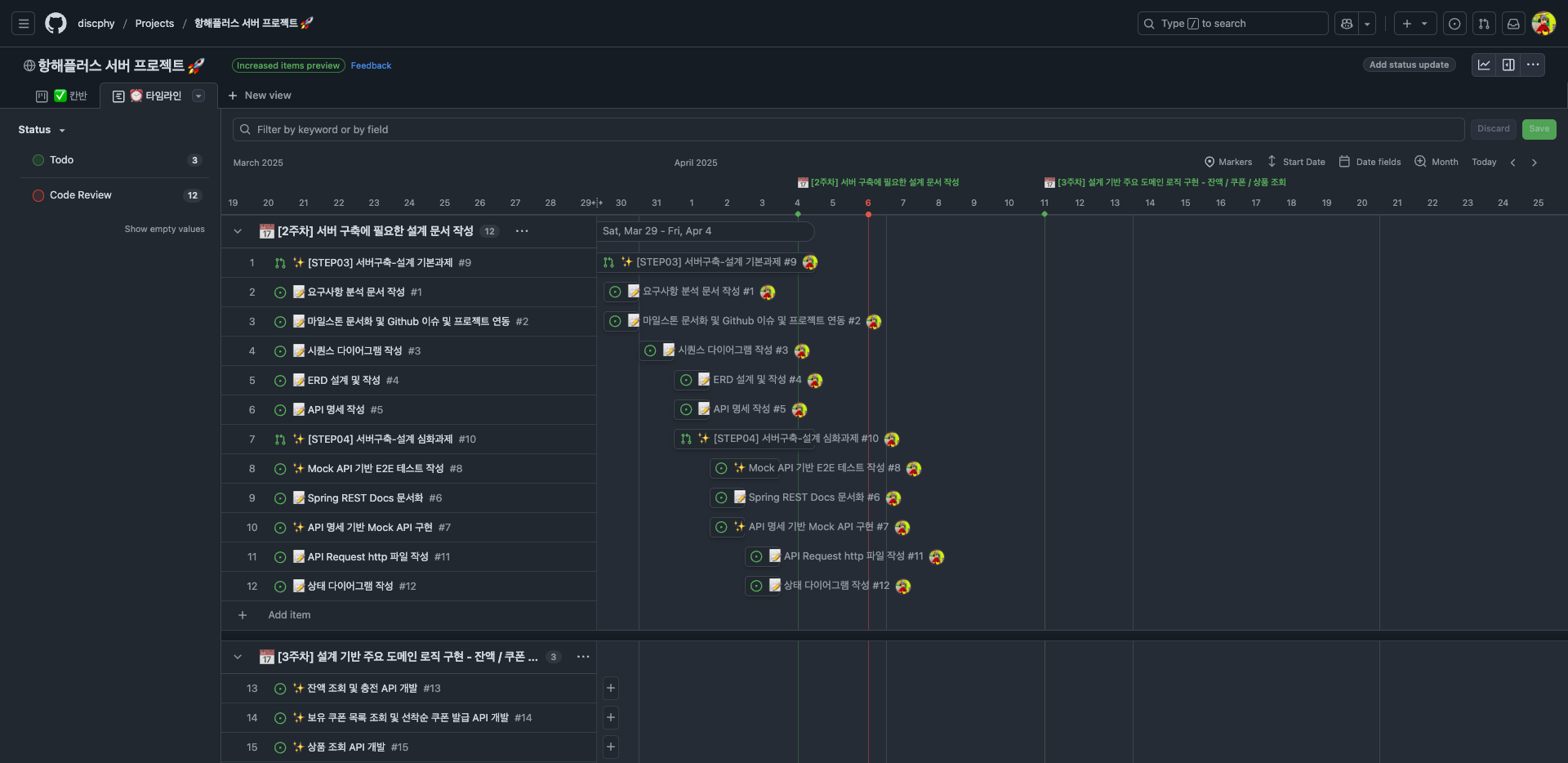

🍀 진행 과정

- 기능/비기능 요구사항 분석

- 마일스톤 작성

- 시퀀스 다이어그램 작성

- 상태 다이어그램 작성

- ERD 작성

- API 명세서 작성

- Mock API 구현

- API 문서화 (Spring REST Docs)

- API E2E 테스트 코드 작성

GitHub에 마일스톤을 생성하고 칸반, 타임라인 보드로 구성하니 꽤나 볼만했다. 😆

📌 요구사항 분석

과제들을 진행하면서 가장 중요하게 생각한 설계는 요구사항 분석 단계였다.

요구사항을 제대로 분석하지 않으면 비용과 시간이 낭비되며,

추가 기능으로 인한 객체 간의 책임이 불분명해지고 강결합이 발생하기 때문에

특히 집중해서 진행했다.

그래서 최대한 요구사항들을 구체화하려고 노력했다.

여기에서 이야기하는 "구체화"는 다음과 같다.

❓구체화란

말 그대로 추상적인 개념을 구체적으로 표현하는 것이다.

다음은 내가 작성한 구체화의 예시이다.

추상 : 친구랑 생일파티를 했어.

구체 :

- 모일 시간을 정이 두터운 사람들과 정한다.

- 정한 시간에 맞추어 장소를 정하고 예약한다.

- 예약한 장소를 정이 두터운 사람들에게 문자를 통해 알려준다.

- 모일 시간과 예약한 장소에서 정이 두터운 사람들과 만남을 가진다.

- 만남한 장소에서, 입으로 씹는 행위와 입으로 소리를 내는 행위를 하며 시간을 보낸다.

- 케이크와 선물을 통해 정이 두터운 사람들에게 축하를 받는다.

추상 : 백엔드 기능을 개발했어.

구체 :

- 기능에 대한 요구사항을 파악한다.

- 요구사항을 확인하고 마일스톤을 작성한다.

- 요구사항에 맞는 시나리오 설계 문서를 작성한다. (UseCase, 시퀀스 다이어 그램)

- ERD를 설계 및 작성한다.

- API 명세 및 Mock API를 구현한다.

- TDD를 통해 단위 테스트 및 주요 비지니스 로직을 개발한다.

- 통합 테스트 코드를 작성한다.

- PR을 올리고, 코드리뷰를 받으며 리팩토링을 진행한다.이런 식으로 추상적인 개념을 구체화하는 과정을 통해, 기능을 최대한 펼쳐 요구사항을 뾰족하게 분석하고자 노력했다.

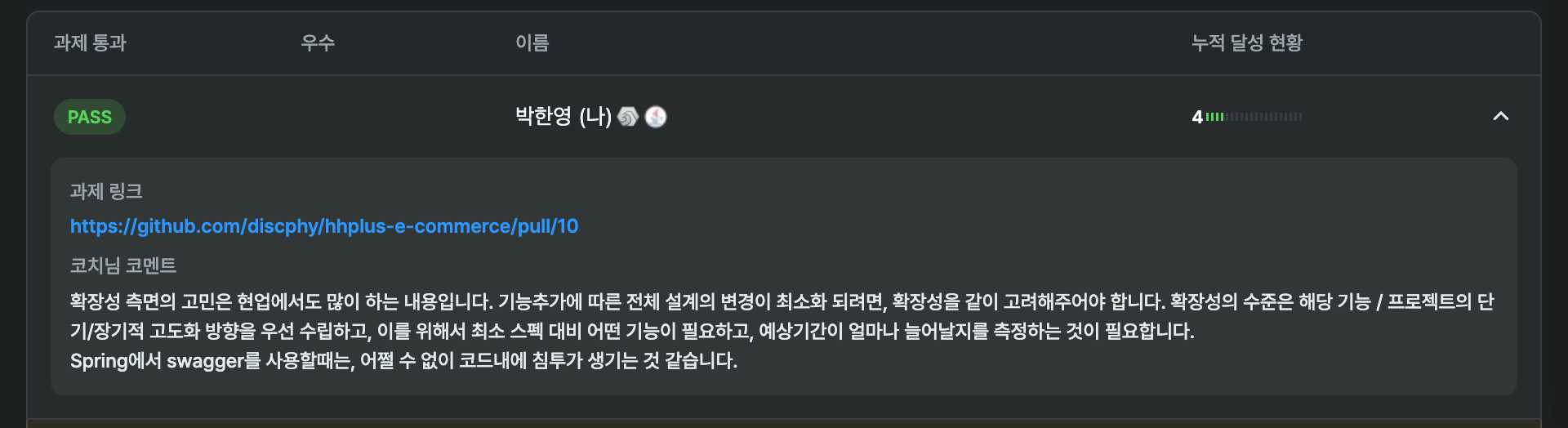

📌 확장성 측면에 대한 고려

이 단계에서 나는 가장 많은 시간을 투자했다.

멘토링 청강을 많이 다녔는데, 이것저것 개념이 섞이면서 설계를 계속 변경했던 것 같다. 😂

🆚 최소 스펙 VS 확장성

"요구사항에만 만족하는 최소스펙으로 설계를 해야 하는지.."

"확장성 측면의 고려해 설계를 해야 하는지.."

이 부분에 대해서 가장 많이 고민했었다.

그렇지만 "항해 플러스"의 과제 제출에 대한 목표보다도,

현업에서의 설계 역량을 키우는 것을 더 우선시했기 때문에

결국 후자를 선택하였다.

해당 내용과 관련해서 PR에 "리뷰 받고 싶은 내용"을 작성하였고,

여기에 대한 피드백을 코치님께서 해주셨다.

실제 현업에서도 중요한 포인트이며, 그 중요성을 강조해주신 것 같았다.

차후에 현업에서도 이와 같은 생각을 가지고 설계를 진행하면 더 나은 기능과 프로젝트 결과물로 이어질 수 있을 것 같다.

하지만, 위의 고민에 대한 해소를 만끽함과 동시에... 더 큰 고민이 도래되었다.

🆚 주문 결제 도메인 통합? 분리?

"주문 결제 도메인 통합이 맞을지... 분리가 맞을지..."

코치님들도 해당 부분에 대해서 의견이 조금 갈렸던 것 같다. (그래서.. 더.. 헷갈렸다... 😂)

사실 정답은 없지만, 그럼에도 답을 찾으려 많이 고민했다.

결국엔 "주문 결제 도메인 통합"으로 설계를 진행했다.

차후에 개발을 하면서 분리를 할 수도 있겠지만,

당시엔 분리가 오히려 오버 엔지니어링일 수 있다는 판단으로 통합하기로 했다.

(주문이 결제에 대한 책임을 갖는 것이 맞는가... 생각해보면 “분리”가 더 맞지 않았을까 싶기도 하다. 🤔)

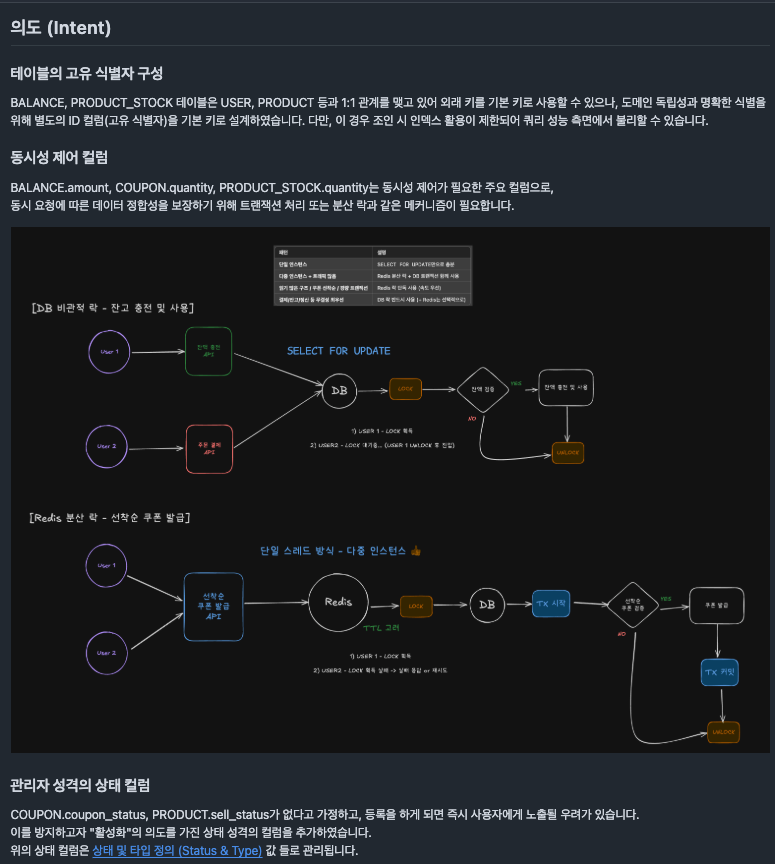

특히, ERD를 설계하는 과정에서는 확장성을 고려한 설계를 진행하면서,

설계 의도를 문서로 정리해 추가로 남기기도 했다.

"엑스칼리드로우"를 이때 처음 써봤는데 너무 편하고 좋은 것 같다. 🎨

(이런 툴이 있었구나... 😳)

마지막으로, "Spring REST Docs"를 Github Page에 배포하며 이번 주차를 마무리했다.

💪 돌아보며

설계가 중요하다는 걸 알고 있음에도,

과정이 복잡하고 머리가 아파서 빨리 코드를 작성하고 싶다는 생각이 자주 들었다.

하지만, 명심해야 한다...

설계가 귀찮아질 때는 "허재" 코치님의 명언을 되새겨야 할 필요가 있다. 😂

"설계가 명확하지 않으면, "코드를 치는 행위" 는 불필요한 "노동" 이 된다." - 허재다음 주차부터는, 작성한 설계를 기반으로 클린 아키텍처 구조에서 비즈니스 로직 개발과 단위 테스트를 진행할 예정이다.

생소한 구조이지만, 새로운 패턴을 접한다는 점에서 설레기도 한다.

# 미리보는 패키지 구조

com.example

├── interfaces # 외부 요청을 받는 계층 (Controller, DTO 등)

│ └── point

│ ├── PointController

│ ├── PointRequest # Request DTO

│ └── PointResponse # Response DTO

├── application # 비즈니스 유스케이스 조합 계층 (Facade, ApplicationService 등)

│ └── point

│ └── PointFacade

├── domain # 핵심 도메인 로직 계층 (엔티티, 서비스, 도메인 규칙 등)

│ └── point

│ ├── Point # ⭐️ 도메인 엔티티

│ ├── PointType # 포인트 종류 Enum

│ ├── PointCommand # 도메인 요청 VO

│ ├── PointInfo # 도메인 응답 VO

│ ├── PointService # 도메인 서비스

│ └── PointRepository # 도메인 리포지토리 인터페이스

└── infrastructure # 외부 시스템 구현 계층 (DB, 외부 API 연동 등)

└── point

└── PointRepositoryImpl # JPA 구현체그럼 3주차도 화이팅..!! 🏃

🚀 항해 플러스 9기 모집이 시작되었습니다!

저는 현재 8기를 수료를 앞두고 있습니다.

개발 인생에서 가장 몰입했고, 가장 빠르게 성장한 시기라고 자신 있게 말씀드릴 수 있습니다.

처음엔 다소 가격이 부담스럽게 느껴졌지만,

현업 경험이 풍부한 코치님들의 밀도 높은 피드백과

같은 연차 백엔드 개발자들과의 깊이 있는 네트워킹을 통해

오히려 합리적인 투자였다고 느끼게 되었습니다.

이 경험은 혼자서는 절대 얻을 수 없는 값진 기회였습니다.

성장의 방향을 잡지 못해 고민 중이시라면,

저는 자신 있게 👉 항해 플러스 과정을 추천드립니다.

또한, 지원을 고민 중이시라면

링크드인 DM으로 편하게 문의 주세요!

🎁 수강 시 할인 코드 : DIh1XY

[출처]