제로베이스 자바스크립트 기초개념 심화학습 부분 정리

축약된 부분이 존재할 수 있습니다.

렉시컬 스코프

우리가 화살표 함수에서 this키워드를 사용할 때 렉시컬 스코프에서 정의가 된다고 배웠다.

그래서 이번시간에 렉시컬 스코프에 대해서 좀 더 자세히 알아볼 것이다.

렉시컬 스코프(Lexical Scope)

- 정적 스코프(Static Scope)라고도 합니다.

- 함수를 선언한 위치에서 유효하게 접근 가능한 유효 범위를 말합니다.

const a = {

fnA() {

console.log("fnA", this);

const b = {

fnB() {

console.log("fnB", this);

const c = {

fnC() {

console.log("fnC", this);

console.log("a", a);

console.log("b", b);

console.log("c", c);

console.log("x", x);

},

};

return c;

},

};

return b;

},

fnX() {

console.log("fnX", this);

const x = {

fnY() {

console.log("fnY", this);

console.log("a", a);

console.log("b", b);

console.log("x", x);

},

};

},

};

a.fnA().fnB().fnC();

a.fnY();이 코드를 보면 렉시컬 스코프에 대해서 이해할 수 있다.

fnC를 기준으로 설명을 해주게 된다면, fnC는 fnB에 속하고 fnB는 fnA에 속하기에 fnC입장에서 보면 fnA와 fnB의 범위가 유효한 범위이다. 하지만 fnC입장에서 fnX의 포함된 부분이 아니기에 fnC에서 fnX에 접근을 할 수 없다.

이렇게 fnC의 상위의 범위를 렉시컬 스코프(정적 스코프)라고 부른다. 왜 정적 스코프라고도 부르냐면 fnC를 만드는 단계에서 정적으로 유효 범위가 정해지기 때문이다.

물론 위 코드는 일반 함수이기에 호출된 위치에서 this키워드가 정의되지만 화살표함수라면 가장 먼저 만난 일반 함수의 this를 사용하게 될 것이다.

클로저

클로저(Closure)는 함수가 선언될 때의 렉시컬 스코프를 기억하고 있다가, 함수가 호출될 때 그 스코프에 접근할 수 있는 개념(특성)을 말합니다.

let count1 = 0;

function c1() {

return (count1 += 1);

}

console.log(c1());

console.log(c1());

console.log(c1());

let count2 = 77;

function c2() {

return (count2 += 1);

}

console.log(c2());

console.log(c2());

console.log(c2());

////////////////////////////////////////////////

function createCount(count) {

return function () {

return (count += 1);

};

}

const c3 = createCount(0);

console.log(c3());

console.log(c3());

console.log(c3());

const c4 = createCount(77);

console.log(c4());

console.log(c4());

console.log(c4());구분선 부분의 위쪽을 보게 되면 변수와 함수를 같이 만들어야지 함수를 사용해서 변수의 값을 늘릴 수 있다.

이 부분을 축소하기 위해서 우리는 클로져라는 개념을 사용할 수 있다.

구분선 아래 부분을 보면 c3이 함수를 반환받는데 c3라는 함수는 count라는 변수가 정의되어 있지 않다. 하지만 함수에서 반환을 할 때 count라는 함수를 사용하고 있기 때문에, c3함수가 호출이 될 때, 그 함수가 만들어질 때의 렉시컬 스코프를 가지고 있어서 count라는 변수에 접근할 수 있는 개념(특징)이다.

클로저의 사용예시

const h1El = document.querySelector("h1");

let h1IsRed = false;

h1El.addEventListener("click", () => {

h1IsRed = !h1IsRed;

h1El.style.color = h1IsRed ? "red" : "black";

});이런식으로 변수와 함수를 분리해서 사용하는 경우가 있는데 이러한 상황이 계속된다면 변수를 계속 만들어야 하는 불편함이 있을 것이다.

이것을 클로저라는 특성을 활용하여 현재 코드를 더 효율적으로 만들어 관리할 수 있다.

const h1El = document.querySelector("h1");

const createToggleHandler = () => {

let isRed = false;

return (event) => {

isRed = !isRed;

event.target.style.color = isRed ? "red" : "black";

};

};

h1El.addEventListener("click", createToggleHandler());이런식으로 코드를 작성하게 되면, 재사용도 가능하고 효율성도 좋아지기에 클로저를 사용할 수 있는 상황에서 사용하면 좋다.

가비지 컬렉션과 메모리 누수

가비지 컬렉션

- 더 이상 사용되지 않는 메모리를 해제하는 프로세스로 자바스크립트 엔진이 자동으로 처리합니다.

메모리 누수 - 더 이상 필요치 않은 데이터가 해제되지 못해 메모리에 계속 차지되는 것을 말합니다.

가비지 컬렉션을 효율적으로 동작하기 위한 주의해야 할 점을 알아볼 것이다.

메모리 누수가 되는 다양한 상황들

불필요한 데이터 참조를 피하세요!

// 불필요한 데이터 참조를 피하세요!

const user = {

name: "Neo",

age: 85,

emails: ["abc@gmail.com", "xyz@naver.com"],

};

const removedEmail = user.emails.splice(1, 1);

console.log(removedEmail);

console.log(user.emails);이런식으로 splice로 잘라서 확인하기 위해 변수 담아둔다면 가비지 컬렉션이 메모리를 순회하면서 저 부분을 찾아도 removedEmail이 참조를 하고 있기에 지울 수가 없어진다.

그렇기에 확인을 하고나면 변수를 지워줘야 한다.

불필요한 전역 변수 사용을 피하세요!

// 불필요한 전역 변수 사용을 피하세요!

window.hello = "Hello world!";

window.thw = { name: "200won", age: 85 };우리가 어디에서나 접근할 수 있는 객체를 전역 객체라고 부른다.

window도 전역 객체이다. 이렇게 전역 객체에서 어떤 속성에 데이터를 할당하게 되면 우리가 직접 제거를 하지 않는 이상 데이터를 제거하는 상황을 만들기가 어렵다. 그렇기에 전체영역에서 사용할 수 있는 변수에게 데이터를 만드는 행위를 주의해야 한다.

제거된 요소가 참조되지 않도록 주의하세요!

const h1El = document.querySelector("h1");

window.addEventListener("click", () => {

console.log(h1El);

h1El.remove();

});이렇게 되면 우리는 querySelector를 활용해서 h1El에 할당한 것이기에 화면상에서는 제거 되었지만, 저 변수가 사라지지 않는다면 메모리상에 계속 존재해 사용할 수 있게 된다.

window.addEventListener("click", () => {

const h1El = document.querySelector("h1");

if (h1El) {

console.log(h1El);

h1El.remove();

}

});이런식으로 코드를 작성하게 되면, 완전히 가비지 컬렉션을 사용해서 제거할 수 있다.

불필요한 타이머를 해제하세요!

// 불필요한 타이머를 해제하세요!

let a = 0;

setInterval(() => {

a += 1;

}, 100);

setTimeout(() => {

console.log(a); // 10

}, 1000);이 부분의 코드는 메모리가 계속 낭비되고 있는 중이다. 왜냐하면 setInterval을 사용하면 setTimeout으로 값을 확인하고 나서도 계속 값이 늘어나기 때문이다.

그러기에 타이머를 해제하는 코드가 필요해진다.

// 불필요한 타이머를 해제하세요!

let a = 0;

const intervalId = setInterval(() => {

a += 1;

}, 100);

setTimeout(() => {

console.log(a); // 10

clearInterval(intervalId);

}, 1000);이런식으로 clearInterval이라는 함수를 사용해서 interval을 멈춰줄 수 있다.

불필요한 클로저를 제거하세요!

// 불필요한 클로저를 제거하세요!

const getFn = (x) => {

return (name) => {

x += 1;

console.log(x);

return `Hello ${name}~`;

};

};

const fn = getFn(0);

console.log(fn("Neo"));

console.log(fn("Lewis"));

fn("Evan");

fn("Amy");getFn을 호출하여 fn이 함수를 리턴받게 되었는데 그 함수에서 x가 사용되기에 렉시컬 스코프에서 x를 가져와서 사용하게 된다. 하지만 x는 출력하는 행위 외에는 아무 행동도 하고 있다. 이렇게 클로저가 발생되어 의미없는 변수를 참조해서 메모리가 사용되는 현상을 피해야한다.

지금까지 우리가 본 예시들 전부 불필요한 것들을 사용하지 않게 만드는 것이였다.

그래서 우리가 코드를 작성할 떄는 꼭 필요한 내용만 넣어줘야 한다. 개발이 끝나게 되면 console.log같은 부분은 다 지워줘서 메모리를 불필요하게 차지하는 데이터를 사용하지 않게 만들 수 있다.

콜 스택과 이벤트 루프

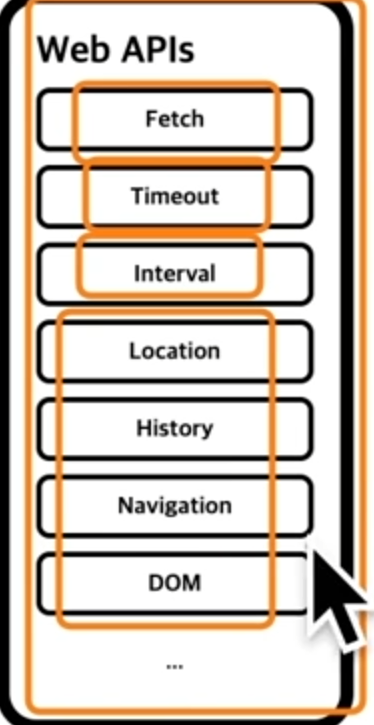

자바스크립트는 저수준의 오래 걸릴 수 있는 일(Timer, Network 등)은 Web API에게 위임하고, 고수준의 작업은 자바스크립트 엔진(싱글 스레드)에서 처리하는 방식으로 빠른 속도와 확장성을 유지합니다.

setTimeout(() => {

console.log(1);

}, 0);

window.addEventListener("load", () => {

console.log(2);

});

fetch("/").then(() => console.log(3));

for (let i = 0; i < 1000; i++) {

console.log(4);

}그래서 이런 코드를 실행하였을 때, 작성한 순서대로 실행되는 것이 아니라 다른게 실행 될 수도 있는 현상이 발생한다.

그럼 이제 콜 스택과 이벤트 루프에 대해서 알아보기 전에 두 가지 용어만 정리하고 가보자

FIFO(FIrst In First Out)

- 선입선출, 먼저 들어온 데이터가 먼저 나감

LIFO(Last In First Out) - 후입선출, 마지막에 들어온 데이터가 먼저 나감

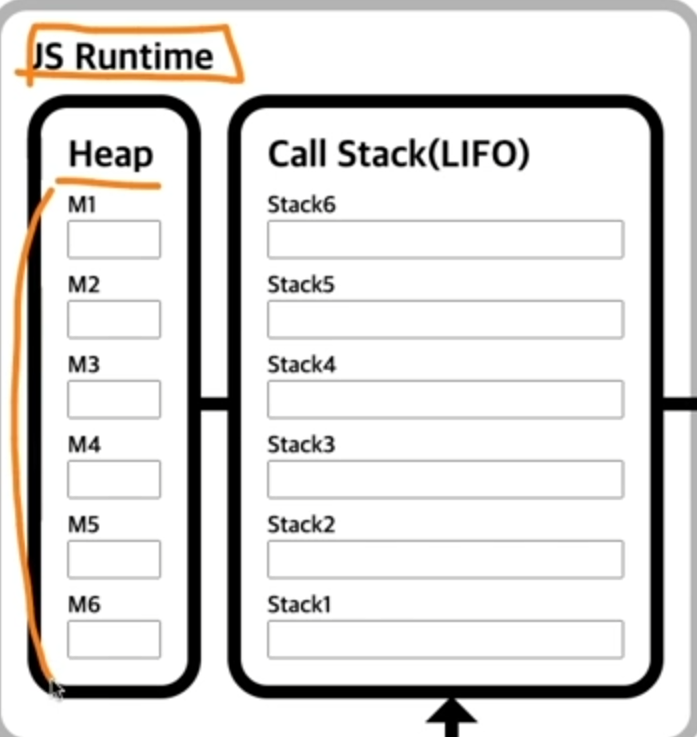

자바스크립트 엔진입장에서는 Heap이라는 영역으로 메모리가 관리가 되고, Call Stack 즉 호출된 함수들의 내역이 쌓이는 곳이다.

이 부분의 JS Runtime이 자바스크립트 엔진이 동작하는 부분이다.

그리고 자바스크립트는 저수준의 오래걸리는 일들은 엔진에서 하지않고 브라우저에서 동작한다고 하였는데

바로 그것이 Web API라는 것이다. 이렇게 오래걸릴 수 있는 일들이 끝나게 되면 콜 스택으로 가는 것이 아니라. Queue라는 영역으로 가서 하나씩 쌓이게 된다.

Queue영역에서는 Call Stack의 함수가 전부 호출되서 비워지면 Event Loop라는 것을 통해서 Queue에 있는 순서대로 Call Stack으로 올라가 처리가 될 수 있다.

function a() {

console.log("A");

function b() {

setTimeout(() => {

console.log("B1");

console.log("B2");

}, 0);

}

b();

}

function c() {

console.log("C");

}

function first() {

a();

c();

}

function second() {

c();

}

first();

second();코드와 위 사진을 보며 어떤식으로 동작되는지 생각해보자!