L1 장비

Hub

Layer 1 장비

- Multi-Port Repeater라고도 함

- 자신이 받은 데이터를 모든 포트로 브로드캐스팅 하는 장비

- 100Mb Duplex 허브는?

- 허브가 아니라 스위치다

- 허브 내부는 Tx와 Rx단이 있고, 서로 Rx와 Tx 부분이 1:1로 연결되어 있음

- 만약 한 Hub포트에서 데이터를 전송하고 있는데 다른 Hub포트에서 동시에 데이터 전송을 시작하면 서로 1:1로 연결된 포트끼리는 문제 없지만 (서로 연결된 Tx와 Rx로 송수신), 다른 포트들에서는 Collision 발생(Port A의 송신 데이터와 Port B의 송신 데이터가 같은 Rx단에서 충돌)

Switching Hub

스위치의 일부 기능이 부착된 형태의 허브

- Main Hub 기능을 하는 구역이 있고, 그 옆에 작게 Switch Port 한 쌍 정도를 구현하여 약간의 Switch의 기능을 통해 Collision이 없이 Hub 역할을 하는 Multi-Port Repeater를 말함

공유기

L3 Switch?

-

STP가 돌지 않음

-

BPDU Filter를 걸어놓은 것처럼 다른 스위치에서 오는 STP 프로토콜을 무시

-

공유기를 포함한 3개의 스위치가 연결된 구간에서 공유기를 제외한 스위치는 서로만 연결된 것으로 파악

-

연결 결과 Looping 발생, 사내에서 발생할 경우 원인 파악하기 힘듦

-

-

회사에서 사용하지 말아야 할 장비 1순위

L2 장비

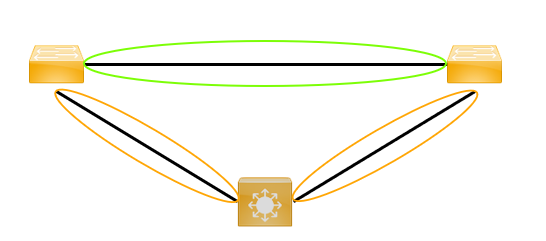

P2P

P2P 특징

- P2P는 neighbor가 하나

- Hello Packet을 수신한 이후부터 neighbor 관계 고정

Multi-Access 특징

- Multi-Access는 neighbor가 여럿

- Multi-Access는 DR/BDR을 선출하기 위해 또 다른 Point가 없는지 대기해야 함

- Hello Packet을 받을 때마다 neighbor 관계가 바뀌거나 DR/BDR이 바뀜

VLAN

가상화 기술

- 하나의 스위치를 여러 스위치처럼 사용하는 기술

Trunk Port

- 다른 스위치와 통신할 때, 가장 보편적인 VLAN 네트워크 표준 dot1q로 통신하도록 도와주는 port 역할

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10

switchport trunk native vlan 10- 10번 vlan에 대해 trunk 허용

- 10번 vlan을 native vlan으로 사용한다는 의미

- voice vlan은 native 설정할 필요는 없음

VLAN 1

- 스위치에 대한 기본적인 정보가 담겨있는 CDP, VTP를 주고받는 vlan

- 기본적으로 allowed 상태에 native로 설정되어 따로 선언할 필요가 없음

PVST의 문제점

현업에서 문제점

- 리소스 낭비 및 CPU 과부하 문제점이 있음

STP

BPDU

- Root Switch만 만들 수 있음

- 무조건 Root Port로만 BPDU 정보가 들어와야 함

- 그렇지 않으면 Looping 발생

Block Port

- 여러 곳에서 BPDU를 받는 상황에서 Root Port를 제외한 나머지 포트를 닫는데, 이때 닫힌 Port를 Alternative Port, Block Port라고 함

SVI

SVI 특징

- 언제 Down되고, 언제 Up이 될까

- Forwarding 할 수 있는 Port가 하나라도 있으면 Up 상태

- 특히 Trunk Port가 남아있으면 SVI는 계속 Up 상태

- SVI Up/Down 계산시 Trunk Port Up 상태를 무시하도록 설정하는 명령어 있음

방화벽

방화벽의 Preempt

- 방화벽은 Preempt를 함부로 설정하지 않음

- Active가 되었다가 원래대로 돌아올 때, 오류가 발생하기 때문

- HSRP, VRRP에서는 일반적으로 다 Preempt 설정을 해 줌

Port-Channel

포트 채널과 STP의 관계

- 포트 채널을 구성할 경우, STP는 체널 그룹에 속한 각각의 포트에 대해 STP를 하는 게 아니라 포트 채널 하나로 묶어서 연산

- 스위치의 특성인 수신 포트로 송신하지 않는 특징을 이용한 것

Routing

Static

3가지 방식

- 데이터가 나갈 인터페이스 설정

ip route {Network} {Mask} {나갈 인터페이스}- Next Hop (도착지 주소) 설정

ip route {Network} {Mask} {Next hop Addr}- 해당 설정으로 static하면, 인터페이스 정보가 나오지 않음

- 대신 via {interface}로 어느 인터페이스를 이용하는지 표시됨

- 다음 홉이 연결된 인터페이스가 확인되면, 기기 내부적으로 해당 인터페이스로 routing

- 도착지 주소 + Next Hop 설정

ip route {Network} {Mask} {Dest Network Addr + Next hop}- 해당 설정 형태가 가장 이상적

- 특정 인터페이스가 Down될 경우, 해당 라우팅 정보도 사라짐

Proxy-ARP

- 다른 네트워크에 대한 ARP가 들어왔을 때, 본인이 해당 네트워크에 대한 주소를 갖고 있을 경우 해당 라우터가 대신 응답하는 Default 설정

- 해당 설정이 Disable이 됐을 경우, 통신 불가능

CIDR

기존 IP 할당의 문제점

- IP 주소 범위를 특정 class 범위로 나누어 할당하자니 주소 부족 현상이나 낭비 현상이 자주 발생

- 이 때문에 특정 class 사이의 주소를 할당하거나 두 클래스를 하나로 묶어 사용하는 classless 개념이 등장

FLSM (Fixed Length Subnet Mask)

- 고정 길이 서브넷 마스크

- 한 대역을 고정된 크기로 똑같이 나누는 것을 말함

VLSM (Variable Length Subnet Mask)

- 가변 길이 서브넷 마스크

- 한 대역을 다양한 크기로 나누는 것을 말함

서브넷에 따른 주소 업데이트

- 라우팅 테이블에 서브넷 마스크 길이가 다른 네트워크가 들어오면, 상세 대역을 다 표시하지 않고, Major 대역까지만 표시 후 해당 네트워크의 서브넷 마스크를 붙임

- null 0는 받은 네트워크 대역을 Drop하라는 의미로, Subnet Mask 위치에 표기

192.168.0.0/16 null 0

Classful/Classless

Classful

- VLSM을 지원하지 않으면, Classful

- 요즘은 잘 사용하지 않는 방식

- 라우팅 테이블에는 Major Network까지 표시하고 상세 주소는 표기 X

- 해당 방식을 통해 알 수 있는 것은 라우팅 프로토콜은 Classful 방식으로 동작한다는 것을 알 수 있음

- FLSM이 Classful 방식에 해당

Classless

- VLSM을 지원하면, Classless

- 요즘 일반적으로 사용되는 방식

Default Route / Default GW

ip default gateway

- 라우팅을 할 수 없는 장비 (L2 이하의 장비)에서 사용

- 목적지를 모르는 외부 네트워크로 나가기 위한 경로를 지정

ip default route

- 라우팅을 할 수 있는 장비 (L3 이상의 장비)에서 사용

- 정적 라우팅의 연장선 느낌의 명령어

통신

Router의 통신 과정

- Data 수신

- Layer 2 De encapsulation

- Dest IP 확인 및 Routing Table 확인

- Layer 2 Encapsulation

- Data 송신

Best Path

최적 경로를 찾기 위한 조건

-

Longest Match

- 도착지 주소와 Prefix Length가 가장 길게 매치되는 경로를 선택

-

AD Value

- Prefix Length가 전부 같다면?

- 다음으로 Administrative Distance 값이 작은 경로를 선택

-

Metric Algorithm

- 라우팅 프로토콜의 metric 계산 alogorithm을 통해 우선순위 결정

- 기본적으로 더 작은 metric 값을 가진 경로 선택

최적 경로를 찾기 위한 기준이 같은 이유

- 서로 다른 라우팅 프로토콜끼리의 최적 경로 탐색 기준이 다를 경우, Looping이 발생할 수 있음

Routing Protocol

Conntect

- 회선으로 바로 연결된 상태

Static/Dynamic

Static

- 정적 라우팅, 네트워크 통신이 이루어지는 경로를 직접 지정해주는 방식

Dynamic

- EGP (Exterior Gateway routing Protocol)

- 한 네트워크 영역과 외부 네트워크 영역 사이의 라우팅 프로토콜

- BGP

- 만능에 가까운 프로토콜

- Overlay라고 불리는 영역에서 주로 사용

- IGP (Internal Gateway routing Protocol)

- 내부 네트워크, 동일한 그룹에서 이루어지는 라우팅 프로토콜

- Distance Vector: RIPv1/v2, EIGRP

- Link State: OSPF, IS-IS

- Underlay라고 불리는 영역에서는 OSPF가 주로 사용

Distance Vector (DV)

- 거리와 방향만을 알고 있는 프로토콜

- RIP의 경우

- ACK를 만들지 않음

- 주기적으로 RIP 상태를 전달

- Full로 RIP 정보를 전달

Link State (LS)

- 연결된 링크의 상태를 알고 있는 프로토콜

- OSPF의 경우

- ACK를 만들고 주고 받음

- 주기적 상태 업데이트 X

- Full로 업데이트 할 필요가 없이 Partial 업데이트만 진행하면 됨

SPF Algorithm

개념

- Node to Node 사이의 경로를 계산하는 알고리즘

- 네트워크에 적용하면, 특정 라우터까지의 cost값을 계산하고 라우터에 존재하는 네트워크에 도달할 때 추가되는 값의 총합을 계산하여 가장 적은 cost가 드는 경로를 선택

- Tree 구조가 만들어져야 함

- 해당 형태는 IS-IS의 DIS 형태를 따라서 만듦

OSPF

DR

- OSPF DB를 관리하고 변동사항이 생길 경우 전체 OSPF 도메인에 업데이트 정보를 전달하는 역할

- RIP처럼 모든 라우터에 서로의 RIP 상태 정보 전체를 짧은 주기로 전달하여 발생하는 리소스 낭비와 장비 과부하를 막아 효율적인 라우팅을 진행하기 위해 존재

ACL

개념+

- 서브넷 정보를 filtering 할 수 없음

- network 부분까지만 filtering하여, 특정 부분에 해당하는 IP만 통과시키고 나머지는 Block한다는 의미

- 따라서 ACL 문구에 쓰이는 mask 영역은 서브넷 부분을 의미하는 게 아니라 특정 IP 대역을 지정하여 검사할지 말지를 결정하겠다는 의미

Distributed list/Route map

- Route map에서는 mask 영역에 두 개의 mask를 작성함으로써

255.255.255.0 0.0.0.0

위의 예시와 같이 정확히 /24에 해당하는 서브넷 영역을 filtering

ACL의 단점

- subnet match 어려움

- sequential하게 적용됨

Prefix-list

ip prefix-list

- 특정 IP의 어느 부분까지만 확인할지 서브넷 마스크 영역에 특정 bit수를 입력하여 filtering하는 방식

ip prefix-list [___] 10.0.0.0/8- 10.0.0.0 전체 주소(네트워크 영역)의 8bit 범위까지만 검사하겠다는 의미

GRE

왜 쓰나

- 일반적인 이유는 Dynamic Routing Protocol을 돌리기 위함

- hello packet의 TTL 값은 1

- netighbor 관계는 보통 P2P 관계이기 때문

예시 상황

- Router 2대가 서로 Tunnel로 연결되어 있고, 사이에는 많은 라우터가 존재

- 이때 서로 neighbor 관계를 맺고 싶어 한다면?

- 실제 전달 데이터에 관한 정보가 담긴 Packet을 만들고 GRE 헤더를 덧씌움

- GRE 헤더의 TTL은 255

- Tunnel src에서 GRE 헤더로 encap된 패킷이 도착지 라우터에 도착하면서 de encap

- 실제 정보가 담긴 패킷이 도착지 라우터에 노출

- 이후 다시 GRE 헤더로 encap된 실제 데이터 패킷이 다시 출발지 라우터로 전송

- 실제 전달 데이터에 관한 정보가 담긴 Packet을 만들고 GRE 헤더를 덧씌움

Underlay/Overlay

Underlay

- 물리적 경로

- 실제 장비로 연결된 경로를 의미

- 실제로 여러 홉을 거쳐서 사용하는 경로 전체

Overlay

- 가상화 경로

- 터널 형태의 경로를 의미

- 물리적으로는 여러 홉을 거쳐야 하는 경로지만 논리적으로는 바로 옆에 존재하는, neighbor 관계에 존재하는 것처럼 만들어주는 가상의 경로 전체

NAT

ACL, PBR, NAT 적용 순서

- 제품 담당처에 문의해야 함

- 과거 CISCO 장비는 ACL이 가장 먼저 적용됨