Wide Area Network(WAN)

광역 네트워크, 지리적으로 분산된 지역이나 도시 간에 네트워크 연결을 제공해주는 네트워크이다.

- ISP (통신사같은) 인프라를 통해 긴 거리에 걸쳐 네트워크 연결을 확립한다. 예를 들어, 인터넷은 가장 대표적인 WAN의 예이다.

ex) LTE, 5G, WCDMA

Local Area Network(LAN)

로컬 영역 네트워크, 비교적 작은 지역에서 컴퓨터와 다른 장치들이 서로 연결된 네트워크이다. ex) 가정,회사

- LAN은 이더넷과 같은 기술을 사용해서 컴퓨터 및 장치들 간의 통신을 가능하게 한다.

- ip 레이어 + 피지컬 레이어+ 링크 레이어 정의

- ip 레이어는 원래 라우터에서 돌아가는 건 이미 있는데 그 위에서 돌아가는 걸 정의해줌.

- 주로 이더넷이라는 L1~L2 protocol 사용한다. → IEEE 에서 표준을 제정한다.

ex) 네트워크 인터페이스, 어뎁터, 무선, 유선 와이파이

잊어버리랜다..

- 피지컬 레이어: 멘체스터 코딩 기반…다양한 표준이 존재한다.

Ethernet

LAN에서 주로 쓰이는 L2,L1 프로토콜이다.

일반적으로 사용되는 유선 네트워크 기술이다.

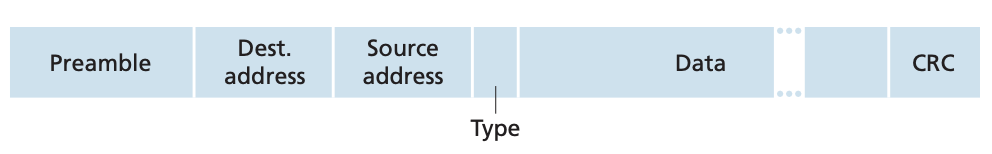

Frame 아키텍쳐

소스와 목적지의 맥 주소로 구별함

프레임이란? L2 에서의 PDU

그럼 L3 는 packet

L4 는 세그먼트? 머엿더라 ~ㅎㅎ

CSMA/CD

유선에서의 전송방식이다. 하나의 선이 여러개의 디바이스에 연결되어 있는 경우에만 사용한다.

- 이더넷에서 많이 사용?

일반적으로는 switched LAN 사용함.

CSMA = Carrier Sense Multiple Access

Carrier: 채널

- wifi사용→ 무선

- ithernet→ 유선?

여기서 아무런 채널이 사용하지 않으면 그때 전송하는 방법이다. 누군가가 보내고 있느냐 안 보내고 있느냐 파악을 해야 한다.

CD

바로 보내면서 detection이 가능하기 때문에 collision 발생 시 전송을 바로 멈추는 것이다.

- 유선에서는 collision이 일어났을 때 전송을 끊는게 가능.

- tx,rx 선이 나눠져있음.

- 무선은 증폭되므로 불가능. → 노이즈 캔슬링 많이 해달라

- random backoff: host 들끼리 랜덤하게 시간 픽업해서, 랜덤한 시간을 기다렸다가 전송을 한다.

- 그러면 충돌 시 멈춰야 되는 현상 방지 가능.

Switched LAN

스위치(Switch)를 사용하여 구축된 로컬 영역 네트워크(LAN) 이다.

- 선을 구분해서 꽃아둠

스위치

이더넷 프레임의 목적지 MAC 주소를 확인해서 패킷을 해당 목적지로 전달한다. 이 과정에서 스위치는 MAC 주소 테이블을 사용해서 각 포트에 연결된 장치의 맥 주소를 기록하고, 목적지 주소를 바탕으로 적절한 포트로 데이터를 전송한다.

-> 이러한 동작은 스위치를 통해 개별적 통신 경로가 확립 되어서 충돌없이 여러 장치 간에 동시에 통신할 수 있는 장점을 제공한다.

MAC address

- 스위치가 맥 어드레스를 기반으로 동작을 함.

- 기기 별로 부여된 주소

- ip 주소와 달리 변하지 않음.

- 6 bytes

Broadcast address

모든 비트가 1임

| L2 에서의 PDU | frame |

|---|---|

| L2에서 주소 | MAC address |

Address Resolution Protocol (ARP)

local area 네트워크에서 IP 주소와 MAC 주소 간의 매핑을 수행하는 프로콜이다.

ip 주소는 계속 바뀌니까 MAC address 가 필요하다.

- 상대방에게 프레임을 전달하려면 mac 주소를 알아야 함.

- ARP 모듈은 내 컴퓨터 내에 다 있어서 IP 주소를 가지고 물어보면 다 답할 수 있다.

ARP 테이블

ip ❤️ mac address 기반의 매핑 테이블도 가지고 있음.

TTL(time to live) : 이것도 시간이 지나면 유효하지 않을수도 있기 때문에 소멸시킴

⇒ 네트워크 topology (연결상태) 에 적용시키기 위해

ARP 테이블에 항목이 없는 경우?

- ARP packet을 주고받으며 파악한다.

- ARP Query→ 브로드 캐스팅을 통해서 해당 iP의 맥 주소를 물어본다.

- ARP response→ L2 의 domain(서브넷?) 내에 아무 host 나 답을 알고 있으면 회신해준다.

- standard frame

Plug and play:사람의 개입 없이 자동으로 ARP 테이블을 만든다.

스위치

L2에서의 frame(L2의 PDU) 전송(포워딩)을 전담하는 장치이다.

- host 에게는 스위치가 투명하다. → transparent

- 호스트는 스위치가 있는지도 모른다.

- 각 인터페이스에 연결된 장치의 맥 주소를 기억하고, 포워딩과 필터링을 수행한다.

- 유선으로 연결되어 있는 것들은 CDMA/CD를 수행하는데, 물리적으로 너무 멀게 되면 동시에 전송하고, 충돌 감지가 힘들기 때문에 스위치를 중간에 두면 collision을 원천적으로 차단할 수 있다.

- 서로 다른 링크들을 중재하듯 연결할 수 있다

스위치 테이블

Self-Learning: 스위치 테이블을 알아서 생성한다.

어떤 맥 주소가 어떤 인터페이스로 나가는가에 대한 테이블

address: 맥 주소

interface:스위치의 포트

time: 내가 가지고 있는 시간?

- 들어온 프레임의 source field 로 부터 맥 주소를 파악하고, 그것을 인터페이스로 내보내준다.

- time을 가지고 있어서, 오래된 주소는 삭제시킨다.

Packet Forwarding 예시

사실 헷갈려서 무슨 말인지 모르겠어요..

switching→ routing→ switching 을 반복하며 전달이 이뤄진다.

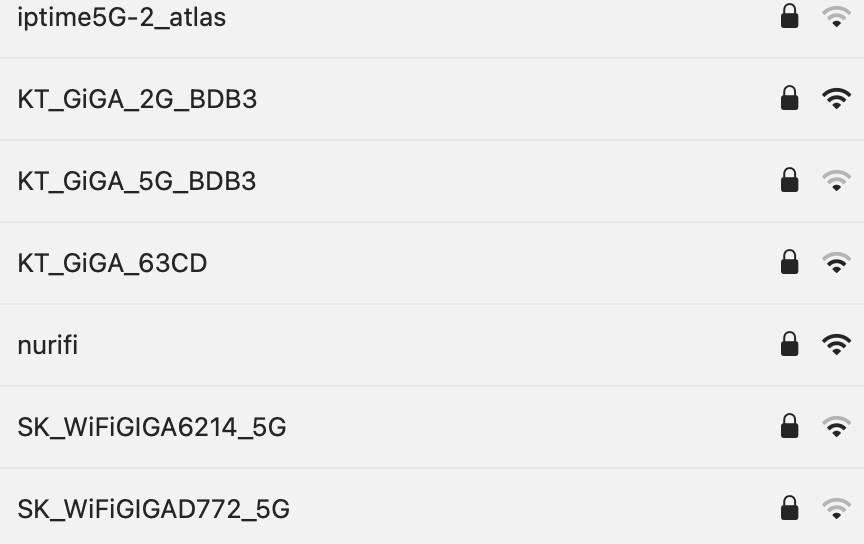

WiFi

이더넷이 무선으로 확장된 것이다. local에서 사용된다.

AP(access point)

와이파이의 유선과 무선 경계에 있는 노드이다.

- 무선 호스트와 무선 접속, 유선으로 연결한다.

| SSID (service set identifier) | AP의 이름 |

|---|---|

| channel | AP가 동작하는 주파수 범위의 번호 |

| Associate | host가 AP에 처음 접속 시, 등록함. |

| Beacon frame | AP가 자신의 정보를 담아서 주기적으로 프레임 전송을 한다. |

Beacon Frame

AP 자신에 대한 정보를 담아서 주기적으로 broad-cast로 전송하는 frame이다.

정보에는 SSID, MAC 주소가 있다.

우리가 이런 와이파이가 있다는 것을 알 수 있다는 것도 beacon frame 덕분이다. 나 여깄어! 라고 1초마다 알리고 있다고 한다.

- host 는 저 칸 수(신호)를 통해 주변의 AP 존재를 알고, 물리적으로 얼마나 떨어졌는지도 가늠이 가능하다.

- 그리고 접속도 가능 ⇒ associated

CSMA/CA (무선)

CSMA는 유선과 같이 carrier를 탐지해서 전송여부를 확인하는 것이고, 무선과 다르게 Collision을 Avoidance(충돌을 방지) 한다.

사전 채널 점유 과정

→ 을 통해서 방지한다.

- 이유: hidden node problem 이 생길 수 있기 때문이다.

- 먼 곳의 노드를 탐지하지 못해서 그 노드가 AP에게 데이터를 보내는 중인줄 모르고 보내버릴 수도 있다. 따라서 AP가 중간에서 데이터가 지금 다른 노드에서 송신 중이라고 알려줘야 한다.

| RTS (request to send) | 소스 노드에서 나 보낼게 하고 채널 점유 요청 |

|---|---|

| CTS (clear to send) | AP에서 (destination) 확인 메세지를 보냄. 소스 뿐만 아니라 다른 노드들에게도 보내서 데이터 충돌을 방지함. |

| DATA → ACK | CTS가 완료되면 데이터가 오감. 데이터 전송이 끝나면 AP는 ACK를 양쪽으로 보내서 소스에게는 데이터 받았다고 연락을 주고, 다른 노드들에게는 데이터 전송 가능함을 보냄. |

| DIFS | 전체 전송 중 다음 전송에까지 걸리는 시간 |

| SIFS | 메세지들 간의 걸리는 시간 |

WAN

wide 한 인터넷 망..

LTE나 인터넷 같은거?

wifi는 로컬로만 동작하니까. ex) 움직이면 끊어져버림.

wifi 나 블투는 무료로 쓸 수 있지만 LTE는 돈내고 쓰는 이유→ 이동성을 관리해주니까.

Cellular System

서비스를 cell 단위로 나눠서 무선 통신 서비스를 제공해준다.

이 cell에는 기지국이 배치된다.

- 저 파란 원이 cell 이고, 가운데에 (base station)기지국이 있음

- 단말( 핸드폰 같은거) 는 cell을 자유롭게 이동하며 통신 서비스를 받는다.

셀룰러 시스템의 구성

단말 - 기지국 - 망으로 구성되어 있다.

관리차원에서 코어망이 기지국과 단말 모두 관리해주는 거 같음..

코어망이 그 해당 cell의 라우터라던지 스위치라던지 이런 장비임.

기지국은…통신사 이런건가? 머 .. 시발 머르겟다 머리아팡

Access Network

기지국들의 모음

Core Network

교환기나 각종 망 장비들의 모음

RAN(Radio Access Network)

기지국이 이루는 네트워크

단말과 기지국이 통신하기 위한 네트워크이다.

EPC 코어망

RAN 정보를 EPC가 관리하면서 이동성을 관리해준다 → coverage 높아짐.

- 이동성 관리가 아주 큰 특징이다.

GTP Tunneling

ip address 두개를 부여하는 것.

한 기지국에 1msc 간에 동시 접속자 제한이 200~400 개인데, 기지국마다 다 디바이스의 IP 를 EPC 에게 전달할 때, EPC가 헷갈릴 수 있기 때문에 기지국의 IP 하나 더 붙여서 전달하는 것이다.

- RAN/ 코어망 내부에서 패킷 전달을 위해 별도의 IP 대역을 할당한다.

- RAN과 코어망 안에서만 유효하다.

- 기지국 → 단말로 갈때나 코어망 → 바깥으로 나갈 땐 원래 Ip 주소를 가지고 나간다.

Packet Forwarding

단말과 기지국이 연결되었을 때 (CONNECTED)

단말이 연결된 기지국을 코어망에서 실시간으로 추적하고 연결을 유지한다.

hand-over

단말이 기지국을 옮기게 되면 hand-over을 통해서 기지국이 재설정 된다.

단말과 기지국이 연결되지 않았을 때(IDLE)

Tracking Area Update

기지국(TA)을 벗어나게 되면TAU를 통해 위치 변화를 갱신한다.

paging

쉬고있는 단말이 통신이 필요하게 될 때, (메세지나 전화가 왔을 때) 코어망이 기지국을 통해 해당 단말에 paging 을 전달한다.

→ paging 받은 단말은 통신 가능 상태로 바뀐다.