문제

주어진 세 개의 정수 p, q, r에 대해서

를 계산시오!

(*주의* 전체 합에는 모듈로 연산을 하지 않습니다!)

입력

W: 케이스의 수.

()

각 케이스별로 p, q, n이 차례로 입력된다.

()

풀이과정!

채택된 아이디어는 ⭐로 표시했습니다!!

주요한 흐름만 보고 싶다면 ⭐만 보면 됩니다!

.

생각 1. 수학박치기!

주의사항이 왜 붙었나 생각해보면,

정답이 전체 합에 나머지 연산을 하는 것이었다면

문제는 아래와 같이 단순화 될 수 있기 때문입니다.

슬프지만 다른 방법을 모색해야 할 거 같습니다...(유유,😢)

.

.

생각 2. 반복문박치기!

보이는 대로의 구현을 해보겠습니다!!

result = 0;

for(int i=1; i<=n; i++)

result += p*i%q;무지막지한 n 값에 의하여 시간 초과가 발생할 것으로 보입니다... (유유,,😢)

이제부터는 더이상 무얼 할 구석이 없으므로

여기서 뭘 더 어떻게 최적화를 할 수 있을까 고민해봤습니다,,,

.

.

생각 3. 무언가 더 수학스러운 것,

반복되는 모듈러들의 합을 단숨에 계산할 수 있는 어떤 수학적 성질이 있을까?

(예를 들면 막 나머지값이 반복된다거나 하는,,,)

슬프게도 p, q, n 사이에 어떤 관계도 제시되지 않아 어려워보입니다... (유유,,,😢)

(만약 p와 q가 서로소였다면 기약잉여계 성질을 사용할 여지가 있습니다. 궁금하다면 페르마 소정리의 증명을 찾아보세요!!)

.

생각 4. floor와 약간의 트릭!🪄⭐

자체를 단순화할 순 없을까?

적절한 정수 n에 대해서 로 표현할 수 있습니다.

해당 정수 n은 로 표현이 가능하다. (조건이 중요합니다 꼭 기억하십쇼!!)

이를 이용해 본래 식을 표현하면

까지 정리가 가능합니다!

여기서부터는 목표가 조금 더 구체적으로 변해,

를 어떻게 잘 구할 수만 있다면 문제의 정답에 근접하게 될 것입니다!!!

.

생각 5. floor와 더 많은 트릭!🪄⭐

를 어떻게 다룰 수 있을까. - 첫번째 시도

는 다음과 같이 변형될 여지가 있습니다.

코드에 쓰기 좋은 형태로 변신시켜보자면,

p/q + p%q/q

여기서 floor 연산의 성질 하나를 더 생각해보자면,

어떤 정수 n과 실수 a에 대해서 다음이 성립합니다!!!!

적용하자면,

(를 로 변신시켰습니다)

이 아이디어 매우 ⭐중요⭐합니다!

이를 적용하면 여기까지도 정리 가능합니다.

이 부분을 코드로 적어보겠습니다. (코드로 작성하고 무언가 힌트를 얻었기 때문입니다)!

result = p/q * n * (n+1) / 2;

for(int i=1; i<=n; i++)

result += p%q*i/q;제일 처음 반복문박치기 코드를 가져와 비교해보자면,

result = 0;

for(int i=1; i<=n; i++)

result += p*i%q;반복문 부분을 보자면,

p에 p%q를 대입한 것과 맥이 상통합니다!

f(p, q, n) = (생략...) + f(p%q, q, n) ⭐

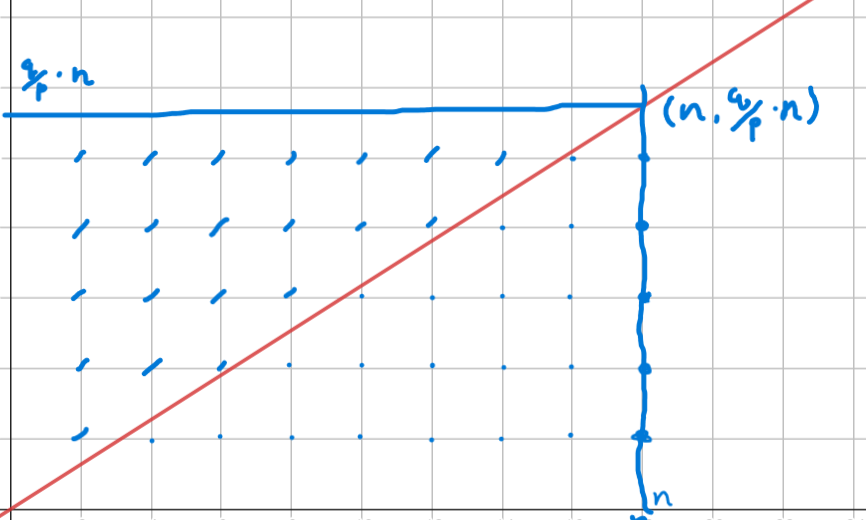

생각 6. 그래프를 그리면 보이는 것⭐

를 어떻게 다룰 수 있을까. - 두번째 시도

그러나 여전히 는 계산이 오래 걸리므로 시그마의 범위를 어떻게든 하지 않으면 안됩니다.

그래프를 그려보겠습니다.

이때,

는, 아래의 양수 격자점들의 갯수로,

는 그래프를 포함한 그 아래의 모든 양수 격자점들의 갯수를 의미합니다.

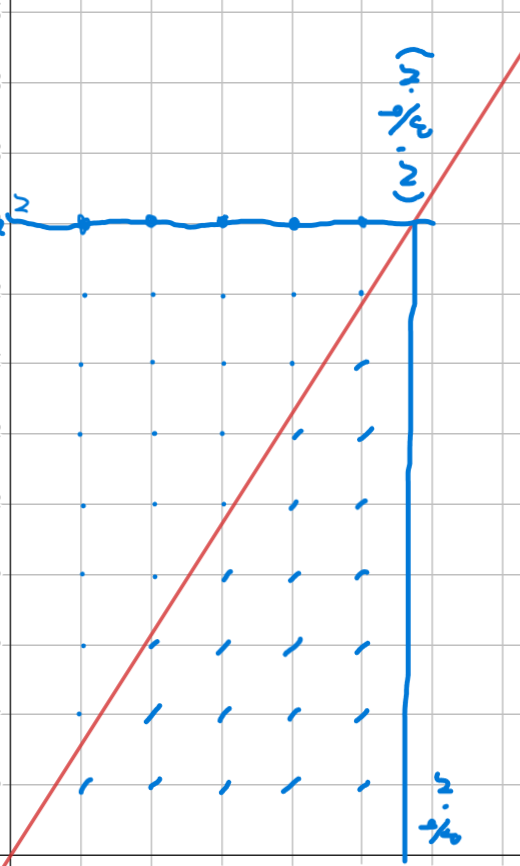

이를 조금 비틀어서 생각해보면, 해당 식을 이렇게 바꿔볼만도 합니다.

= (사각형 내 모든 격자점 - 포함되지 않는 격자점의 수)

이는 바꿔말하면, 해당 그래프를

이렇게 뒤집고 사각형 내부의 격자 중, 그래프 아래의 격자를 빼는 것으로 생각할 수 있습니다.

이때의 그래프 포함 그래프 아래의 격자의 수는

입니다.

그 중 정확히 그래프 위에 있는 격자점들은 제외해야합니다.

그러한 점의 개수는 n까지의 숫자 중 q의 배수인 것의 개수이므로, 입니다.

따라서 다음과 같은 식을 얻을 수 있습니다.

이는 p<q 인 상황에선 반복 횟수를 줄일 수 있습니다.

f(p, q, n) = (생략...) - f(q, p, p*n/q) ⭐

한 번 정리하고 코드를 볼까요?

연산을 가진 함수를 라고 정의해봅시다.

그러면 다음이 성립합니다!

⭐ (p > q)

⭐ (p<q)

(첫번쩨에 조건이 붙은 것은, p>q가 아닐 때에는 무의미한 재귀가 되기 때문입니다.)

오... 이 흐름은 함수가 계속 함수를 아주 재귀적으로 구현할 수 있겠습니다.

sum(p, q, n){

...

if(p > q)

return sum(p%q, q, n) + (p/q)*(n*(n+1)/2);

else if(p < q)

return n * (p*n/q) + n/q - sum(q, p, p*n/q);

}재귀를 하려면 더 엄밀할 필요가 있어 보입니다.

sum(p, q, n) 에서

1. p=q인 경우를 생각해봅시다.

p==q일 때는 고민할 것도 없이 0입니다. p mod q는 0이기 때문입니다.

- p = 0이면 결과값은 0입니다.

- q = 1이면 결과값은 입니다.

- n=0이어도 결과값은 0입니다.

작은 아이디어를 하나 추가해봅니다. p와 q는 함수 내에서 서로를 나누는 데에만 사용이 됩니다.

따라서 각각의 수에 최대공약수를 제해버려도 결과는 같습니다.

함수를 사용할 때 p와 q를 공배수를 제하고 사용한다 가정한다면

조건을 조금 더 깔끔하게 쓸 수 있겠습니다.

즉 다음과 같이 코드가 완성됩니다.

sum(p, q, n){

if(p == 0 || n == 0)

return 0;

if(q == 1)

return p*n*(n+1)/2

if(p >= q)

return sum(p%q, q, n) + (p/q)*(n*(n+1)/2);

return n * (p*n/q) + n/q - sum(q, p, p*n/q);

}문제에서 요구하는 정답이

였던 것을 생각해보면

정답은p*n*(n+1)/2 - q*sum(p,q,n)로 계산됩니다.

정답 코드

#include<iostream>

#include<algorithm>

using namespace std;

typedef unsigned long long ull;

ull gcd(ull a, ull b){

if(a < b) swap(a, b);

if(b == 0)

return a;

return gcd(b, a%b);

}

ull sum(ull p, ull q, ull n){

if(p == 0 || n == 0)

return 0;

if(q == 1)

return p*n*(n+1)/2;

if(p >= q)

return sum(p%q, q, n) + (p/q)*(n*(n+1)/2);

return n * (p*n/q) + n/q - sum(q, p, p*n/q);

}

int main(void){

ios::sync_with_stdio(false);

cin.tie(NULL);

cout.tie(NULL);

int w;

cin>>w;

while(w--){

ull p, q, n;

cin>>p>>q>>n;

ull g = gcd(p, q);

ull s = sum(p/g, q/g, n);

ull result = p*n*(n+1)/2 - q*s;

cout<<result<<'\n';

}

return 0;

}