이번 주 주제 📖

과제의 핵심취지

목표 : 전역상태관리를 이용한 적절한 분리와 계층에 대한 이해를 통한 FSD 폴더 구조 적용하기

- 전역상태관리를 사용해서 상태를 분리하고 관리하는 방법에 대한 이해

- Context API, Jotai, Zustand 등 상태관리 라이브러리 사용하기

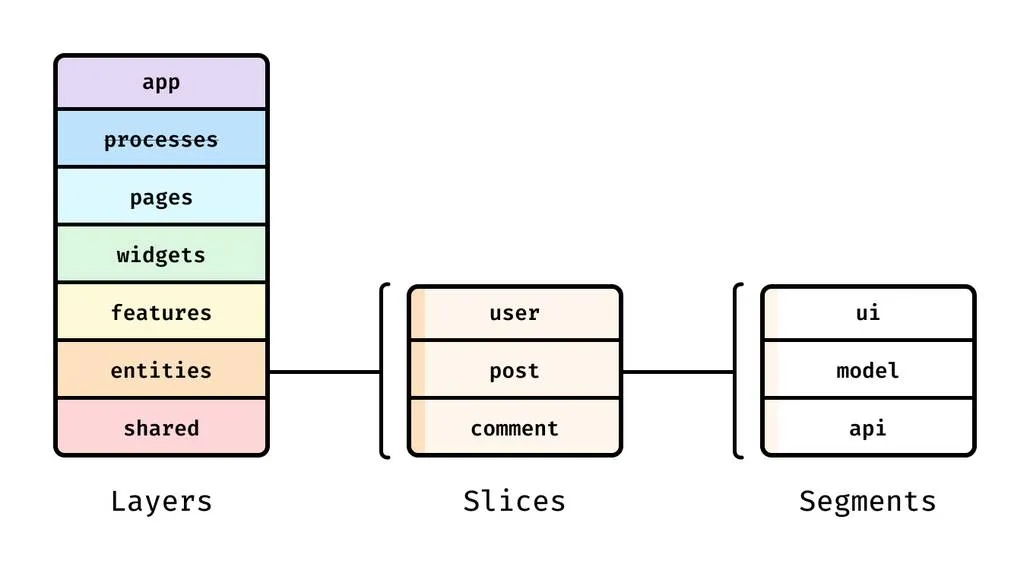

- FSD(Feature-Sliced Design)에 대한 이해

- FSD를 통한 관심사의 분리에 대한 이해

- 단일책임과 역할이란 무엇인가?

- 관심사를 하나만 가지고 있는가?

- 어디에 무엇을 넣어야 하는가?

- TanstackQuery의 사용법에 대한 이해

- TanstackQuery를 이용한 비동기 코드 작성에 대한 이해

- 비동기 코드를 선언적인 함수형 프로그래밍으로 작성하는 방법에 대한 이해

배운 내용 정리 📚

FSD 아키텍쳐

FSD가 생각보다 어렵지 않았다

처음 FSD 폴더 구조를 봤을 때는 정말 복잡해 보였다.entities, features, widgets 같은 용어들이 생소했고, 파일을 이렇게까지 세분화해서 나눠야 하나 싶었다. 하지만 실제로 적용해보니 생각이 완전히 바뀌었다.

가장 인상 깊었던 건 "엔티티는 정보, 피처는 행동"이라는 개념이었다.

댓글 기능을 예로 들면:

// entities/comment/model/types.ts - 댓글이 "무엇"인지 정의

export interface Comment {

id: number

content: string

author: string

}

// features/comment/add-comment/hooks.ts - 댓글을 "어떻게" 추가하는지

export const useAddComment = () => {

return useMutation({

mutationFn: (commentData) => CommentAPI.createComment(commentData)

})

}

// widgets/comment-list/CommentList.tsx - 댓글을 "어떻게" 보여줄지

export const CommentList = () => {

return <div>{/* 댓글 목록 UI */}</div>

}이제는 댓글 관련 수정이 필요하면 features/comment 폴더만 들여다보면 된다.

Tanstack Query

TanStack Query의 간결함에 놀랐다

useState와 useEffect로 API 상태를 관리하던 기존 방식이 얼마나 번거로웠는지 새삼 깨달았다.

// 기존에 이렇게 복잡하게 작성하던 걸...

const [posts, setPosts] = useState([])

const [loading, setLoading] = useState(false)

const [error, setError] = useState(null)

useEffect(() => {

setLoading(true)

fetch('/api/posts')

.then(res => res.json())

.then(data => setPosts(data))

.catch(err => setError(err))

.finally(() => setLoading(false))

}, [])

// 이렇게 간단하게!

const { data: posts, isLoading, error } = useQuery({

queryKey: ['posts'],

queryFn: () => fetch('/api/posts').then(res => res.json())

})특히 낙관적 업데이트가 진짜 게임 체인저였다. 사용자가 댓글을 작성하면 서버 응답을 기다리지 않고 바로 화면에 표시되니까 체감 속도가 확실히 빨라졌다. queryClient.setQueryData로 캐시를 직접 조작할 수 있다는 점도 신기했다.

Zustand 상태 관리

Zustand로 다이얼로그 지옥에서 탈출

이번 과제에서 가장 공들인 부분이 바로 다이얼로그 상태 관리였다. 처음에는 각 컴포넌트마다 useState로 다이얼로그를 열고 닫았는데, 이게 진짜 문제였다. 게시물 추가 다이얼로그와 댓글 추가 다이얼로그가 동시에 열리거나, 하나를 닫았는데 다른 곳에서는 여전히 열려있다고 인식하는 상황이 발생했다.

// 해결책: 모든 다이얼로그 상태를 중앙에서 관리

export const useDialogStore = create<DialogState>((set) => ({

showAddDialog: false,

showEditDialog: false,

showAddCommentDialog: false,

// ... 6개 다이얼로그 상태

openAddDialog: () => set({ showAddDialog: true }),

closeAddDialog: () => set({ showAddDialog: false }),

// 핵심: 모든 다이얼로그를 한 번에 닫는 함수

closeAllDialogs: () => set({

showAddDialog: false,

showEditDialog: false,

showAddCommentDialog: false,

// ... 모든 상태 초기화

}),

}))이제 다이얼로그 관련 버그는 거의 사라졌고, 상태 동기화 문제도 해결됐다.

깨달은 점 💡

- 구조가 복잡해 보이는 이유는 따로 있었다

피드백을 받고 나서 깨달은 건, 내가 FSD 구조를 완전히 지키지 못했기 때문에 더 복잡해 보였다는 것이다.

예를 들어, features에서 entities의 API를 직접 호출하고 있었다:

// 내가 작성한 코드

import CommentAPI from "../../../entities/comment/api/CommentAPI"

export const useDeleteCommentFeature = () => {

const deleteCommentMutation = useMutation({

mutationFn: (id: number) => CommentAPI.deleteComment(id),

})

}이렇게 하니까 HTTP 클라이언트를 바꾸려면 entities의 API 파일뿐만 아니라 features에서 직접 호출하는 파일들도 모두 수정해야 한다. 피드백에 따르면 현재 구조에서는 약 8-15개 파일을 추가로 수정해야 하지만, 올바른 구조라면 entities의 API 파일 6-8개만 수정하면 된다고 한다.

올바른 방식은 이런 거였다:

// entities에서 훅을 제공하고

export const useDeleteComment = () => useMutation({

mutationFn: (id) => CommentAPI.deleteComment(id)

})

// features에서는 그 훅을 사용

import { useDeleteComment } from "../../../entities/comment"

export const useDeleteCommentFeature = () => {

const deleteCommentMutation = useDeleteComment()

// 비즈니스 로직만 여기서 처리

}-

Props Drilling 완전 제거가 생각보다 어렵다

Zustand로 다이얼로그 상태는 깔끔하게 분리했지만, 댓글 데이터와 관련된 함수들은 여전히 props로 전달하는 부분이 남아있다. 어떤 상태는 전역으로 관리하고, 어떤 상태는 로컬로 두어야 하는지에 대한 명확한 기준이 부족했던 것 같다.

특히 댓글 입력 폼이나 선택된 댓글 같은 단기간의 UI 상태까지 전역으로 관리할 필요는 없다는 걸 배웠다. 이런 건 컴포넌트 내부에서useState로 관리하는 게 더 적절하다. -

일관성이 정말 중요하다

피드백에서 지적받은 건 내 코드에 일관성이 부족하다는 점이었다. 쿼리 키를 어떤 곳에서는 상수로 쓰고, 어떤 곳에서는 문자열 리터럴로 직접 써버렸다. 훅 네이밍도 제각각이었고, 파일 위치 규칙도 혼재되어 있었다.

이런 작은 불일치들이 쌓이면 나중에 팀으로 작업할 때 큰 문제가 될 수 있겠다는 생각이 들었다. 특히 새로운 팀원이 합류했을 때 혼란스러워할 것 같다.

아쉬운 점과 다음 목표 🎯

아쉬운 점

-

계층 경계를 제대로 지키지 못했다

가장 아쉬운 부분은 FSD의 핵심 규칙인 계층 경계를 완전히 지키지 못했다는 것이다. features에서 entities의 내부 구현에 직접 접근하는 코드들이 여러 곳에 있었다. 이 때문에 변경의 영향 범위가 넓어지고, 모듈 간의 결합도가 높아졌다. -

쿼리 키 관리가 엉성했다

TanStack Query를 사용하면서 쿼리 키 관리를 체계적으로 하지 못했다. 어떤 곳에서는 QUERY_KEYS.POSTS를 쓰고, 어떤 곳에서는 ['comments', postId]처럼 직접 배열을 작성했다. 피드백에서 제안받은 중앙화된 쿼리 키 팩토리가 정말 필요하겠다는 생각이 든다:

export const queryKeys = {

posts: () => ['posts'] as const,

postsList: (params) => [...queryKeys.posts(), params] as const,

comments: (postId) => ['comments', postId] as const,

}-

낙관적 업데이트 구현이 불완전했다

현재는 queryClient.setQueryData로 캐시를 직접 조작하는 방식을 사용하고 있는데, 실패했을 때 롤백 처리가 제대로 되지 않는다. onMutate/onError/onSettled 패턴을 사용해서 더 안전하게 구현했어야 했다. -

다이얼로그 상태 구조의 확장성 부족

6개의 다이얼로그를 각각 boolean 변수로 관리하는 방식은 새로운 다이얼로그를 추가할 때마다 store를 수정해야 한다. 피드백에서 제안받은 키/맵 기반 구조가 훨씬 확장성이 좋아 보인다:

// 현재 방식

interface DialogState {

showAddDialog: boolean

showEditDialog: boolean

// 새 다이얼로그마다 여기에 추가해야 함

}

// 개선된 방식

interface DialogState {

dialogs: Record<string, boolean>

open: (key: string) => void

close: (key: string) => void

}다음 목표

즉시 해결하고 싶은 것들

바렐(index.ts) 파일 도입: entities, features 폴더마다 public API를 명확하게 노출하는 index.ts 파일을 만들어야겠다. 이렇게 하면 내부 구현과 외부 인터페이스를 확실하게 분리할 수 있다.

쿼리 키 중앙화: shared/api/queryKeys.ts 파일을 만들어서 모든 쿼리 키를 한 곳에서 관리하고 싶다. 이렇게 하면 키 변경이나 캐시 무효화 로직을 훨씬 쉽게 관리할 수 있을 것 같다.

features → entities 의존성 정리: 현재 features에서 직접 API를 호출하는 부분들을 모두 찾아서 entities의 public 훅을 사용하도록 수정하겠다.

한 달 안에 달성하고 싶은 것들

낙관적 업데이트 패턴 표준화: onMutate/onError/onSettled 패턴으로 모든 mutation을 표준화하고, 실패 시 안전한 롤백이 가능하도록 구현하고 싶다.

ESLint 규칙으로 아키텍처 보호: import/no-restricted-paths 같은 규칙을 도입해서 계층 위반을 CI에서 자동으로 잡아낼 수 있게 하고 싶다.

현대적인 React 패턴 도입: Suspense와 ErrorBoundary를 도입해서 선언적인 로딩/에러 처리를 구현해보고 싶다.

장기적으로 도전해보고 싶은 것들

앞으로 더 큰 프로젝트를 할 때는 모노레포 구조로 도메인별 패키지를 분리하는 것도 고려해보고 싶다. 그리고 완전한 Props Drilling 제거를 위한 상태 분리 정책도 명확하게 정립하고 싶다.

무엇보다 테스트를 제대로 도입해보고 싶다. 이번에는 기능 구현에만 집중했는데, 다음에는 테스트하기 쉬운 구조로 설계하는 것부터 시작해야겠다.

마무리하며

이번 과제를 통해 단순히 기능이 돌아가는 코드를 넘어서, 유지보수하기 쉽고 확장 가능한 구조에 대해 깊이 생각해볼 수 있었다. 특히 피드백을 통해 내가 놓치고 있던 부분들을 구체적으로 알 수 있어서 정말 값진 시간이었다.

아직 부족한 점이 많지만, 이제는 "왜 이런 구조가 좋은가?"에 대한 나름의 기준이 생겼다. 변경의 영향 범위를 최소화하고, 일관된 패턴으로 개발 생산성을 높이는 것. 이게 바로 좋은 아키텍처의 핵심이라는 걸 배웠다.

앞으로도 이런 구조적 사고를 계속 발전시켜서, 혼자서만 잘 돌아가는 코드가 아니라 팀과 함께 성장할 수 있는 코드를 작성하는 개발자가 되고 싶다.