이진 탐색은 데이터를 만에 찾아주는 매우 편리한 도구죠. 이 포스트에서는 이진 탐색에 대한 내용을 총정리하고, 삼진 탐색보다 이진 탐색이 더 좋은 이유를 수학적으로 증명하겠습니다.

이진 탐색(Binary Search)

이진 탐색은 항상 범위를 반 씩 줄여가며 원하는 수를 찾는 것입니다.

전통적인 예시를 들겠습니다.

당신은 친구와 1부터 100사이 숫자 맞추기 게임을 플레이합니다. 어떤 전략을 써야 할까요? "1이니? 2이니? 3이니?" 이렇게 물어보는 것은 좋지 않은 전략임을 누구나 알 수 있습니다. 이 게임에서 가장 전략적인 방법은 "50보다 크니? (50보다 크다면) 75보다도 크니?" 이런 식으로 물어보는 것임을 단번에 알 수 있습니다.

네, 바로 이렇게 절반씩 덜어내며 원하는 수를 찾는 전략을 이진 탐색이라고 부릅니다.

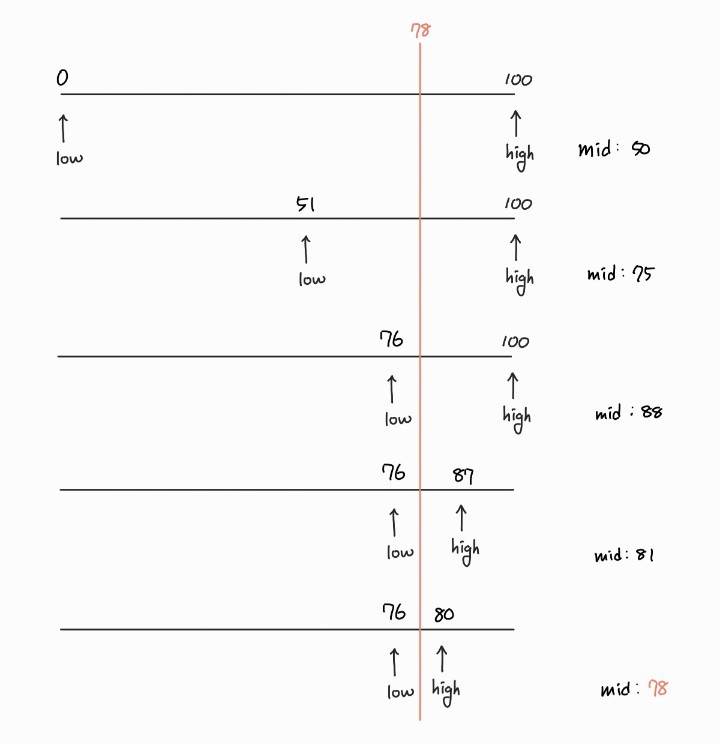

맞춰야 할 수를 라고 하겠습니다. 이때 변수 변수 를 선언해서 상한과 하한을 정해줍니다. 변수들은 의 관계를 만족합니다. 이진 탐색은 각 step마다 를 포함하는 반경을 좁혀가며 를 찾습니다. 아래는 일 때의 예시입니다. (이 100이 아니라 101인 이유는 을 포함하기 때문입니다.)

만약 0부터 하나씩 물어보는 순차탐색(sequential search)이었다면 최대 79번 질문을 했어야 할 겁니다. 그런데 이진탐색을 수행하니 5번만에 원하는 값을 찾아내었습니다!

코드

입력: 정수로 이루어진 정렬된 리스트 arr, 찾으려고 하는 값 x

리턴: x 값의 위치(인덱스). x가 존재하지 않으면 -1 리턴

코드 1:

def binary_search(arr, x):

low = 0

high = len(arr) - 1

while low <= high:

mid = (low + high) // 2

if arr[mid] == x:

return mid

elif arr[mid] > x:

high = mid - 1

else:

low = mid + 1

return -1코드 2:

def recursive_binary_search(arr, x):

if arr == []:return -1

mid = (len(arr) - 1) // 2

if arr[mid] == x:

return mid

elif arr[mid] > x:

return recursive_binary_search(arr[:mid], x)

else:

r = recursive_binary_search(arr[mid + 1:], x)

if r == -1: return -1

return r + mid + 1(사실 코드 2는 배열을 슬라이싱하기 때문에 비효율적이지만, 수학적 귀납법으로 증명하기 위한 연습으로 적어둡니다.)

이 코드의 사용 예는 아래와 같습니다.

arr=[1,3,5,7,9]

print(binary_search(arr, 5)) #output: 2

print(recursive_binary_search(arr, 6)) #output: -1정확성 증명

코드 1: Proof by Invariant

Invariant는 변하지 않는 성질을 의미합니다. 이 알고리즘에서는 arr[i] = x인 i가 존재한다면 변수들의 관계 low <= i <= high이 변하지 않습니다. (그런 i가 존재하지 않는다면 공허참(Vacuous True)입니다.)

- Invariant

low <= i <= high는 최초에 성립합니다. 왜냐하면 초기값으로low = 0,high = len(arr) - 1을 설정하기 때문입니다.arr에 있는 어떤 값이라도 시작 인덱스 이상, 끝 인덱스 이하에 존재하니까요. - 코드의 내용 중 그나마 invariant가 깨질 만한 코드는 아래 부분인데

elif arr[mid] > x: high = mid - 1 else: low = mid + 1arr가 오름차순으로 정렬된 상태이므로x > arr[mid]라면mid이하에는arr[i] = x인i가 절대로 존재하지 않습니다.x < arr[mid]라면mid이상에는arr[i] = x인i가 절대로 존재하지 않습니다.

즉, invariant는 어떤 상황에도 유지됩니다.

따라서 arr[i] = x인 i가 있다면 loop는 반드시 끝나고 i가 리턴됩니다. low또는 high가 각 step에서 최소 1씩은 반드시 줄어들기 때문입니다.

또한, arr[i] = x인 i가 존재하지 않으면 low <= high의 관계를 유지하다가 어느 순간 low == high인 순간이 오고, 이 때 loop를 한 번 더 돌면 이 관계가 깨짐으로써 -1이 리턴됩니다.

요약

arr[i] = x인i가 존재한다면low <= i <= r항상 성립 (invariant)arr[i] = x인i가 존재한다면 반드시i리턴arr[i] = x인i가 존재하지 않는다면 반드시 -1 리턴

여담으로 구글에 "이분탐색 증명"이라고 검색해서 나온 증명들이 다 김성열 교수님이 수업에서 가르쳐 주셨던 방식이었습니다. 영향력 뭡니까 성열킴...

코드 2: Proof by Induction

수학적 귀납법으로 증명합니다.

- 명제: 어떤

x에 대해arr[i] = x인i가 존재한다면i를 반드시 리턴하고 아니면 -1을 리턴한다. - Base: 인 경우, 탐색 범위가 없으므로 즉시 -1이 리턴된다. 성립.

- Step: 일 때, 주어진 명제가 참이라고 가정하자. 일 때,

- Case 1:

arr[mid] == x면mid를 리턴한다. - Case 2:

arr[mid] > x면f(arr[:mid], x)를 호출한다.

arr[mid] > x이면mid이상부터는arr[i] = x인i를 찾을 수 없다.x를 찾기 위해선 0부터mid - 1까지 탐색해야하고, 일 때 주어진 명제가 참이라고 했으므로 올바른 답을 리턴한다. - Case 3: Case 2와 비슷하다. 그런데,

f(arr[mid + 1:], x)이 도출한 답은 축소된 인덱스 범위에서 이루어진 것이므로mid + 1을 더해서 리턴시킨다. -1이면 더하지 않고 리턴시킴으로써 주어진 명제를 만족한다.

- Case 1:

시간복잡도

이진탐색은 배열의 길이가 일 때, 최대 안에 원하는 수를 찾을 수 있습니다.

증명: 원하는 수를 안에 찾을 수 있다.

검색은 탐색하는 배열의 크기가 1이 될 때까지 반복됩니다. 매 step마다 중점을 통해서 값을 비교하고 절반씩 날리므로 step의 횟수를 라 하면

입니다. 이 수식을 정리하면

이진탐색 알고리즘의 시간 복잡도를 이라고 해봅시다. 편의를 위해 로 작성하겠습니다. 그러면

입니다. 이 식을 풀면

이 되는데, 위 증명에 의해 에 도달할 때까지 는 번 호출되고 이므로

삼진탐색(Ternary search)을 안 쓰는 이유

이론적으로 이진 탐색은 의 성능을, 삼진 탐색은 의 성능을 갖습니다. 이 경향은 그대로 이어져 10진 탐색은 의 성능을 갖습니다. 진 탐색은 의 성능을 갖는데, 가 커지면 커질수록 더 빨라지는 것 아닌가요?

로그의 밑을 명시적으로 표시하면 Big-O 표기법 상으론 빨라지는듯해 보이지만... 결론적으로는 더 느립니다!

로그의 밑변환 공식 을 사용하면 어떤 에 대해 이므로 전체적인 성능은 비슷한데 미미한 성능 향상만 보일 뿐이며, 실제로는 진 탐색에서 가 커질수록 Big-O 표기법 앞에 숨겨진 계수가 더욱 커져서 이진 탐색보다 느려집니다.

이진 탐색의 연산횟수

한 step에서 이진 탐색 코드는 다음과 같이 적힙니다.

if arr[mid] == x: ~

elif arr[mid] > x: ~

else: ~이때 총 연산 횟수는 2번 입니다.

mid가x의 인덱스인지 확인if ~ else ~로 두 부분 중 어디로 내려가야 하는지 확인

삼진 탐색의 연산횟수

그렇다면 한 step에서 삼진 탐색 코드는 어떻게 적힐까요?

# mid1 < mid2라고 가정

if arr[mid1] == x: ~

elif arr[mid2] == x: ~

elif arr[mid1] > x: ~

elif arr[mid2] < x: ~

else: ~이때 총 연산 횟수는 4번 입니다.

mid1이x의 인덱스인지 확인mid2이x의 인덱스인지 확인if로 세 부분 중 가장 왼쪽 부분으로 내려가야 하는지 확인if ~ else ~로 남은 두 부분 중 어디로 내려가야 하는지 확인

진 탐색의 연산 횟수

진 탐색은 배열을 개의 부분으로 나누므로 개의 mid 변수를 갖고 있습니다. mid 변수들과 x이 일치하는지 확인하는데 번의 연산이 필요하게 됩니다.

그리고 어느 부분으로 내려갈지 확인하는 것도 개의 선택지가 있는데, 마지막 부분은 else문을 사용하여 비교연산 1회를 줄일 수 있으므로 역시 번의 연산이 필요합니다.

따라서 진 탐색의 한 step에서의 연산 횟수는 총 입니다.

진 탐색의 시간 복잡도

우리는 진 탐색의 한 step에서의 연산 횟수가 라는 것을 계산했습니다. 이것을 바탕으로 시간 복잡도 식을 재귀적으로 작성하면

와 같이 되고, 계산하면

만큼의 시간이 걸리게 됩니다. 함수 를 에 대해 미분하면

입니다. 부호를 관찰해볼까요?

STEP 1: 분모의 부호

먼저, 이므로, 의 분모 입니다.

STEP 2: 분자의 부호

의 분자를 라 할 때, 는

이고, 일 때, 이므로 입니다. 또한, 이므로 입니다.

STEP 3: 의 부호

일 때 의 분자와 분모가 모두 양수입니다. 따라서 이고 이 수식은 가 증가함수임을 말해줍니다.

결론

정리해 봅시다. 진 탐색의 시간복잡도는

이고, 는 증가함수이므로 가 작을 수록 가장 효율적이고 빠릅니다. 그리고 가능한 가장 작은 의 값은 입니다. 따라서 이진탐색이 가장 효율적입니다!