<23. 01. 09 (월)>

[ 닷넷 복습 ]

▶ JIT 컴파일 보다 AOT 컴파일 시간이 더 빠르다.

▶ CTS(공용 타입 시스템)

-

.NET(닷넷)에서는 여러 .NET 언어를 지원하기 위해 공용 타입 시스템을 지원한다.

-

.NET의 모든 형식은 값 타입(Value Type) 혹은 참조 타입(Reference Type)으로 구분되며 모든 타입은 기본 타입인 System.Object에서 파생된다.

▶ 박싱과 언박싱 ★정말 중요합니다.★

-

박싱은 값 타입을 object 타입 또는 값 타입에서 구현된 임이의 인터페이스 타입으로 변환하는 프로세스입니다.

-

언박싱은 박싱된 인터페이스에서 값 타입을 추출하는 프로세스입니다.

-

박싱과 언박싱이 일어나지 않도록 주의해야합니다.

[ 함수와 모듈화 ]

모듈화를 하는 이유는?

-

프로그램의 복잡성이 점점 증가하다보면 결국 손도 댈 수 없는 프로그램이 됩니다. 프로그램의 복잡성을 줄이기 위해서는 프로그램을 여러 부분으로 나눠야합니다.

-

내가 알아야 하는 부분이 작으면 작을 수록 판단력이 빨라지고, 오류를 빠르게 수정을 할 수 있습니다.

-

단, 모듈화를 하면 전체를 파악하는데 시간이 오래걸립니다. 프로그램이 크면 클수록 모듈화가 상세하게 되어 있습니다. 의도 파악을 하는데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

모듈

-

모듈은 쉽게 말하면 파츠라고 할 수 있습니다.

-

모듈화는 전체 프로그램을 여러 파트로 나누는 것을 말합니다.

-

모듈의 중요한 점은 무엇을 기준으로 나눌 것인지입니다.

-

모듈 하나하나는 논리적 또는 기능적으로 분리되어 독립적인 일을 수행 할 수 있어야합니다.

-

어떻게 모듈화를 했는가에 따라 프로그램의 유지보수성이 상이해집니다. 모듈화를 잘하는 방법은 결국 '경험'입니다.

-

또한 모듈화는 구현력이 받춰줘야 가능합니다. 구현이 안된다면 모듈화도 할 수 없습니다.

-

프로그래밍 언어에서는 모듈화를 위한 기능으로는 함수와 클래스가 있습니다. 클래스는 고차원의 모듈이라서 함수부터 먼저 배워야합니다.

Tip 객체 지향, 절차 지향 등 지향이 붙는다면 앞에있는 이름 친구로 만든 프로그램이라고 생각하면 편합니다.

객체 지향이면 객체로 만든 프로그램 이라는 의미입니다.

함수

-

함수는 스택 메모리를 사용합니다.

-

스택은 함수가 사용해야하는 모든 것들을 가지고 있습니다.

-

스택은 정적 영역입니다. 정적 영역이란 프로그램 실행 전(컴파일 하기 전) 계산을 합니다.

얼만큼 메모리의 크키가 필요한지 계산을 한다는 의미입니다.

예를 들어 int형이 총 4개가 있다면 4byte 씩 4개니 총 16byte가 필요하겠죠? 스택은 이것을 컴파일 하기전 미리 계산하고 컴파일을 진행합니다. -

함수는 일련의 과정에 이름을 붙인 것입니다.

-

함수는 코드 중복을 제거해 *프로그램의 모듈성을 높일 수 있습니다.

*프로그램을 프로시저로 나눠 작성하는 방식을 절차지향 프로그래밍이라고 합니다. -

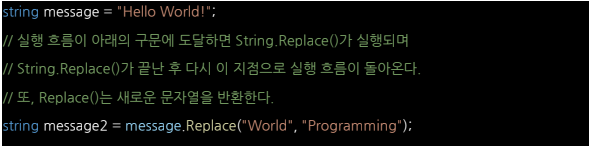

함수에 ()호출 연산자를 붙이면 함수를 호출 할 수 있으며, 호출이 되면 함수에 작성된 코드가 전부 실행됩니다.

-

함수의 실행이 끝나면 다시 호출했던 지점으로 돌아오며, 반환값을 주기도 합니다.

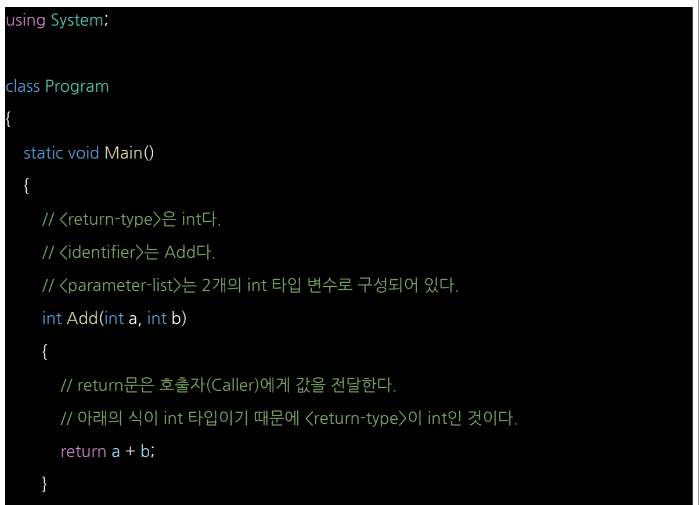

함수 문법

-

함수는 헤더(Header)와 바디(Body)로 나뉩니다.

-

<return - type> < identifier > <parmeter - list> < body>

-

예시를 들어보자면

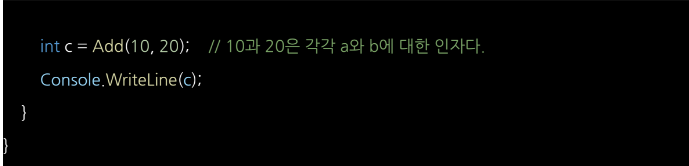

1번 예시 : 입력된 값 중 큰 값 고르는 함수int Max(int a, int b) { int result = (a > b) ? a : b; return result; } 1. int = <return - type> // 반환 타입 2. Max = <identifier> // 함수 이름 3. (int a, int b) = <parmeter - list> // 매개변수 4. <return - type> <identifier> <parmeter - list> 까지가 Header 5. { int result = (a > b) ? a : b; return result; } = <body>2번 예시

// int Add(int a, int b) 에서 a, b가 파리미터(인자)

// int C = Add(10, 20) 에서 10 ,20이 어규먼트(인수)

//위 사진에서 10과 20은 각각 a와 b에 대한 인자다. 라는 설명은 오류입니다.

// 10과 20은 a 와 b에 대한 인수입니다. -

함수는 <parmeter - list> : 매개변수를 를 0개 이상 가질 수 있습니다.

즉, 아무것도 쓰지 않아도 된다는 것입니다. 우리가 흔히 사용하는 Main()에서 아무런 매개변수를 사용하지 않는 것 처럼 말입니다.

-

함수는 0개 이상의 매개변수를 가질 수 있으며, 매개변수는 함수의 바디에서 활용되는 변수입니다.

-

매개변수는 ()호출 연산자를 사용할 때 인수(Argument)에 의해 초기화 됩니다. 또한 return 구문을 사용해 호출자에게 결과값을 반환할 수 있습니다.

-

인수(Argument)는 매개변수의 초기값을 뜻합니다.

-

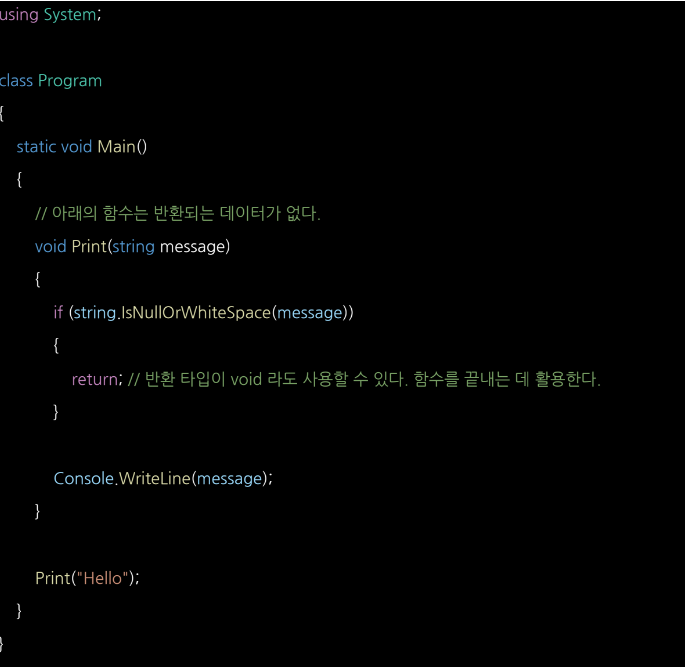

하지만 모든 함수가 반환값이 있지 않습니다. 그런 경우는 void를 사용하면 됩니다.

void를 사용하면 반환값을 사용하지 않습니다.

void = 빈 공간, 공허감int Max(int a, int b) { int result = (a > b) ? a : b; return result; } 1. (int a, int b) : 입력 2. int result = (a > b) ? a : b; : 처리 3. return result; : 출력

-

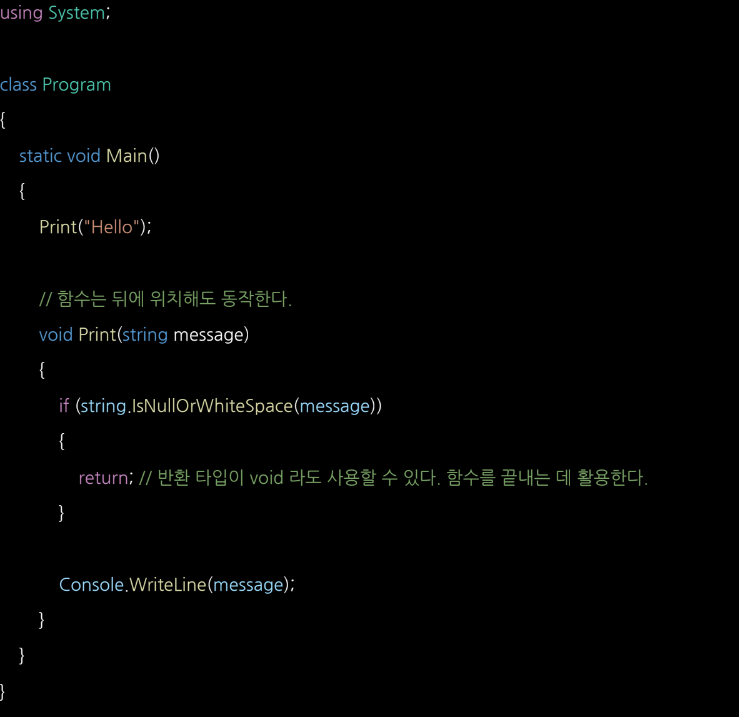

함수는 뒤에 위치해도 동작합니다.

-

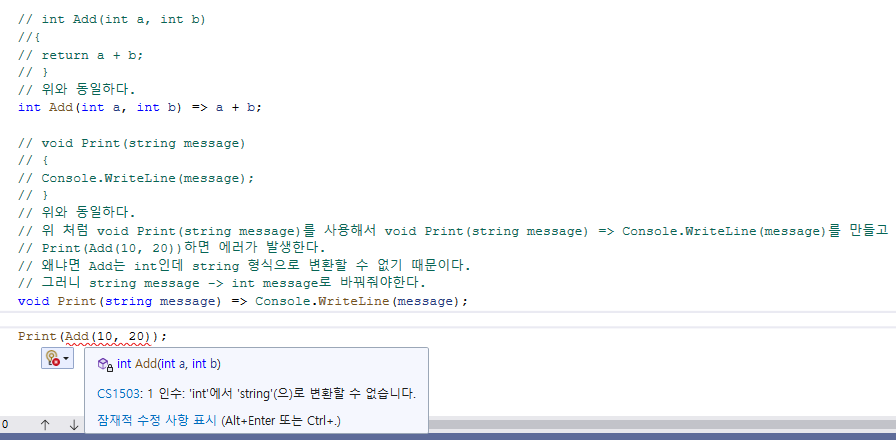

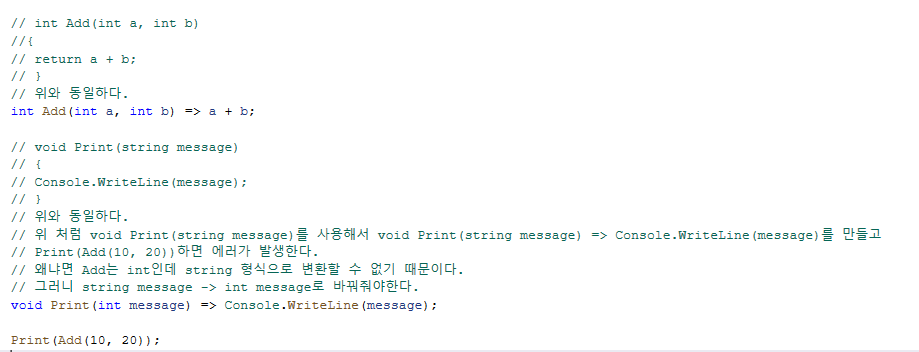

함수가 구문 하나일 경우에는 => 연산자로 식 본문 정의(Expression Body Definition)를 할 수 있습니다.

// 바꿔줍니다. void Print(string message) -> int로 바꿔줍니다.

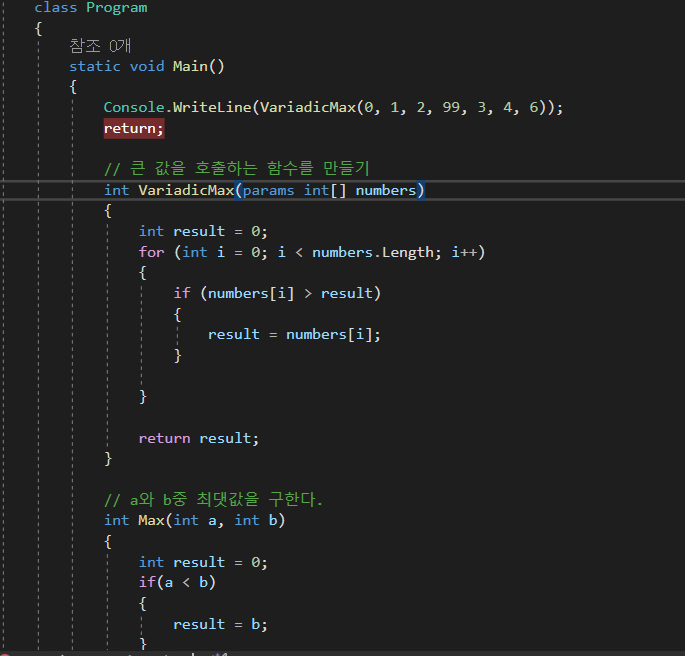

▶ 가변인자

-

변할 수 있는 인자라는 뜻입니다.

-

String. Format()을 보면 Format()은 인자를 다양하게 넘겨줄 수 있습니다.

-

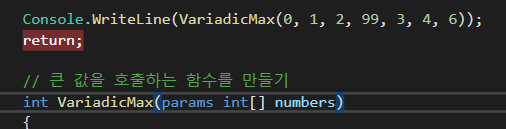

어떻게 이게 가능할까? 이를 위한 기능은 가변 인자(Variadic Argument)라는 기능이 있습니다. 인자를 사용하려면 params라는 키워드를 사용하면 됩니다.

-

return 하면 함수가 종료됩니다. 만약 Main() 함수 바로 밑에 return 있다면 그 밑에 있는 명령어는 실행되지 않고 return이 있는 명령어만 실행되고 끝납니다.

// 1. 배열[]을 사용하면 .Length 사용이 가능합니다.

// 2. 위 함수의 식은 입력 받은 값 중 가장 큰 값을 고르는 방법입니다.

// 3. 가장 큰 값을 고르고 싶다면 큰 값을 저장할 변수를 선언하고, 큰 값을 변수에 저장하면 됩니다.

// 밑에 어떤 함수들이 있든 신경쓰지 않고 종료 됩니다.

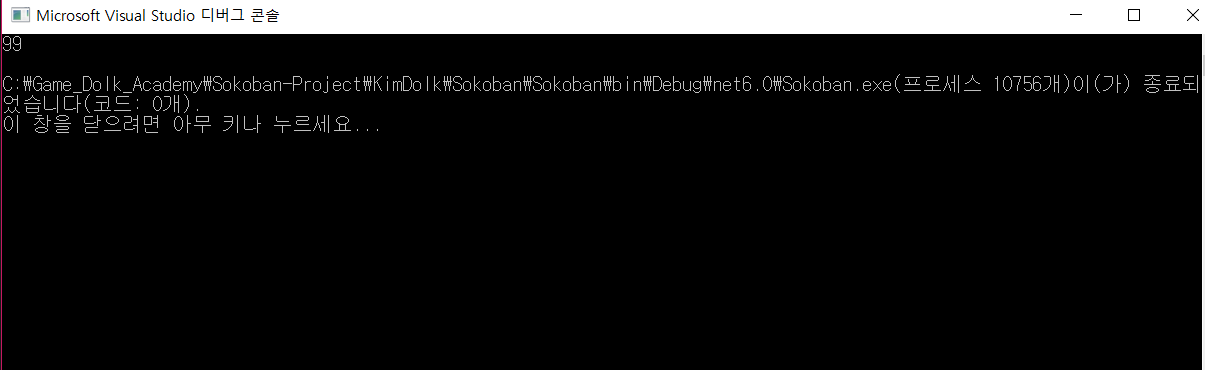

▶ 스택 프레임

-

어떻게 함수는 모든 작업이 끝났을 때, 다시 호출된 지점으로 돌아올 수 있을까?

함수는 프로세스 주소 공간 중 스택(stack)을 사용하는데, 스택에 함수를 동작하는데 필요한 모든 데이터를 저장합니다*. 이러한 데이터를 스택 프레임(stack Frame)이라고 합니다.

(이 부분이 핵심입니다.)

*그래서 함수 내부에서 사용되는 모든 메모리의 양은 컴파일 시간에 계산 되므로 정적 할당 영역이라고 합니다. -

스택 프레임에 호출된 지점의 주소가 저장되어 있기에 함수가 끝나고 다시 호출 지점으로 돌아올 수 있는 것입니다.

-

스택 프레임은 디버그를 위해서라도 사용되는 데, 스택 프레임의 정보를 이용하면 함수가 어떤 순서로 호출★되고 있는지 확인할 수 있기 때문입니다.

(이 부분이 핵심입니다.)★ 이를 호출 스택(Call stack)이라고 합니다. -

스택의 메모리는 감소하는 방향으로 늘어납니다.

-

Process Control Block == PCB

문맥교환 공부할때 배웠던 PCB입니다. -

BP - SP = stack의 크기를 알 수 있습니다.

https://kia-programming-38.slack.com/files/U04CNRNT6NA/F04HVCWTBBQ/stackoverflow.mp4

위 영상은 SP가 할당 영역을 초과하는 경우를 보여주는 영상입니다.

Stack Overflow

▶ 호출 규약

-

스택 프레임과 관련해 알아야 할 것이 바로 호출 규약(Calling Convention)입니다.

-

호출 규약은 함수가 어떻게 호출자로부터 인자를 받을 것이며, 결과값을 호출자에게 어떻게 돌려줄 것인지 규정해 놓은 것입니다.

즉, 스택 프레임에 어떤 데이터를 저장할 것인지 나타낸 것이라고 할 수 있습니다.

-

호출 규약은 프로세서 마다 다릅니다. ARM, x86-64 등 서로 상이합니다.

-

원래 32비트 아키텍처 시절만 해도 호출 규약이 굉장히 다양했으나, 64비트 아키텍처가 개발되면서부터는 거의 하나로 합쳐졌습니다. 이를 자세히 다루기에는 내용이 많이 어렵기 때문에 어느정도 실력이 쌓이고 다시 공부하는 것이 좋습니다.

-

우리가 호출 규약을 알아야 하는 이유는 성능과 깊은 연관이 있기 때문입니다.

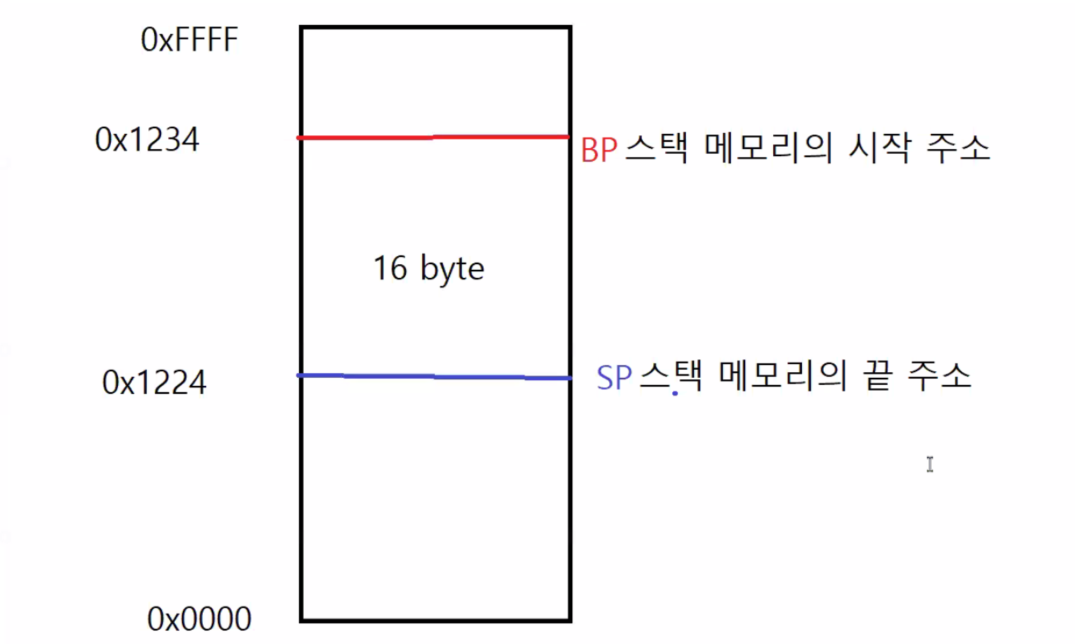

▶ 객체의 속성

- 객체의 범위와 객체의 수명 총 2가지만 알면 됩니다.

▷범위

-

범위(Scope)는 객체가 유효한 영역을 말합니다.

-

어디서든 접근이 가능한 변수를 전역 변수(Global Variable)

-

블록(block) 범위 안에 있는 변수를 지역 변수(Local Variable)

-

지역 변수는 블록 범위에서만 유효합니다. 블록을 벗어나면 유효하지 않습니다.

// 여기서 전역 변수는 하나도 사용되지 않았습니다. 다 지역변수입니다.

▷ 수명

-

객체의 수명은 객체가 유효한 시간입니다.

-

지역 변수는 범위를 벗어나게 되면 바로 수명이 끝나게 됩니다.

스택 프레임에 의해서 알아서 정리가 될 것이기 때문입니다. -

다만, 프로세스 주소 공간 중 힙이나, 데이터 영역에 저장되어 있는 객체는 프로그램이 끝날 때까지 수명이 유지 될 수 있습니다.

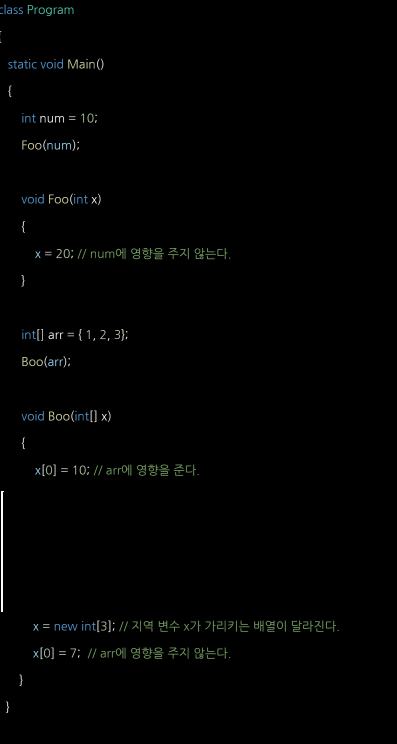

▶ 인자 전달 방식

-

인자를 전달할 때는 2가지 방식이 있습니다.

1. 객체의 복사본을 전달하는 방식입니다. : Call by Value

2. 객체에 접근할 수 있는 주소를 전달하는 방식입니다. : Call by ReferenceTip. Call by Reference == Pass by Reference

-

프로그래머는 이 2가지 방식을 명확이 인지하고 있어야합니다. 왜냐하면 내가 쓴 코드가 원본에 영향을 주는지 알아야 하기 때문입니다.

-

복사본이 전달 된 경우 원본에 영향을 주지 않으나, 주소가 전달된 경우는 원본에 접근 할 수 있기 때문에 영향을 주게 됩니다.

-

기본적으로 인자 전달 방식은 복사본을 전달하는 것입니다.

// 참조 타입은 주소 값이 저장되는 타입으로써 x[0] = 10을 하면 arr[0] = 10으로 바뀐다.

// 단, x에 새로운 배열을 생성하면 지역변수 x가 가리키는 배열에 주소가 달라지므로 arr에 영향을 주지 않습니다.

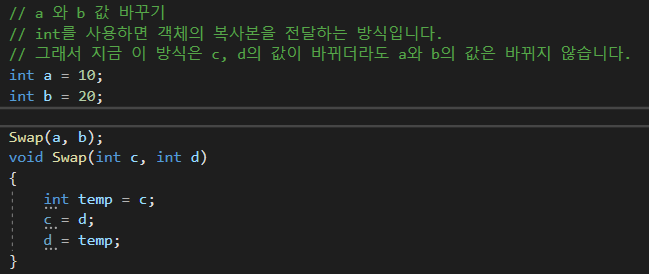

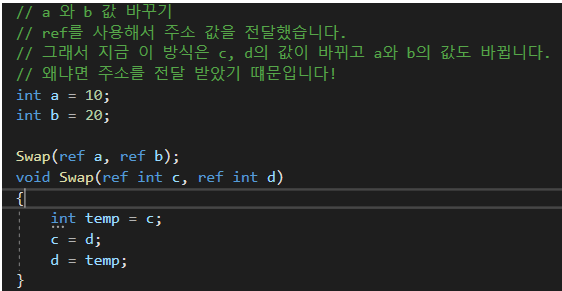

// 위 그림에 설명처럼 ref를 사용하지 않으면 c, d만 바뀔뿐, a, b가 바뀌지 않습니다.

// 왜? 객체의 복사본을 전달 받았으니까! 당연히 a, b가 영향을 받지 않죠!

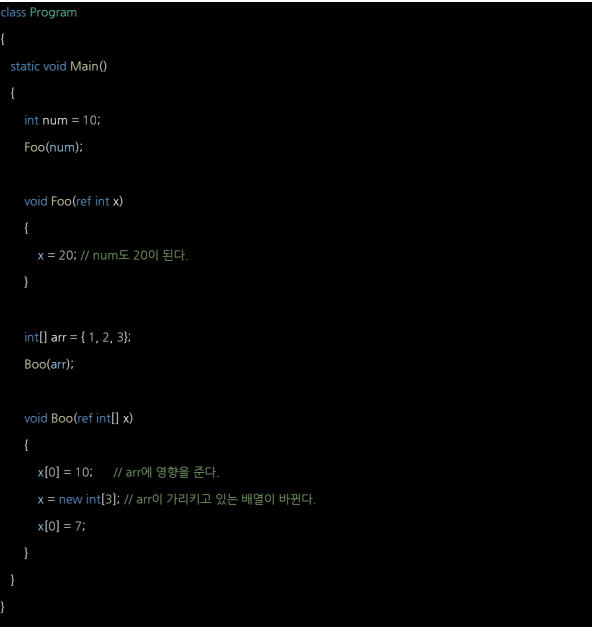

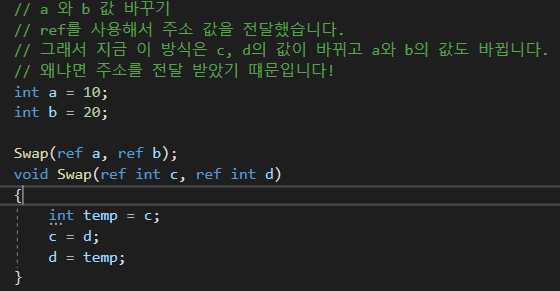

- 주소를 전달하고 싶다면 ref를 사용하면 됩니다.

// ref 사용으로 arr의 주소를 x가 가져왔습니다.

// arr은 x의 주소와 같기 때문에 x가 새로운 배열을 생성해도 arr에 영향을 줄 수 밖에 없습니다.

// 즉 x = new int[3];

x[0] = 7;은 arr[0] = 7;

x[1] = default;은 arr[1] = default;

x[2] = default;은 arr[2] = default;

즉 이렇게 새로운 배열을 생성해도 arr[]과 x[]의 값은 같아집니다.

참고로 인덱스 1, 2의 값이 0인 이유는 값을 주지 않았기 때문에 default값이 들어가 있습니다.

// ref를 사용해서 주소를 전달 받았습니다.

// 주소를 전달 받았기 때문에 c, d에 변경된 값이 a, b에 영향을 미치는 것입니다.

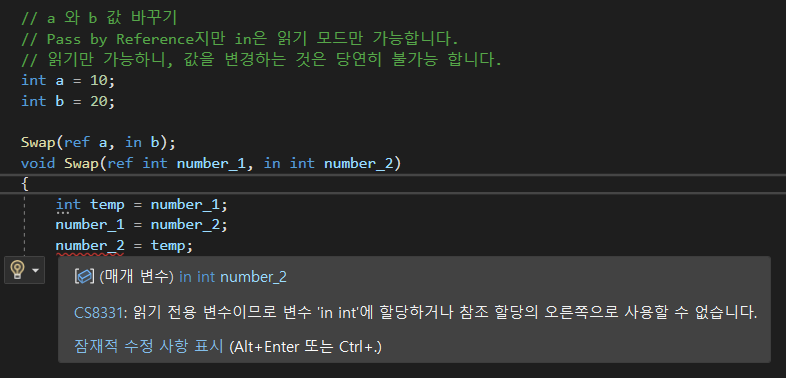

< 인자 전달 방식 중 주소를 전달하되 의도를 명확하게 하기 위해 in과 out을 사용할 수 있습니다.>

- in

- 읽기전용

- 코드의 안선정을 위해서 사용합니다.

- 인수로 보내는 변수는 초기화가 되어있어야 합니다.

- Pass by Reference이되 함수 내부에서 변경 불가능함을 명시적으로 나타낸다.

- 즉, 주소를 갖고 있지만 in을 사용하면 값을 변경할 수 없습니다. 읽기만 가능하니까!

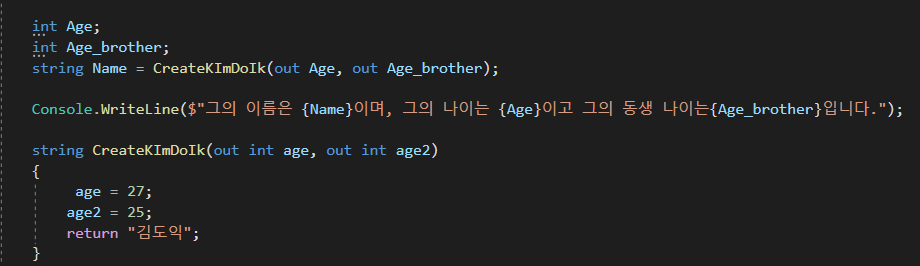

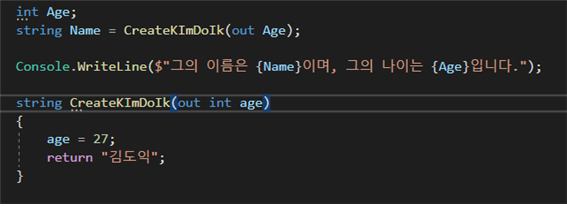

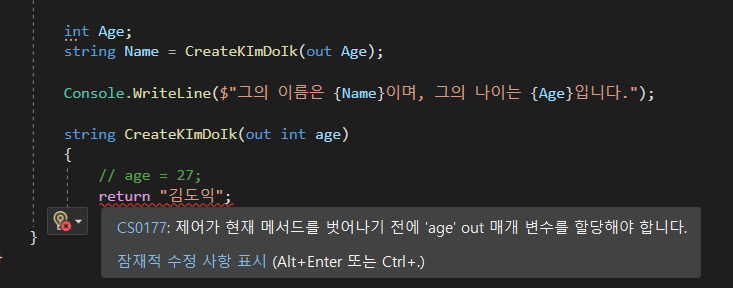

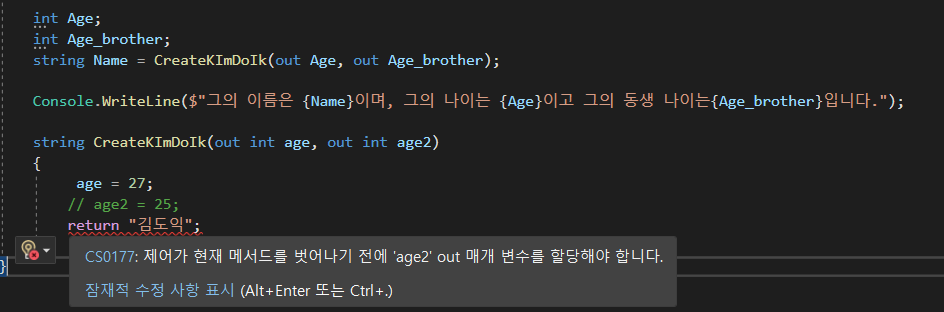

- out

- 런타임 에러를 방지하고 컴파일 오류를 발생시켜줘서 프러그래머의 실수를 막아줄 수 있습니다.

- 다수의 데이터를 반환하는 함수를 만들고 싶을 때 사용합니다. => Parameter를 이용해야합니다.

- 강제성을 띕니다. 그래서 컴파일 오류를 발생 시켜주고 실수를 막아줍니다!

- Pass by Reference이되 함수에서 반환값 외에도 추가 데이터를 반환함을 명시적으로 나타낸다.

- 즉, out을 사용하면 함수 내부에서 무조건 내가 지정한 인자를 수정해줘야합니다.

// 무조건 age를 수정해줘야합니다. age를 수정해주지 않으면 오류가 발생한다.

// 수정해주지 않는다면?

▶인자 인수 구별법

- Parameter = 인자

- 함수에서 사용하는 매개 변수를 '인자'라고 표현합니다.

- Argument = 인수

- 매개 변수의 초기값을 '인수'라고 표현합니다.

- 인자, 인수로 외우기 보단 파라미터, 아규멘트로 암기하는게 더 좋습니다.

// Swap의 경우 파라미터(인자)는 int c, int d입니다.

// Swap의 경우 아규멘트(인수)는 a, b입니다.

// VariadicMax의 경우 파라미터(인자)는 numbers 입니다.

// VariadicMax의 경우 아규멘트(인수)는 0, 1, 2, 99, 3, 4, 6 입니다.