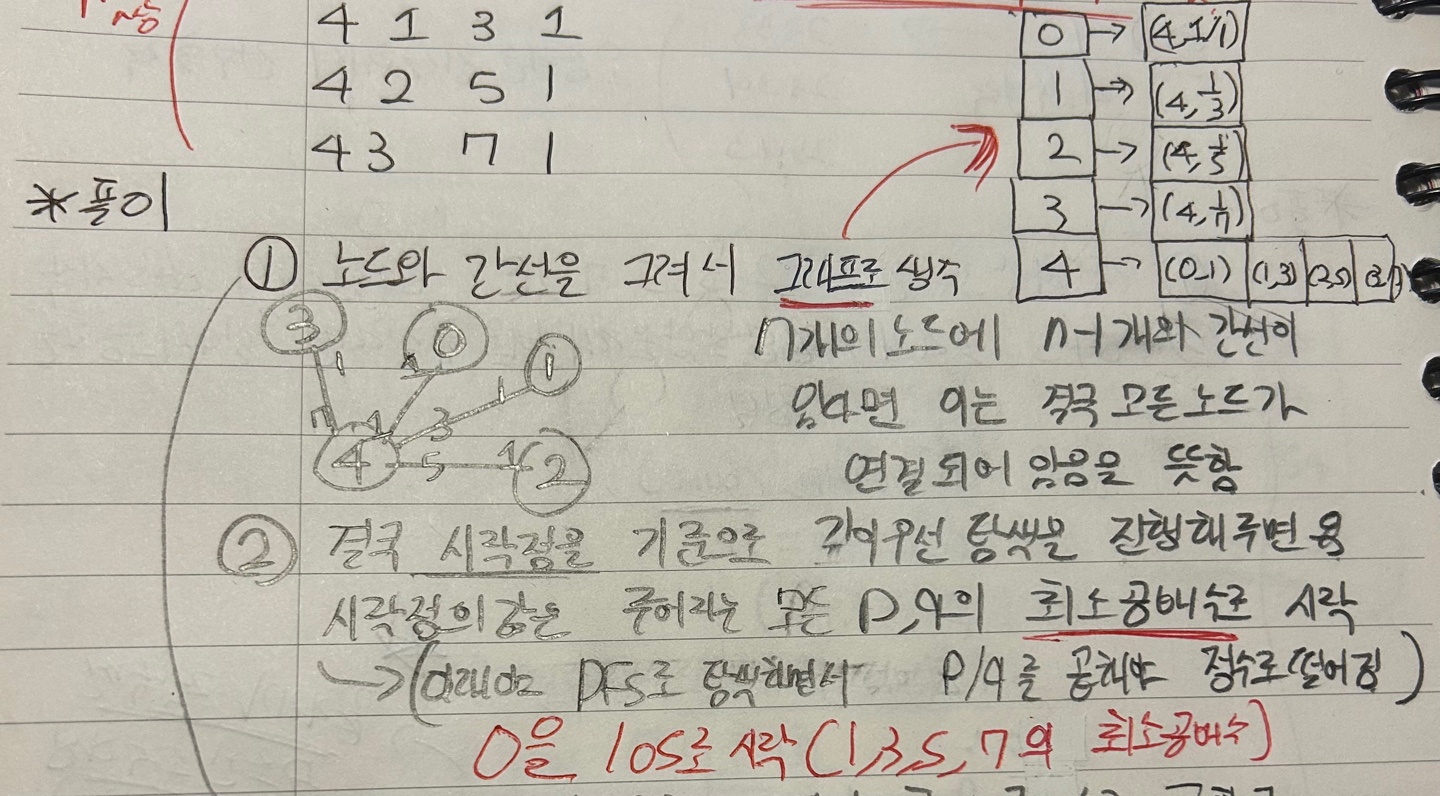

1) DFS와 그래프로 생각

결국 n-1개의 간선을 줬다는거랑 똑같음.... 따라서 그래프의 개념으로 생각해 볼 수 있다.

또한 그렇다는 것은 a -> b -> c 이렇게 탐색해 나갈 수 있다는 것이고 이는 DFS를 이용하여 계속해서 비율을 구해나가면 된다.

- Q: 그런데 정수로 안나누어 떨어질 수도 있지 않나?

A: 그렇기 때문에 처음 탐색하는 노드를 모든 비율의 최소공배수로 둔다. 이러면 어떤 비율이든 나누어 떨어질 수 있다.

ex> p,q의 비율 값들이 1,3,7,5로 주어진다면 105가 초기 시작 노드값이 된다.

n = int(input())

graph=[[] for _ in range(n)]

new_graph = [0] * (n)

visited = [False]*(n)

update = 1

for i in range(n-1):

a, b, p, q = map(int, input().split())

graph[a].append((b, p, q))

graph[b].append((a, q, p))

update *= (p*q) // gcd(p,q)또한 그래프 자료형은 투플 자료형으로 (다음노드인덱스, p, q) 로 만든다. 만약 방향이 반대라면 (다음노드인덱스, q, p)로 만든다.

-> 그래프는 양방향이기 때문

def dfs(node):

for i in graph[node]:

if visited[i[0]]==False:

new_graph[i[0]] = new_graph[node] * i[2] // i[1]

visited[i[0]]=True

dfs(i[0])

return2) 새로운 비율들의 최대공약수로 나누어 줌

new_graph[0] = update

visited[0]=True

dfs(0)

mgcd = new_graph[0]

for i in range(1, n):

mgcd = gcd(new_graph[i], mgcd)

for i in range(0, len(new_graph)):

new_graph[i] = int(new_graph[i] // mgcd)

print(*new_graph)이제 만들어진 new_graph라는 비율에 각각의 값을 최대공약수로 나누어 주어 이 비율을 만족하는 최소량을 구한다.

3) 애먹었던점

부동소수점 이슈.....

만일 확실히 정수로 나누어떨어지는 값이라는 것을 알고있다면 그냥 안전하게 "//" 사용하자!