파이썬 자료구조(List)

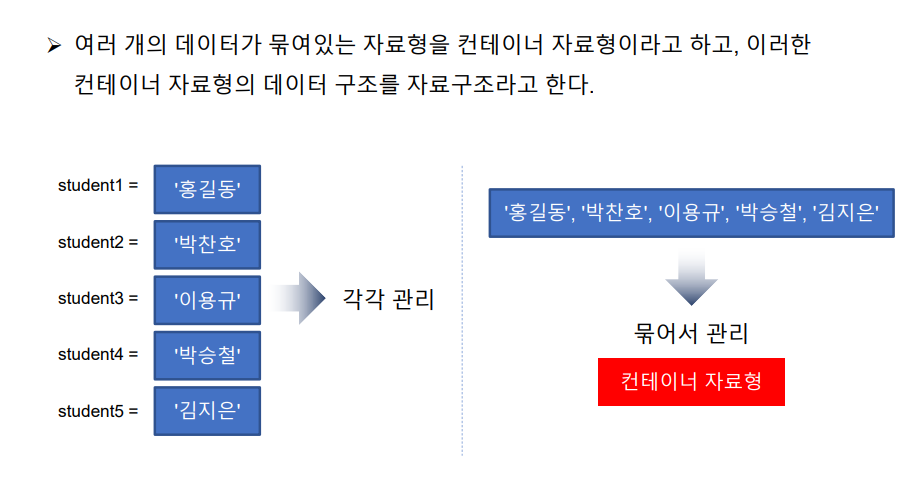

자료구조란?

대표적인 컨테이너자료형(자료구조)

1. 리스트(List)

students = ['홍길동','박찬호','이용규','박승철','김지은']

#type을 출력하면

print(type(students)) #list2. 튜플(Tuple)

jobs = ('의사','속기사')

*한번 정해진 데이터는 변경할 수 없다.

#type을 출력하면

print(type(jobs)) #tuple3. 딕셔너리(Dic)

socores = {'kor':88 , 'eng':91 , 'mat':95 }

*'key' 와 value 값으로 이뤄짐

#type을 출력하면

print(type(socores)) #dic4. 셋트(set)

allsales = {100 , 150 , 90 , 100}

*중복된 데이터 허용X (하나의 데이터로 판독)

*마지막 200은 중복데이터라 출력되지 않음

#type을 출력하면

print(type(allsales)) #set하나하나 자세히 알아보자 !

[리스트]

1. 리스트 기본지식

[]를 이용해서 선언하고, 데이터 구분은','를 이용한다.

- 데이터 하나하나는 아이템(요소)라고한다.

- 숫자, 문자열, 논리형등 모든 기본데이터를 같이 저장할 수 있다.

- 리스트에 또다른 리스트를 넣을 수 있다.

students = ['홍길동','박찬호','이용규','박승철','김지은']

print('students : {}'.format(students))

#출력값 ['홍길동','박찬호','이용규','박승철','김지은']

list = ['홍길동',3.14,70,['박승철','김지은']]

print('list : {}'.format(list))

#출력값 list : ['홍길동', 3.14, 70, ['박승철', '김지은']]2. 리스트 아이템조회

A.인덱스를 이용한 아이템 조회

인덱스란

아이템에 자동으로 부여되는 번호표

e.g.

students = ['홍길동','박찬호','이용규','박승철','김지은']

앞에부터 0,1,2,3,4 인덱스 부여 됨

students = ['홍길동','박찬호','이용규','박승철','김지은']

print('students[0] : {}'.format(students[0])) #students[0] : 홍길동

print('students[1] : {}'.format(students[1])) #students[1] : 박찬호

print('students[2] : {}'.format(students[2])) #students[2] : 이용규

print('students[3] : {}'.format(students[3])) #students[3] : 박승철

print('students[4] : {}'.format(students[4])) #students[4] : 김지은

# 단, 범위 밖의 인덱스 번호를 출력할 시 error

print('students[5] : {}'.format(students[5])) #error

# 개별출력의type은 list가 아닌 요소의 type으로 출력

list = ['홍길동',3.14,70,['박승철','김지은']]

print(type(list[0])) #<class 'str'>

print(type(list[1])) #<class 'float'>

print(type(list[2])) #<class 'int'>

print(type(list[3])) #<class 'list'>B. for문을 활용한 아이템조회

#----for문활용 1----

students = ['홍길동','박찬호','이용규','박승철','김지은']

for i in range(5) : #0부터 4까지

print('student[{}] : {}'.format(i,students[i]))

#출력값

#student[0] : 홍길동

#student[1] : 박찬호

#student[2] : 이용규

#student[3] : 박승철

#student[4] : 김지은

#----for문 활용2-----

my_favorite_sports = ['수영','배구','야구','조깅']

for i in my_favorite_sports :

print(i)

#출력값

#수영

#배구

#야구

#조깅✔️ for문 리스트길이 활용

리스트의 길이란, 리스트에 저장된 아이템 개수를 뜻한다.

len(문자열) = 문자 개수(공백포함)

e.g. len('hello python') #12

len(리스트) = 리스트 아이템 개수

#range값에 len을 넣어서 활용 할 수 있음.

for i in range(len(students)) :

print(students[i])위 내용을 활용하여 for문을 이용한 두가지 조회를 복습해보면,

my_favorite_sports = ['수영','배구','야구','조깅']

#방법1

for i in range(len(my_favorite_sports)) : #4번반복=> range(0부터 3까지 4번)

print(my_favorite_sports[i])

#방법2

for i in my_favorite_sports :

print(i)✔️ 내부 리스트 조회

studens = [[1,19],[2,20],[3,22],[4,18],[5,21]]

#변수[아이템 인덱스번호][아이템 내부리스트의 인덱스번호]

for i in range(len(studens)):

print('{}반 학생 수 : {}'.format(studens[i][0],studens[i][1]))

#각각의 변수에 아이템 내부리스트 할당

for class_no, cnt in studens :

print('{}반 학생 수 : {}'.format(class_no,cnt))#실습문제 : 반별 학급수와 전체학생수 평균학생수출력

studens = [[1,18],[2,19],[3,23],[4,21],[5,20],[6,22],[7,17]]

sum_student = 0

for class_no, cnt in studens :

print('{}반 학생 수 : {}'.format(class_no,cnt))

sum_student += cnt

avg_student = sum_student / len(studens)

print('전체 학생 수 : {}명'.format(sum_student))

print('평균 학생 수 : {}명'.format(avg_student))C. while문을 활용한 아이템조회

while문을 이용해서 조회할 수 있다.

#방법1

n = 0

while n < len(cars) :

print(cars[n])

n += 1

#방법2

n = 0

flag = True

while flag :

print(cars[n])

n += 1

if n == len(cars) :

flag = False

#방법3

n = 0

while True :

print(cars[n])

n += 1

if n == len(cars) :

break##실습 학급별 학생 수와 전체 학생 수 그리고 평균 학생수를 출력해보자

#방법1

students_cnt = [[1,18],[2,19],[3,23],[4,21],[5,20],[6,22],[7,17] ]

sum_cnt = 0

avg_cnt = 0

n = 0

while True :

print('{}학급 학생수 : {}'.format(students_cnt[n][0],students_cnt[n][1]))

sum_cnt += students_cnt[n][1]

n += 1

if n == len(students_cnt) :

break

avg_cnt = sum_cnt / len(students_cnt)

print('전체 학생 수 : {}명'.format(sum_cnt))

print('평균 학생 수 : {}명'.format(avg_cnt))#방법2

n = 0

while True :

class_no = students_cnt[n][0]

cnt = students_cnt[n][1]

sum_cnt += cnt

print('{}학급 학생수 : {}'.format(class_no,cnt))

n += 1

if n == len(students_cnt) :

break

avg_cnt = sum_cnt / len(students_cnt)

print('전체 학생 수 : {}명'.format(sum_cnt))

print('평균 학생 수 : {}명'.format(avg_cnt))

#학급 학생 수가 가장 작은학급과 많은 학급을 출력해보자

students_cnt = [[1,18],[2,19],[3,23],[4,21],[5,20],[6,22],[7,17] ]

max_class = 0

max_cnt = 0

min_class = 0

min_cnt = 0

n = 0

while n < len(students_cnt) :

if min_cnt == 0 or students_cnt[n][1] < min_cnt :

min_class = students_cnt[n][0]

min_cnt = students_cnt[n][1]

if students_cnt[n][1] > max_cnt :

max_class = students_cnt[n][0]

max_cnt = students_cnt[n][1]

n += 1

print('학생수가 가장 적은 학급 : {}학급 ({}명)'.format(min_class,min_cnt))

print('학생수가 가장 많은 학급 : {}학급 ({}명)'.format(max_class,max_cnt))

D. enumerate 함수

인덱스와 아이템을 한번에 조회하자

sports = ['농구','축구','수구','마라톤','테니스']

#기존방법

for i in range(len(sports)) :

print('{} : {}'.format(i,sports[i]))

#enumerate함수 사용

for idx, value in enumerate(sports) :

print('{} : {}'.format(idx,value))

#출력값은 두가지 모두

#0 : 농구

#1 : 축구

#2 : 수구

#3 : 마라톤

#4 : 테니스문자열도 가능하다.

str = 'hello python'

for idx, value in enumerate(str) :

print('{} : {}'.format(idx, value))

#출력값

0 : h

1 : e

2 : l

3 : l

4 : o

5 :

6 : p

7 : y

8 : t

9 : h

10 : o

11 : n

#실습

#가장 좋아하는 스포츠가 몇번째에 있는지 출력하는 프로그램을 만들어보자

sports = ['농구','축구','수구','마라톤','테니스']

input_n = input('가장 좋아하는 스포츠입력 : ')

best = 0

for idx, value in enumerate(sports) :

if value == input_n :

best = idx+1

print('{}는 {}번째에 있습니다.'.format(input_n,best))

print('-'*60)#실습

#사용자가 입력한 문자열에서 공백의 개수를 출력해보자

message = input('메세지 입력 : ')

cnt = 0

for idx, value in enumerate(message) :

if value == ' ' :

cnt += 1

print('공백갯수 : {}개'.format(cnt))

3.리스트에 아이템 추가

A. append()

마지막 인덱스에 아이템 추가

cars = ['그랜저','소나타','말리부','카니발','쏘렌토']

print('cars : {}'.format(cars))

print('cars length : {}'.format(len(cars)))

print('last index : {}'.format(len(cars)-1))

#cars : ['그랜저', '소나타', '말리부', '카니발', '쏘렌토']

#cars length : 5

#last index : 4

cars.append('마세라티')

print('cars : {}'.format(cars))

print('cars length : {}'.format(len(cars)))

print('last index : {}'.format(len(cars)-1))

#cars : ['그랜저', '소나타', '말리부', '카니발', '쏘렌토', '마세라티']

#cars length : 6

#last index : 5실습 새로태어난 동생을 리스트에 추가해보자

family = [['아빠',40],['엄마',38],['나',9]]

family.append(['동생',1])

print(family)

#[['아빠', 40], ['엄마', 38], ['나', 9], ['동생', 1]]

for name, age in family :

print('{} : {}'.format(name,age))

#아빠 : 40

#엄마 : 38

#나 : 9

#동생 : 1B. insert()

리스트에 특정위치에 아이템 추가

insert ( 인덱스번호 , 추가아이템 )

words = ['I','a','girl']

words.insert(1,'am')

for word in words :

print('{} '.format(word), end='')

#I am a girl실습 사용자가 입력한 정수를 추가하되 오름차순정렬이 유지되게하라

numbers = [1,3,6,11,45,54,62,74,85]

input_num = int(input('숫자 입력 : '))

inset_index = 0

for idx,number in enumerate(numbers) :

print(idx,number)

if inset_index == 0 and number >= input_num :

inset_index = idx

numbers.insert(inset_index,input_num)

print(numbers)4. 리스트에 아이템 삭제

A. pop()

인덱스를 활용한 삭제

pop()은 마지막 인덱스 삭제

pop(3)은 3번째 인덱스 삭제

#기존 리스트

cars = ['그랜저','소나타','말리부','카니발','쏘렌토','재규어','람보르기니']

print('car list : {}'.format(cars))

print('car len : {}'.format(len(cars)))

print('car cnt : {}'.format(len(cars)-1))

#car list : ['그랜저', '소나타', '말리부', '카니발', '쏘렌토', '재규어', '람보르기니']

#car len : 7

#car cnt : 6

#마지막 삭제

cars.pop()

print('car list : {}'.format(cars))

print('car len : {}'.format(len(cars)))

print('car cnt : {}'.format(len(cars)-1))

#car list : ['그랜저', '소나타', '말리부', '카니발', '쏘렌토', '재규어']

#car len : 6

#car cnt : 5

cars = ['그랜저','소나타','말리부','카니발','쏘렌토','재규어','람보르기니']

#3번(카니발) 삭제

cars.pop(1) #3번(카니발) 삭제

print('car list : {}'.format(cars))

print('car len : {}'.format(len(cars)))

print('car cnt : {}'.format(len(cars)-1))

#car list : ['그랜저', '말리부', '카니발', '쏘렌토', '재규어', '람보르기니']

#car len : 6

#car cnt : 5#실습 점수표에서 최저, 최고점수를 삭제해보자

scores = [9.5,8.9,9.2,9.8,8.8,9.0]

max_score = 0

max_play = 0

min_score = 0

min_play = 0

for play,score in enumerate(scores) :

if max_score < score :

max_score = score

max_play = play

print('최대점수 : {} / 인덱스 : {}'.format(max_score,max_play))

scores.pop(max_play)

for play,score in enumerate(scores) :

if min_score == 0 or min_score > score :

min_score = score

min_play = play

print('최저점수 : {} / 인덱스 : {}'.format(min_score,min_play))

scores.pop(min_play)

print('삭제된후 : {}.format(scores))

#최대점수 : 9.8 / 인덱스 : 3

#최저점수 : 8.8 / 인덱스 : 3

#[삭제된후 : 9.5, 8.9, 9.2, 9.0]

B. remove()

특정 아이템 삭제

cars = ['그랜저','소나타','말리부','카니발','쏘렌토','재규어','람보르기니']

cars.remove('람보르기니')

print(cars)

#['그랜저','소나타','말리부','카니발','쏘렌토','재규어']

단 remove는 한개의 아이템만 삭제 가능하다.

만약, 삭제하려는 데이터가 2개이상이라면 반복문을 사용하자

#문제점

cars = ['그랜저','소나타','말리부','람보르기니','카니발','쏘렌토','재규어','람보르기니']

cars.remove('람보르기니') #앞에 있는 람보르기니만 삭제됨

print(cars)

# ['그랜저','소나타','말리부','카니발','쏘렌토','재규어','람보르기니']

# for문으로 해결

for car in cars :

if car == '람보르기니' :

cars.remove('람보르기니')

print(cars)

#while문으로 해결

print('람보르기니' in cars ) #cars에 람보르기니가 있으면 True(출력) 없으면 False(출력X)

while '람보르기니' in cars :

cars.remove('람보르기니')

print(cars)

#실습 사용자가 입력한 일정을 삭제하는 프로그램

to_do_list = ['마케팅회의','회의록정리','점심약속','월간업무보고','치과방문','마트장보기']

print(to_do_list)

remove_item = input('삭제 일정 입력 : ')

while remove_item in to_do_list :

to_do_list.remove(remove_item)

print(to_do_list)c. del

idx 번호를 활용한 특정아이템 삭제

students = ['홍길동','박찬호','강호동','박승철','김지은','강호동']

del students[1] #idx 1 박찬호삭제

print(students)

#['홍길동','강호동','박승철','김지은','강호동']#여러개도가능

students = ['홍길동','박찬호','강호동','박승철','김지은','강호동']

del students[1:4] #idx 1 박찬호부터 4김지은 앞까지 삭제

print(students)

#['홍길동', '김지은', '강호동']5. 리스트연결

A. extend

리스트에 다른 리스트를 확장

e.g. list_a.extend(list_b) = list_a에 list_b 추가

group_a = ['홍길동','박찬호','이용규']

group_b = ['강호동','박승철','김지은']

group_a.extend(group_b)

print('group_a : {}'.format(group_a)) #확장

print('group_b : {}'.format(group_b))

#group_a : ['홍길동', '박찬호', '이용규', '강호동', '박승철', '김지은']

#group_b : ['강호동', '박승철', '김지은']B. 덧셈연산자

리스트에 다른 리스트를 연결

e.g. list_a + list_b = list_c

group_a = ['홍길동','박찬호','이용규']

group_b = ['강호동','박승철','김지은']

group_c = group_a + group_b

print('group_a : {}'.format(group_a))

print('group_b : {}'.format(group_b))

print('group_c : {}'.format(group_c))

#group_a : ['홍길동', '박찬호', '이용규']

#group_b : ['강호동', '박승철', '김지은']

#group_c : ['홍길동', '박찬호', '이용규', '강호동', '박승철', '김지은']#실습 번호 리스트를 하나로 합쳐라

#단, 중복되는 숫자는 하나만

my_favorite = [1,3,5,6,7]

friend_favorite = [2,3,5,8,10]

add_list = my_favorite + friend_favorite

result = []

for numbers in add_list :

if numbers not in result :

result.append(numbers)

print('result : {}'.format(result))6. 리스트정렬

sort() : 오름차순정렬

sort ( reverse=False ) : 오름차순정렬

sort ( reverse=True ) : 내림차순정렬

students = ['홍길동','박찬호','이용규','강호동','박승철','김지은']

print(students)

#['홍길동', '박찬호', '이용규', '강호동', '박승철', '김지은']

students.sort()

print(students)

#['강호동', '김지은', '박승철', '박찬호', '이용규', '홍길동']

students.sort(reverse=False)

print(students)

#['강호동', '김지은', '박승철', '박찬호', '이용규', '홍길동']

students.sort(reverse=True)

print(students)

#['홍길동', '이용규', '박찬호', '박승철', '김지은', '강호동']실습 최저 및 최고 점수를 삭제한 후 총점과 평균을 출력하자

score = [9.5,8.9,9.2,9.8,8.8,9.0]

#오름차순

score.sort()

print('오름차순 : {}'.format(score))

#최고점수 삭제

max = score.pop(0)

print('최고점수 : {}'.format(max))

min = score.pop(len(score)-1)

print('최저점수 : {}'.format(min))

print('최고 최저 삭제한 최종점수 : {}'.format(score))

sum_score = 0

for num in score :

sum_score += num

avg_score = sum_score / len(score)

print('총점 : %.2f'%sum_score )

print('평균 : %.2f'%avg_score )7. 리스트 순서 뒤집기

reserve()

students = ['홍길동','박찬호','이용규','강호동','박승철','김지은']

students.reverse()

print(students)

#['김지은', '박승철', '강호동', '이용규', '박찬호', '홍길동']8. 슬라이싱

원하는 아이템만 뽑아내자

[n:m] = n <= value < m

value 추출

A. 리스트 슬라이싱

students = ['홍길동','박찬호','이용규','강호동','박승철','김지은']

print(students[2:4]) #index 2번부터 index4번앞까지

print(students[2:]) #index 2번부터 끝까지

print(students[:4]) #처음부터 index 4번 앞까지

print(students[2:-2]) #index 2번부터 뒤에서 2번째 앞까지

print(students[-5:4]) #뒤에서 5번째부터 index 4번 앞까지

print(students[-5:-2]) #뒤에서 5번째부터 뒤에서 2번째 앞까지

#출력값

#['홍길동', '박찬호', '이용규', '강호동', '박승철', '김지은']

#['이용규', '강호동']

#['이용규', '강호동', '박승철', '김지은']

#['홍길동', '박찬호', '이용규', '강호동']

#['이용규', '강호동']

#['박찬호', '이용규', '강호동']

#['박찬호', '이용규', '강호동']➕문자열 슬라이싱

str = 'hello python'

print(str) #hello python

print(str[2:8]) #llo py

print(str[2:]) #llo python

print(str[:5]) #hello

print(str[2:-2]) #llo pyth

print(str[-5:10]) #yth

print(str[-5:-2]) #yth

B. 슬라이싱 단계설정

numbers = [2,50,0.12,1,9,7,17,35,100,3.14]

print(numbers[2:-2]) #index 2번자리부터 끝에서 2번째 앞까지

print(numbers[2:-2:2]) #index 2번자리부터 끝에서 2번째 앞까지 2씩 건너뛰면서

print(numbers[:-2:2]) #처음부터 끝에서 2번째 앞까지 2씩 건너뛰면서

print(numbers[::2]) #처음부터 끝까지 2씩 건너뛰면서C. 아이템변경

#아이템변경 (개수가 부족하면 개수만큼 날라감)

students = ['홍길동','박찬호','이용규','강호동','박승철','김지은']

students[1:4] = ['park chanho','lee younggye','gang hodong']

# index 1번부터 4번앞까지 []로 변경

print(students)

#['홍길동', 'park chanho', 'lee younggye', 'gang hodong', '박승철', '김지은']단 아이템의 개수가 다를경우 삭제된다.

students = ['홍길동','박찬호','이용규','강호동','박승철','김지은']

students[1:4] = ['park chanho','lee younggye'] #강호동 날라감

print(students)

#['홍길동', 'park chanho', 'lee younggye', '박승철', '김지은']

#강호동 날라감D. slice함수

students[1:4] = students[slice(1,4)]

students = ['홍길동','박찬호','이용규','강호동','박승철','김지은']

print(students[2:4])

print(students[slice(2,4)])

#['이용규', '강호동']

#['이용규', '강호동']9. 이외 추가기능

A. count()

특정 아이템 개수 알아내기

students = ['홍길동','박찬호','강호동','박승철','김지은','강호동']

cnt = students.count('강호동')

print('강호동의 개수 : {}'.format(cnt))

#강호동의 개수 : 2실습 하루동안 헌혈을 진행한 후 혈액형 별 개수를 파악하는 프로그램을 만들어보자

import random

types = ['A','B','O','AB']

today_data = []

for i in range(100):

type = types[random.randrange(len(types))]

today_data.append(type)

for type in types :

print('{}형\t: {}개'.format(type,today_data.count(type)))B. index(item)

students = ['홍길동','박찬호','강호동','박승철','김지은','강호동']

print(students.index('강호동'))

#2 (가장앞쪽 하나만 출력)

print(students.index('강호동',3,7))

#7 (index 3부터 7까지 중 강호동 index번호)C. 곱셈연산

곱셈연산을 사용하면 아이템이 반복된다.

students = ['홍길동','박찬호','강호동']

print('students : {}'.format(students))

#students : ['홍길동', '박찬호', '강호동']

students_mul = students * 2

print('students_mul : {}'.format(students_mul))

#students_mul : ['홍길동', '박찬호', '강호동', '홍길동', '박찬호', '강호동']