🔗 Queue 구현

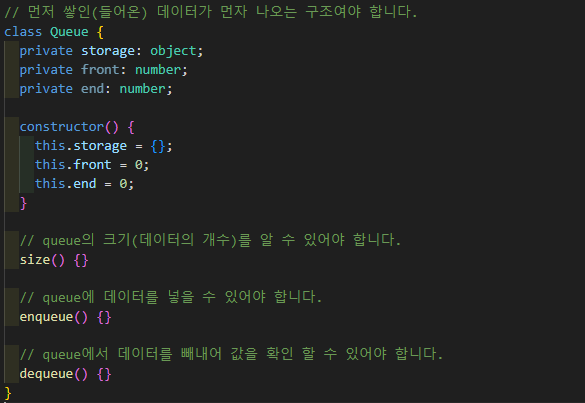

어제에 이어서 멘토님께서 주신 이번주의 과제 중 Queue구현하기

스택과 동일하게 기본적인 틀을 제공해주셨고 마찬가지로 배열이 아닌 객체와 객체의 크기, 데이터 넣고 빼내는 로직을 구현해보는 것이다. 약간의 다른점은 데이터를 빼내고 front값과 end값도 구해보는 것이다.

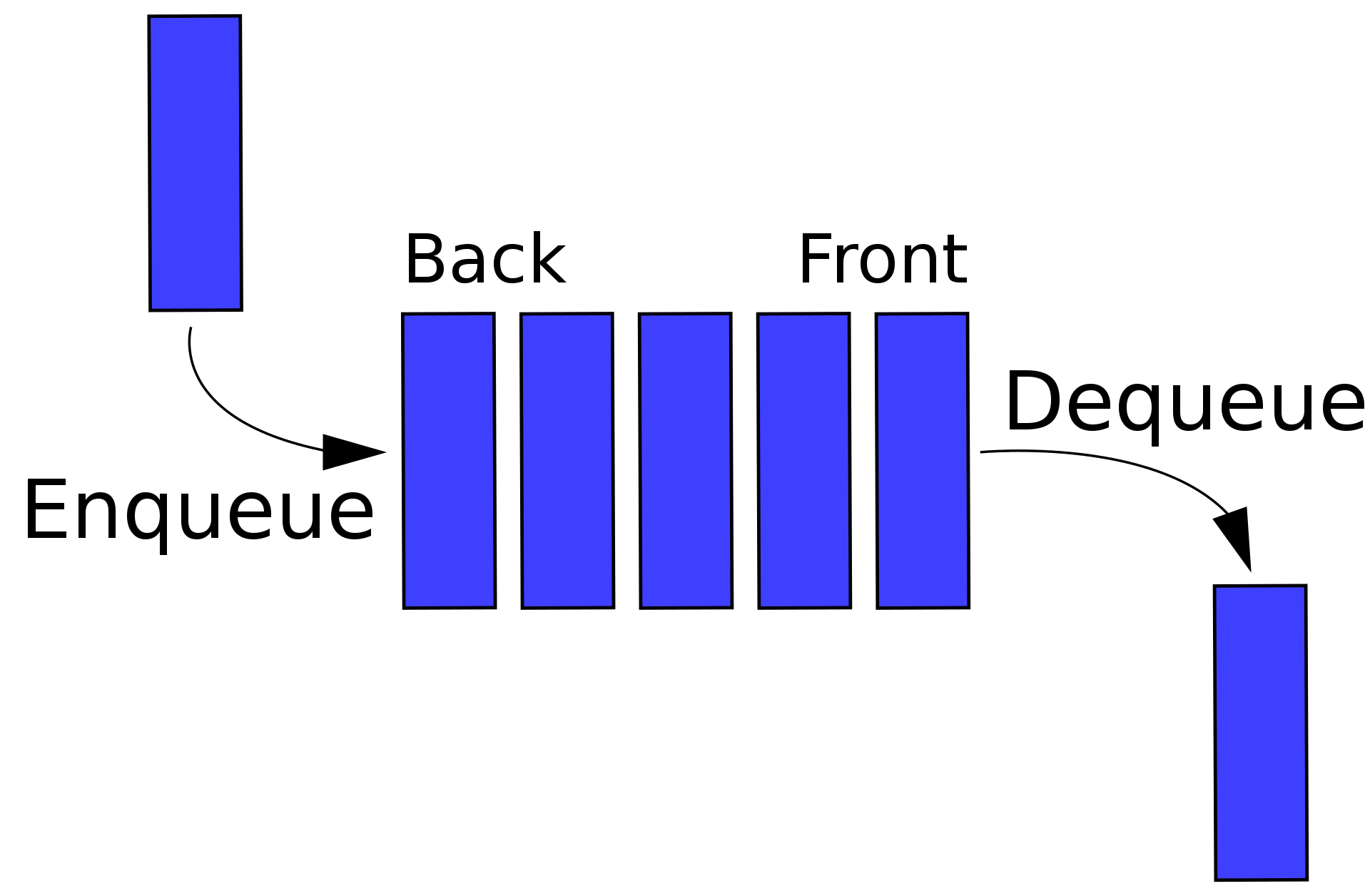

🔗 Queue

자료구조 큐는 스택과 다르게 데이터가 하나씩 쌓이고 다시 데이터가 빠질땐 먼저 들어온 데이터가 먼저 빠지고 나중에 들어온 데이터가 나중에 빠지는 구조이다. 한쪽은 입구, 한쪽은 출구라 생각하면 쉽다.

📖 Queue size( ) 로직

class Queue {

constructor() {

this.storage = {}

this.front = 0

this.end = 0

}

// queue의 크기(데이터의 개수)를 알 수 있어야 합니다.

size() {

let count = Object.keys(this.storage).length

return count

}

}

const que = new Queue()

console.log(que.size()) // 0사이즈는 스택에서 구현한 것과 같은 방식으로 Object.keys()를 사용하여 객체의 키 값을 문자열 배열로 바꿔주었고 count객체에 할당하여 배열의 갯수를 리턴했다.

📖 Queue enqueue( ) 로직

// 먼저 쌓인(들어온) 데이터가 먼자 나오는 구조여야 합니다.

class Queue {

constructor() {

this.storage = {}

this.front = 0

this.end = 0

}

// queue에 데이터를 넣을 수 있어야 합니다.

enqueue(a) {

this.storage[this.front + 1] = a

this.front++

}

}

const que = new Queue()

que.enqueue(123)

que.enqueue(11111)

que.enqueue(852)

que.enqueue(apple)

console.log(que.storage)

// { 1: "123", 2: "11111", 3: "852", 4: "apple" }this.storage의 키값은 front + 1이 되고 들어온 매개변수는 front + 1의 value가 된다. 이후 키 front의 값을 ++증가시켜주었다.

que.enqueue()에 인자를 넣고 4번 실행하면 storage에는 4개의 키와 값이 넣어진다.

📖 Queue dequeue( ) 로직

class Queue {

constructor() {

this.storage = {}

this.front = 0

this.end = 0

}

// queue에서 데이터를 빼내어 값을 확인 할 수 있어야 합니다.

dequeue() {

let arr = Object.keys(this.storage)

delete this.storage[arr[0]]

arr = Object.keys(this.storage)

this.front = arr[0]

this.end = arr[arr.length - 1]

console.log(Object.keys(this.storage))

console.log(`현재 front는 ${this.front}, end는 ${this.end}입니다.`)

}

}

const que = new Queue()

que.dequeue()

// { 2: "11111", 3: "852", 4: "apple" }

// 현재 front는 ${2}, end는 ${4}입니다.

que.dequeue()

// { 3: "852", 4: "apple" }

// 현재 front는 ${3}, end는 ${4}입니다.storage를 배열로 선언하고 선언 이후 delete연산자를 사용하여 첫번째 인덱스를 삭제해주었다. 삭제된 배열을 다시 선언하고 그 배열의 첫번째 인덱스 값과 마지막 인덱스 값을 선언해주었다. 이후 해당 값들을 출력했다.

🔗 정리

class Queue {

constructor() {

this.storage = {}

this.front = 0

this.end = 0

}

// queue의 크기(데이터의 개수)를 알 수 있어야 합니다.

size() {

let count = Object.keys(this.storage).length

return count

}

// queue에 데이터를 넣을 수 있어야 합니다.

enqueue(a) {

this.storage[this.front + 1] = a

this.front++

}

// queue에서 데이터를 빼내어 값을 확인 할 수 있어야 합니다.

dequeue() {

let arr = Object.keys(this.storage)

delete this.storage[arr[0]]

arr = Object.keys(this.storage)

this.front = arr[0]

this.end = arr[arr.length - 1]

console.log(Object.keys(this.storage))

console.log(`현재 front는 ${this.front}, end는 ${this.end}입니다.`)

}

}

const que = new Queue()

console.log(que.size()) // 0

que.enqueue(123)

que.enqueue(11111)

que.enqueue(852)

que.enqueue(apple)

console.log(que.storage)

// { 1: "123", 2: "11111", 3: "852", 4: "apple" }

que.dequeue()

// { 2: "11111", 3: "852", 4: "apple" }

// 현재 front는 ${2}, end는 ${4}입니다.

que.dequeue()

// { 3: "852", 4: "apple" }

// 현재 front는 ${3}, end는 ${4}입니다.스택을 한번 구현해봐서 큐는 처음 시작했을 때보다 비교적 금방 끝낸 것 같다. 자료구조를 이용한 로직을 구현하기가 자바스크립트 연습하기 좋은 것 같다.