[CISCO 보안 아카데미 1기] 3일차 정리(계층, Domain, RARP, CSMA/CD, CSMA/CA, NAT, Routing Table)

CISCO 보안 아카데미 1기

목록 보기

3/54

OSI 7 Layer

- 통신 공학을 하는 인원들에게 흔한 개념

- 현재 과정에서는 1, 2, 3계층 내용 위주로 학습

- 1계층 물리, 2계층 데이터 링크, 3계층 네트워크로 구성

물리 계층(Layer 1)

Topology_2

- Bus Topology

- 네트워크 망의 범위가 Terminator로 시작과 끝까지의 범위가 정해져 있음

- 시작단과 끝단을 연결하는 회선의 중간 지점에 물리적으로 PC를 연결하여 사용

- 망에 연결되는 PC의 수가 많을수록 회선 손상도 증가

- 최초 연결 이후 PC의 위치 변경이 불가능

- Star Topology

- Bus Topology보다 확장성 좋음

- Switch를 통한 쉬운 PC 연결

- Extended Topology

- 기존 Star Topology의 포트 부족 문제를 해소하기 위한 구성

- Ring Topology

- 특정 기기 사이 회선이 끊겨도 우회 경로가 존재하기 때문에 PC 사이 연결 복구에 문제가 없음

- 현재 가장 대중화된 형태

가상화와 경로 이중화의 특징이 있음- 경로 이중화는 L2와 L3 측면에서 다름

- 경로 이중화는 Traffic Control이 필수적

- WAN, LAN, Gateway(End Device 단에서) 경로 이중화 가능

데이터링크 계층(Layer 2)

- DataLink 계층은 기본적으로 Frame을 전송

- MAC-Table을 통해 Switch의 통신 설정 구축

Collision Domain?

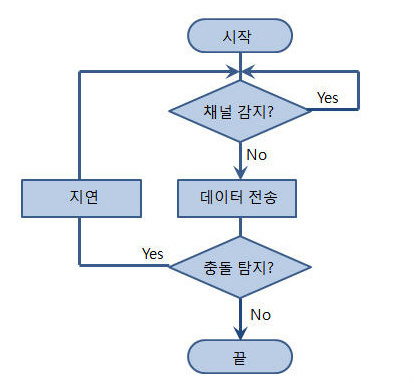

- Ethernet의 근간은 CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collosion Detection) 방식에 존재하고 있음

- 해당 과정도의 특징

- 회선 공유를 하지 않음

- 특정 PC간의 통신이 이루어지고 있을 때(회선이 사용되는 중), 다른 PC들은 회선 이용 불가능

- 채널 상태 감지 과정(Carrier Sensing, 현재 채널이 사용 중인가?)

- exponential backoff algorithm, 채널이 사용 중일 때, PC가 대기해야 하는 정도를 알려주는 알고리즘

- Collision Detection(충돌 탐지)

- 한 PC가 통신 시도할 때, 다른 PC가 동시에 작업을 시작할 경우, 충돌 발생

- 채널 감지 이후로 채널과 PC들의 상태 점검을 끝내는 것이 아니라, 끊임없이 작업 요청이 들어오는지 점검

- 만약 collision이 발생할 경우, 앞서 얘기한 exponential backoff algorithm을 통해 대기

- 회선 공유를 하지 않음

- Collision Domain은 collision이 발생할 수 있는 네트워크 망을 일컫는 단어

- 망이 서로 분리되면 분리되어 있을수록, Collision Domain은 늘어남

Broadcast Domain?

- 정의는 ARP 프로토콜 발생 시 flooding의 영향을 받는 영역

- flooding 형태로 패킷이 전달될 때, Router는 A 네트워크에서 발생한 Broadcast 통신을 B 네트워크로 전달하지 않음

- 쉽게 말하자면

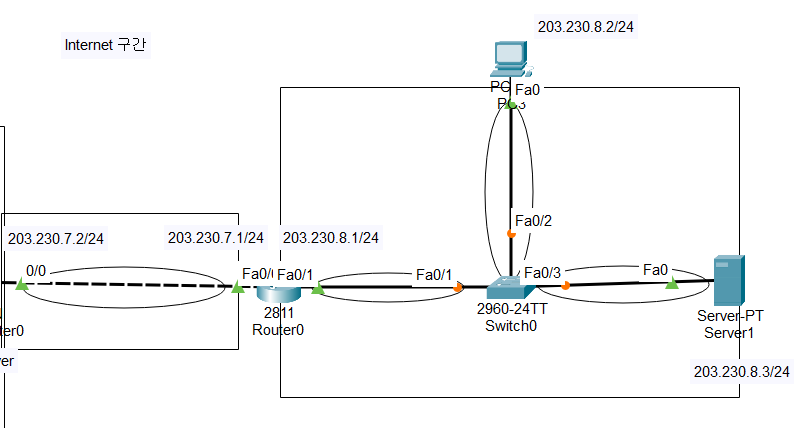

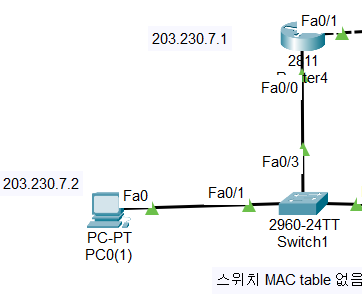

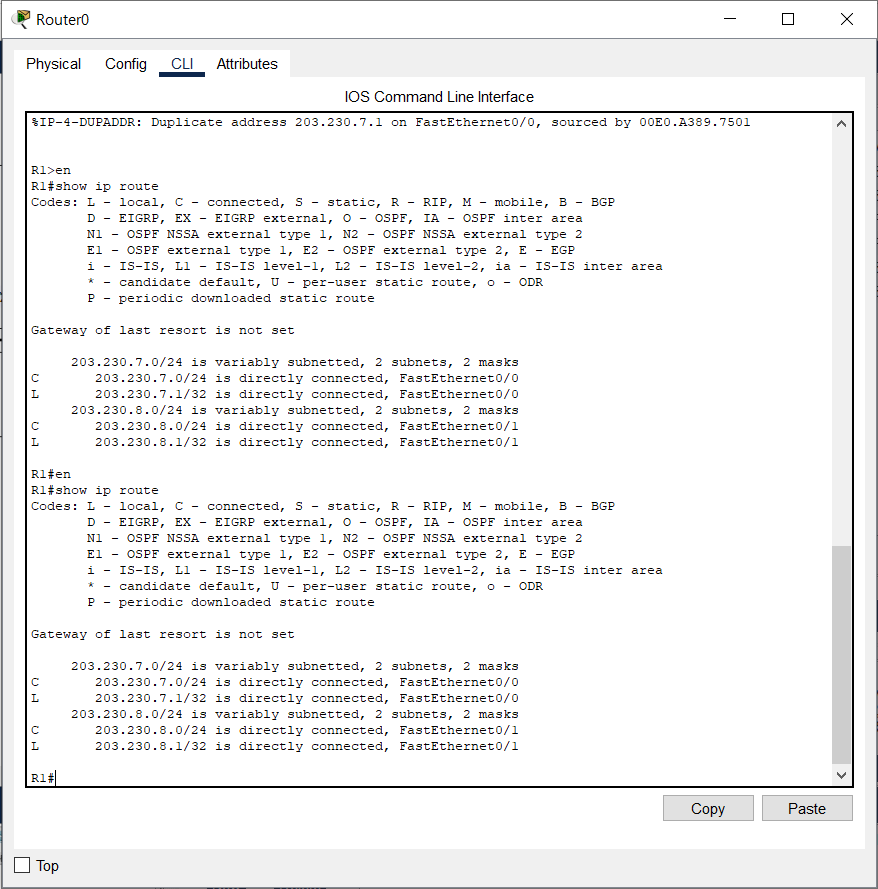

- 위의 사진에서 203.230.7.X IP를 사용하는 구간과 203.230.8.X를 사용하는 구간은 Router로 연결되어 하나의 네트워크로 보이는 것 같지만, 엄연히 IP 대역이 7.X와 8.X로 다르기 때문에 다른 네트워크 영역으로 봄(그렇기에 7.X에서 발생한 flooding 형태의 무작위 패킷 전송은 8.X 영역으로 전달되지 않음)

- 쉽게 말하자면

- 이러한 특성으로 봤을 때, Broadcast Domain은 Router로 구분된다고 보면 쉽게 이해할 수 있음

- 여기서 flooding과 Broadcast가 혼동될 수 있음

- flooding은 패킷을 받았을 때, 다음 기기로의 MAC 주소가 특정되지 않았을 경우(MAC-Table 미완성) 수신단 경로를 제외하고 연결된 모든 노드로 패킷을 전송(해당 행위는 반복될 수 있음)

- Braodcast는 패킷을 받고 목적지의 MAC 주소가 특정되지 않았을 경우, ARP 프로토콜을 전송하여 MAC 주소를 특정하기 위해 모든 HOST로 오직 1번의 패킷 전송을 시도(해당 행위는 더 반복되지 않음)

- 해당 특징을 주의하여 학습 진행

- Data의 크기가 클 경우, Data는 Segmentation(분할) 형태로 전송

- 이때 MTU(Maximum Transmission Unit, 최대 전송 단위/1054bytes) 이하 크기의 패킷으로 나누어, 각 패킷마다 Sequence Number를 새긴 후 수신단에서 차례대로 재조합

네트워크 계층(Layer 3)

- 3계층을 대표하는 장비, Router

- Packet 형태의 Data 전송

- 어떤 경로로 Packet을 전송하지는 Routing-Table을 통해 결정

Routing-Table?

-

Routing-Table은 현재 Router에 저장된 패킷을 어느 경로로 보낼지 결정하는 일정의 경로 정리표

-

열람 방법

- CLI 환경에서 show ip route 입력

-

현재 Router의 Port에 등록된 IP 주소의 목록과, 연결 상태 등을 표시

-

앞서 언급한 Packet의 이동 경로를 결정하는 것은 Routing Protocol에 의해 결정

LAN 구간과 WAN 구간 구분

-

LAN 구간은 Switch to Router

-

Router 이전까지의 단계를 지칭(같은 네트워크 환경이라고 할 수 있음)

-

WAN 구간은 Router 이후의 구간

-

Router에서의 Output이 발생한 이후의 구간(앞서 언급한 내용과 같이, IP의 대역이 바뀌었으므로 다른 네트워크 환경이라 볼 수 있음)

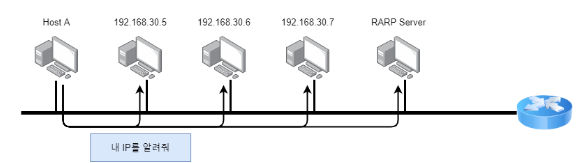

RARP?

RARP 개념

- RARP란 Reverse ARP의 약어

- 말 그대로 ARP의 역 기능을 한다고 볼 수 있음

- ARP의 기능은 IP를 기반으로 MAC 주소를 탐지 (해당 설명은 완벽한 정리는 아님, RARP 동작 과정 기술에서 상세 설명 진행)

- RARP는 MAC 주소를 기반으로 IP를 탐지

- 흔히 시작 host 기기에 IP를 저장할 수 없을 경우에 사용(Diskless 환경)

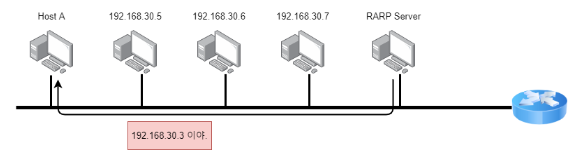

RARP 동작 과정 파악 (정인철 교육생의 내용 인용)

- 전제, RARP를 시도하는 PC와 RARP에 응답을 할 수 있는 Server는 동일 네트워크 상에 존재(해당 Server는 동일 네트워크에 존재하는 기기들의 MAC 주소에 대응되는 IP를 정리한 RARP-Table 존재)

- 시작은 ARP와 유사 (목적지를 향해 Packet 전송을 시도 > 목적지 MAC 주소의 상실 발견)

- IP가 없는 HOST PC에서 본인의 MAC 주소를 포함한 RARP Packet 전송

- 브로드캐스트 방식으로 동일 네트워크에 존재하는 모든 기기에 패킷 전송

- 위의 2번, 3번 과정은 시작 PC의 IP를 찾는다는 일종의 광고 행위

- 자신의 MAC 주소를 들고 IP를 찾는다는 광고를 본 기기들 중, 해당 MAC에 대응되는 IP를 지녔다고 대답할 수 있는 Server 기기가 RARP Reply 패킷에 MAC 주소, AA에는 IP 주소 11이 매칭된다는 내용을 담아 전송

- 해당 Reply를 받은 No IP PC에서는 IP를 확정

- 본인의 IP를 알려달라고 자신의 MAC 주소를 들고 동일 네트워크 상의 모든 기기에 광고를 하는 HOST A의 모습

- RARP Server가 사전에 구비한 RARP-Table을 통해 MAC 주소에 대응되는 IP 주소를 Reply 할 수 있다고 판단, HOST A에게 Reply 패킷을 통해 IP를 전달(배정)하는 모습

Diskless PC는 왜 IP를 저장할 수 없는가?

- 디스크가 없는 PC는 부팅 이후에 할당된 IP 주소를 저장하고 보관할 곳이 없었기에 부팅을 진행할 때마다 IP를 새로 배정받아야 했음

- 따라서 본체에 부착된 랜카드에 기록된 MAC 주소만을 가지고 RARP를 통해 부팅할 때마다 Server에서 IP를 배정받는 과정을 거침

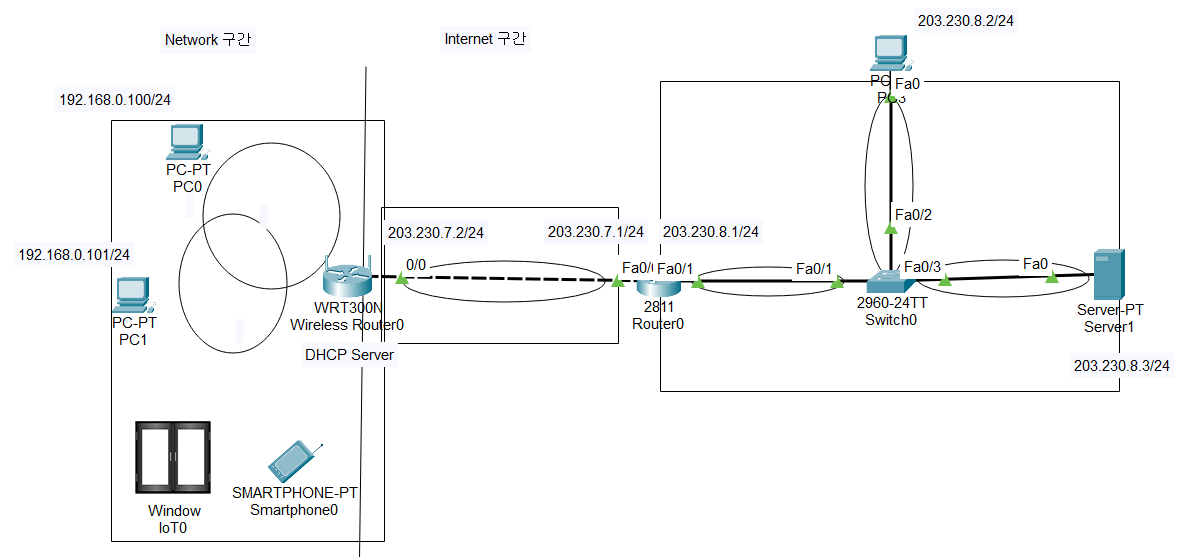

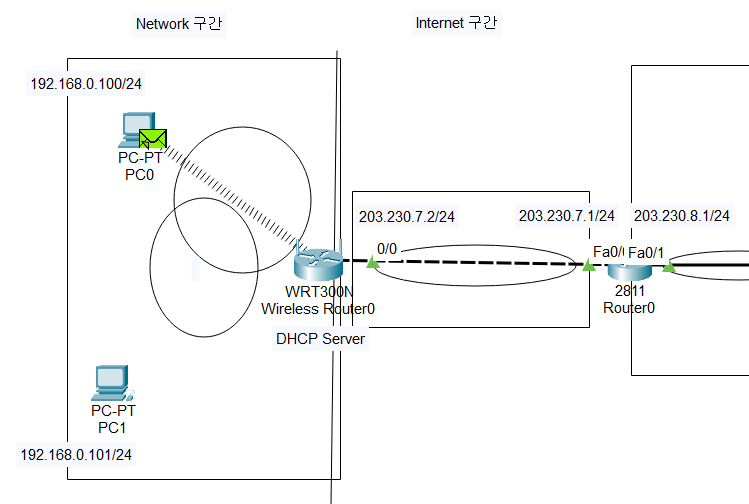

무선 Router가 사용된 네트워크

CSMA/CA

-

LAN 환경에서는 CSMA/CD 방식으로 통신이 진행

-

Wireless 환경에서는 CSMA/CA 방식으로 진행

- CSMA/CA는 Carrier Sensing Multiple Access/Collision Avoidance의 약어

- LAN 환경과 다르게 Collision이 발생하기 전, 간단한 신호 전송을 통한 충돌 발생 여부를 판단하여 만약 충돌이 발생될 거라 판단될 경우 약간의 대기 시간을 갖고 통신 진행

- 무선 통신에 사용되는 주파수 대역은 2.4GHz, 5GHz

- 해당 주파수 대역이 모두 혼잡할 경우, 크게 벗어나지 않는 범위에서 미세하게 주파수 조정

- 무선 라우터에 연결되는 PC에는 사설 IP 배정

- 사설 IP는 실제 인터넷 구간에서 사용되는 IP와 충돌되므로 오직 무선 라우터와 연결되는 네트워크 구간에서만 사용

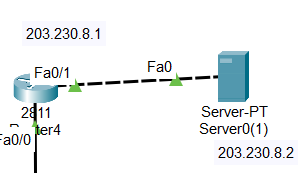

- 위의 그림에서 PC to Server 통신은 동작

- But, Server to PC 통신은 차단됨

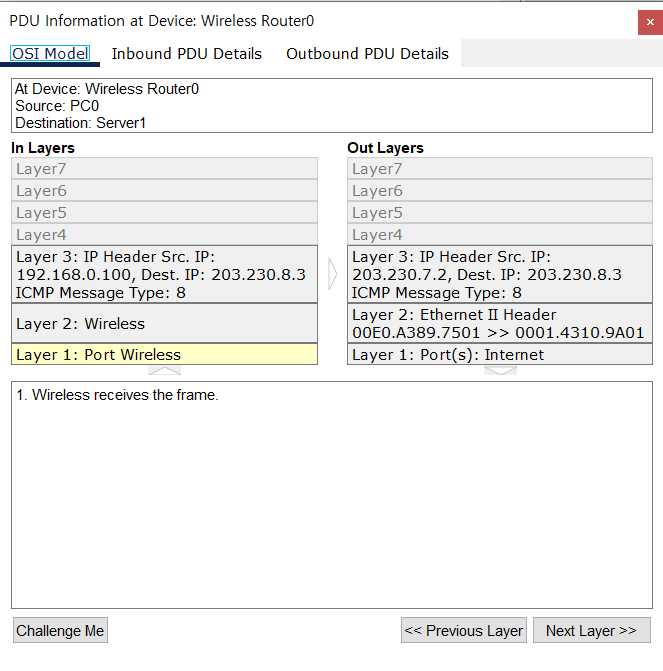

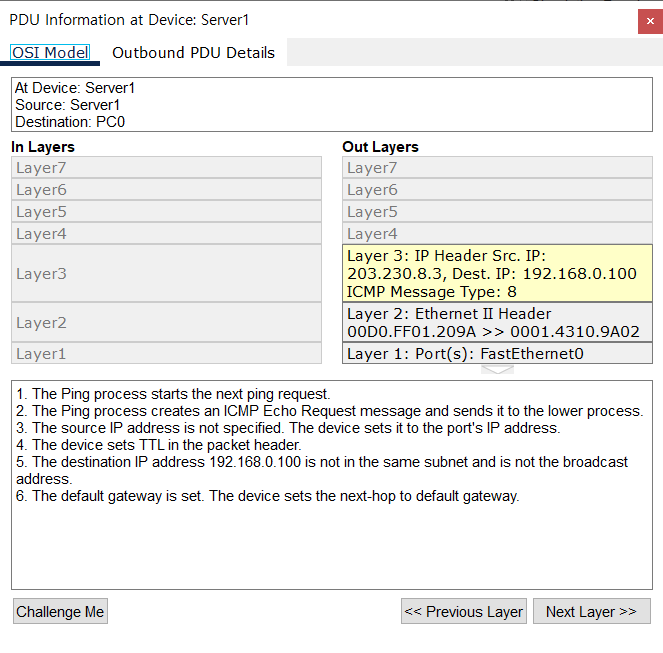

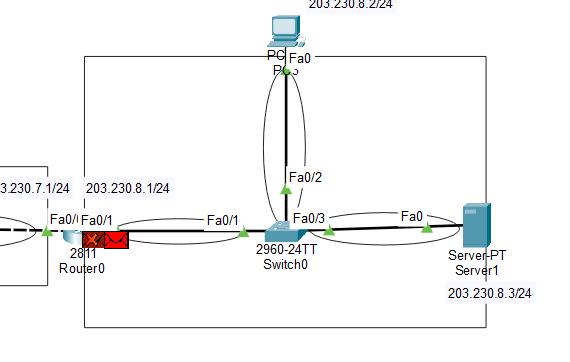

NAT(Network Address Translation)

- Server to PC 통신이 차단되는 이유

- PC to Server Packet을 살펴보면

- Src IP가 PC에 할당된 사설 IP에서 무선 라우터의 포트 IP로 변경

- 일단 계속 진행하며 Server에서 PC로 반환되는 패킷을 분석

- DST IP가 여전히 무선 라우터의 포트로 설정

- 이렇게 되면 최종적으로 ICMP Reply 패킷은 PC0 에 무사히 도착

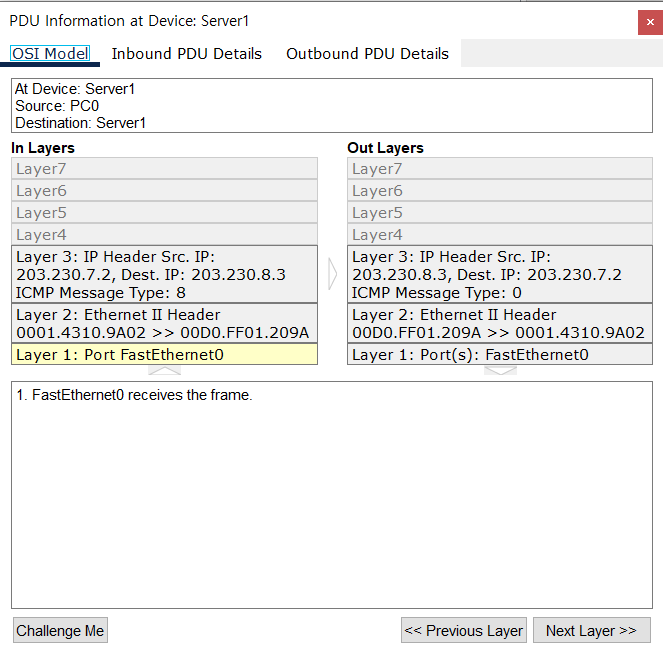

- 이제 Server to PC Packet 분석 진행

- DST IP가 무선 라우터의 포트 IP가 아닌 PC0에 할당된 사설 IP로 설정

- 계속 진행

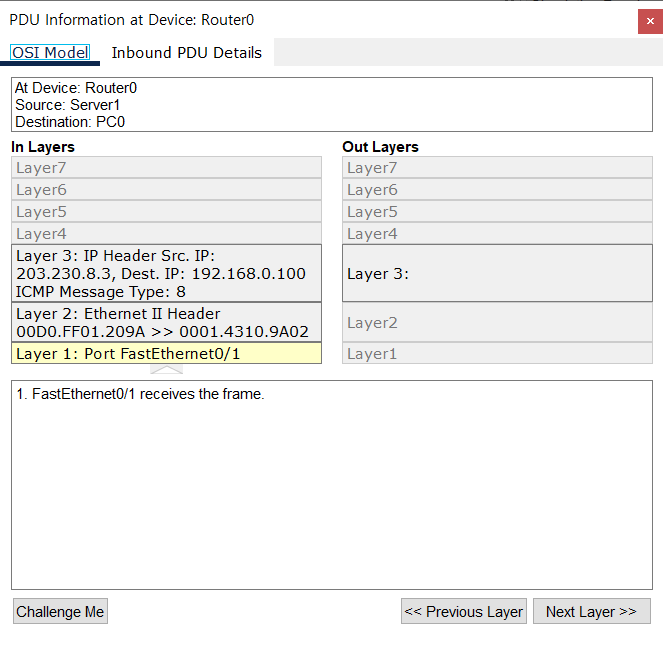

- 무선 라우터 직전의 라우터에서 패킷 전송이 중단되고, 해당 사실을 Server에 전송하는 패킷 전송

-

사진에서 알 수 있듯이, 여전히 DST IP는 PC0 의 사설 IP

-

위의 과정을 통해 알 수 있는 사실

- PC에서 무선 라우터로 패킷이 전송될 때, Src IP는 PC의 사설 IP가 아닌 무선 라우터에서 다음 라우터로 향하기 위한 포트의 IP로 변경됨

- NAT 과정이라 함

- NAT 과정을 거친 이후에는 Server에서 PC까지의 Reply 패킷 전송이 문제없이 동작

- Server to PC 패킷 전송에서는 DST IP가 처음부터 PC의 사설 IP로 설정

- 무선 라우터로 향하는 과정에서 패킷이 전송 실패됨

- PC에서 무선 라우터로 패킷이 전송될 때, Src IP는 PC의 사설 IP가 아닌 무선 라우터에서 다음 라우터로 향하기 위한 포트의 IP로 변경됨

-

결론, 무선 라우터로 구성된 네트워크에서 사용된 사설 IP는 외부 인터넷 네트워크에서 인식할 수 없음

-

무선 라우터의 NAT 과정을 통해서만 실질적 통신이 가능

-

이는 무선 라우터의 Internet 구간과 연결된 포트의 공인 IP까지만 Server가 인식할 수 있다는 의미

- 무선 라우터 직전의 유선 라우터에는 PC0의 사설 IP에 대한 Routing Table 정보가 없음을 알 수 있음

- 실제 무선 라우터 바로 다음 라우터의 Routing-Table

- Server를 향한 정보와 무선 라우터를 향한 정보만 있을 뿐

- PC0를 향한 정보는 없음

-

-

그렇기에 무선 라우터에는 NAT 기술이 필수적

-

무선 기기 간 연결을 위해서는 라우터에 등록된 SSID를 기기에서 정확히 입력해야 함