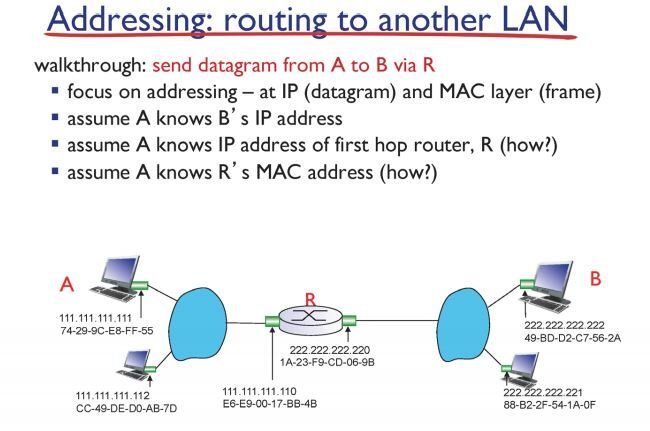

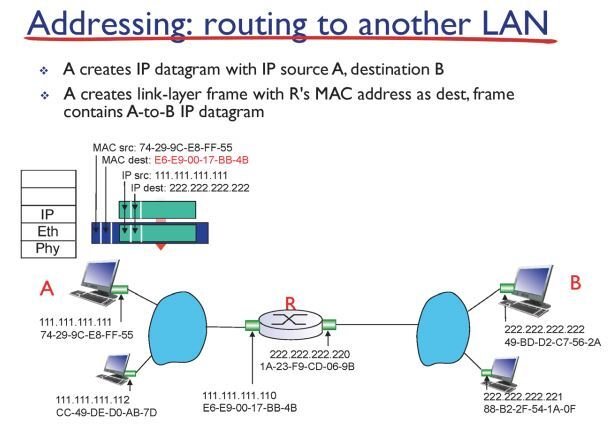

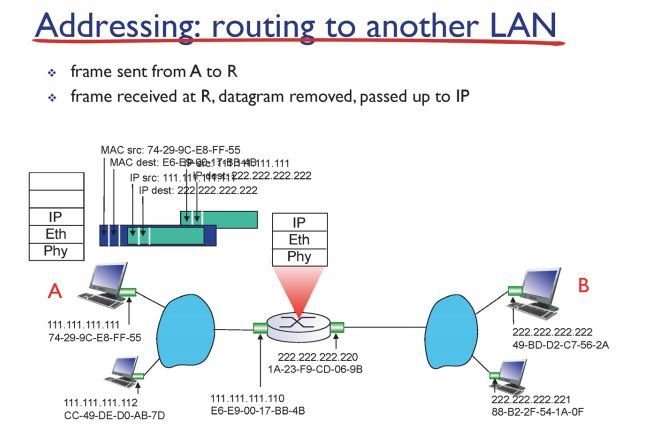

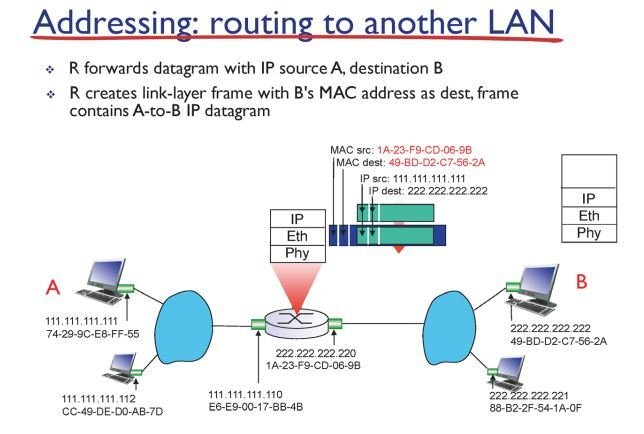

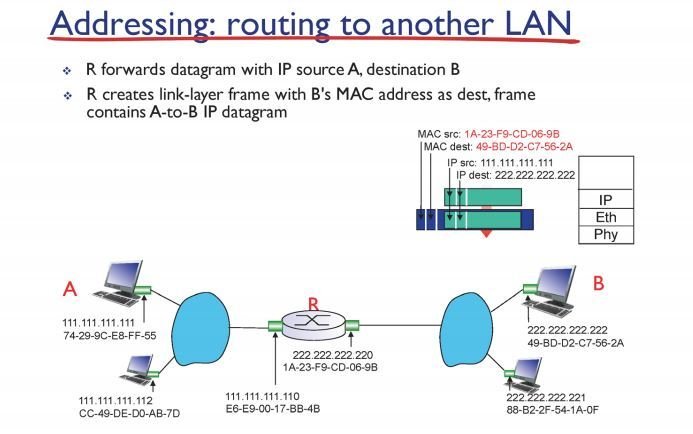

다른 LAN으로의 라우팅

앞서 설명한 과정을 그림으로 나타내면 다음과 같다.

Switch (스위치)

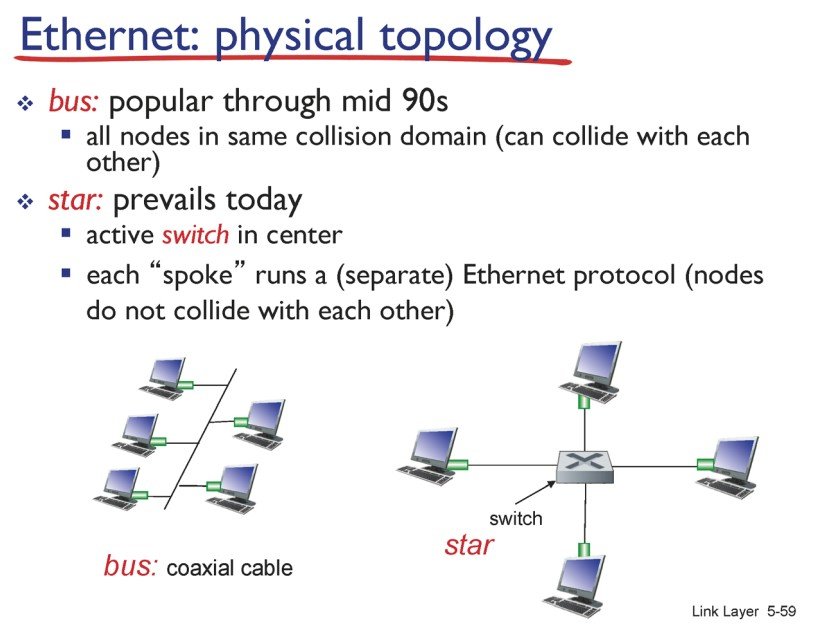

과거 bus형의 Ethernet을 사용했을 때에는 호스트가 추가되면 직접 선을 연결해야했지만, star형의 경우 switch를 사용하기 때문에 포트에 선만 꽂아주면 된다.

이때 switch는 단순히 연결만 도와주는 기기일 뿐, 호스트의 컴퓨터 입장에서는 전혀 신경쓰지 않는 존재이다. (컴퓨터에게는 보이지 않는 장치)

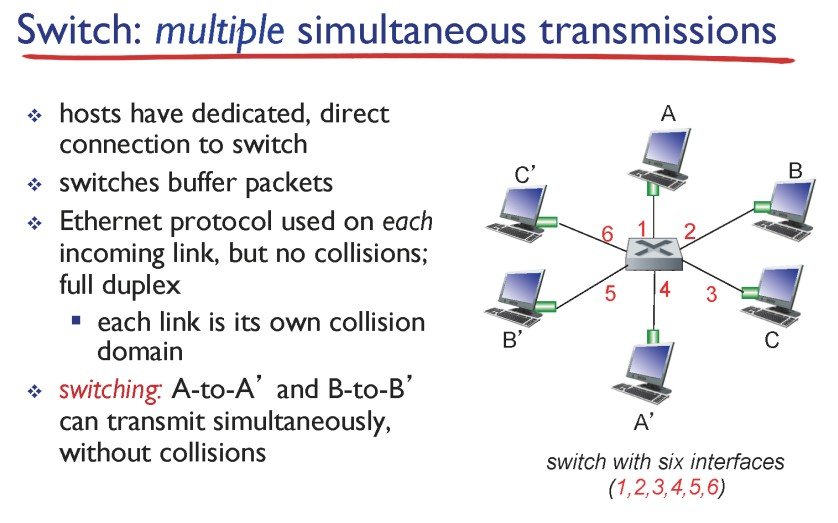

Switch: multiple simultaneous transmissions

호스트들은 스위치와 직접적으로 연결되어있다.

또한 스위치 안에는 스위치 테이블이 존재하며, 어떤 MAC 주소를 가진 인터페이스가 어떤 포트에 붙어있는지 적혀있다. 따라서 이를 참조해서 알맞은 경로로 보낼 수 있다.

이때 테이블은 Switch의 Self-learning을 통해서 생성된다.

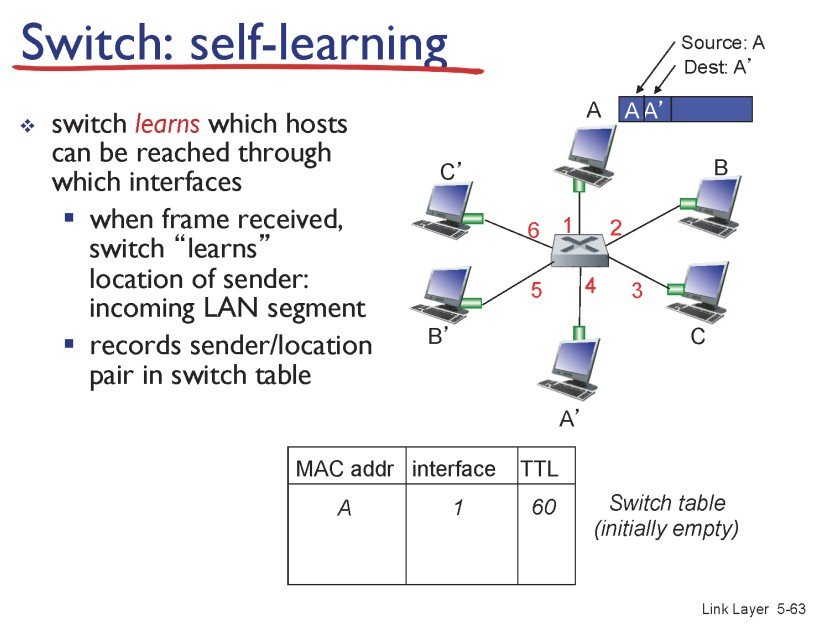

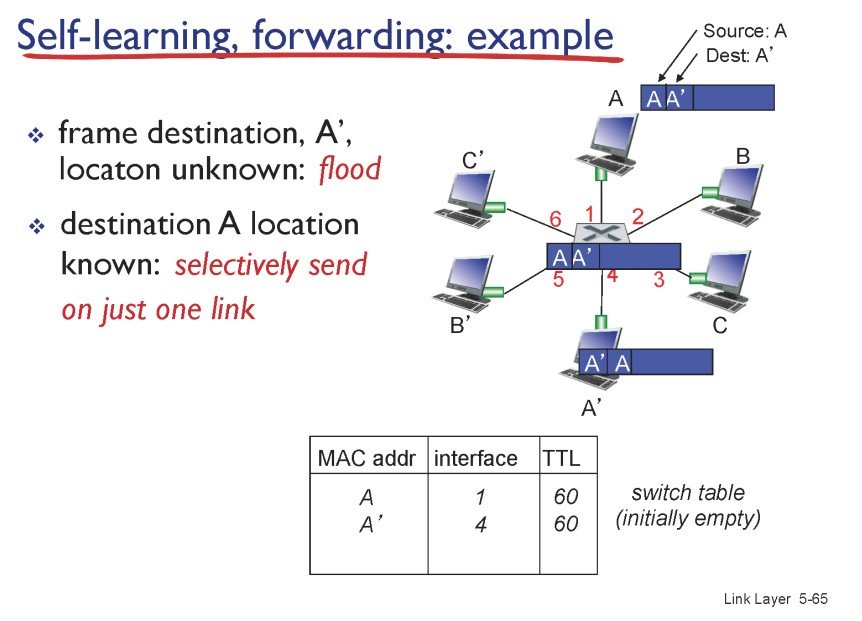

Switch: self-learning

Self-learning이란 Switch 내부에 프레임이 들어오면, 그 링크 번호와 프레임의 MAC 주소를 스위치 테이블에 기록하면서 경로를 찾는 방식이다.

호스트 A에서 호스트 A'로 프레임을 보낸다고 가정해보자.

- A는 A'에게 프레임을 보내야하지만 현재 A'가 어디에 있는지 모른다.

- A는 A'에게 프레임을 보내기위해 스위치로 보내면, 스위치는 스위치 테이블을 업데이트한다. (self-learning)

- 스위치는 A의 MAC 주소는 1번 포트에 연결되어있음을 알게 되고, 이를 스위치 테이블에 반영한다. (생명은 60초)

- 스위치는 스위치 테이블을 살펴본다.

- 스위치 테이블에서 목적지를 찾으면, 해당 인터페이스로 내보낸다.

- 테이블에 목적지 정보가 없으면, Flooding을 진행한다. 즉, 다른 모든 호스트들에게 정보를 보낸다.

- A'는 Flooding된 정보를 보고 자기 자신의 포트 넘버를 응답으로 알려준다.

- 스위치는 A'의 포트 넘버가 4번이라는 것을 알게되고 이를 스위치 테이블에 반영하여 업데이트한다.

이처럼 스위치가 경로를 스스로 탐색해서 결정하는 과정을 self-learning이라고 한다.

Routing vs Switch's Self-Learning

스스로 각자의 링크를 통해 목적지의 interfaces를 체크해두지만, 체크해두는 방법이 다르다.

스위치는 Self-learning 즉, 자신에게 들어온 data를 기반으로 각 인터페이스와 연결된 목적지들을 알 수 있는 반면, 라우터는 Routing algorithm을 통해 주어진 Table을 기반으로 목적지를 확인한다.

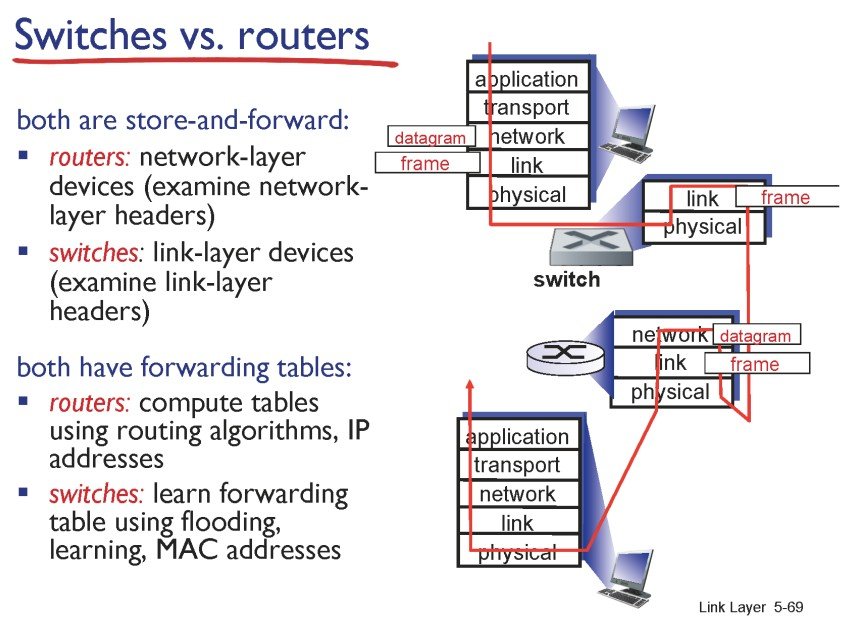

Switch vs Router

스위칭은 동일 네트워크 안에서의 MAC 주소 기반으로 통신하며 별도의 IP가 필요하지 않다.

라우팅은 서로 다른 네트워크 간 IP 주소 기반으로 다른 네트워크간의 연결을 통해서 목적지를 찾는 통신기법이다.

스위치와 라우터는 모두 저장 및 전달의 방식을 따른다.

- 라우터는 네트워크 계층의 장비이다.

- 스위치는 데이터링크 계층의 장비이다.

스위치와 라우터는 모두 포워딩 테이블을 갖고 있다.

- 라우터는 라우팅 알고리즘과 IP 주소를 토대로 테이블을 생성한다.

- 스위치는 Flooding, self-learning, MAC 주소를 토대로 포워딩 테이블을 학습 (learn)한다.