수식을 직관적으로 이해해보겠습니다:

-

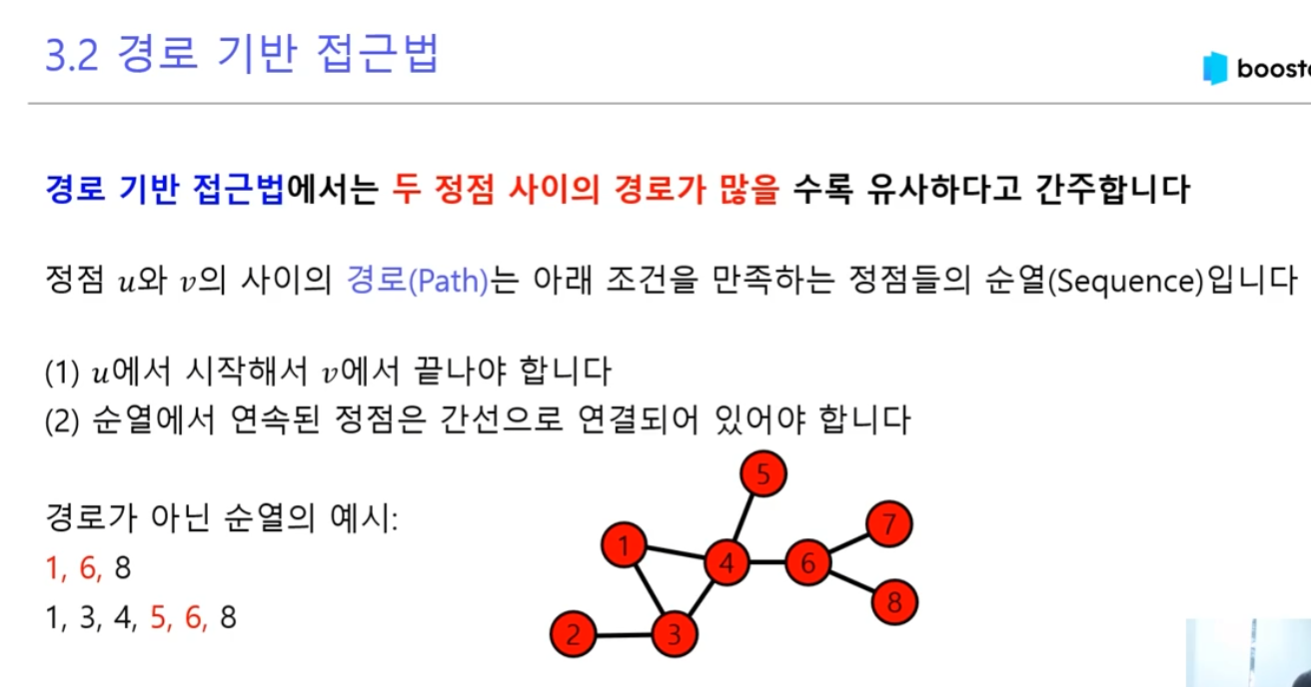

기본 개념 설명:

- 두 정점(u,v) 사이의 경로 중 거리가 k인 것을 A^k_{u,v}로 표현합니다

- 예를 들어, A가 다음과 같은 소셜 네트워크를 나타낸다고 가정해봅시다:

- 철수(1) - 영희(2) - 민수(3) - 지영(4)

-

실제 예시로 이해하기:

-

A^1 (거리가 1인 직접 연결):

- 철수-영희: A^1_{1,2} = 1

- 영희-민수: A^1_{2,3} = 1

- 민수-지영: A^1_{3,4} = 1

- 직접 연결되지 않은 경우: A^1_{1,3} = 0

-

A^2 (거리가 2인 연결):

- 철수-민수: A^2_{1,3} = 1 (철수→영희→민수)

- 영희-지영: A^2_{2,4} = 1 (영희→민수→지영)

-

-

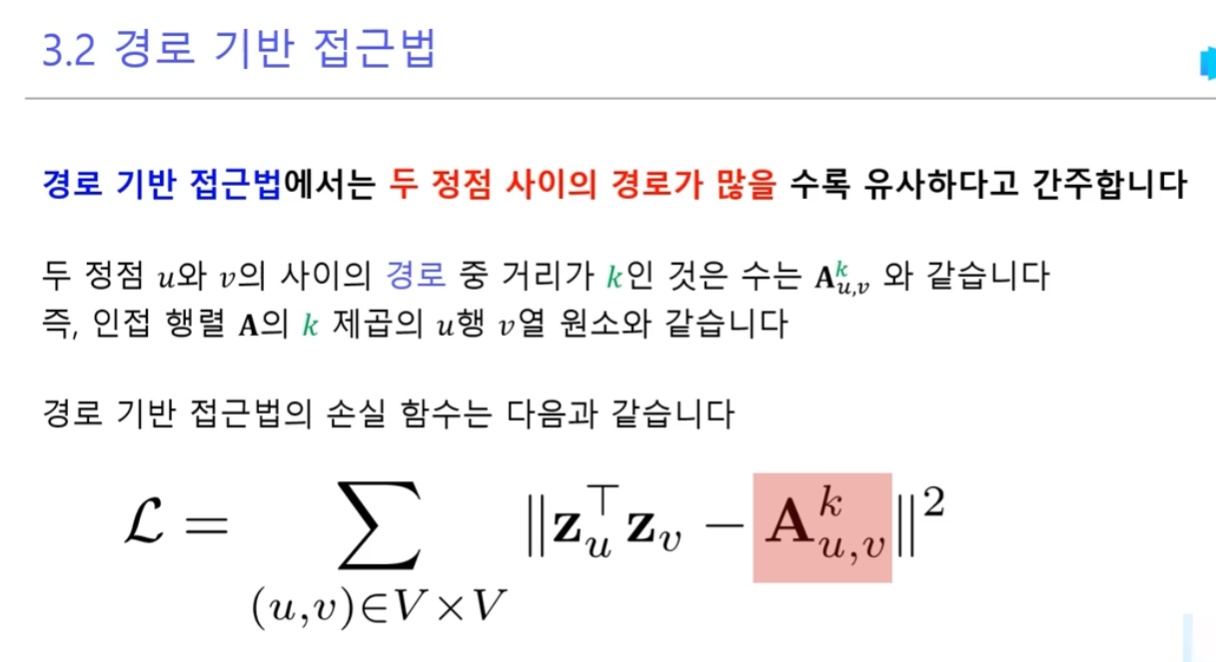

수식 해석:

L = Σ ||z_u^T z_v - A^k_{u,v}||^2

(u,v)∈V×V이 수식은:

- z_u^T z_v: 두 노드 사이의 임베딩 유사도

- A^k_{u,v}: 실제 k-거리 관계

- 이 둘의 차이를 최소화하려는 것이 목적

- 직관적 이해:

예를 들어 철수와 영희가 친구라면:

- z철수^T z영희 ≈ 1 이 되도록

- z철수^T z민수 ≈ 0 이 되도록 학습

- 학습의 결과:

- k=1인 직접 연결된 노드들은 임베딩 공간에서 가깝게 위치

- k=2인 간접 연결된 노드들은 적당한 거리를 유지

- 연결되지 않은 노드들은 멀리 위치

이러한 방식으로 그래프의 구조적 특성을 보존하면서 각 노드의 임베딩을 학습하게 됩니다.

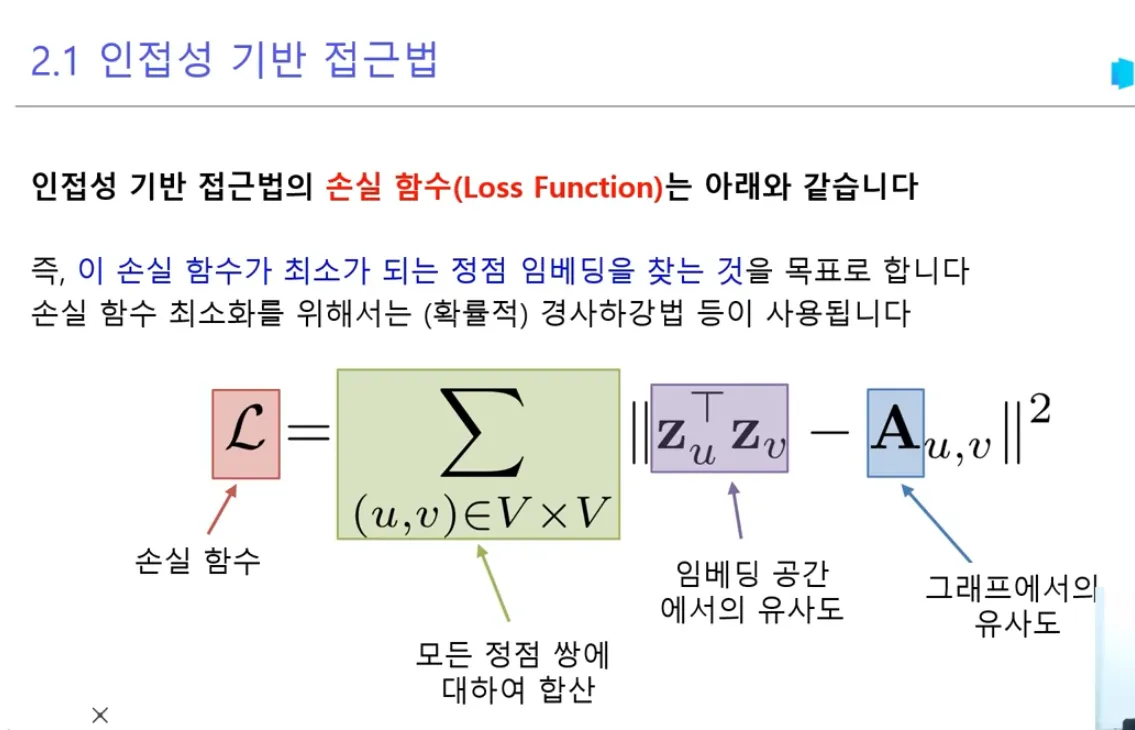

인접성 기반 접근법과의 차이

- 기본 구조는 동일:

L = Σ ||z_u^T z_v - A_{u,v}||^2

(u,v)∈V×V- 핵심적인 차이점:

-

인접성 기반(2.1)에서는 A_{u,v}가 직접 연결 여부만 표현

- A_{u,v} = 1: 직접 연결된 노드

- A_{u,v} = 0: 직접 연결되지 않은 노드

-

경로 기반(3.2)에서는 A^k_{u,v}가 k-거리 관계를 표현

- A^k_{u,v} = 1: k단계 거리로 연결된 노드

- A^k_{u,v} = 0: k단계 거리로 연결되지 않은 노드

- 실제 예시로 비교:

소셜 네트워크에서 철수-영희-민수가 있다고 할 때:

인접성 기반:

- 철수-영희: A_{1,2} = 1 (직접 연결)

- 철수-민수: A_{1,3} = 0 (직접 연결 아님)

경로 기반:

- 철수-영희: A^1_{1,2} = 1 (1단계 거리)

- 철수-민수: A^2_{1,3} = 1 (2단계 거리)

- 임베딩 학습의 차이:

인접성 기반:

- 직접 연결된 노드들만 가깝게 위치

- 나머지는 모두 멀리 위치하도록 학습

경로 기반:

- k에 따라 다양한 거리 관계 반영

- 경로 길이에 따른 단계적 거리 유지

- 장단점 비교:

인접성 기반:

- 장점: 단순하고 계산이 빠름

- 단점: 간접적 관계 정보 손실

경로 기반:

- 장점: 더 풍부한 구조적 정보 포착

- 단점: 계산 비용이 더 큼

결론적으로, 경로 기반 접근법은 인접성 기반보다 더 복잡한 네트워크 구조를 포착할 수 있지만, 그만큼 계산 비용이 더 큽니다. 어떤 방법을 선택할지는 응용 분야와 요구사항에 따라 달라질 수 있습니다.

경로 기반 접근법에서의 인접행렬 사용

경로 기반 접근법에서도 인접행렬을 사용합니다. 다만 거리 k에 따른 인접행렬을 만든다는 점이 다릅니다.

동일한 친구 관계 예시로 설명하겠습니다:

철수(1) - 영희(2) - 민수(3) - 지영(4)

- 거리별 인접행렬 생성:

A¹ (1단계 거리):

A¹ = [

[0, 1, 0, 0], # 철수의 직접 친구: 영희

[1, 0, 1, 0], # 영희의 직접 친구: 철수, 민수

[0, 1, 0, 1], # 민수의 직접 친구: 영희, 지영

[0, 0, 1, 0] # 지영의 직접 친구: 민수

]A² (2단계 거리):

A² = [

[0, 0, 1, 0], # 철수의 2단계 친구: 민수

[0, 0, 0, 1], # 영희의 2단계 친구: 지영

[1, 0, 0, 0], # 민수의 2단계 친구: 철수

[0, 1, 0, 0] # 지영의 2단계 친구: 영희

]A³ (3단계 거리):

A³ = [

[0, 0, 0, 1], # 철수의 3단계 친구: 지영

[0, 0, 0, 0], # 영희의 3단계 친구: 없음

[0, 0, 0, 0], # 민수의 3단계 친구: 없음

[1, 0, 0, 0] # 지영의 3단계 친구: 철수

]- 임베딩 학습 과정:

각 학생을 2차원 공간에 표현하되, 거리를 고려합니다:

z_철수 = [0.8, 0.2]

z_영희 = [0.7, 0.3]

z_민수 = [0.5, 0.5]

z_지영 = [0.3, 0.7]- 손실 함수 계산 예시:

철수-민수 관계(k=2)에 대해:

L_{철수,민수} = ||z_철수^T z_민수 - A²_{1,3}||^2

= ||(0.8×0.5 + 0.2×0.5) - 1||^2

= ||0.5 - 1||^2

= 0.25- 특징:

-

k=1: 직접 연결된 친구들 (실선)

- 철수-영희

- 영희-민수

- 민수-지영

-

k=2: 친구의 친구 (점선)

- 철수-민수

- 영희-지영

-

k=3: 친구의 친구의 친구

- 철수-지영

- 장점:

- 다양한 거리의 관계 포착 가능

- 네트워크의 전역적 구조 반영

- 간접적 관계도 고려

- 한계:

- 계산 복잡도 증가

- k값 선택의 어려움

- 메모리 사용량 증가

이처럼 경로 기반 접근법은 단순히 직접 연결된 관계뿐만 아니라, k단계 떨어진 관계까지 고려하여 더 풍부한 네트워크 구조를 임베딩에 반영할 수 있습니다.