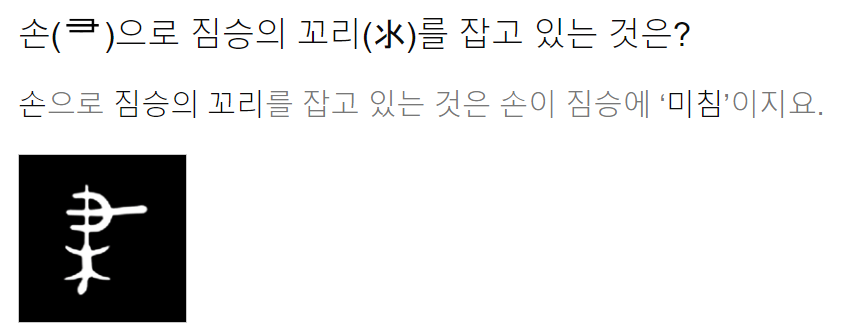

9.16.월.(81일차)

-

부칠/줄 부(付) : 亻: 사람 인 寸: 모양

사람(亻)이 손(寸)에 든 무엇(')을 건네는 것은?

사람이 손에 든 무엇을 남에게 건네는 것은 ‘줌’이지요.

예시 : 급부(給付: 줌), 교부(交付), 배부(配付) -

걱정/근심할 우(憂) :

머리 혈 + 덮다 멱 + 마음 심 + 천천히 걷다 쇠

마음에 근심이 싸여 머리와 발걸음이 무거운 모습을 형상화

예시 : 우려(憂慮: 근심하거나 걱정함), 우환(憂患), 우수(憂愁) -

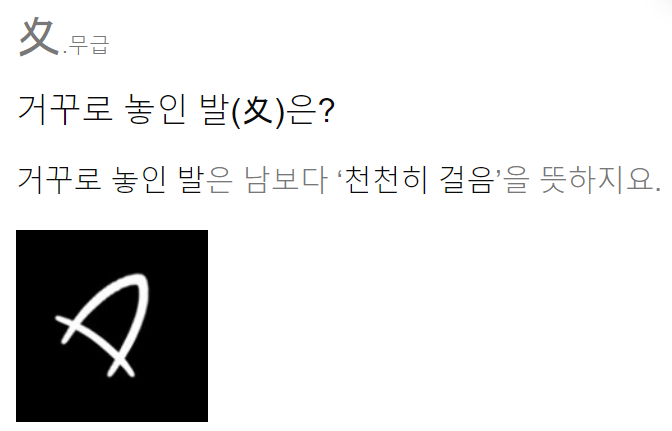

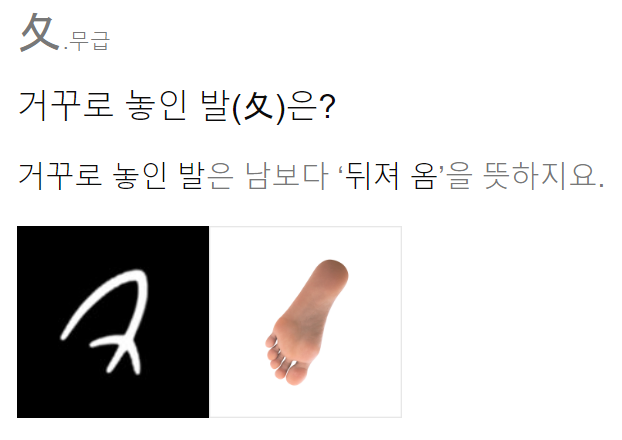

천천히 걸을 쇠/뒤져올 치(夂) :

🦶🚶♂️🚶♀️ ‘夂’와 ‘夊’는 다른 글자에서 ‘발’을 뜻하기도 하고, 발로 하는 것인 ‘옴’이나 ‘감’을 뜻하기도 합니다.

📌 ‘夂’와 ‘夊’는 다른 글자에서 구분 없이 쓰이기도 합니다.

-

뛰어날 우(優) : 亻: 사람 인 憂: 근심 우

사람(亻)이 근심(憂)을 해서 이루는 것은?

사람이 근심을 통해서 이루는 것은 ‘뛰어남’이지요.

OR 근심 걱정한 상황이더라도, 내 곁에 힘이 되어주는 사람이 옆에 있다면 뛰어나거나 넉넉해질 수 있음을 의미한다.

예시 : 우수(優秀: 뛰어나고 빼어남), 우위(優位), 우월(優越) -

고를 조(調) : 言: 말씀(말) 언 周: 두루(두를) 주

말(言)을 둘러서(周) 하는 것은?

말을 둘러서 하는 것은 말마디의 수위를 ‘고름’이지요.

예시 : 조절(調節: 마디를 고름/ 적당하게 맞춤), 조정(調整), 조화(調和) -

두루/둘레/두를 주(周) : 冂: 모양 土: 흙(땅) 토 ㅁ: 모양

둘레(冂)가 땅(土)의 구역(ㅁ)을 두른 모양은?

둘레가 땅의 구역을 두른 모양은 ‘두루’이지요.

예시 : 주위(周圍: 둘레), 주변(周邊)

-

무리 유(類) : 米: 쌀 미 犬: 개 견 頁: 머리 혈

쌀(米)밥에 개(犬)가 머리(頁)를 대게 하는 대상은?

쌀밥에 개가 머리를 대게 하는 대상은 같은 ‘무리’이지요.

개나 식물과 같이 종을 이르는 말임. -

자리 석(席, せき) : 庶 : 여러 서 巾: 수건(천) 건

여럿(庶)이 앉는 천(巾)은?

여럿이 함께 앉는 천은 ‘자리’이지요.

예시 : 좌석(座席: 앉는 자리), 방석(方席), 객석(客席)

👨👧👦👩👩👦 ‘席’은 여럿이 함께 앉는 천인 ‘돗자리(席子)’를 나타낸 글자입니다. -

옷 길 원(袁) : 土: 흙 토 ㅁ: 모양 衣 : 衣(옷 의)의 이형

흙(土)과 돌멩이(ㅁ)가 옷(衣)에 끌리는 것은?

흙과 돌멩이가 옷에 끌리는 것은 옷이 ‘긺’이지요. -

멀 원(遠, とおい) : 遠.6급 袁: 길 원 辶: 갈 착

길게(袁) 가는(辶) 것은?

길게 가는 것은 거리가 ‘멂’이지요.

예시 : 원격(遠隔: 거리가 멀리 떨어져 있음), 원정(遠征), 원거리(遠距離) -

동산 원(園) : 口: 모양 袁: 길 원

울타리(口)를 길게(袁) 친 곳은?

울타리를 길게 둘러친 곳은 ‘동산’이지요.

예시 : 화원(花園), 농원(農園), 과수원(果樹園) -

원숭이 원(猿) : 뜻을 나타내는 犬(개 견)과 소리를 나타내는 袁(성 원)이 합쳐진 형성자이다.

예시 : 견원지간(犬猿之間), 유인원(類人猿) -

쉬울 이, 바꿀 역(易, やすい) : 日: 날(해) 일 勿: 모양

햇(日)볕(勿)이 하는 것은?

햇볕이 하는 것은 빛 줄기를 ‘쉽게’ ‘바꿈’이지요.

다양한 설이 존재함 - 도마뱀처럼 색을 쉽게 바꿈, 그릇에 있는 물을 다른 그릇에 붓는 모양, 달빛의 상형 등

예시 : 용이(容易: 쉬움), 교역(交易), 무역(貿易)

- 온전할 전(全, 음독 : ぜん, 훈독 : すべて(전부), まったく(전혀, 완전히)) : 入: 들 입 王: 구슬(옥) 옥

들이는(入) 옥(王)의 상태는?

집 안에 들이는 옥의 상태는 깨지거나 부서지지 않고 ‘온전함’이지요.

예시 : 온전(穩全: 본바탕 그대로 고스란함), 완전(完全), 전체(全體)

9.17.화.(82일차)

-

고요할 정(靜, 신자체 : 静, 음독 : せい, 훈독 : しずかだ) :

靑: 푸를 청 爭: 다툴 쟁

푸른(靑) 분위기를 다투듯(爭) 유지하면?

‘푸른’ 즉 ‘차갑게 가라앉은’ 분위기를 서로 다투듯 유지하면 ‘고요함’이지요.

예시 : 정숙(靜肅: 고요하고 엄숙함), 평정(平靜), 안정(安靜) -

정할 정(精 신자체 : 精, 음독 : せい) : 米: 쌀 미 靑: 푸를 청

쌀(米)을 푸른(靑)빛을 띠게 찧은 모양은?

쌀을 푸른빛을 띠게 찧은 모양은 ‘정함’이지요.

예시 : 정함(精함: 거칠지 않고 매우 고움), 정미(精米), 정제(精製) -

뜻/재미 취(趣) : 走: 달릴 주 取: 가질 취

달려가(走) 취하는(取) 것은?

빨리 하고 싶어서, 달려가 취하는 것은 ‘취미’이지요.

🏃♀️🏃♂️ ‘趣’는 취미는 자기가 뜻을 둔 것이라 하여, ‘뜻 취’라고도 합니다.

예시 : 취미(趣味: 재미에 뜻을 두고 하는 일), 취향(趣向), 취지(趣旨) -

더울 열(熱, 훈독 : あつい) : 埶: 심을 예 灬: 불 화

심어진(埶) 불(灬)이 내는 것은?

언덕에 심어진 불인 마그마가 내는 것은 ‘더움’이지요.

예시 : 열(熱: 더운 기운), 열기(熱氣), 고열(高熱) -

심을 예(埶) : 坴: 언덕 륙 丸: 둥글(알) 환

언덕(坴)에 알(丸)을 묻는 것은?

언덕에 알을 묻는 것은 씨앗을 ‘심음’이지요. -

뭍 륙(陸) : 阝: 언덕 부 坴: 언덕 륙

언덕(阝)과 언덕(坴)으로 된 곳은?

바다에서 봤을 때, 언덕과 언덕으로 된 곳은 ‘뭍’이지요.

예시 : 육지(陸地: 뭍), 대륙(大陸), 내륙(內陸) -

더울 서(暑, 훈독 : あつい) : 해(日)가 사람(者) 위에 있으면?

해가 사람 위에 있으면 ‘더움’이지요.

예시 : 혹서(酷暑: 심하게 더움 *酷·2급·심할 혹), 피서(避暑) -

두터울 후(厚, 훈독 : あつい) : 厂: 기슭(벼랑) 엄 曰: 가로(말할) 왈 子: 아들(아이) 자

벼랑(厂) 아래에서 말하는(曰) 아이(子)에게는?

벼랑 아래에서, 낙상한 자기를 도와달라 말하는 아이에게는 인심이 ‘두터움’이지요.

예시 : 후함(厚함: 인심 따위가 두터움), 후대(厚待), 온후(溫厚)

- 처음 초(初, 음독 : しょ, 훈독 : はつ, はじめ) : 衤: 옷 의 刀: 칼 도

옷(衤)감을 칼(刀)로 베는 것은?

옷감을 칼로 베는 것은 옷 만드는 과정의 ‘처음’이지요.

예시 : 초기(初期: 처음 시기), 시초(始初), 최초(最初)

-

가까울 근(近) : 斤: 근(도끼) 근 辶: 갈 착

도끼(斤)질 하려고 가는(辶) 곳은?

도끼질 하려고 가는 곳은 도끼질 할 대상이 있는 곳과 ‘가까움’이지요.

-

바 소(所, 음독 : しょ, 훈독 : ところ) : 戶: 집 호 斤: 근(도끼) 근

집(戶)에서 도끼(斤)를 두는 곳은?

‘所’는 집에서 도끼를 두는 곳인 일정한 ‘장소’를 나타낸 글자였으나, 후에 ‘바(일 또는 방법)’로 뜻이 바뀌었답니다.

예시 : 장소(場所: 무엇이 있거나 어떤 일이 일어난 곳), 처소(處所), 업소(業所) -

지날/글 경(經, 신자체: 経) : 糸: 실 사 巠: 베틀 경

실(糸)인데 베틀(巠)에 걸려 있는 것은?

실인데 베틀에 걸려 있는 것은 ‘날’이지요.

예시 : 경사(經絲: 날실), 경과(經過), 경로(徑路)

🧶⛓ 날: 날실(피륙을 짤 때 세로로 놓는 실)

- ‘經’은 날실 사이로 씨실이 하는 것인 지남을 뜻하여, ‘지날 경’이라고도 합니다.

9.18.수.(83일차)

-

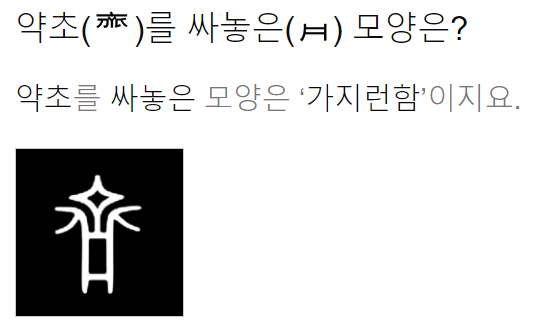

건널 제(濟, 신자체 : 済 ) : 氵: 물 수 齊: 가지런할(약초) 제

물(氵)에서 가지런한(齊) 징검다리를 밟는 것은?

물에서 보행자가 가지런한 징검다리를 밟는 것은 물을 ‘건넘’이지요.

예시 : 제주도(濟州道), 구제(救濟), 경제(經濟) -

가지런할 제(齊) :

설문해자는 이 글자를 조나 보리에서 이삭이 나오고 위의 높이가 평평하게 가지런히 있는 모양을 의미하고, 나란히 서서 놓인 벼 이삭 3개의 모양

예시 : 일제(一齊), 정제(整齊: 가지런함), 제창(齊唱) -

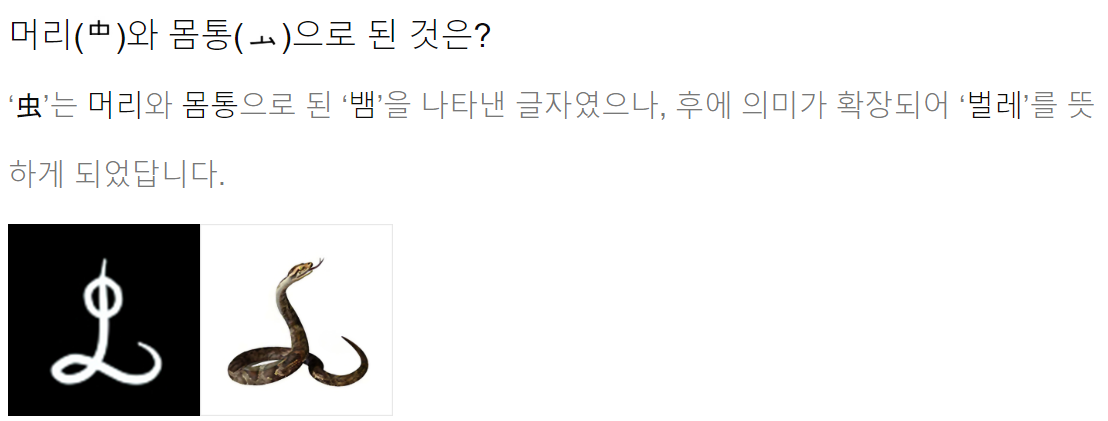

강할 강(强) : 弘: 클 홍 虫: 벌레 훼

큰(弘) 벌레(虫)는?

딱정벌레 같은 넓고 큰 벌레는 힘이 ‘강함’이지요.

예시 : 강함(強함: 힘 따위가 셈), 강력(強力), 막강(莫強) -

클/넓을 홍(弘) : 弓: 활 궁 厶: 사사로울(팔을 굽힌 모양) 사

활(弓)을 팔(厶)로 당긴 모양은?

활시위를 팔로 당긴 모양은 ‘큼’이지요.

예시 : 홍보(弘報), 홍익(弘益)

🏹 ‘弘’은 활시위를 팔로 당긴 모양은 넓다는 데서 ‘넓을 홍’이라고도 합니다. -

벌레 훼/벌레 충(虫) :

📍📌 한자에서 ‘虫’는 곤충류와 파충류를 통틀어 가리킨답니다.

- ‘虫’는 본래 ‘훼’로 발음하나, ‘蟲(벌레 충)’의 약자로 보아 ‘충’으로도 발음합니다.

-

옳을 의(義, 음독 : ぎ) : 羊(양 양)의 이형 我: 나 아

양(羊) 같은 이들을 내(我)가 지켜주는 것은?

양같이 선한 이들을 내가 지켜주는 것은 ‘옳음’이지요.

예시 : 정의(正義: 바르고 옳음), 의리(義理), 의무(義務) -

의논할 의(議, 음독 : ぎ) : 言: 말씀(말) 언 義: 옳을 의

말(言)로 무엇이 옳은(義)지를 논하는 것은?

말로 어떤 일에 대하여 무엇이 옳은지를 논하는 것은 ‘의논함’이지요.

예시 : 의논(議論: 어떤 일에 대하여 서로 의견을 주고받음), 회의(會議), 토의(討議) -

거동 의(儀, 음독 : ぎ) : 亻: 사람 인 義: 옳을 의

사람(亻)이 옳게(義) 행해야 하는 것은?

사람이 옳게 행해야 하는 것은 ‘거동(擧動)’이지요.

에시 : 예의(禮儀: 예로써 나타내는 몸가짐(거동)), 의식(儀式), 의전(儀典)

🙆♂️🙆♀️ 거동(擧動): 1. 몸을 움직임 2. 몸가짐 -

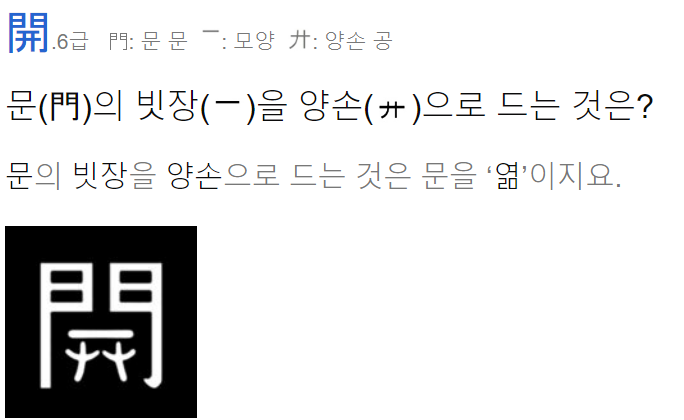

열 개(開) :

예시 : 개방(開放: 열어놓음), 개관(開館), 개장(開場) -

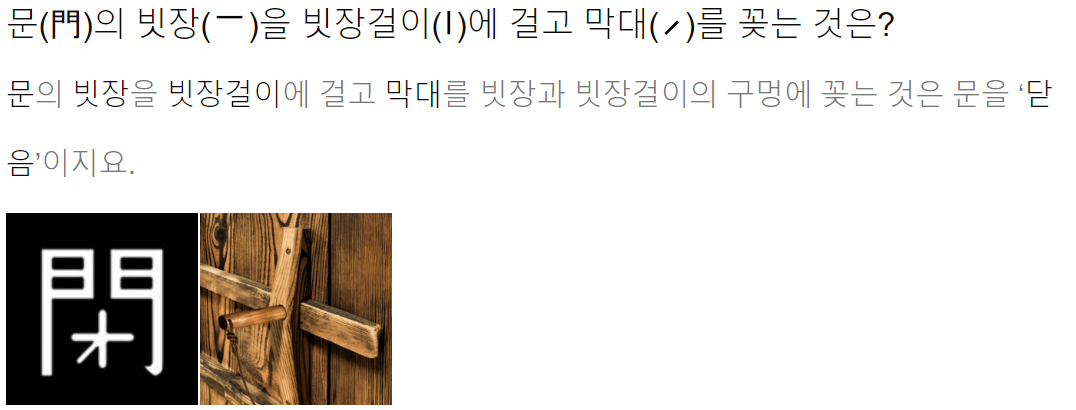

닫을 폐(閉) : 門: 문 문 才: 모양

예시 : 폐쇄(閉鎖: 닫아걺), 폐관(閉館), 폐장(閉場) -

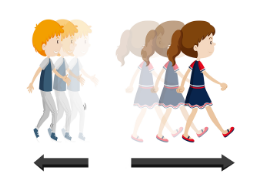

뒤 후(後) : 彳: 조금 걸을 척 幺: 작을 요 夂: 천천히 걸을(발) 쇠

작게(幺) 발(夂)로 걸어서(彳) 가는 곳은?

‘작게’ 즉 ‘조금씩 조금씩’ 발로 걸어서 가는 곳은 ‘뒤’이지요.

예시 : 후방(後方: 뒤쪽), 후면(後面), 후진(後進) -

내릴 강/항복할 항(降) : 阝: 언덕 부 夅: 모양

언덕(阝)에서 아래로 양발(夅)을 내딛는 것은?

언덕에서 아래로 양발을 내딛는 것은 언덕에서 ‘내림’이지요.

언덕에서 아래로 양발을 내딛는 것은 진지에서 내려과 적에게 '항복함'이지요.

예시 : 하강(下降: 아래로 내려옴), 강등(降等), 강판(降板), 항복(降伏: 싸움에 진 것을 인정하고 적에게 굴복함), 투항(投降)

9.19.목.(84일차)

-

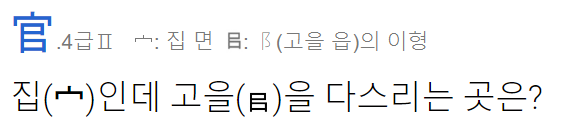

벼슬 관(官, 음독 : かん) :

‘官’은 집인데 고을을 다스리는 곳인 ‘관청’을 나타낸 글자였으나, 후에 의미가 확장되어 ‘벼슬’을 뜻하게 되었답니다.

예시 : 경찰관(케이칸), 관청(官廳: 벼슬아치들이 일하는 곳), 관리(官吏) -

집 관(館, 음독 : かん) : 食: 밥 식 官: 벼슬(관청) 관

밥(食)을 제공하는 관청(官)은?

‘館’은 타지에서 온 벼슬아치에게 밥이나 잠자리를 제공하는 관청인 ‘객관’(客館)을 나타낸 글자였으나, 후에 의미가 확장되어 ‘집’을 뜻하게 되었답니다.

예시 : 여관(료칸), 도서관(토쇼칸), 객관(客館: 손님을 묵게 하려고 지은 집), 여관(旅館), 공관(公館)

-

대롱 관(管, 음독 : かん) :竹: 대 죽 官: 벼슬(관청) 관

대(竹)인데 관청(官)의 벼슬아치가 부는 것은?

대나무인데 관청의 벼슬아치가 사람들을 관리할 때 부는 것은 ‘대롱’ 피리이지요.

예시 : 혈관(켓칸), 관악기(管樂器: 대롱 모양의 긴 통으로 된 악기), 관리(管理), 주관(主管) -

들/교외 교(郊, 음독 : こう) : 交: 사귈(교차할) 교 阝: 고을 읍

고을(阝)과 교차하여(交) 있는 곳은?

고을과 교차하여 있는 곳은 ‘교외’이지요.

예시 : 교외(코우가이), 근교(킨코우), 교외(郊外: 고을의 바깥 지역), 근교(近郊)

-

학교 교(校, 음독 : こう) : 木: 나무 목 交: 사귈(교차할) 교

나무(木) 교차하는(交) 법을 배우는 곳은?

나무로 만든 산가지를 교차하는 법을 배우는 곳은 ‘학교’이지요.

예시 : 학교(갓코우), 교장(코우쵸우) -

길쌈할 적(績, 음독 : せき) : 糸: 실 사 責: 꾸짖을(책임) 책

실(糸)을 맡아 책임(責)지고 하는 것은?

배정된 실을 맡아 책임지고 하는 것은 ‘길쌈’이지요.

🧶⛓🧵 길쌈: 실을 내어 옷감을 짜는 모든 일을 통틀어 이르는 말.

예시 : 공적(코우세키), 성적(세이세키), 실적(지츠세키), 업적(교우세키) -

쌓을 적(積, 음독 : せき, 훈독 : つむ - 쌓다, つもる - 쌓이다) : 禾: 벼 화 責: 꾸짖을(책임) 책

벼(禾)를 맡아 책임(責)지고 하는 것은?

배정된 구역의 벼를 맡아 책임지고 하는 것은 벼를 베어 ‘쌓음’이지요.

예시 : 면적(멘세키), 용적(요우세키), 축적(蓄積: 쌓음), 누적(累積), 적립(積立) -

꾸짖을/책임 책(責) : 主: 주인 주 貝: 조개(돈) 패

주인(主)이 돈(貝) 갚으라고 하는 것은?

주인이 돈을 갚으라고 하는 것은 채무자를 ‘꾸짖음’이지요.

예시 : 책망(責望: 잘못에 대해 꾸짖고 원망함), 책임(責任), 책무(責務)

- ‘責’은 주인(主)에게 돈(貝)을 갚아야 할 임무인 ‘책임’을 뜻하기도 합니다.

-

사이 간(間, 음독 : かん, けん, 훈독 : あいだ - 사이, 틈, 동안(독립적 사용), ま - 사이, 틈, 동안 - 동료(나카마), 곧,머지않아(마모나쿠), 주간(히루마)) : 門: 문 문 日: 날(해) 일

문(門)에서 햇빛(日)이 들어오는 곳은?

문에서 햇빛이 들어오는 곳은 문짝과 문짝의 ‘사이’이지요

예시 : 간접(칸세키), 중간(츄우오칸), 시간(지칸), 기간(키칸), 인간(닌겐), 세간(세칸) -

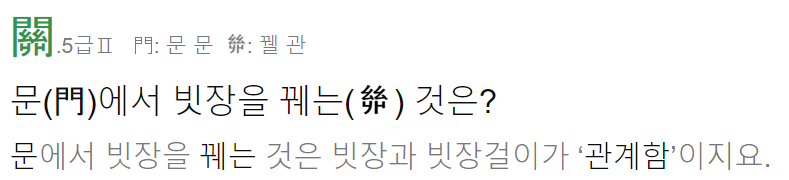

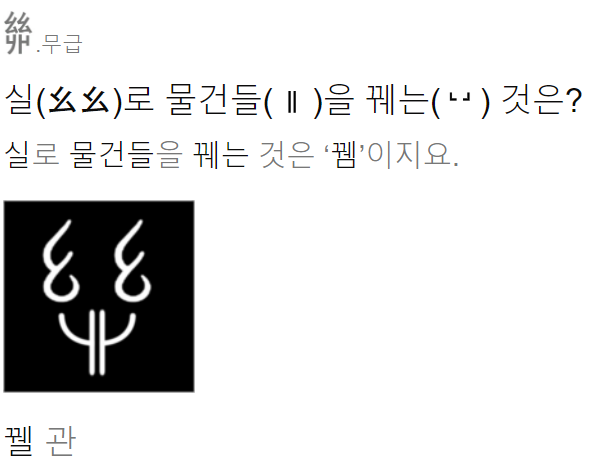

빗장/관계할 관(關, 신자체 : 関, 음독 : かん, 훈독 : かかわる - 연관되다) :

예시 : 관계(칸케이), 관심(칸신), 관련(칸렌) -

꿸 관 :

- 따뜻할 난(暖, 음독 : だん, 훈독 : あたたかい - 따뜻하다) : 日: 날(해) 일 爰: 당길 원

해(日)가 당겨지면(爰)?

해가 내 쪽으로 당겨지면 ‘따뜻함’이지요.

예시 : 난방(단보우), 온난(溫暖: 따뜻함), 난로(暖爐), 난방(暖房)

9.20.금.(85일차)

-

당길 원(爰) : 爫: 손톱(손) 조 ㅡ: 모양 友: 벗 우

손(爫)으로 높은 곳(ㅡ)에서 벗(友)에게 하는 것은?

손으로 높은 곳에서 벗에게 하는 것은 위로 ‘당김’이지요.

-

도울 원(援) : 扌: 손 수 爰: 당길 원

손(扌)으로 당기는(爰) 것은?

손으로 높은 곳에서 벗을 당기는 것은 ‘도움’이지요.

예시 : 지원(支援: 지지하여 도움), 구원(救援), 원조(援助)

-

밝을 명(明, 음독 : めい, 훈독 : あかるい - 밝다, 명랑하다, あける - 날이 새다, 밝아지다)

예시 : 설명(세츠메이), 증명(쇼우메이), 발명(하츠메이) -

쓸 고(苦, 음독 : く, 훈독 : にがい - 쓰다, にがて - 서툴다, 다루기 어렵고 싫은 상대, くるしい - 괴롭다, くるしいむ - 괴로워하다)

예시 : 고생(쿠로우), 불평, 고충(쿠죠우)

-

없을 무(無, 음독 : む, ぶ, 훈독 : ない - 없다, なくす - 없애다, 잃다) :

예시 : 무료(무료우), 무리(무리), 무시(무시), 무례(부레이), 무사(부지), 무난(부난) -

가늘 세(細, ほそい - 가늘다, 훈독 : 細かい : こまかい - 자세하다) : 糸: 실 사 田: 밭 전

실(糸)인데 밭(田)에 있는 것은?

실인데 뽕밭에 있는 것은 ‘가늚’이지요.

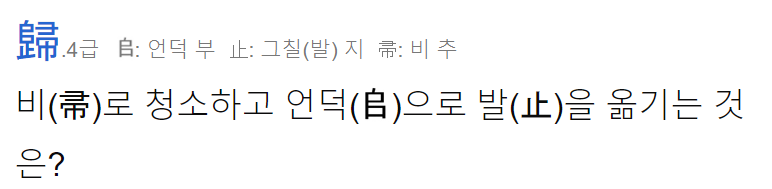

- 돌아갈 귀(歸, 신자체 : 帰, 음독 : き, 훈독 : かえす·かえる - 돌아가다, 돌아오다) :

비로 일터를 청소하고 집이 있는 언덕으로 발을 옮기는 것은 ‘돌아감’이지요.

- 학교를 마치고 집 가기 전 청소시간을 떠올려보자

예시 : 귀가(歸家: 집으로 돌아감), 귀환(歸還), 복귀(復歸)

-

불사를 소(燒, 신자체 : 焼, やく : 굽다) : 火: 불 화 堯: 높을 요

불(火)을 높이(堯) 타오르게 하는 것은?

불을 높이 타오르게 하는 것은 어떤 것을 ‘사름’이지요.

예시 : 연소(燃燒: 사름), 전소(全燒), 소각(燒却) -

높을 요(堯) : 土: 흙 토 土: 흙 토 土: 흙 토 兀: 우뚝할 올

많은 흙(垚)이 우뚝하게(兀) 쌓여 있는 모양은?

많은 흙이 우뚝하게 쌓여 있는 모양은 ‘높음’이지요.

🤴 ‘堯’는 중국 고대의 임금인 요임금의 이름자로 쓰여, ‘요임금 요’라고도 합니다. -

능할 능(能, 음독 : のう) : 머리(厶)와 몸통(月)과 다리()로 된 곰은?

‘能’은 머리와 몸통과 다리로 된 ‘곰’을 나타낸 글자였으나, 후에 곰은 재주에 능하다 하여 ‘능함’을 뜻하게 되었답니다.

예시 : 능함(能함: 재주나 기술 따위를 잘함), 능숙(能熟), 능통(能通) -

한정할 한(限, 음독 : げん) : 阝: 언덕 부 艮: 그칠 간

언덕(阝)에서 그치는(艮) 것은?

언덕에서 오르다 그치는 것은 ‘한함’이지요.

예시 : 한함(限함: 어떤 범위로 제한되거나 국한됨), 한정(限定), 한계(限界)

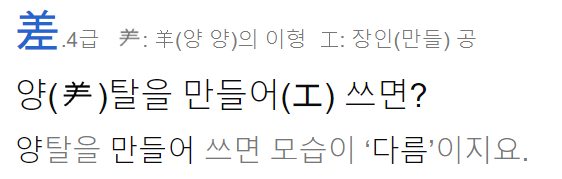

- 다를 차(差, 음독 : さ - 차/차이) :

예시 : 차이(差異: 다름), 차별(差別), 격차(隔差)

9.21.토.(86일차)

-

떨칠 진(振, 훈독 : ふる - 흔들다) : 扌: 손 수 辰: 별 진

손(扌)재주가 별(辰)처럼 빛나면?

손재주가 별처럼 빛나면 위세나 명성 따위를 ‘떨침’이지요.

예시 : 진흥(振興: 떨쳐 일으킴), 진작(振作), 부진(不振) -

얻을 득(得, 음독 : とく, 得意だ : とくいだ - 가장 잘하다) : 彳: 조금 걸을(걸을) 척 旦: 아침 단 寸: 마디(손) 촌

걸어(彳) 다니며 아침(旦)부터 손(寸)으로 하는 것은?

걸어 다니며 부지런히 아침부터 손으로 하는 것은 세상에 널린 재물을 ‘얻음’이지요.

- 아침에 일어난 새가 벌레를 먹음

예시 : 획득(獲得: 얻음), 취득(取得), 이득(利得)

-

이를 계(屆, 훈독 : とどく, とどける : 보내다) : 뜻을 나타내는 尸(주검 시)와 음을 나타내는 글자 凷(흙덩이 괴)가 합쳐진 형성자이다.

한국에서는 잘 안 쓰이는 반면에 일본과 중국에서는 자주 쓰이며, 凷를 由로 바꿔 届로 쓴다. 일본어의 届く(とどく)는 '닿다, 다다르다', 届ける(とどける)는 '닿게 하다, 신청하다'라는 뜻 -

피할 피(避, 음독 : ひ, 避難する : ひなんする : 피난하다) : 辟: 임금(가를) 벽 辶: 갈 착

갈라져(辟) 가는(辶) 것은?

상대와 갈라져 다른 데로 가는 것은 ‘피함’이지요.

예시 : 피함(避함: 어떤 일을 당하지 않으려고 몸을 옮김), 도피(逃避), 회피(回避) -

임금(가를) 벽 : 尸: 주검(몸) 시 ㅁ: 모양 辛: 매울(형벌칼) 신

몸(尸)에서 살점(ㅁ) 떨어지게 형벌칼(辛)로 하는 것은?

‘辟’은 몸에서 살점 떨어지게 형벌칼로 하는 것인 ‘가름’을 나타낸 글자였으나, 후에 그렇게 하도록 형벌을 내리는 이인 ‘임금’을 뜻하게 되었답니다. -

진찰할/볼 진(診, 診察 : しんさつ : 진찰하다) :

뜻을 나타내는 言(말씀 언)과 음을 나타내는 㐱(숱많고검을 진)이 합쳐진 형성자

예시 : 왕진(往診), 진단(診斷), 건강진단(健康診斷), 진단서(診斷書), 진료(診療), 진맥(診脈), 진찰(診察), 타진(打診), 확진(確診) -

살필 찰(察) : 宀: 집 면 祭: 제사 제

집(宀)에서 제사(祭) 지낼 때 하는 것은?

집에서 제사 지낼 때 하는 것은 제사상이 제대로 차려졌는지 ‘살핌’이지요.

예시 : 고찰(考察: 깊이 생각하여 살핌), 관찰(觀察), 통찰(洞察) -

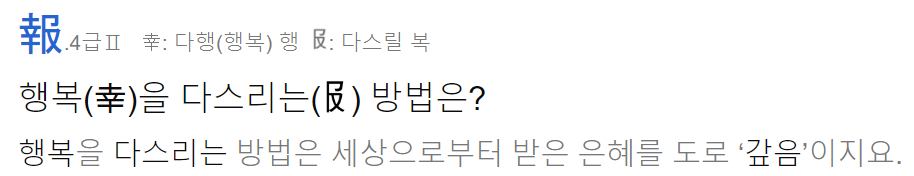

갚을/알릴 보(報) :

예시 : 보은(報恩: 은혜를 갚음), 보답(報答), 보복(報復) -

마실 흡(吸, すう - 들이마시다) : ㅁ: 입 구 及: 미칠(이를) 급

입(ㅁ)에 이르면(及) 하는 것은?

기체나 액체 따위가 입에 이르면 하는 것은 ‘마심’이지요.

예시 : 흡입(吸入: 들이마심), 흡수(吸收), 호흡(呼吸) -

쫓을 추(追, 追い越す : おいこす - 앞지르다/추월하다) : 阝(언덕 부)의 이형 辶: 갈 착

언덕(阝)으로 가는(辶) 것은?

언덕으로 가는 것은, 진지(陣地)로 도망가는 적군을 ‘쫓음’이지요.

예시 : 추격(追擊: 쫓으며 침), 추적(追跡), 추종(追從) -

넘을 월(越) : 走: 달릴 주 戉: 도끼 월

달리면서(走) 도끼(戉)를 휘두르는 것은?

달리면서 도끼를 휘두르는 것은 병사가 국경을 ‘넘음’이지요.

예시 : 월경(越境: 국경을 넘음), 초월(超越), 추월(追越) -

목마를 갈(渴, 훈독 : かわく - 마르다) : 氵: 물 수 曷: 어찌(빌) 갈

물(氵)을 빌게(曷) 하는 것은?

물을 빌어먹게 하는 것은 ‘목마름’이지요.

예시 : 갈증(渴症: 목마른 증세), 갈망(渴望), 갈구(渴求)

9.22.일.(87일차)

-

어찌(빌) 갈 : 曰: 가로(말할) 왈 匃: 빌 개

말(曰)로 비는(匃) 것은?

‘曷’은 말로 비는 것인 ‘빎’을 나타낸 글자였으나, 후에 ‘어찌’란 뜻으로 쓰이게 되었답니다. -

빌 개(匃) : 勹: 모양 ㄴ: 모양 人: 사람 인

허리 굽히고(勹) 무릎 꿇은(ㄴ) 사람(人)이 하는 것은?

허리 굽히고 무릎 꿇은 사람이 하는 것은 ‘빎(남에게 무엇을 공짜로 달라고 호소함)’이지요. -

짝 우(偶, 偶然 : ぐうぜん - 우연히) : 亻: 사람 인 禺: 원숭이 우

사람(亻)과 원숭이(禺)는?

사람과 원숭이는 수많은 동물들 중에서 한 ‘짝’이지요.

예시 : 배우자(配偶者), 우연(偶然), 우상(偶像)

🐒🦍 ‘偶’는 사람이 원숭이를 만나는 것인, ‘우연(뜻하지 않게 일어난 일)’을 뜻하기도 합니다.

- ‘偶’는 사람을 원숭이() 모양으로 만든 것인 ‘허수아비’를 뜻하기도 합니다.

-

뉘우칠 회(悔, 悔しい : くやしい - 분하다) : 忄: 마음 심 每: 매양(늘) 매

마음(忄)이 늘(每) 하는 것은?

마음이 어떤 일이 일어난 뒤에 늘 하는 것은 ‘뉘우침’이지요.

예시 : 후회(後悔: 어떤 일이 일어난 뒤에 잘못을 뉘우침), 회한(悔恨), 회개(悔改) -

재물 자(資, 음독 : し, しげん - 자원) : 次: 버금 차 貝: 조개(재물) 패

버금(次)으로 중요한 재물(貝)은?

사업할 때 사람 버금으로 중요한 재물은 ‘재물(財物)’이지요.

예시 : 자본(資本: 사업의 밑천이 되는 재물), 자금(資金), 투자(投資) -

근원 원(源) : 厂: 기슭(언덕) 엄 : 泉(샘 천)의 이형

언덕(厂)의 샘(泉)은?

‘原‘은 언덕의 샘인 ‘근원‘을 나타낸 글자인데, 후에 근원이 있는 곳인 ‘언덕‘도 뜻하게 되었답니다.

예시 : 근원(根源: 물이 시작되는 곳), 기원(基源), 원천(源泉) -

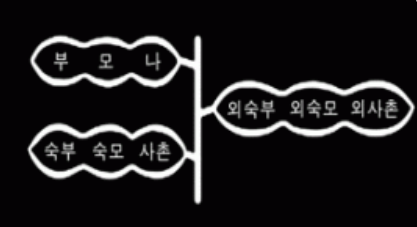

친척 척(戚, 親戚: しんせき - 친척) : 戊: 천간(무성할) 무 尗: 콩 숙

무성한(戊) 콩(尗) 같은 것은?

무성한 콩 같은 것은 ‘친척’이지요.

예시 : 친척(親戚: 친족과 외척을 아울러 이르는 말), 외척(外戚), 인척(姻戚) -

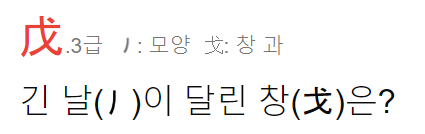

천간(무성할) 무 :

‘戊’는 긴 날이 달린 창은 날의 모양이 ‘무성함’을 나타낸 글자였으나, 후에 천간(天干: 갑을병정무기경신임계)에서 다섯째로 쓰여 다섯째 ‘천간(天干)’을 뜻하게 되었답니다.

-

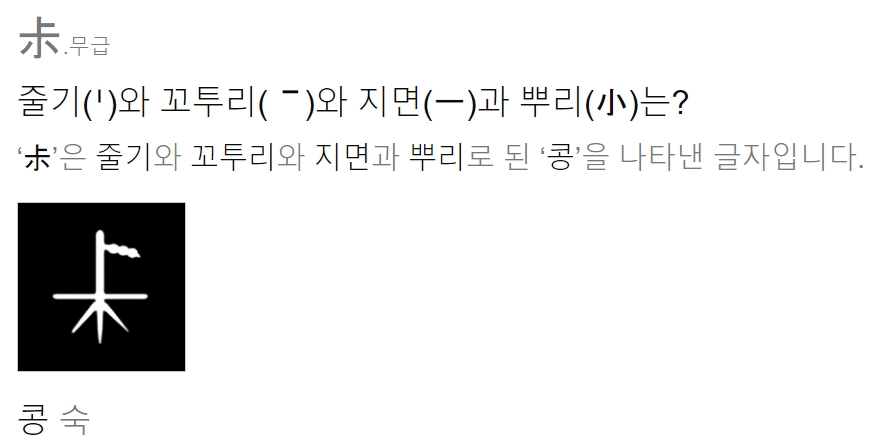

콩 숙(尗) :

-

미혹할 미(迷, 훈독 : 迷う : まよう - 망설이다) : 米: 쌀(팔방) 미 辶: 갈 착

팔방(米)으로 왔다 갔다(辶) 하는 것은?

팔방으로 왔다 갔다 하는 것은 ‘미혹함’이지요.

예시 : 미혹(迷惑: 정신이 헷갈려 갈팡질팡 헤맴), 미로(迷路), 미아(迷兒) -

자세할 상(詳, 훈독 : くわしい - 상세하다) : 言: 말씀(말) 언 羊: 양 양

말(言)을 양(羊)떼처럼 하는 것은?

말을 양떼처럼 길게 또는 줄줄이 하는 것은 ‘자세함(仔細함)’이지요.

예시 : 상술(詳述: 자세히 말함), 상세(詳細), 소상(昭詳)

- 가르킬/손가락 지(指, 指定の : していの - 지정된) : 扌: 손 수 旨: 맛 지

손(扌)에서 맛(旨)을 볼 때 쓰는 곳은?

손에서 음식의 맛을 볼 때 쓰는 곳은 음식을 찍는 부위인 ‘손가락’이지요.

👉☝👆 ‘指’는 손가락으로 대상을 가리킨다 하여, ‘가리킬 지’라고도 합니다.

9.23.월.(88일차)

-

살필 체(諦, 훈독 : 諦める : あきらめる - 단념하다) :

훈을 나타내는 言(말씀 언)과 음을 나타내는 帝(임금 제)가 합쳐진 형성자

임금이 하는 말은 나라를 살피기 위함. -

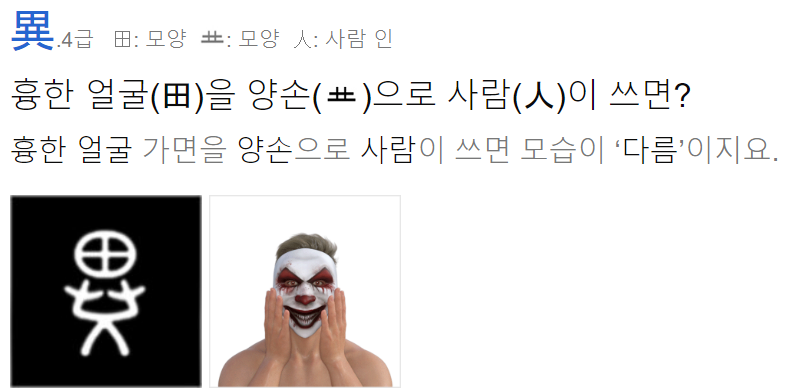

다를 이(異, 異常だ : いじょうだ - 이상하다, 정상이 아니다) :

예시 : 차이(差異: 다름), 괴이(怪異), 이상(異常) -

떳떳할/항상 상(常, 음독 : じょう, 훈독 : つね(평상, 평소)·とこ(영원)) : 尙: 오히려(높을) 상 巾: 수건(천) 건

높은(尙) 집처럼 생긴 천(巾)을 두르는 때는?

높은 집처럼 생긴 천인 치마를 두르는 때는 ‘항상’이지요.

예시 : 항상(恒常: 늘/ 언제나), 일상(日常), 평상시(平常時)

- 성할 성(盛, 훈독 : さかんだ - 왕성하다) : 成: 이룰 성 皿: 그릇 명

이룬(成) 음식을 그릇(皿)에 담은 모양은?

‘이룬’ 즉 ‘완성한’ 음식을 그릇에 가득 담은 모양은 ‘성함’이지요.

예시 : 성함(盛함: 기운이나 세력 따위가 크거나 많아짐), 성대(盛大), 풍성(豊盛)

-

가지런할 정(整, 음독 : せい, 整理 : 정리) : 束: 묶을 속 攵: 칠 복 正: 바를 정

묶고(束) 쳐서(攵) 바르게(正) 하면?

땔감 따위의 나무를 줄로 묶고 끝을 쳐서 바르게 하면 ‘가지런함’이지요.

예시 : 정리(整理: 흐트러진 것을 가지런하게 다스림), 정돈(整頓), 정렬(整列) -

남을/해칠/잔인할 잔(殘, 残り物 : のこりもの, 남은 물건) : 歹: 부서진 뼈(죽을) 알 戔: 쌓을 전

죽은(歹) 이에게 수거하여 쌓아(戔)놓는 창은?

죽은 이에게 수거하여 쌓아놓는 창은 전투에서 ‘남음’이지요.

예시 : 잔여(殘餘: 남은 것), 잔존(殘存), 잔재(殘在) -

붙을/더할 증(增, 신자체 : 増, 増減 : ぞうげん- 증감) : 土: 흙 토 曾: 일찍(거듭) 증

흙(土)을 거듭(曾) 쌓는 것은?

흙을 거듭 쌓는 것은 흙을 ‘더함’이지요.

예시 : 증가(增加: 더함), 증대(增大), 증축(增築) -

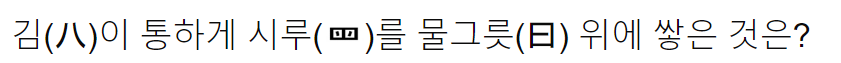

일찍(거듭) 증(曾) :

‘曾’은 김이 통하게 시루를 물그릇 위에 쌓은 것인 ‘거듭’을 나타낸 글자였으나, 후에 무엇이 거듭됨은 그 무엇이 일찍이 있었던 것이라는 데서, ‘일찍’을 뜻하게 되었답니다.

예시 : 증유(曾有: 일찍이 있었음), 미증유(未曾有), 증조부(曾祖父) -

실을 타(馱, 無駄 : むだ - 헛됨, 쓸데 없음) :

뜻을 나타내는 馬(말 마)와 소리를 나타내는 大(큰 대)가 합쳐진 형성자이다. ~ 말에다가는 큰 물건들을 실을 수 있음.

일본의 경우 大(큰 대)가 아닌 太(클 태)를 써서 오히려 획수가 하나 더 많은 駄를 쓴다. -

다음날 익(翌, 翌日 : よくじつ - 익일) : 뜻을 나타내는 羽(깃 우)와 음을 나타내는 立(설 립)이 합쳐진 형성자

-

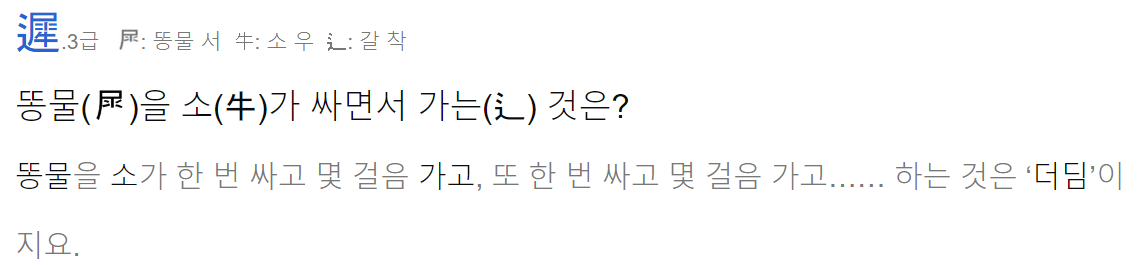

늦을 지, 더딜 지(遲, 신자체 : 遅い : おそい - 느리다) :

예시 : 지연(遲延: 더디게 끎), 지체(遲滯), 지각(遲刻) -

도울 조(助, 훈독 : たすける - 돕다, 살리다) :

且: 또(여럿) 차 力: 힘 력

여럿(且)이 힘(力)을 모으는 것은?

여러 사람이 힘을 모으는 것은 남을 ‘도움’이지요.

예시 : 조력(助力: 힘써 도움), 협조(協助), 원조(援助)

9.24.화.(89일차)

-

같을 약(若, 훈독 : 若い : わかい - 젊다, 어리다, 생긴지 얼마 안되다) : 艹: 풀 초 右: 오른 우

풀(艹)인데 오른(右)손으로 뽑는 것은?

풀인데 오른손으로 골라 뽑는 것은 종류가 ‘같음’이지요.

예시 : 만약(萬若: 만일 그와 같으면), 약간(若干), 명약관화(明若觀火) -

사이 뜰/막을 격(隔, 음독 : かく, かんかく 間隔 - 간격) : 阝: 언덕 부 鬲: 솥 력

언덕(阝) 모양으로 솥(鬲)에 있는 것은?

언덕 모양으로 솥의 다리(ㅅㅅ)에 있는 것은 ‘사이 뜸’이지요.

예시 : 간격(間隔: 사이 뜬 자리), 격차(隔差), 격리(隔離) -

재주 예(藝, 신자체 : 芸, げいじゅつ : 芸術 - 예술) : 艹: 풀 초 埶: 심을 예 云: 이를 운

풀(艹)을 심어진(埶) 씨앗이 틔우는 능력을 이르는(云) 말은?

‘풀’을, 즉 ‘싹’을 심어진 씨앗이 틔우는 능력을 이르는 말은 ‘재주’이지요.

예시 : 예술(藝術: 재주), 예능(藝能), 기예(技藝) -

이를 운(云) : 입술(二) 밖으로 김(厶)을 내는 것은?

‘云’은 하늘에 떠 있는 구름을 나타낸 글자였으나, 후에 ‘이름(말함)’을 뜻하게 되었답니다.

예시 : 운운(云云: 이러쿵저러쿵 이름) -

심을 예(埶) : 坴: 언덕 륙 丸: 둥글(알) 환

언덕(坴)에 알(丸)을 묻는 것은?

언덕에 알을 묻는 것은 씨앗을 ‘심음’이지요. -

둥글(알) 환(丸) : 九: 아홉(손) 구 丶: 모양

손(九)으로 둥글리는 알(丶)은?

손으로 둥글리는 알은 모양이 ‘둥긂’이지요.

예시 : 환약(丸藥: 둥근 약), 탄환(彈丸), 청심환(淸心丸) -

나아갈 취(就, 음독 : しゅう, しゅうしょく : 就職 - 취직) : 京: 서울 경 尤: 모양

서울(京)로 사람(尢)이 짐(丶) 싸들고 가는 것은?

서울로 사람이 짐 싸들고 가는 것은 일 따위를 하러 서울로 ‘나아감’이지요.

예시 : 취임(就任: 맡은 자리에 처음으로 나아감), 취직(就職), 취업(就業) -

갑자기/부딪칠 돌(突, 음독 : とつ, とつぜん : 突然 - 돌연) : 穴: 굴(구멍) 혈 犬: 개 견

굴(穴)에서 개(犬)가 튀어나오는 것은?

굴이나 구멍에서 개가 튀어나오는 것은 ‘갑자기’이지요.

예시 : 돌출(突出: 갑자기 나옴), 돌연(突然), 돌발(突發)

- 잠잠할/말없을 묵(默, 훈독 : だまる, だまって : 말하지 않고) : 黑: 검을 흑 犬: 개 견

검은(黑) 개(犬)의 특징은?

검은 개의 특징은 적에게 자신이 잘 보이지 않음을 알기에 ‘잠잠함(潛潛함)’이지요.

예시 : 묵묵(默默: 잠잠함), 침묵(沈默), 과묵(寡默)

-

건강할/굳셀 건(健, 음독 : けん, けんこう : 健康 - 건강) : 亻: 사람 인 建: 세울(설) 건

사람(亻)이 설(建) 수 있는 것은?

사람이 똑바로 설 수 있는 것은 ‘건강함’이지요.

예시 : 건강(健康: 몸에 탈이 없고 튼튼함), 건실(健實), 건전(健全) -

편안 강(康, 음독 : こう) : 广: 집 엄 隶: 미칠(잡을) 이

집(广)에서 짐승을 잡으면(隶)?

집에서 쥐 따위의 해로운 짐승을 잡으면 심신이 ‘편안함(便安함)’이지요.

예시 : 강녕(康寧: 편안함), 건강(健康) -

미칠(잡을) 이(隶) :

9.25.수.(90일차)

-

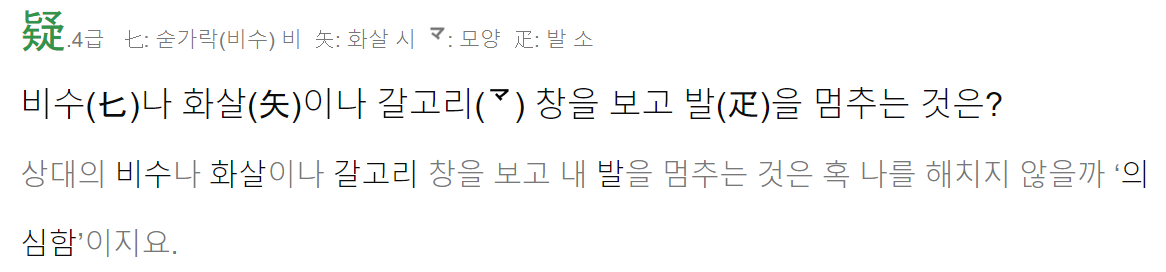

의심할 의(疑, 훈독 : 疑う : うたがう - 의심하다) :

예시 : 의심(疑心: 믿지 못해 이상히 여기는 마음이나 생각), 의혹(疑惑), 의구(疑懼) -

맡길 예(預) : 뜻을 나타내는 頁(머리 혈)과 소리를 나타내는 予(나 여)가 합쳐진 형성자이다. 원래 이 한자는 豫(미리 예)의 통자로, 강희자전 등 옛 자전에서는 豫의 뜻 중 일부분으로 쓰이는 한자로 나온다. '맡기다'로 쓰는 것은 본래 일본에 국한된 것이었다.

-

얕을 천(淺, 신자체: 浅, 훈독 : 浅い : あさい - 얕다) : 氵: 물 수 戔: 쌓을 전

물(氵)에서 쌓이는(戔) 곳은?

물에서 퇴적물이 쌓이는 곳은 다른 데보다 수심이 ‘얕음’이지요.

예시 : 천박(淺薄: 얕고 엷음/ 학문이나 생각이 얕고 엷음을 이르는 말), 천학(淺學), 천식(淺識) -

땀 한(汗) : 氵: 물 수 干: 방패 간

물(氵)인데 방패(干) 같은 역할을 하는 것은?

물인데 체온이 오르는 것을 방패같이 막아주는 역할을 하는 것은 ‘땀’이지요.

예시 : 한적(汗滴: 땀방울), 발한(發汗), 다한증(多汗症) -

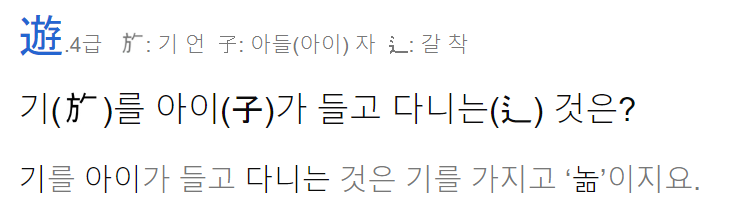

놀 유(遊) :

예시 : 유희(遊戱: 놂), 유흥(遊興), 유람(遊覽) -

두터울 후(厚) : 厂: 기슭(벼랑) 엄 曰: 가로(말할) 왈 子: 아들(아이) 자

벼랑(厂) 아래에서 말하는(曰) 아이(子)에게는?

벼랑 아래에서, 낙상한 자기를 도와달라 말하는 아이에게는 인심이 ‘두터움’이지요.

예시 : 후함(厚함: 인심 따위가 두터움), 후대(厚待), 온후(溫厚) -

넘칠 일(溢) : 뜻을 나타내는 水(물 수)와 소리를 나타내는 益(더할 익)이 합쳐진 형성자

예시 : 해일(海溢) -

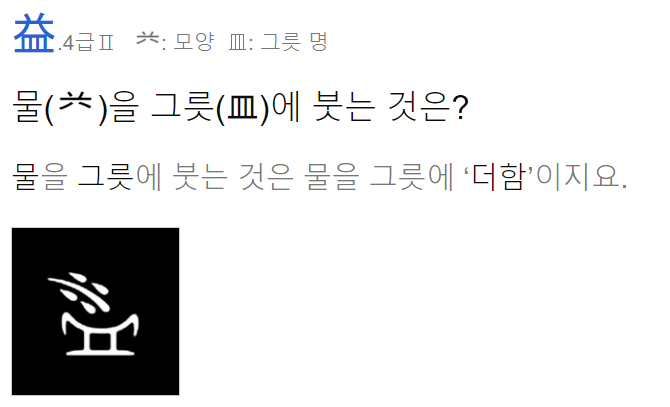

더할 익(益) :

예시 : 이익(利益: 이로움을 더함), 유익(有益), 수익(收益) -

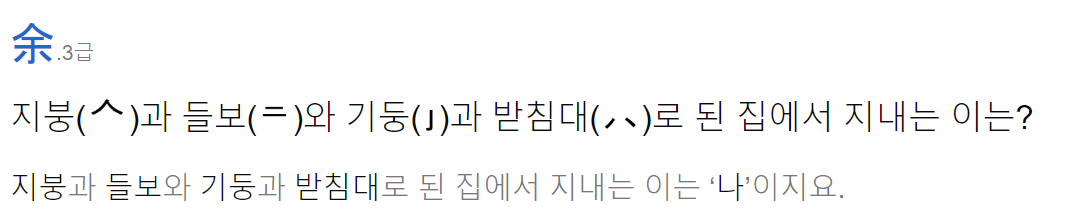

나 여(余) :

- 나, 나머지, 남기다, 남다의 뜻으로 示(보일 시) 신과 교감하고 있는 '나'를 의미

-

엮을 편(編) : 糸: 실 사 扁: 납작할 편

실(糸)로 납작한(扁) 죽간에 하는 것은?

실로 납작한 죽간에 하는 것은 ‘엮음’이지요.

예시 : 편찬(編纂: 모아서 엮음 *纂·1급·모을 찬), 편성(編成), 개편(改編) -

책상 안(案) : 安: 편안할 안 木: 나무 목

편안하게(安) 나무(木)로 만든 것은?

편안하게 책을 보려고 나무로 만든 것은 ‘책상(冊床)’이지요.

예시 : 서안(書案: 예전에, 책을 얹던 책상), 안건(案件), 고안(考案)

- ‘案’은 책상에서 처리하는 것인 ‘안건’을 뜻하기도 합니다.

- 쉴 식(息): 自: 스스로(코) 자 心: 마음(심장) 심

코(自)로 심장(心) 박동에 맞춰 하는 것은?

코로, 심장이 박동하는 속도에 맞춰 하는 것은 숨을 ‘쉼’이지요.

예시 : 휴식(休息: 쉼), 안식(安息), 탄식(歎息)