Photo by Shannon Potter / Unsplash

잃어버린 집중력을 다시 찾기 위한 노력은 계속된다. 어떻게 하면 이전만큼 집중할 수 있을까, 아니 더 나아질 수 있을까? 사람의 두뇌가 수많은 지식이 연결된 거미줄이라면, 지금의 나는 거미줄의 가닥가닥이 끊어져 계속해서 실행이 막히는 상황이라고 생각한다.

학생 시절 책 한 권을 앉은 자리에서 완독하고 책의 내용 역시 막힘없이 기억하는 것이 내 자랑이었다. 지금은 테크 문서 하나를 읽다가도 딴 생각을 하게 된다. 내 슬럼프의 근본 원인이다.

다행히 문제를 알고 있으니 해결 방법을 모색할 수 있다. 그리고 나는 학생 시절처럼 무언가를 억지로 외워서 시험을 치거나 할 일이 없다. 따라서 무언가를 '제대로' 기록해서 도움을 받는 것이 최선이라고 생각한다. 항상 생각해왔지만 실천하지 못했던, '지식은 외우는 것이 아닌 이해하는 것'이라는 것을 직접 시도해볼 때가 되었다.

개인지식관리(PKM), 두번째 뇌(Second Brain)... 무엇이든 학생 시절처럼 빠릿해질 수 있다면 뭐든 좋다.

[!니체는]

인간 정신을 삼단계로 구분했다.

1. 끈기있게 무언가를 배우지만, 자신의 주관이 없는 낙타

2. 탐구 및 고행에서 벗어나 자유 의지를 억압하는 용(고정 관념)을 퇴치하기 위한 사자

3. 용을 퇴치하는 과정을 통해 모든 고정관념을 버리고 어린아이와 같은 천진함과 자유 의지를 가지는 어린아이어떻게 나는 어린아이가 될 수 있을까?

이런 생각으로 이론들을 읽어나가던 중, 하나의 책을 알게 된다.

Book cover photo by flipkart

이 책은 메모를 작성하는 방법을 설명하고 있다. 니클라스 루만 이라는 독일의 사회학자에 대한 이야기로 시작해 이 사람이 어떻게 메모를 작성하고 각종 명저를 남길 수 있었는지, 그만의 노하우, 메모를 남기는 방법이 지금은 Zettelkasten이라는 용어로 쓰인다는 것으로 이어진다.

사실 개발자가 된 후부터 무언가를 체계적으로 기록하고자 계속 시도해왔지만 그다지 성과를 본 것은 없었다. 주니어 기간 동안 나는 대부분의 시간을 혼자 개발하면서, 일정에 치이며 낙타처럼 보냈다. 당시에는 나는 정말로 오픈된 개발자(인터넷에서 찾은 코드 솔루션을 아무 고민없이 적용할 수 있는)라고 생각했지만, 도리어 이 생각 때문에 기록하는 버릇을 제대로 들이지 못했던 것이다... 인터넷에서의 코드 예제는 매번 최신으로 변경되니까, 굳이 기록하려고 하지 않았다.

대신 나는 내 깃헙에서 참고할 만한 것들 프로젝트 수백여개를 포킹하는 것만으로 만족했다. 너무 많은 코드를 바라보고 있었기 때문에 오히려 해당 코드베이스를 관통하는 원칙을 보는 눈을 기르지 못하고 그 상황을 해결하는 코드를 찾아 적용하는 것에만 매몰되어 있었다.

이것이 내 집중력 문제의 원인이 될 수 있다고 생각한다. 공식 Docs를 읽을 필요가 뭐가 있지? 인터넷에 검색하면, AI에게 물어보면 모두 해결되는 것이 아닐까?

이런 방식으로 다소의 성과는 얻을 수 있었다고 생각한다. 하지만, 한계 역시 명확했다. 가장 심각한 것은 AI 및 검색 결과가 제시하는 방법이 문제를 해결하지 못했을 때, 해당 해결 컨셉 하나에 매몰되어 벗어나지 못한다는 것이다.

그렇다면 이 책을 읽으면서, 제텔카스텐 방식을 도입하는 것이 나에게 얼마나 도움이 될까?

[!니클라스 루만은]

Luhmann was able to focus on the important things right in front of him, pick up quickly where he left off and stay in control of the process because the structure of his work allowed him to do this.

그는 모든 일을 가장 중요한 순서대로 처리했는데, 그가 정해 놓은 방식 덕분에 멈춰 놓은 일을 다시 시작하는 것이 빨랐고 방향을 잃어버리는 일이 없었다.

The best way to maintain the feeling of being in control is to stay in control. And to stay in control, it's better to keep your options open during the writing process rather than limit yourself to your first idea.

여러 일을 동시에 처리하면서도 방향을 잃지 않으려면, 처음 떠오른 아이디어에만 매달리지 않아야 한다. 여러 해결책에 대한 옵션을 열어 놓고 해당 아이디어들을 실험하는 것이다.

해당 문단을 읽고 이 방법이 나 자신의 문제와 딱 들어맞는다고 생각했다. 그리고 해당 방식을 실천하기 위해서 옵시디언이 가장 좋은 선택이었다.

아직 책을 다 읽은 것도 아니고 내가 제텔카스텐 방식을 잘 아는 것도 아니기 때문에 지금까지 읽은 내용으로만 지금 문서의 작성 방식을 정의했다.

- 떠오르는 아이디어는 Fleeting 노트로 기록한다.

- 무언가를 읽으며 본 인상깊은 정보는 Literature 노트로 기록한다.

- 1,2를 계속 확인하며 흥미로운 것, 연관될 수 있는 것을 기반으로 서치 후 Permanant 노트로 기록한다.

- Permanant를 기반으로 연결할 수 있는 아이디어를 연결해서 Menuscript로 작성한다.

유의점은 다음과 같다.

- Permanant 노트의 작성 순서는 가장 필요한 것 -> 가장 흥미있는 것 -> 아이디어가 연결되는 것 순으로 진행한다.

- 나의 메모는 하나의 아이디어만을 담아야 한다

- 아이디어에 대한 나의 유니크한 의견이 반드시 필요하다.

- 아이디어의 연결과 결합을 중요시한다.

myobsidian

├─Fleetings // 떠오르는 아이디어를 메모

│ ├─Ideas

├─Kanban

├─life

├─Literature // 아티클, 책 관련 메모

├─Permanants // 위 메모에서 서치를 거친 노트

│ ├─ai

│ ├─architecture

│ ├─Codebase

│ └─Zettelkasten

├─Showcases // 옵시디언 사용 예

├─Templates // 옵시디언 템플릿

│ └─unsorted

└─visuals // 노트의 이미지

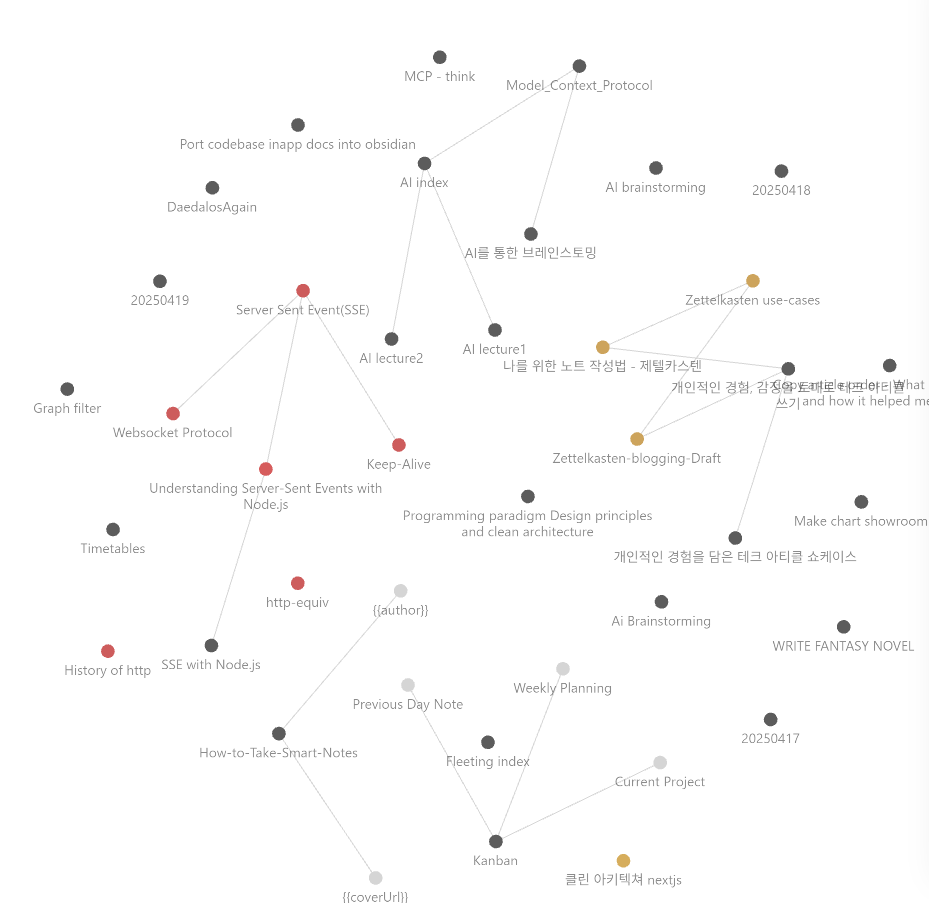

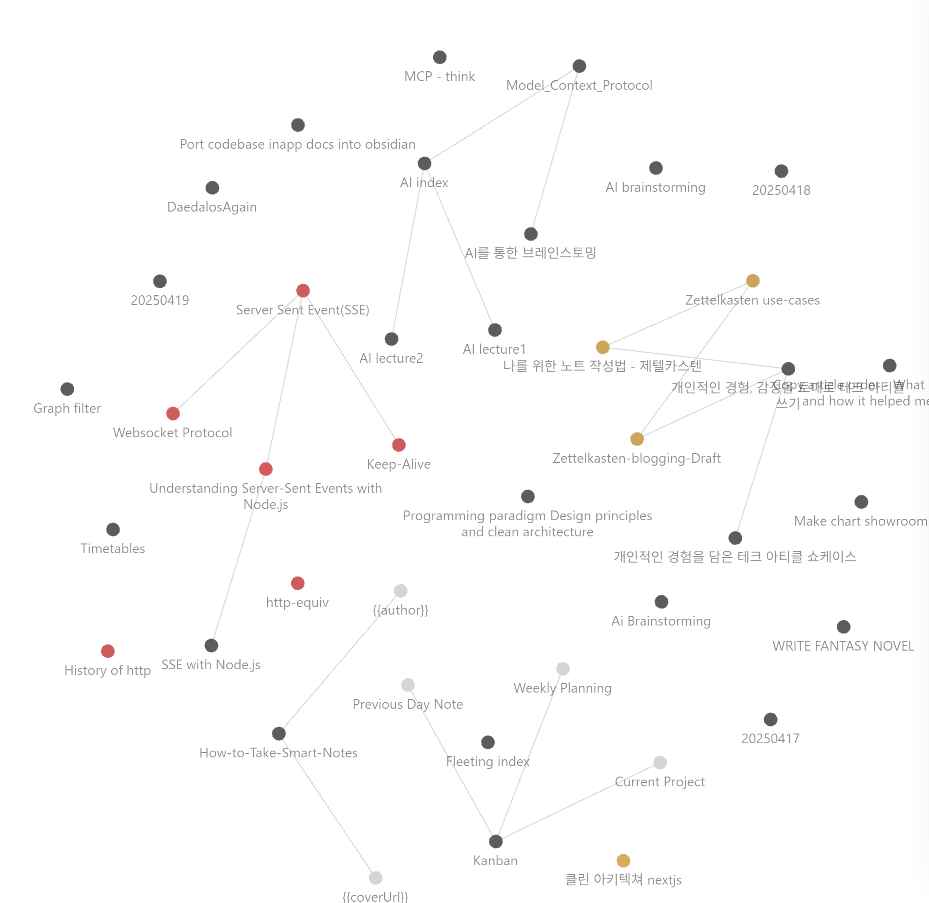

위의 방식을 적용한 지 3일 정도 되었다. 아직까지는 공사중인 느낌이 나는 그래프지만, 노트의 숫자가 늘어날수록 시너지가 나는 방식이므로 조급해하지 않고 계속해서 진행해보려 한다. 적어도 내가 느낀 것은 글을 작성하는 게 조금 재미있어졌다는 사실이다. 앞으로 계속해서 늘려나가보려 한다.