지난 5년간 내가 작업을 하면서 느낀점 중 하나를 꼽자면

감정적이지 않으려고 아무리 애써도 결국 나도 사람이라는 점이다.

사람으로 태어난만큼 내 감정을 무시하고 살수는 없으며 늘 감정이 먼저 앞서는 때마다 감정을 숨겨보고자 노력해왔지만 때론 지나칠 수 없을만큼 큰 우울함이 덮쳐오곤 한다.

프리랜서로, 1인 팀으로 활동하던 만큼 내 감정은 곧 내 실적이 되었으며 진척도가 되었다.

늪에 빠지는것마냥 일이 느려진 나를 탓하고 아무리 채찍질해봐야 늘지 않으면 더욱 더 우울해지는게 일상이 될 때즈음 나는 방법을 찾아야겠다는 생각을 했다.

내 감정에 자존심을 세우지 말자

감정은 이성적이지 않다, 내 일부가 이성적이지 않은 판단을 한다고 잘라낼수는 없는 법이다.

내게 감정을 인정하고 그에 굴복한다는건 자존심에 금이 가는 일이였다.

별거 없고 알 수 없는 속내에 사실 아무것도 없다는 사실을 들키기가 무서워서 그랬는지,

그동안 보아온 많은 감정적인 사람들이 너무 멍청해 보였는지 어째서인진 모르겠다.

하지만 내 감정을 내가 알고 인정한다는 점은, 저기 저 좆밥이 나보다 작업을 잘한다는 사실을 인정한다거나

그런 것들은 내가 질투해야만하지는 않지만 질투하고는 있다는걸 인정해야한다.

그냥 내가 속좁은 인간이라 별거 아닌걸로 나보다 잘난걸 좋아하지만은 않는다.

별거인걸로 나보다 잘하면 그게 그 사람 능력인갑다 해야지 거기다가 질투하면 미친놈이다.

그 뒤로는 나보다 잘하는 좆밥이나 나보다 너무 잘하는 킹갓을 만나면 먼저 배우기부터 하기로 했다.

그 능력에 질투가 나는것이므로, 지금은 이해하고 수용할 수 있다. 사실은 별거 아니였기 때문에 더더욱

감정을 스스로 진단했다면

내가 내 감정을 스스로 깨달은 시점은 아직 늦은 시점이 아니다.

난 내가 스스로 매일매일 명상을 하며 스스로를 되돌아보며 날 진단할 사람이 아닌걸 알기 때문에

그날 작업이 정말 손에 안잡히는 날이 내 기분이 안좋은 날이라고 꼽는다.

누군가 이걸 보고 워커홀릭이라 했는데, 난 그 말이 좋으므로 기부니가 좋다.

그렇다 내 감정을 공과 사를 구분하지 못한다. 그래서 1인 작업을 했고, 그래서 더더욱 1인 작업을 하면 안됬다.

평소의 난 스스로 내 감정을 진단한 뒤엔 일단 편한 자리를 아무곳에나 잡고, 둘중 하나를 한다.

- 원하는 설계, 디자인, 기획을 뿜어내기

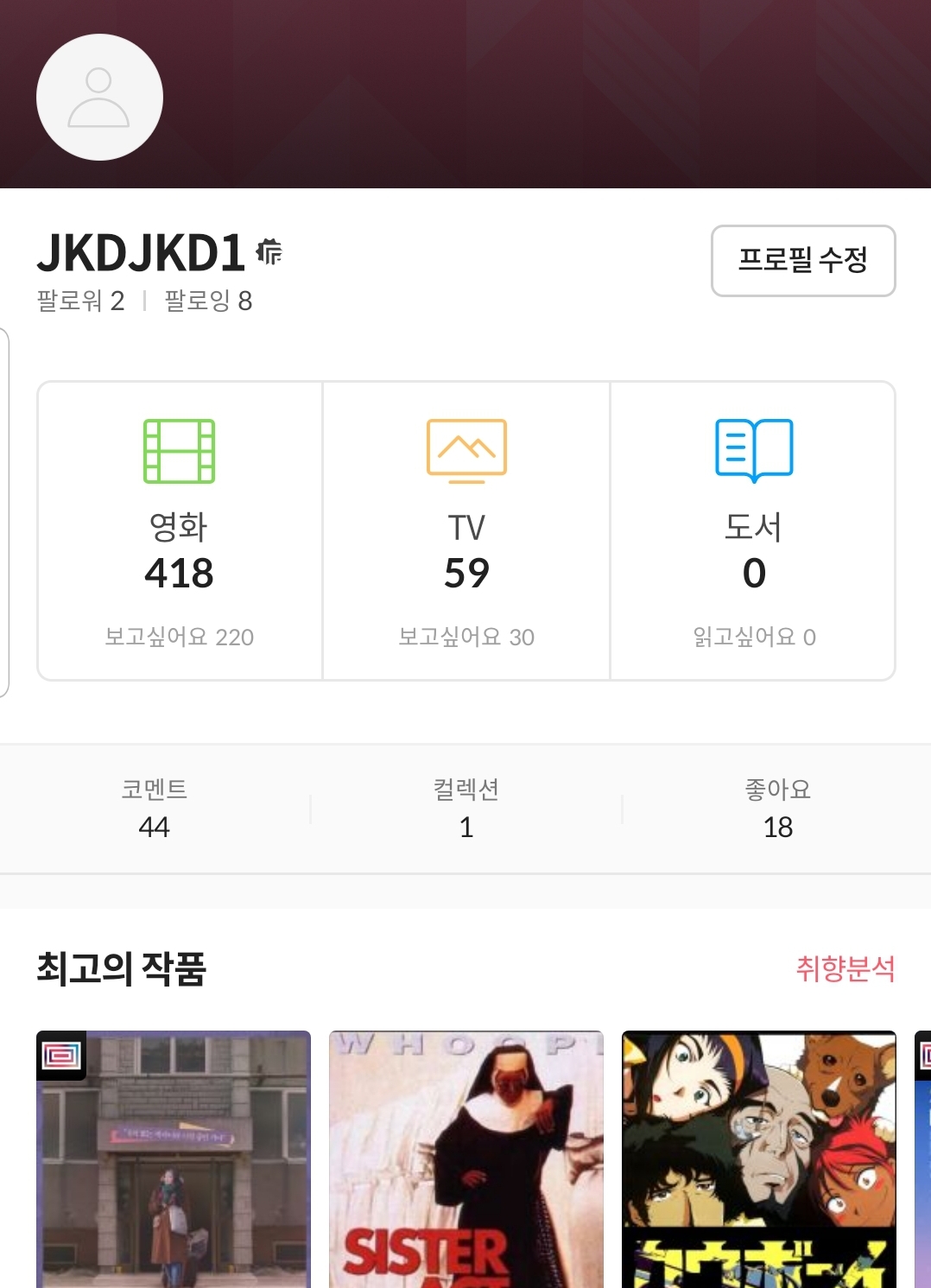

- 영화보기

영화는 왜 기분 전환에 좋은 수단인가.

원사운드 형 사랑해요. 시간되면 "텍사스홀덤"도 보자

나에게 영화란 정말 큰 자괴감에 빠져도 빠져나올수 있는 아주 좋은 수단이다.

내가 분석한 영화의 감정적 이득은 다음과 같은데

- 비교적 긴 매체물

- 내 기분은 10분만에 바뀌고 그러진 않는다. 아무리 그래도 이정도 시간은 들여야한다.

- 누군가의 이야기를 오래 듣는것, 답변 안해도 되는 의사소통이 이루어진다.

- 해피엔딩

- 내 감정의 자존심을 조금 낮춰준다면야 해피엔딩 이야기는 나에게도 햅삐한 기분을 심어준다.

- 자존심을 세운다면 가끔 행복하게 끝난 주인공을 저주하며 다음 영화 주인공을 저주하러 가기도 한다.

- 때로는 내 동기부여까지도 이루어준다. 그 예로 아이언맨의 슈트가 간지나므로 난 이공계를 왔다.

- 내 기분에 맞춰서 볼 수 있다는 점

- 세상이 참 좋다. OCN을 며칠이고 하루종일 쳐다보던 내 유년기는 내가 보기엔 조금 암울했다.

넷플릭스 최고 - 사실은 개인적으로 왓챠를 조금 더 좋아한다. 취향차이인듯

- 세상이 참 좋다. OCN을 며칠이고 하루종일 쳐다보던 내 유년기는 내가 보기엔 조금 암울했다.

다음과 같은 이유로 나에게 영화란 아직까지는 어떤 감정적 골에서도 벗어날 수 있게해주는 2시간짜리 향정 처방전과 같다.

1. 월터의 상상은 현실이 된다.

벤 스틸러 주연에 벤 스틸러 감독인 2013년 개봉작 "월터의 상상은 현실이 된다."다.

나는 내가 하는 일에 대한 회의감이 들때 이 영화를 열어본다.

내가 더이상 내 일의 다음 단계를 실천하지 못할때 추천하는 영화기도 하며,

그냥 보아도 훌륭한, 흐뭇한 이쁜 영화다.

작중 나오는 보드씬은 너무나도 이쁘고 간지나서 친구 보드를 빌려타다가 발목을 분지르고 며칠간 꼼짝없이 작업만 한적도 있다.

이 영화의 좋은점을 꼽으라면 수많은 자연경관만으로도 만족스러울 화면들과

매력있고 각자의 성격대로 사는 작중 인물들에 있다.

내용은... 말 안하는게 더 좋을것같다.

스포일러는 구비해둔 응급 의료함을 필요하지도 않은데 일단 다 까서 몸 여기저기에 꼽아보는것과 다를게 없다.

그 응급 의료함은 언젠가 붕대하나 부족할진 몰라도 의미는 있다.

하지만 기왕 있는거 다 챙겨져 있는게 좋은거 아닐까 싶다.

어쨋든 이 글을 보는 모든 월터들을 위해 우울할때 꺼내보는 리스트에 넣어두자.

2. 인턴

앤 해서웨이와 로버트 드 니로의 "인턴"이다.

낸시 마이어스 영화는 이전 작 "왓 위민 원트"나 "패어런트 트랩"에서 보이듯이 비교적 여성의 관점에서 서술된 느낌이나, 그 서술의 섬세함이 장점이 되는 기분이다.

대충 난 영화 평론가가 아니니 넘겨도 될거같다. 아가리 다물면 반은 간댔음 이미 못 다물었지만.

작중 "줄스 오스틴"은 자신이 일을 하면서 포기해온 많은것들의 허무함을 느끼기도 한다.

난 이 점이 많은 공감이 갔다.

내가 포기한 것들이 보상을 해주기도 하지만, 포기했다는 사실을 잊지는 말아야했다.

특히나 다시 붙잡을 수 있을때 붙잡아야 하기도 하다는 점이 더더욱.

줄스 오스틴의 열정은 기분 좋게 다가왔고, 난 선택이 주저될때, 그래서 우울할때 더더욱 이 영화를 찾는듯 싶다.

벤 휘태커는 그 도전정신과 행동으로 옮기는 능력에서 본받을 점이 많았다.

사람을 수용하고, 어렵다고 포기하지 않는 점에서도 영화를 전반적으로 가볍고 밝게 유지해주는 인물이기도 하다.

탕짜면같은 이 영화는 사실 고등학생때까지는 우울하면 매번 찾아보고 다시 작업하는 도핑영화였다.

수도없이 봤지만, 사실 기억력이 금붕어라 벌써 내용이 기억이 안난다.

내일 봐야지

3. 리틀 포레스트

누구에게나 기분전환은 필요하다. 그냥 누군가가 조용히 도마에서 야채를 써는 소리를 들으면서 계절이 바뀌어가는걸 보다보면 잊어야할 기억은 손에서 놓을만 해진다.

한국판 리틀 포레스트는 보다보면 슬프다.

주인공이 채식주의자기 때문이다. 그래서 안본다. 으으 채식주의자라니 제발...

하시모토 아이 주연의 리틀포레스트는 4계절로 나뉘어 여름과 가을, 겨울과 봄으로 2부작이였다.

다른 영화랑은 다르게 이 영화에서는 주인공이 역경과 고난을 해쳐나가지는 않는다.

드라마틱한 전개랑은 다르게, 조용하고 잔잔히 흘러가는 영화 내내 어딘가 마음을 편하게 하는 부분이 있다.

무엇이든 맛있게 잘 먹는 주인공의 감정적인 이유로 무언가를 포기하고 고향으로 돌아온 길은 어쩌면 우리가 선뜻 선택하지는 못하지만 가끔 꿈꾸는 길이기도 하다.

어찌보면 가장 큰 선택을 한 주인공이기도, 가장 대리만족을 많이 시켜주는 영화이기도 하다.

지금의 삶을 포기하고 다른 삶으로 간다는것은 어떤 것일까 싶지만

다른 삶을 꿈꾸는것만이 능사는 아닌것 같다.

4. 데몰리션

제이크 질렌할 주연의 "데몰리션"

나에게 이 영화는 "내 감정은 늘 사회가 바라는 대로 마땅히 다뤄져야만 할까?" 하는 의문의 해소점이였다.

내 감정은 늘 어렵다, 누구한테 조언할때만큼 쉽지 않다.

내 사랑에 노련한 사람이 어디있냐는 장기하의 말이 맞다.

감정적인것일수록 내 일이라 더 어렵다.

하나씩 다시 돌아가보며 천천히 바라보는것도 내 감정을 판단하는 좋은 방법중 하나인듯 싶다.

사실 예전에 본 영화라 막 내용이 떠오르진 않지만, 처음 본 당시엔 여러번 돌려봤었다.

얘도 내일 봐야지

5. 아메리칸 셰프

배고플때 보면 진짜 배고픈 영화중 하나인 영화 "chef"다.

영화 아이언맨에서 1편 감독이자 해피로 익숙한 존 파브르 감독에 존 파브르 주연인 영화이다.

왜 이런 가족 오락 영화가 갑자기 나오지? 싶다면 날 믿어라

*이 영화만 20번 넘게 봤다. 사랑해 파브로 형

신나는 음악과 조리장면 하나하나가 주옥같은 이 영화는 사실 음식을 빼고 본다면 소중한것을 다시 보게 해주는 영화기도 하다.

이 영화는 열정이 늘 능사는 아니며 권위보단 자신이 좋아하는걸 찾아가다 보면 나오는 해답을 보여준다.

영화의 모델이 된 셰프 "로이 최"의 손길이 닿은 조리 장면은 하나하나가 너무 이쁘기 때문에 배고플때 보면 집중이 되긴 하는데 조리장면에만 집중이 쏠린다.

IGN의 평가 "절대 공복에 시청하지 말것"을 따르고 볼때와 아닐때 둘다 재밌는 감상포인트가 있다.

사실 한동안 글을 안썻다. 일이 바빠서기도 한데 일단 내가 글을 잘 못쓰는걸 다시한번 깨달아서기도 하다.

그냥 쓰다보면 잘 써지겠지 한 내 첫 목표가 다시 생각나서 이번주는 글을 썻다.

누가 내 씽패 포인터 좀 사주세요 다 닳았는데 새거가 없음...

아무리 봐도 근본없는 글인거같음

누가 개발자들 블로그 쓰라고 만든 플랫폼에 이런 글을 쓰냐고

리틀포레스트는 정말...

제가본 영화중 최고였어요...