SSC

SSC : Strongly Connected Component

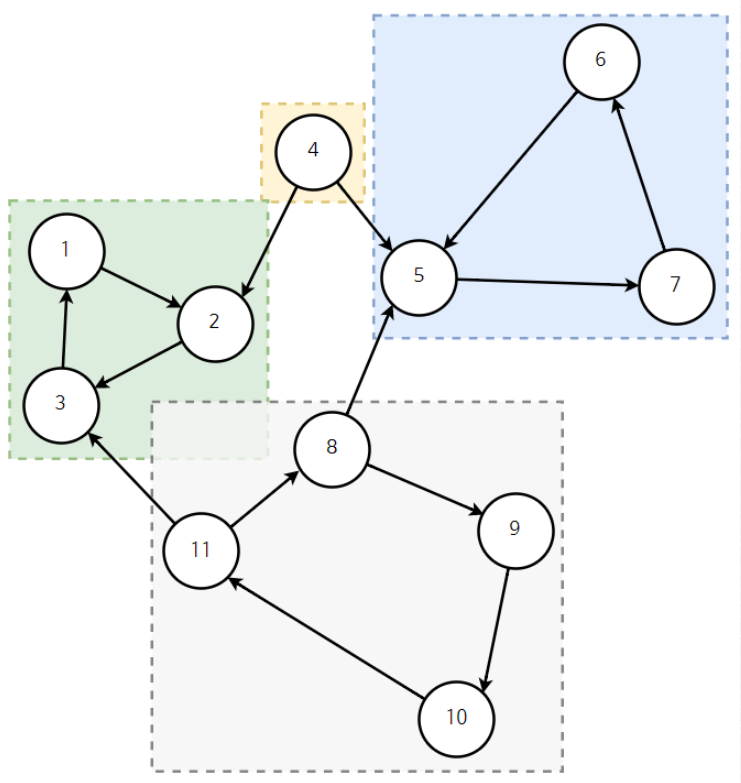

강한 결합 요소는 그래프 안에서 강하게 연결된 정점 집합을 의미한다.

위 그림에서 보면 ( 1 , 2 , 3 ) , ( 6 , 7 , 5) , ( 8 , 9 , 10 , 11 )은

서로가 서로를 가르키며 순환하는 구조를 가지고있다.

이러한 노드들을 SSC라고 한다.

SSC를 구하는 방법은 크게 2가지가 있다.

- Tarzan

- Kosaraju's

하지만 이 글에서는 Tarzan 알고리즘만 설명을 할 것이다.

두개의 차이점을 적어보자면

Tarzan은 dfs 한번으로 모든 정보를 얻을 수 있는 반면에,

Kosaraju는 한번 dfs를 한 후 역행 dfs를 한번 더 해야 한다는 단점이 있다.

그렇기 때문에 우리는 효율적인 Tarzan 알고리즘을 공부해야 한다.

Tarzan

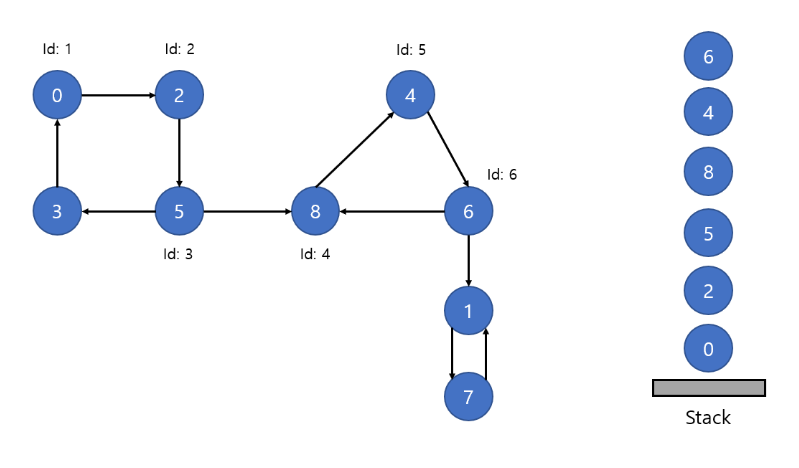

Tarzan 알고리즘은 stack을 이용한 알고리즘이다.

def SCC(node):

global idx , scc_num

visit[node] = idx

root = idx

idx += 1

stack.append(node)

for next in arr[node]:

if not visit[next]:

root = min(root,SCC(next))

elif not check[next]:

root = min(root,visit[next])

if root == visit[node]:

while stack:

top = stack.pop()

check[top] = 1

scc_idx[top] = scc_num

if node == top:

break

scc_num += 1

return root다음과 같은 절차를 따른다.

-

노드를 검사한다.

-

만약 방문하지 않은 노드면, SCC를 돈다.

-

방문한 노드라면, check를 확인하고 루프를 빠져나온다.

-

만약 root가 visit[node]라면(사이클에 처음 들어온 노드)

-

사이클의 노드 들을 모조리 pop하며 check, scc_idx를 갱신한다.

말로보면 참 편한 알고리즘인데.. 구현하는게 엄청나게 빡세다..

2-SAT

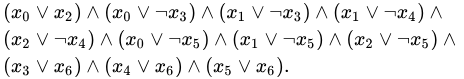

2-SAT 문제는 충족 가능성 문제 중 하나이다.

충족 가능성 문제는 boolean으로 문제의 식을 충족시킬 수 있을때,

각 변수가 True, False 중 하나를 선택해 전체 식을 True로 만들 수 있느냐 라는 문제이다.

간단하게 말해서 2-SAT 문제는 ( X , Y ) 에 OR 연산을 하고, 이러한 행들이 전부 True가 되게 하면 된다는것이다!!

물론 여기서는 notX도 있기 때문에 단순히 전부 True를 대입한다 하더라도 전체식이 False가 나올 수 있다.

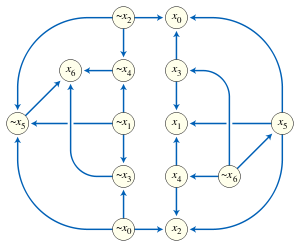

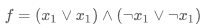

다음 그림으로 예제를 본다면

-

왼쪽 행은 X1 과 X1에 OR 연산을 한 것이고

-

오른쪽 행은 notX1과 notX1에 OR 연산을 한 것이다.

즉, 위 식은 X1에 어떠한 값을 집어넣더라도 항상 False가 나온다는 것이다.

이 문제도 개념 자체는 간단하다.

나올 수 있는 경우의 수는 2가지 밖에 없기 때문이다.

- X OR Y

- notX OR Y

(not - not은 1,2번과 같음으로 패스)

이렇게 될때, 어떤 명제가 가능해지는지 살펴보자.

X OR Y

X가 True이라면, Y는 어떠한 것이 나와도 상관없다.

X가 False라면, Y는 True가 나와야 한다.

즉, X -> notY , Y -> notX 가 되는 것이다.

물론, X -> Y도 되긴 할 것이다. 하지만 X,Y가 모두 True이여야만 참이 됨으로. X -> Y는 항상 참이라고 할 수 없으니, 명제가 아니다.

not X OR Y

위와 마찬가지로 어떤 값을 넣더라도 항상 참이되는 명제를 구해야 한다.

즉, X -> Y , Y -> X 가 되는 것이다.

이것을 알고리즘으로 구현하면 된다.