- 이번장은 웹 인터페이스를 제공하는 어댑터의 구현 방법을 알아본다.

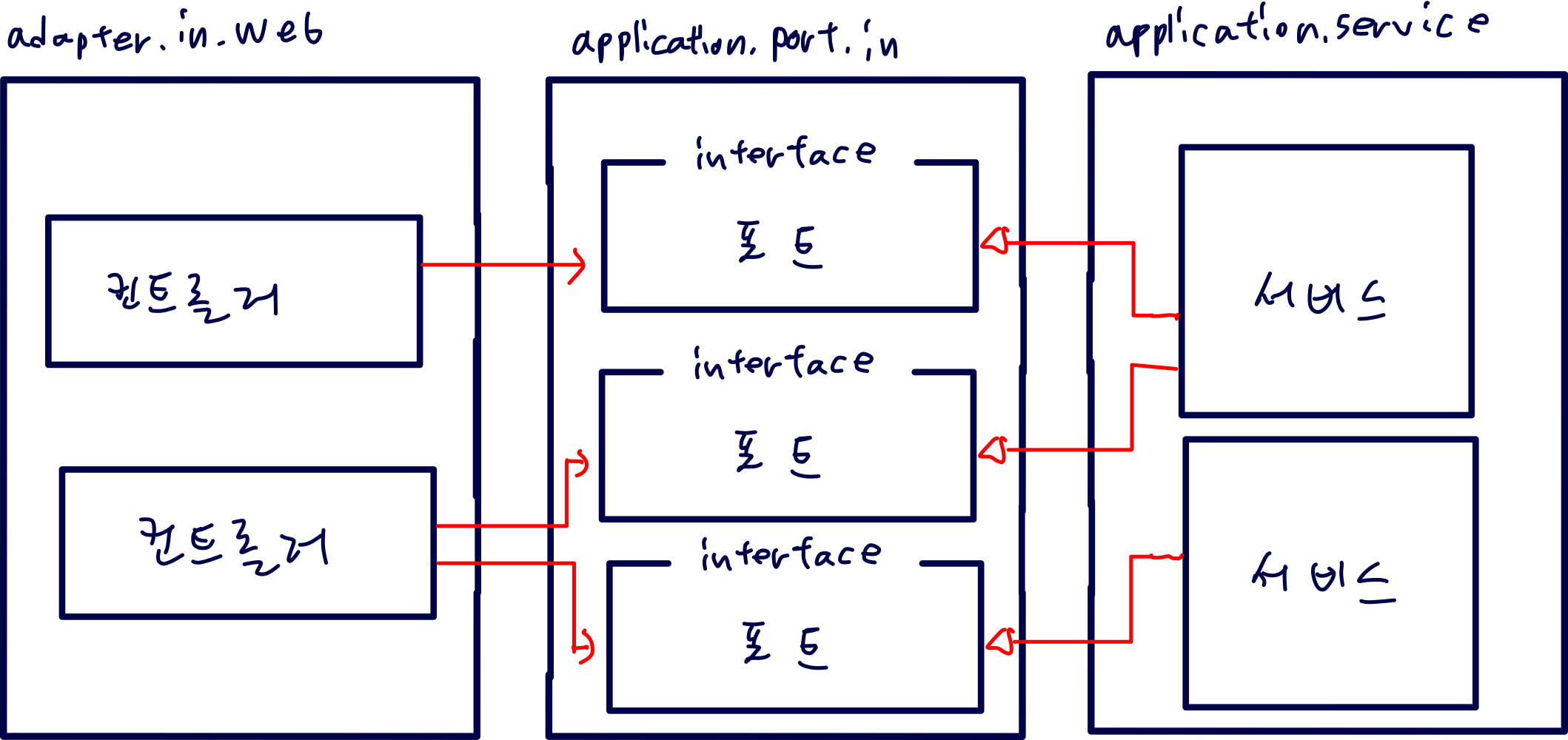

의존성 역전

-

웹 어댑터는 외부로부터 요청을 받아 애플리케이션 코어를 호출한다.

-

제어 흐름은 웹 어댑터에 있는 컨트롤러에서 애플리케이션 계층에 있는 서비스로 흐른다.

-

애플리케이션 계층은 웹 어댑터가 통신할 수 있는 특정 포트를 제공한다.

-

서비스는 이 포트를 구현하고, 웹 어댑터는 포트를 호출한다.

-

제어 흐름을 봐서는 웹 어댑터가 유스케이스를 직접 호출해도 되는데, 왜 굳이..? 포트를..?

- 코어가 외부 세계와 통신할 수 있는 곳에 대한 명세가 포트이기 때문! → 이 자체로도 애플리케이션이 커질수록 큰 기능이 된다!

- 외부와 어떤 통신이 일어나고 있는지 정확히 인지 가능

- 유지보수하는 엔지니어에게 큰 정보다!

-

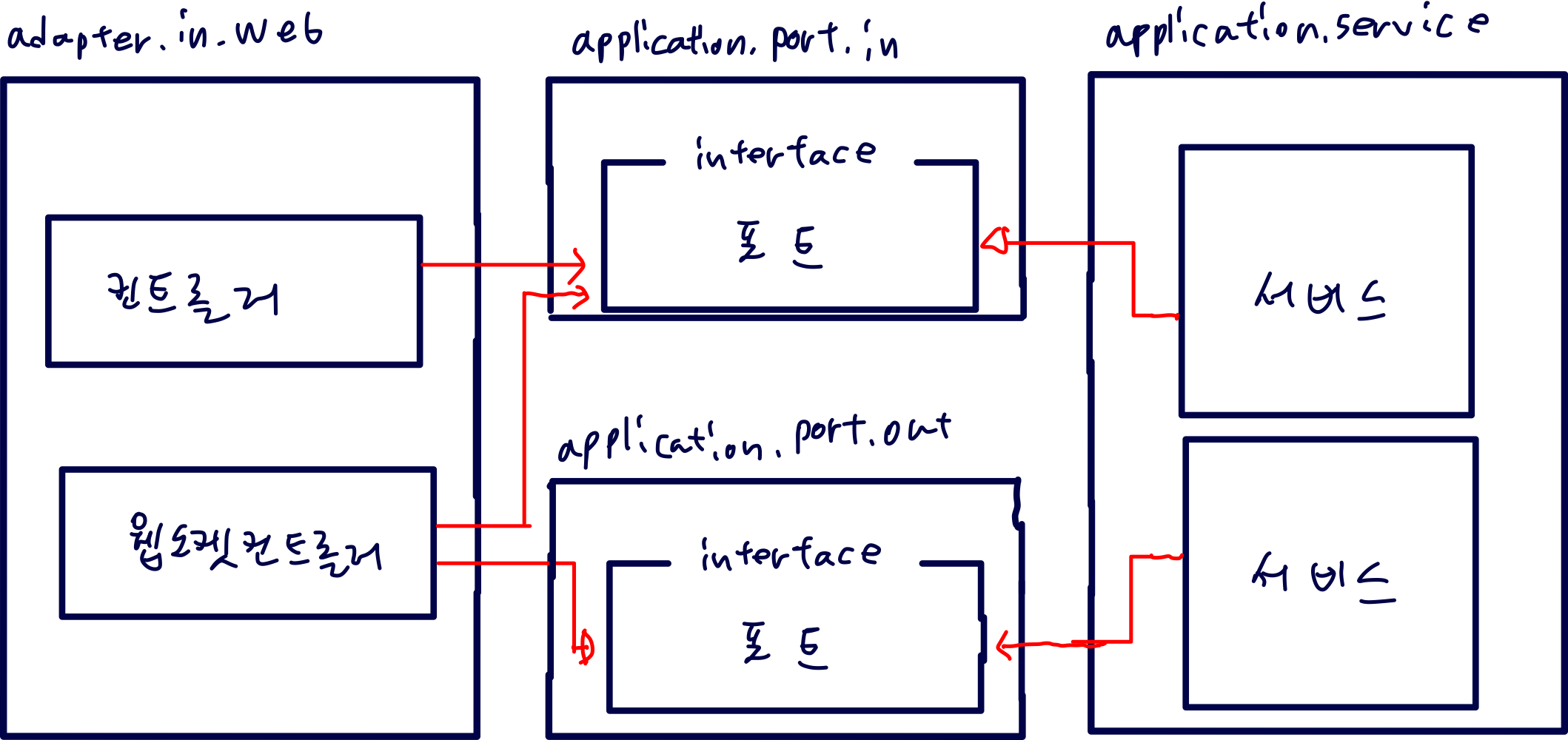

또한 상호작용이 많이 일어나는 애플리케이션에서! [웹 소켓]

- 실시간 데이터를 사용자의 브라우저로 보내야한다.

- 코어에서 이러한 실시간 데이터를 어떻게 웹 어댑터로 보내고, 웹 어댑터는 이 데이터를 어떻게 사용자의 브라우저로 전송할까?

-

위 그림처럼 애플리케이션이 웹 어댑터에 능동적으로 알림을 줘야한다면, 의존성을 올바른 방향으로 유지하기 위해 아웃고잉 포트를 통과해야한다! [웹 → 서비스로 바로 포트 없이 의존하고 있었다면 의존성이 순환하게 된다!]

-

이때 아웃고잉 포트를 구현하기 때문에, 웹 어댑터는 인커밍 어댑터인 동시에 아웃고잉 어댑터가 된다.

웹 어댑터의 책임

- HTTP 요청을 자바 객체로 매핑

- 권한 검사

- 입력 유효성 검증

- 입력을 유스케이스의 입력 모델로 매핑

- 유스케이스 호출

- 유스케이스의 출력을 HTTP로 매핑

- HTTP 응답을 반환

-

웹 어댑터 입력 모델은 유스케이스 입력 모델과 구조나 의미가 완전히 다를 수 있다! → 또 다른 유효성 검증을 수행해야 한다.

- 웹 어댑터의 입력 모델을 유스케이스의 입력 모델로 변환할 수 있다는 것을 검증해야한다!

-

웹 어댑터의 책임이 매우 많아보인다. 하지만 이 책임들은 애플리케이션 계층이 신경 쓰면 안되는 것들이다!

-

HTTP와 관련된 것이 애플리케이션 계층으로 침투하면 안 된다.

- 만약 침투하면?

- HTTP를 사용하지 않는 또 다른 인커밍 어댑터의 요청에 대해 동일한 도메인 로직을 수행할 수 있는 선택지가 사라지게 된다!

- 좋은 아키텍처에서는 선택의 여지를 남겨둔다.

- 만약 침투하면?

-

웹 어댑터와 애플리케이션 계층 간의 이 같은 경계는 도메인과 애플리케이션 계층부터 개발하기 시작하면 자연스럽게 생긴다.

컨트롤러 나누기

-

웹 어댑터 → 1개 이상의 클래스로 구성 가능!

- 단, 같은 패키지 수준! (같은 소속이라는 것을 표현)

-

컨트롤러는 얼마나 만들어야하는가?

- 너무 적은 것보다는 너무 많은게 낫다!

- 가능한 한 좁고 다른 컨트롤러와 가능한 한 적게 공유하는 웹 어댑터 조각을 구현해야한다!

- 즉, 컨트롤러도 쪼갤 수 있으면 쪼개라!

-

클래스마다 코드는 적을수록 좋다!

- 클래스의 코드가 많을 수록 그 코드의 의미를 정확하게 파악하는 난이도가 매우 높아진다.

-

컨트롤러에 코드가 많다면 그에 해당하는 테스트 코드도 많아지게 된다!

- 특정 프로덕션 코드에 해당하는 테스트 코드를 찾기 쉬워야하는데, 클래스가 작을수록 더 찾기 쉽다!

-

모든 연산을 단일 컨트롤러에 모아놓으면...

- 데이터 구조의 재활용을 촉진한다..!

- 즉 모델 클래스를 공유할 확률이 높아진다.

- 해당 연산에 필요없는 모델 클래스를 사용함으로써 혼란이 생길 수 있다.

-

별도의 패키지 안에, 별도의 컨트롤러를 만들자! → 메서드와 클래스명을 유스케이스를 최대한 반영해서!

-

이렇게 별도 컨트롤러를 만들고, 그에 대한 전용 클래스들이 생기게 되면!

- 패키지 private으로 인해 모델이 다른 곳에서 재사용되지 않는다!

- 컨트롤러끼리 모델을 공유할 수는 있지만 세부 패키지를 구분함으로써, 공유하기 전에 한번 더 생각하게 된다!

-

이렇게 나누는 스타일의 또 다른 장점 → 서로 다른 연산에 대한 동시 작업이 쉬워진다!

유지보수 가능한 SW를 만드는 데 어떻게 도움이 될까?

-

웹 어댑터를 구현할 때

- HTTP 요청을 애플리케이션의 유스케이스에 대한 메서드 호출로 변환하고

- 결과를 HTTP로 변환한다.

- 이때 어떤 도메인 로직도 수행하지 않는 어댑터를 만든다.

-

애플리케이션 계층은 HTTP에 대한 상세 정보를 노출시키지 않도록 HTTP와 관련된 작업을 해서는 안 된다!

-

웹 컨트롤러를 나눌 때, 모델을 공유하지 않는 여러 작은 클래스들을 만드는 것을 두려워해서는 안 된다!

- 작은 클래스들은 더 파악하기 쉽고, 테스트하기 쉽고, 동시 작업을 지원한다!

-

물론 Cost가 더 있지만, 유지보수 측면에서 큰 이득이 있다!