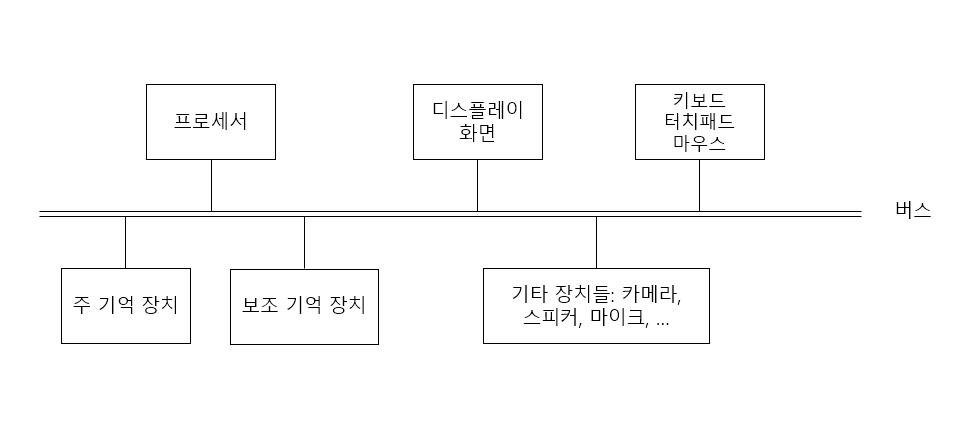

버스?

논리적 또는 기능적 아키텍처를 그린다면 위 그림과 같은 다이어그램 형태를 갖게 된다.

프로세서, 주 기억 장치, 보조 기억 장치, 다른 다양한 구성요소를 가지며 중간에 정보를 전달하는 버스 라는 여러 전선이 서로를 연결하고 있다.

위와 같이 메모리, 저장 장치, 입출력 장치가 있는 구조는 1940년대 이후 이어지는 표준이다.

폰 노이만 아키텍처

(1946년 이 구조를 기술한 논문을 발표한 존 폰 노이만의 이름을 따오게 되었다.)

용어

최근 사용하는 용어와 예전에 사용한 용어가 달라 표기했다고 한다. 같은 의미를 가진 다른 단어라 생각하면 될 것 같다.

| 옛 용어 | 최근 용어 |

|---|---|

| 프로세서 | CPU |

| 주 기억 장치 | RAM |

| 보조 기억 장치 | 디스크, 드라이브 |

프로세서

컴퓨터의 뇌 역할

- 산술, 데이터 이동, 다른 구성 요소 작업 제어

- 기본 연산은 한정적, 빠른 속도로 연산이 가능

- 기존 연산을 토대로 새로운 연산 가능 ➡ 독립적 작동 가능

코어

프로세서의 동의어가 가능하다.

단독으로도 프로세서가 가능 ➡ 빠른 계산을 위해 독립적인 프로세서를 포함시켜 사용 가능

코어 수와 무관하게 이 조합을 프로세서로 생각할 것

1Hz

프로세서의 속도를 측정할 때 사용하는 단위

프로세서는 연산을 단계별로 수행하기 위해 내부 클럭을 사용. (초당 움직이는 횟수를 측정)

보통 x.xGHz 로 표현되며 1.0GHz는 초당 10억번이 움직이는 것이다.

주 기억 장치

현재 사용 중인 정보를 저장 (프로세서에 의해 변경 가능)

- 프로세서가 현재 작업 중인 데이터와 이후 처리 과정을 알려주는 명령어 저장

- 용량이 고정적 (메모리 용량은 바이트 단위)

내장식 컴퓨터

메모리에 다른 명령어를 저장, 프로세서가 다른 계산을 수행할 수 있게 함.

여러 프로그램을 동시에 사용할 수 있는 이유 ➡ 적합한 명령어를 메모리에 배치했기 때문

RAM이라 부르는 이유

RAM = 임의 접근 메모리

프로세서가 정보에 접근시 메모리에 저장된 위치와 무관하게 같은 속도로 접근이 가능함.

가능한 이유

대부분의 메모리는 휘발성. 전원이 꺼지면 메모리를 포함한 활성화 정보가 사라지게 된다. (저장의 중요성)

+α

단어장

아키텍처: 시스템을 구성하는 소프트웨어 시스템의 조직

다이어그램: 2차원 기하학 심볼을 이용해 정보를 시각화 하는 기술

➡ 도형을 이용하여 정보를 한눈에 알아볼 수 있게 만든 것

버스:

1. 2개 이상의 회로를 개별적으로 연결할 수 있거나 한 시스템 내 여러가지를 연결할 수 있는 것.

2. 컴퓨터를 통한 데이터 신호 전송에 사용된다. 각 구성 요소들이 서로 통신할 수 있게 하는 전기적 연결

클럭: 장치를 움직이게 하는 전기 신호 책에서 말하는 클럭은 내부 클럭 (내부에서 신호에 맞춰 데이터를 처리하게 된다)