리텐션(Retention)을 단순히 '고객유지정도'로만 알고 있는 사람들에게

"리텐션? 당연히 RG RG... 음 그게 머냐면......."

퍼포먼스 마케팅에 관심이 있다면 리텐션이라는 단어를 많이 들어봤을 것이다. 나는 리텐션을 ‘고객유지의 정도’로, 그로스 퍼널에서는 ‘고객유지 단계’로 알고 있었다. 그러다 보니 고착도(Stickiness)와의 차이점을 명확하게 구분하지 못했었고, 보다 깊게 알아본 인사이트를 작성해보았다. (사실 깊진 않다)

리텐션(Retention): '프로덕트의 첫 사용 이후, 일정 기간이 지난 시점에 재 사용하는 사용자의 비율'

여기서 ‘사용’이라는 단어가 애매할 수 있기 때문에 이를 가시화 하기 위해서 우리는 두 가지의 정보가 필요하다.

1. 고객의 첫 방문, 재 방문 시점

2. 방문 시점의 구체적인 사용자 행동

이때 우리는 재 방문 시점을 언제로 둘지 임의로 정해야 한다. 각 프로덕트의 성격에 따라서 다르겠지만, 일반적으로 7일차, 30일차 정도로 정해 놓고 분석을 진행한다. 또한 어떤 사용자 행동을 기준으로 리텐션을 파악할지도 정해 놓아야 한다.

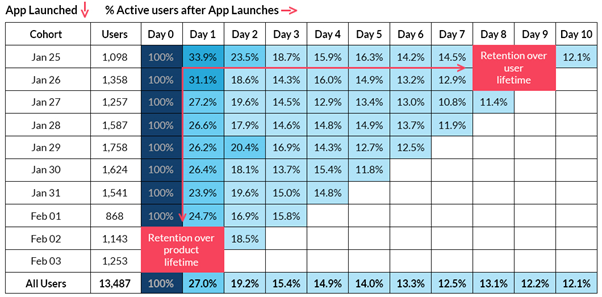

가상으로 작성한 모바일 게임 A의 사례

- 기준이 되는 사용자 행동: 앱 게임 접속

- 기준이 되는 기간: 10일 (2021.01.25 – 2021.02.03)

그림으로 확인하면 보다 이해가 쉽다.

1월 25일에 접속한 1,098명의 유저 중, 다음 날 재 접속 한 유저의 비율은 33.9%다. 해당 유저들 중 그 다음날 접속 한 비율은 23.5%고, 10일 차에는 12.1%만 남아 있다.

이를 식으로 표현하면 매우 간단하다.

‘Day N 사용자 수 / Day 0 사용자 수 (%)’

이게 해당 날짜의 리텐션인 것이다. 따라서 Day10의 경우에는 리텐션 값이 12.1%기 때문에 해당 공식을 사용하면 Day0에 첫 방문한 유저들 중 Day10에 방문한 유저의 수가 약 133명임을 파악할 수 있다. (1098 * 12.1/100)

이때 주의할 것이 있다면,

Day10에 접속한 유저는 Day1~9에 접속하지 않았을 수도 있다는 것이다. 따라서 재방문 지표만으로는 유저가 왜 재접속을 했는지 구체적으로 확인할 수 없다. 따라서 정확한 인사이트를 얻기 위해서는 재방문이 아닌 구체적인 사용자 행동을 기준점으로 추가해야 한다.

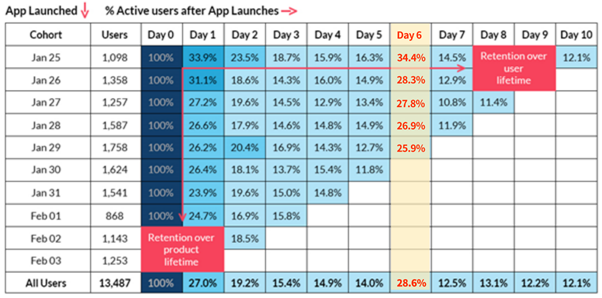

가상으로 작성한 모바일 게임 A의 사례 - 사용자 행동 중심

기준이 되는 사용자 행동을 재 방문이 아닌 다른 요인으로 바꿔보자.

- 기준이 되는 사용자 행동: 인앱 캐쉬 결제

- 기준이 되는 기간: 10일 (2021.01.25 – 2021.02.03)

이번의 리텐션 식은 이렇게 될 것이다.

‘Day N 인앱 결제 수 / Day 0 인앱 결제 수 (%)’

가장 단순한 상황을 설정해보겠다. A 게임은 첫 인앱 결제 유저에게 일주일 동안 출석상자지급 이벤트를 진행하고 있다. Day1-Day7에 지급되는 출석 보상 상자에는 모두 재구매 과금을 유도하는 장치가 있다.

이러한 상황에서 Day6에서 유의미한 리텐션 변화가 발견되었으므로 Day6에 지급되는 출석 보상 상자가 고객의 지갑을 다시 한 번 열게 한 키포인트로 생각될 수 있는 것이다.

이외에도 마케팅 푸시 알람 등 다양한 요인은 존재한다. 하지만 해당 표에서는 특정 시점의 날짜에서 리텐션 수치가 높게 나온 것이 아니기에 해당 사례는 넣지 않았다.

- 추가적인 예

만약 프로덕트가 모바일 게임이 아니라 면도기 상품이라면 우리는 리텐션을 통해 자사 고객의 면도기 교체 주기도 파악할 수 있을 것이다. (면도기 고객은 필요 시에만 쇼핑몰을 방문하기 때문)

그렇다면 고착도(Stickiness)는 무엇인가

고착도는 리텐션에 비해 보다 심플하다.

- Stickiness = (DAU/MAU) * 100

프로덕트 산업의 종류에 따라서 고착도가 높아야 사업이 유지되는 경우가 있고, 낮아도 괜찮은 경우가 있다. 간단하게 인스타그램의 경우에는 고착도가 매우 중요하다. 피드를 탐색하고 공유하는 과정에서 가치가 생겨나고, 비즈니스 모델 역시 유저활성에 따라서 과금되기 때문이다. (AD)

한데 앞서 말한 면도기 쇼핑몰의 경우에는 고착도의 중요성이 상대적으로 떨어진다. 매일 새로 나온 면도기 제품을 구경하는 것이 취미인 사람은 거의 없다. 일반적으로 면도기 교체 주기에만 접속하여 상품을 구매한다. 따라서 이 경우에는 고착도보다 리텐션을 분석하는 게 더 좋은 인사이트를 얻을 수 있겠다.

해당 사이트에서는 리텐션과 고착화의 차이를 '자발적 의지'로 설명한다.

- 리텐션은 자발적 의지를 포함, 외부 요인 (마케팅 푸시 광고)도 같이 포함

- 고착화는 순전한 '자발적 의지'로 서비스를 다시 진입

이거에 대한 답은 모르겠다. (아닌 것 같음)