데이터 수(n)에 따른 시간 복잡도 함수(T(n))을 정확하게 구하는 것은 대부분 쉽지 않다.

시간복잡도 함수 T(n)은 근사치(approximation) 식을 구성해도 문제가 되지 않는다

시간복잡도 함수가 와 같다면 로 간략화해도 된다.

그리고 더 나아가 와 같이 간략화해도 문제가 없다

이는 수학적으로 봤을 때 은 뺏을 때 값에 많은 영향을 줄 것 같지만 그렇지 않다. 아래 표를 보면 알 수 있다.

| 의 비율 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 10 | 100 | 20 | 120 | 83.33% |

| 100 | 10,000 | 200 | 10,200 | 98.04% |

| 1,000 | 1,000,000 | 2,000 | 1,002,000 | 99.80% |

| 10,000 | 100,000,000 | 20,000 | 100,020,000 | 99.98% |

| 100,000 | 10,000,000,000 | 200,000 | 10,000,200,000 | 99.99% |

위 표는 임의의 값 이 있을 때 이 차지하는 비율을 나타낸다.

비율을 살펴보면 의 값이 커질수록 이 차지하는 비율은 확실히 커지게 된다.

따라서 를 로 표현할 수 있다.

그리고 위 함수를 빅-오 표기법으로 표현하면 과 같이 표현할 수 있다.

그리고 이를 일반화하면 다음과 같다.

즉, 다항식으로 표현된 시간 복잡도 함수 에서 큰 의미를 갖는 것은 '최고차항의 차수()'이다

이는 최고차항이 일때도 똑같이 이 된다.

그럼 계수가 9999인 것은 꽤나 큰 의미를 가질텐데 왜 그럴까??

이는 다음과 같다

데이터의 수(n)가 5개일 경우 연산 횟수의 증가가 각각 , 로 둘의 차이가 크다.

하지만 빅-오의 관점에서는 다음과 같이 본다

데이터의 수가 2, 3, 4개로 늘어날 때 연산횟수는 4, 8, 16으로 두배씩 증가

데이터의 수가 2, 3, 4개로 늘어날 때 연산횟수는 99, 198, 396으로 두 배씩 증가

결론적으로 2배씩 증가하는 것은 같다.

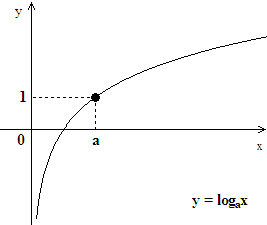

이는 으로 데이터 증가에 따른 연산횟수의 증가 형태를 좌표평면상에 그리면 증가하는 추세가 둔화되는 형태를 띈다. (로그 그래프와 유사한 형태를 그린다)

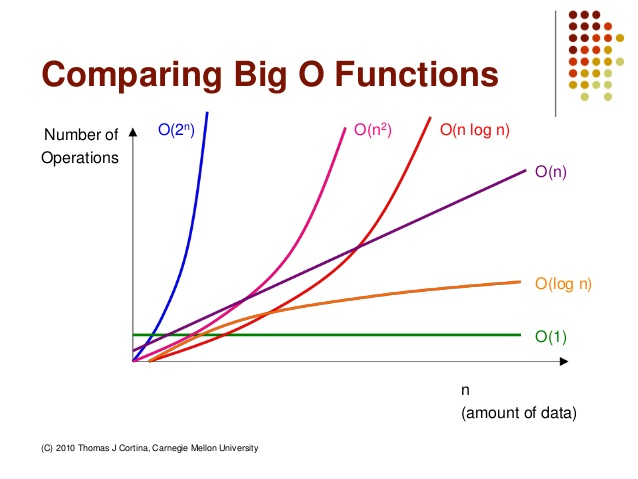

대표적인 빅-오

- 상수형 빅-오라고 한다.

- 데이터 수에 상관없이 연산횟수가 고정인 유형의 알고리즘을 의미

- 예를 들어 연산 횟수가 데이터 수에 상관없이 3회씩 진행되는 알고리즘이라도 가 아닌 이라고 한다.

- 로그형 빅-오라 한다.

- '데이터 수의 증가율'에 비해 '연산횟수의 증가율'이 훨씬 낮은 알고리즘을 의미

- 매우 바람직한 유형이다

- 선형 빅-오라 한다.

- 데이터의 수와 연산횟수가 비례하는 알고리즘을 의미

- 선형로그형 빅-오라 한다.

- 데이터의 수가 두 배로 늘 때, 연산횟수는 두 배를 조금 넘게 증가하는 알고리즘을 의미

- 과 을 곱한 형태로 난해해 보이지만, 이에 해당하는 알고리즘이 적지 않음

- 데이터 수의 제곱에 해당하는 연산횟수를 요구하는 알고리즘을 의미

- 데이터 양이 많은 경우 적용하기에 부적절

- 일반적으로 이중 중첩된 반복문 내에서 알고리즘 연산이 이루어지기 때문에 발생

- 중첩된 반복문의 사용은 알고리즘 디자인에서 그리 바람직하지 않다.

- 데이터 수의 세 제곱에 해당하는 연산횟수를 요구하는 알고리즘을 의미

- 일반적으로 삼중 중첩된 반복문 내에서 알고리즘 연산이 이루어지기 때문에 발생

- 이 또한 제곱과 같이 적용하기에는 무리가 있는 알고리즘이다.

- 지수형 빅-오

- 사용하기에 매우 무리가 있는, 사용하는 것 자체가 비현실적인 알고리즘

- 매우 무서운 연산횟수의 증가

- 만약 알고리즘이 이런 성능을 보이면, 개선의 과정을 거쳐 가장 현실적인 연산횟수를 보이는 알고리즘으로 수정되어야 한다.

빅-오의 성능 대소 정리

빅-오 그래프

아래는 대표적인 빅-오의 '데이터 수의 증가에 따른 연산횟수 증가율'을 그래프로 정리한 것이다.