머신러닝을 공부함에 있어서 수학을 공부하는 것은 필수적이다.

그래서 선형대수학의 기초를 공부하고자 이번 시리즈를 시작하였습니다.

고등학교 수준의 기본적인 수학을 학습했음을 전제로,

최대한 이해하기 쉽게 내용을 구성하고자 노력하였습니다.

이 글을 보시는 분들이 수학 공부를 함에 있어서 도움이 되면 좋겠습니다.

이번 시리즈는 도서 "통계학을 위한 선형대수"(박흥선)을 참고하였습니다.

[학습개요]

- 학습목적

- 미분함수(Derivative)

- 편미분함수(Partial Derivative)

- 헤시안행렬(Hessian Matrix)

- 최적점과 안장점(Optimal and Saddle)

- 제약 조건 하의 최적점 찾기(라그랑지 승수법)

[학습목적]

머신러닝 모델에 대한 공부를 할 때 미분이 왜 중요할까??

도함수를 미분하는 것과 머신러닝 모델이라... "미분을 배워봤자 기초만 알고 있으면 되는 거 아닌가??"와 같은 안일한 생각들로 머신러닝 공부와 미분을 공부하는게 어떠한 연관성이 있는지 잘 감이 오지 않을 수 있다.

하지만 미분은 매우매우x100 중요하다.

나는 공부를 무작정 많이 하는 것도 중요하지만, 이 공부가 내가 이루려는 목적에서 왜 중요한지 알고 공부해야한다고 생각하기 때문에 미분을 공부하는 목적부터 다루겠다.

그래서 미분이 머신러닝을 공부함에 있어서 왜 중요하냐?

왜냐하면 내가 생각한 수학적인 관점에서 <머신러닝>의 정의는

"데이터의 차원을 축소하여 모델을 실제 데이터에 맞게 최적화시키는 것"이기 때문이다.

이를 알기 쉽게 말하면 "최소한의 변수로 실제 데이터와 오차가 제일 작은 모델을 만드는 것"이고,

더 쉽게 말하면 "데이터의 열을 최대한 줄여 오차가 제일 작은 모델을 만드는 것"이기 때문이다.

이 정의는 다음과 같은 두 가지 문제를 가진다.

1. 차원축소

2. 최적화

물론, 모델이 이해하기 쉬운 데이터 형태로 바꾸는 과정에 대한 이해도 필요하지만 난 위 두 가지 문제가 머신러닝 공부를 함에 있어서 가장 중요하다고 생각한다.

그리고 둘 중에서도 특히 더 중요한 건 최적화이다.

그리고, 최적화에서 가장 중요한 문제는 Gradient-Based Optimization 문제!

즉 Cost Function을 가장 작게 만드는 것이다.

여기서 미분과 머신러닝 공부의 연관점을 찾을 수 있다.

Cost function을 작게 만든다. 즉, 함수가 최소가 되게 만든다.

그렇다.

수학적으로 최소/최대를 찾는 가장 대표적인 방법이 바로 미분이다.

그러므로 머신러닝을 공부함에 있어서 가장 핵심적인 개념을 다루는 도구가 미분이기 때문에 머신러닝을 공부할 때 미분을 배우는 것이다!

그럼 이제 미분에서 중요한 개념들을 함께 공부해보자

[미분함수와 편미분함수]

함수 f(x)의 변화율은 x의 작은 변화에 대해 x가 어떻게 변화하는가를 계산함으로 얻을 수 있다.

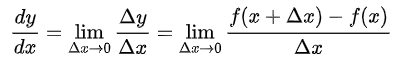

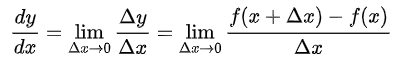

그러므로 미분함수는 다음과 같이 정의된다.

f′(x)=dxdf(x)=h→0limhf(x+h)−f(x)

이때 최대/최소점은 f′(x)=0이 되는 점을 찾아냄으로써 찾을 수 있다.

자 그럼 편미분함수, Partial Derivative는 무엇인가.

다변량함수 f(x1,x2)에 대한 미분은 각 변수에 대한 편미분함수로 구성되며 다음과 같이 정의된다.

∂x1∂f=∂x1∂f(x1,x2)=h→0limhf(x1+h,x2)−f(x1,x2)

∂x2∂f=∂x2∂f(x1,x2)=h→0limhf(x1,x2+h)−f(x1,x2)

그리고 이를 벡터로 표시하면 다음과 같이 나타낼 수 있다.

∇f=(∂x1∂f∂x2∂f)

이를 f(x1,x2)의 스코어벡터(score vector) 혹은 기울기벡터(gradient vector)라고 하며, 이때 ∇는 델 연산자라고 부른다.

[헤시안행렬(Hessian Matrix)]

헤시안행렬은 위의 델연산자를 2차 미분함수로 나타내어 Matrix 형태로 표현한 것이라고 쉽게 말할 수 있으며, 함수 f(x,y)의 헤시안 행렬은 다음과 같이 정의된다.

H(x,y)=(∂x2∂2f∂y∂x∂2f∂x∂y∂2f∂y2∂2f)

이러한 헤시안 행렬은 아래의 자코비안(Jacobian) 행렬과도 연관성을 가지는데, 두 식을 비교해보면 알 수 있듯이 자코비안 행렬의 2차 도함수 버전이 헤시안행렬임을 알 수 있다.

J=⎝⎜⎜⎛∂x1∂f1⋮∂x1∂fm⋯⋱⋯∂xn∂f1⋮∂xn∂fm⎠⎟⎟⎞

이와 같은 헤시안행렬은 최적화 문제에서 매우 중요한 개념으로 꼽힌다.

[최적점(optimal)과 안장점(saddle)]

"최적화" 과정에서 함수의 최적점(최대 혹은 최소)을 나타내는 극값에 대한 문제는 자연과학과 공학, 사회과학 등 여러 다양한 분야에서 중요하다.

이에 극대값(Local maximum)과 극소값(Local minimum)을 가지는 조건에 대해 알아보고자 한다.

고등학교 수학을 공부하던 그 시절의 기억을 잘 되짚어보면, 단변량 함수의 극대값과 극소값은 다음과 같이 구할 수 있다.

단변량함수 f(x)에 대해, x=x0에서

dxdf(x0)=0,dx2d2f(x0)<0

을 만족하면 f(x0)은 극대값이며, 한편

dxdf(x0)=0,dx2d2f(x0)>0

을 만족하면 f(x0)은 극소값이 된다.

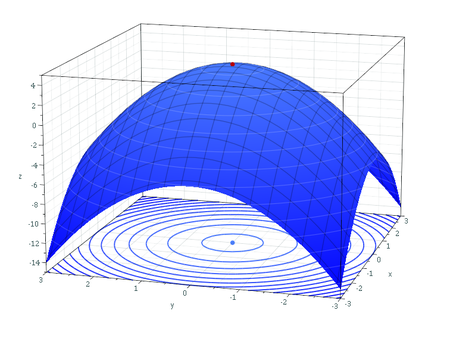

그럼 다변량 함수의 극대값과 극소값은 어떻게 구할 수 있을까?

다변량 함수의 극대값과 극소값 다음 두 가지 조건이 성립할 때 만족된다.

∂x∂f(x0,y0)=∂y∂f(x0,y0)=0 (∂x2∂2f(x0,y0))(∂y2∂2f(x0,y0))−(∂x∂y∂2f(x0,y0))2>0

일 때,

∂x2∂2f(x0,y0)+∂y2∂2f(x0,y0)<0이면, f(x0,y0)은 극대값이고

∂x2∂2f(x0,y0)+∂y2∂2f(x0,y0)>0이면, f(x0,y0)은 극소값이다.

그런데 여기서 하나의 궁금증이 생긴다.

단변량 함수의 극값 조건과 다변량 함수의 극값 조건을 비교해보면 단변량 함수에서 dxdf(x0)=0 조건이 다변량 함수에서의 ∂x∂f(x0,y0)=∂y∂f(x0,y0)=0 과 같은 성질의 조건이고,

단변량함수에서 dx2d2f(x0)<0,dx2d2f(x0)>0이라는 조건은 다변량함수에서 ∂x2∂2f(x0,y0)+∂y2∂2f(x0,y0)<0,∂x2∂2f(x0,y0)+∂y2∂2f(x0,y0)>0과 같은 성질의 조건임을 알 수 있다.

그럼 (∂x2∂2f(x0,y0))(∂y2∂2f(x0,y0))−(∂x∂y∂2f(x0,y0))2>0이라는 조건은 무슨 의미를 가지는 걸까?

바로, 위에서 배웠던 헤시안 행렬이 양정치 행렬(positive definite matrix)1임을 의미한다. 즉, 헤시안 행렬이 양정치 행렬이라면 다변량함수에서의 극대값과 극소값을 구할 수 있게 되는 것이다.

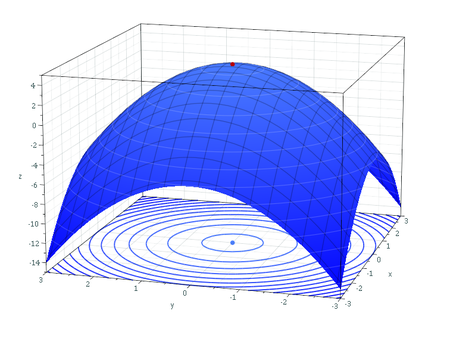

- 다변량 함수의 극대점

그러면 헤시안행렬이 꼭 양정치행렬이여만 할까?

당연히 아니다. 다음은 헤시안행렬이 음정치행렬인 경우이다.

∂x∂f(x0,y0)=∂y∂f(x0,y0)=0 (∂x2∂2f(x0,y0))(∂y2∂2f(x0,y0))−(∂x∂y∂2f(x0,y0))2<0

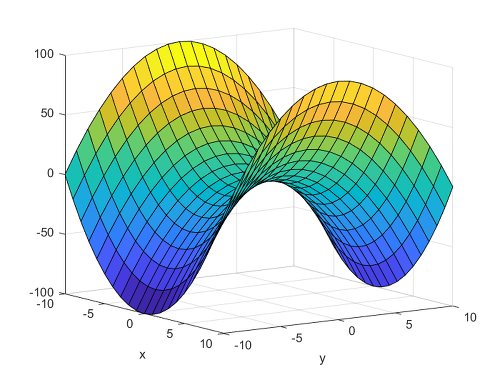

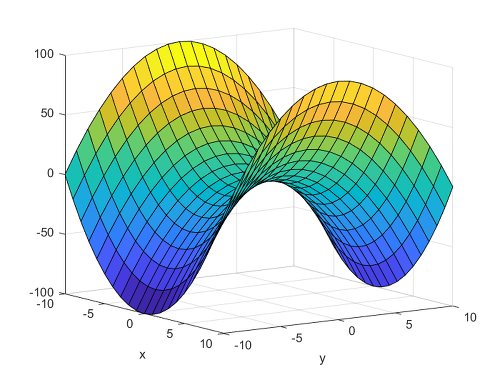

다변량 함수 f(x,y)가 (x0,y0)에서 위 두 조건을 만족시킬 때, f(x0,y0)를 안장점(Saddle point)라고 부른다.

안장점이란 극대/극소값은 아니지만, 미분값이 0이면서도 극값을 이루지 않는 점으로, 이 점에서 한 변수 방향에서는 극대값을 이루지만, 다른 변수 방향에서는 극소값을 이룬다.

그리고 만약

(∂x2∂2f(x0,y0))(∂y2∂2f(x0,y0))−(∂x∂y∂2f(x0,y0))2=0

이라면 점(x0,y0)은 아무것도 결정할 수 없는(indecisive) 점이 된다.

이러한 최적점과 안장점은 최적화 문제에서 중요한 개념이니 꼭 숙지하도록 하자

[제한된 조건에서 최적점 찾기]

위에선 아무런 제약조건 없이 함수의 극대/극소점을 찾는 방법을 살펴보았지만, 실제로 극대/극소점을 어떤 특정 제약조건 안에서 찾는 경우가 흔히 발생한다. 이때 쓰이는 방법이 라그랑지 승수법(Langrange multiplier)을 통한 제약조건 하 극값 계산법이다.

라그랑지 승수법은 제약조건 g(x,y,z)=c 하에서의 함수 f(x,y,z)의 극대/극소값은 아래 조건을 만족시킨다.

Q(x,y,z)=f(x,y,z)−λ(g(x,y,z)−c)에서

∂x∂Q=∂y∂Q=∂z∂Q=∂λ∂Q=0

여기서 Q를 라그랑지 함수, λ를 라그랑지 승수라고 일컫는다.

해당 식을 통해 제약조건 하에서 극대/극소점을 해결할 수 있다.

- 각주

: 양정치 행렬에 관해선 다음에 다룰 예정이다.↩