자료구조 개념 정리하기 <2>

🖍🖍 알고리즘 백준 문제 마라톤에 문제 주제에 맞춰서 정리해본거라 중구난방일 수 있지만.. 최대한 내가 이해한대로! 알고리즘 튜터님(스파르타 코딩클럽 박현준 튜터님😆)이 집어주신 전체적인 자료구조의 숲을 보는 훈련을 하면서 정리하는게 목표입니다!

🌲 자료구조의 숲 보기

- Sort는 오름차순 또는 내림차순 으로 정리. 버블정렬(단순이 다 비교), 선택정렬(선택에서 앞으로 이동 시키기), 삽입정렬(필요할 때만 자리 이동, 아니면 break => 이미 정렬이 좀 되어 있으면 빠름) , 병합정렬(쪼개서 정렬하고 합친다, 시간 비교적 빠름) 각각 차이 알아두기!

- Stack은 Last In First Out으로 DFS에 사용! 뭔가 넣었다가 바로 빼는 느낌!

- Queue 은 First In First Out으로 BFS에 사용! 순서대로 빼는 느낌!

- Hash 파이썬에서 dictionary와 같고 다른 언어에서는 흔히 object(객체)와 비슷한 개념! key값과 value가 존재! 정리해서 묶어 놓을 때 좋음!

🧱 정렬

버블 정렬

-

옆에 거랑 비교하면서 큰 수가 마지막으로 가게끔 자리를 계속 바꿔 줍니다!

-

시간 복잡도는 for문 안에 하나의 for문이 더 있으므로 O(N^2)

-

버블 정렬 code

1) 일단비교를 몇 번 해야 할지생각 해보고

2)맨 마지막 까지 비교가 끝나면, 맨 마지막 숫자는 제대로 정렬 된 거니깐 그 다음 비교는 그걸 제외하고 하면 됩니다!즉, 배열의 길이가 5라면 처음엔 array[4] 까지 비교하고 그 과정이 끝나면 array[4]는 정렬이 완료된 것이고 그 다음은 array[3]까지만 비교하면 되는 방식 입니다!

input = [4, 6, 2, 9, 1]

def bubble_sort(array):

n = len(array)

for i in range(n - 1):

for j in range(n - i - 1):

if array[j] > array[j + 1]:

array[j], array[j + 1] = array[j + 1],array[j]

return array선택 정렬

-

처음부터 마지막까지 비교해보고 제일 작은 수를 맨 앞으로 자리를 바꿔줍니다!

-

똑같이 2차 반복문이 나오고, array의 길이 만큼 반복하므로 O(N^2)

-

선택 정렬 code

1) 일단 이렇게 비교하는 행위를총 몇번해야하는 지생각 합니다. 예를들어 list에 수가 5개 있으면,처음에는 4번(4와6, 4와2, 2와9, 9와1), 이렇게 비교해서제일 작은 수를 맨앞으로 보내면, 맨 앞은 이미 정렬이 완료된 것입니다! 그러면 맨 처음을 제외한 나머지 숫자 4개는3번비교, 그 다음은2번, 마지막1번이렇게 총 4번을 합니다! => 그러므로 큰 반복문은 n - 1

2) 비교 할 때마다맨 앞자리가 갱신되므로 (맨 처음에는 array[0], 그다음은 array[1]...) => min_index = i

3) 1)에서 설명했듯이 실질적으로 비교하는 횟수는 맨 처음에 4번, 그다음 3번 이런식이므로i가 1씩 커질 때마다 비교해야하는 범위가 줄어 듭니다. => 그래서 작은 반복문은 n - i

4) 2)에서 설명했듯이 맨 앞자리가 갱신되고거기서 부터 비교를 다시 시작하므로 => array[i + j]

5) 그리고맨 앞과 비교한 수 중 가장 작은 수 자리 변경!

input = [4, 6, 2, 9, 1]

def selection_sort(array):

n = len(array)

for i in range(n - 1):

min_index = i

for j in range(n - i):

if array[i + j] < array[min_index]:

min_index = i + j

array[i], array[min_index] = array[min_index], array[i]

return삽입 정렬

-

선택 정렬과 가장 큰 차이는 비교해보고 필요 할때만 자리를 이동 시킵니다!

-

이것도 똑같이 O(N^2) 이 지만, 만약 정렬이 거의 되어있는 list라면? break 문에 의해서 금방 끝나게 되므로 최선의 경우에는 Ω(N)

-

삽입 정렬 code

1) 비교 자체는 똑같이n - 1번 입니다.

2) 이번에는비교횟수가 점점 늘어납니다. 예를 들어 맨 앞에 4가 있고 6이 들어온다고 했을 때, 4와 6만 비교하면 되서1번, 6다음으로 2가 들어온다고 하면 6과 2, 4와 2 비교하면 되서2번입니다. => 이렇게 비교하는 횟수가 1씩 늘어나므로 j의 범위는 i 로 정해줘서 하나씩 늘어 나게 하고, 맨 처음 부터 비교 한번을 하므로 i의 범위를 1부터 n으로 합니다. 그럼 n - 1과 똑같은 횟수가 됩니다!

3)앞에 있는 수가 뒤에 있는 수보다 크면 둘의 자리를 바꿔 줍니다.여기서 만약 바로 앞에 있는 수가 더 크지 않으면더 앞에 있는 수와는 비교할 필요가 없습니다!이미 앞은 정렬이 되어있으니까요! 예를 들어, [2, 4, 6, 9, 1]의 경우가 9가 새로 들어온다고 가정했을 때, 6과 9를 비교하면 이미 6이 9보다 작으므로 앞에 2와 4도 당연히 9보다 작다는 걸알 수 있습니다. 따라서 이런경우에는 더 비교하지 않고 break! 삽입 정렬의 가장 큰 특징 이라고 할 수 있어요!

input = [4, 6, 2, 9, 1]

def insertion_sort(array):

n = len(array)

for i in range(1, n):

for j in range(i):

if array[i - j - 1] > array[i - j]:

array[i - j - 1], array[i - j] = array[i - j], array[i - j - 1]

else:

break

return병합 정렬

-

배열을 앞부분과 뒷부분으로 쪼개서 정렬하고 병합하는 과정을 반복합니다!

-

시간 복잡도는 O(NlogN)

-

병합 code

1) 일단 merge 함수는 두개로 쪼개진 (정렬된)list가 각각 있을 때, 각각의 원소를 하나씩 비교해서 크기가 작은 거를 새로운 result list에 추가해 줍니다. 이렇게 더 작은 걸 가지고 있던 list는 그 다음 원소를 비교할 수 있도록 index를 +1 해줍니다 => array1 요소를 result list에 추가해주면 i += 1, array2면 j += 1

2) 한 list가 먼저 끝나면 나머지 list에 있는 원소들을 그대로 result list에 마저 추가해 줍니다

array_a = [1, 2, 3, 5]

array_b = [4, 6, 7, 8]

def merge(array1, array2):

result = []

i = 0

j = 0

while i < len(array1) and j < len(array2):

if i < len(array1) and array1[i] <= array2[j]:

result.append(array1[i])

i += 1

elif j < len(array2) and array1[i] > array2[j]:

result.append(array2[j])

j += 1

if i == len(array1):

while j < len(array2):

result.append(array2[j])

j += 1

if j == len(array2):

while i < len(array1):

result.append(array1[i])

i += 1

return result

print(merge(array_a, array_b)) - 병합 정렬 code

1) 일단 큰 list를 두 개로 쪼개고 그 list를 정렬 시킨 뒤merge 함수를 사용해서 합칩니다.

2) 쪼개고, 정렬하고, 쪼개고 정렬하고... 이럴때 바로 재귀 를 사용합니다!! => 최종적으로 list의 길이가 1이거나 0일 땐 무조건 정렬된 list라고 할 수 있습니다! 이부분이 탈출 조건이 됩니다!

array = [5, 3, 2, 1, 6, 8, 7, 4]

def merge_sort(array):

if len(array) <= 1:

return array

mid = len(array) //2

left_list = array[:mid]

right_list = array[mid:]

return merge(merge_sort(left_list), merge_sort(right_list))🛒 스택

-

Last In First Out제일 나중에 들어간게 제일 먼저 나옵니다! -

넣은 순서가 필요한 경우 스택 사용! ex) 뒤로가기 버튼

-

data를 넣고 빼는 게 빈번?

Linked List비슷! -

스택 직접 구현하는 code

class Node:

def __init__(self, data):

self.data = data

self.next = None

class Stack:

def __init__(self):

self.head = None

# 맨 앞에 새로운 Node추가

def push(self, value):

new_node = Node(value)

new_node.next = self.head

self.head = new_node

return

# 제일 나중에 들어간걸 제일 먼저 나오게 하므로

# 맨 앞에 있는 것 반환

def pop(self):

if self.is_empty():

return "Stack is empty!"

delete_node = self.head

self.head = self.head.next

return delete_node

def peek(self):

if self.is_empty():

return "Stack is empty!"

return self.head.data

# isEmpty 기능 구현

def is_empty(self):

return self.head is None🏃♀️ 큐

-

First In First Out먼저 들어간게 먼저 나옵니다! -

따라서, 순서대로 처리 되어야 하는 일에 필요! ex) 주문 들어온 순서 대로 처리, 먼저 해야 하는 일 저장

-

stack은 한쪽에서 넣고 빼고를 다하지만, queue는

한쪽에서 넣고 다른 한쪽에서 뺄 수 있습니다! -

stack 처럼 넣고 빼고가 빈번하므로

Linked List와 비슷하게 구현! -

큐 직접 구현하는 code

class Node:

def __init__(self, data):

self.data = data

self.next = None

class Queue:

def __init__(self):

self.head = None

self.tail = None

# 맨 뒤에 새로운 node 추가하기

def enqueue(self, value):

new_node = Node(value)

if self.is_empty():

self.head = new_node

self.tail = new_node

return

self.tail.next = new_node

self.tail = new_node

return

# 큐는 맨 앞에 있는게 맨 먼저 들어간 것이므로

# head를 삭제 => 제일 먼저 들어간게 제일 먼저 나온다

def dequeue(self):

if self.is_empty():

return "Queue is empty"

delete_node = self.head

self.head = self.head.next

return delete_node.data

def peek(self):

if self.is_empty():

return "Queue is empty"

return self.head.data

def is_empty(self):

return self.head is None🤔 실제 문제를 풀 때는 ?

stack과 queue 개념을 이용하기 위해 직접 구현해봤지만 문제를 풀때는 파이선의 list를 쓰면 됩니다.

stack.append(4) => push(4)

stack.pop(4) => pop(4)

queue.pop(0) => dequeue()

🧵 해쉬

-

파이썬의

dictionary와 거의 같습니다! -

key를 통해서value를 불러옵니다! -

하지만 dictionary는 내부적으로 array(배열)을 사용하므로 어떤 index에 특정한 값을 넣어줄지를 정해야 합니다! 그 때 사용하는 것이 바로

해쉬함수입니다!👀 Hash function ?

임의의 길이를 갖는 메세지를 입력하면 고정된 길이의 해쉬값을 출력하는 함수 입니다! ex) hash("fast") = -146084012848775433 -

해쉬 함수를 사용해서 나온 값은 너무 크므로 그 값을

list의 길이로 나눈 나머지 값을 index로 해줍니다!어떤 수든 나누는 수 보다 나머지가 작기 때문에 가능합니다! -

해쉬 code

class Dict:

def __init__(self):

self.items = [None] * 8

def put(self, key, value):

index = hash(key) % len(self.items)

self.items[index] = value

return

def get(self, key):

index = hash(key) % len(self.items)

return self.items[index]- 그런데 이대로만 하면 문제가 발생합니다! 해쉬값을 나눴을 때 나머지 같으면 같은 index에 여러가지 data가 들어가려다가 먼저 들어가있던 data를 나중에 들어오는 data가 덮어 쓸 수 있습니다😂 그러므로 이럴 때는

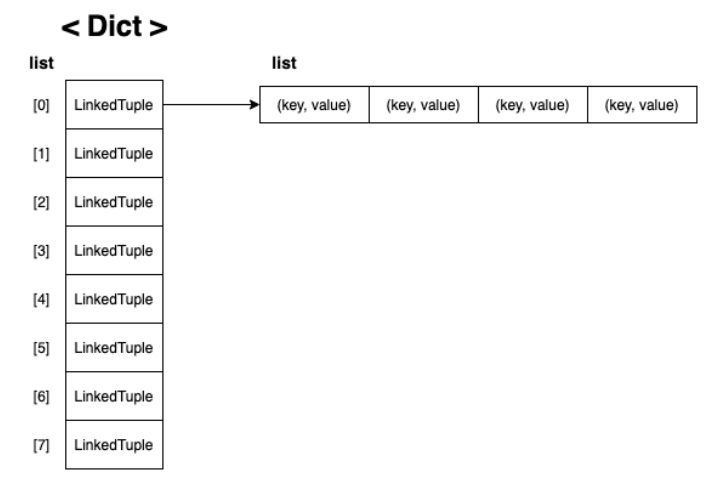

한 index에 data를 넣되, 예쁘게 정리해서 즉, linked list로 연결해서 넣어줍니다!이렇게 겹치는 현상을 충돌 이라 하고 아래 그림 처럼 Linked List를 이용해서 충돌을 해결하는 걸 체이닝 이라고 합니다!

- 체이닝 적용시킨 해쉬 code

class Dict:

def __init__(self):

self.items = [None] * 8

def put(self, key, value):

index = hash(key) % len(self.items)

# 이미 index에 다른 data가 있다면 그 뒤에 붙여주자!

return self.items[index].add(key, value)

def get(self, key):

index = hash(key) % len(self.items)

# 한 index에 여러 data가 있다면 key로 value를 가져오자!

return self.items[index].get(key)