본 글에선 단일 EC2 인스턴스에 대해 자동화 배포 아키텍처를 만들고 배포하며, 오토스케일링과 로드 밸런싱이 적용된 아키텍처에서 CodeDeploy를 사용한 자동화 배포 구축은 아래의 글에서 확인해보실 수 있습니다.

[AWS] EC2 Deployment with CodeDeploy + Github Actions (with Auto Scaling)

본 글에서 CodeDeploy 등의 개념과 간단하게 단일 EC2 인스턴스에 CodeDeploy를 사용한 자동화 배포 방법을 설명합니다.

0. Overview

EC2에 도커 컨테이너만 올려서 쓸거면 차라리 ECS(Elastic Container Service)나 EKS(Elastic Kubernetes Service) 등을 사용하는 것이 훨씬 더 간편하게 빠르게 배포할 수 있다.

다만 세밀한 모니터링 또는 설정이 필요하다거나 OS를 만져야할 그런 좀 특수한 상황과 같이 EC2를 사용해야만 하는 경우도 있을 것이다.

아니면 애초에 도커 자체를 사용하지 않아 소스코드를 직접 EC2에 배포하여 pm2 등의 프로그램으로 무중단 배포 후 실행하는 경우도 있을 것이다.

이번 포스팅에선 도커를 사용하지 않으며 직접 소스코드를 오토스케일링이 적용된 EC2에 배포하고 업데이트하는 자동화된 CI/CD를 작성해볼 것이다.

그 중심으로 AWS CodeDeploy에 대해 다뤄볼까 하고, 마지막으로 Github Actions를 통한 자동화까지 해보려고 한다.

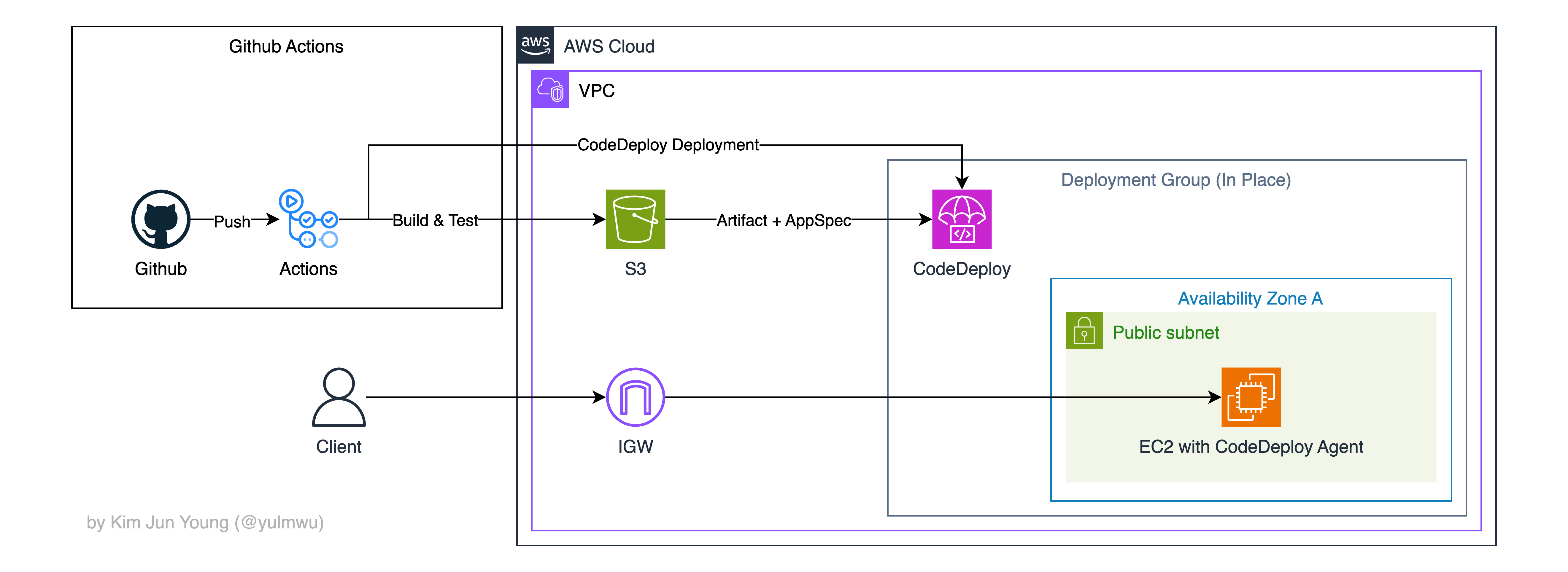

1. AWS Architecture

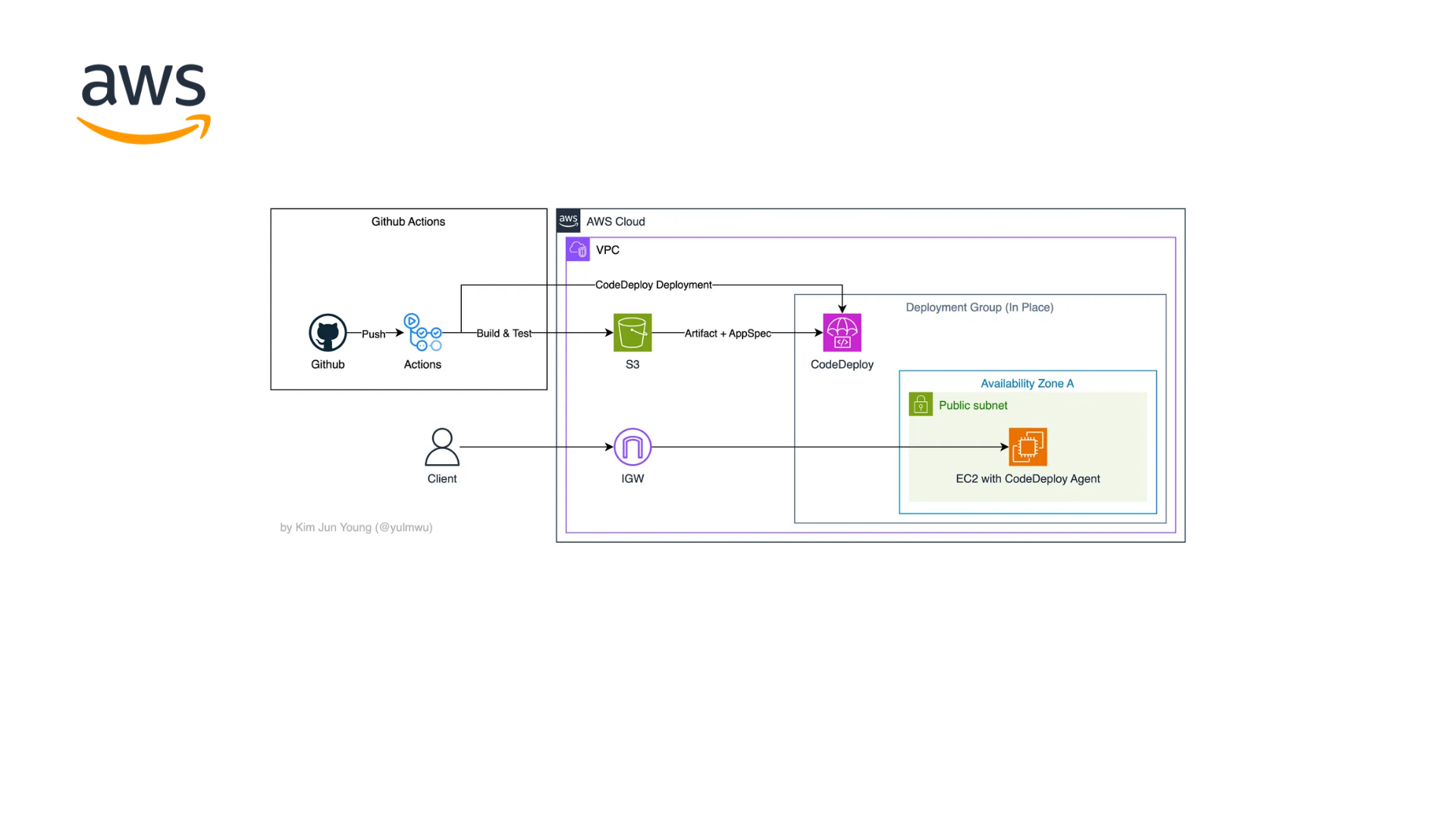

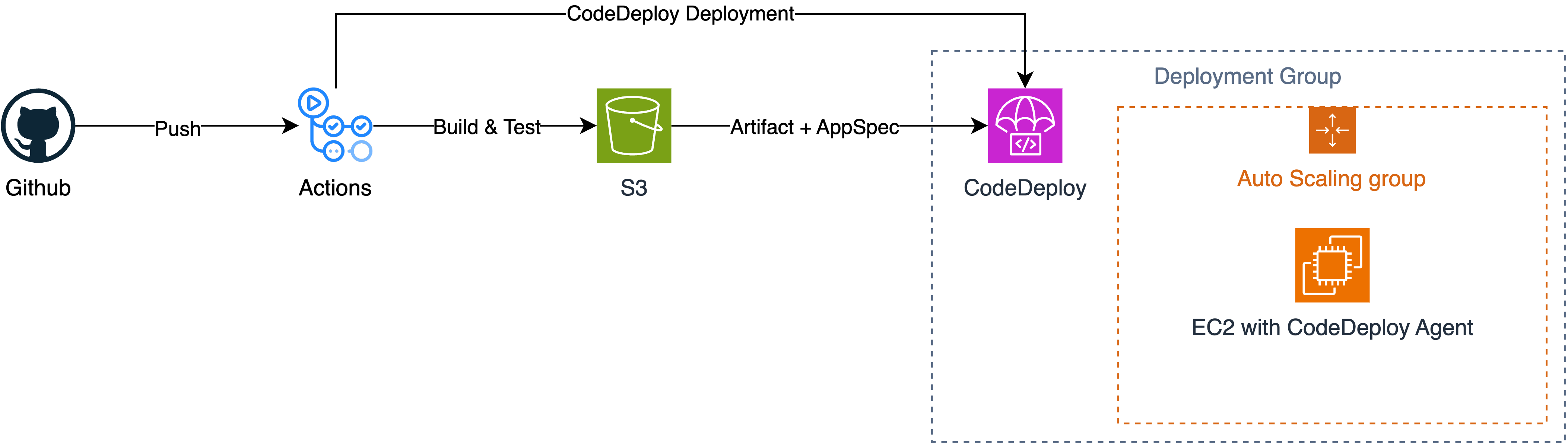

아키텍처를 설명하면 아래와 같다.

먼저 Github Actions CI/CD를 사용하여 Github에 소스코드를 Push하면 프로젝트 소스코드를 빌드하고 S3에 업로드한다.

그리고 Actions가 CodeDeploy 실행 명령어를 실행하고, 소스코드에 포함된(S3에 포함된) appspec.yml 파일을 바탕으로 CodeDeploy를 실행한다.

이렇게 되면 CodeDeploy가 Deployment 그룹에 속한 EC2 인스턴스(CodeDeploy Agent가 실행되야함)에서 코드를 실행하고 수정하거나(In Place) Blue/Green 배포 방식대로 인스턴스를 만들고 교체한다.

그 대상으론 단일 EC2, 온프레미스 서버, 오토스케일링 그룹(ASG), ECS, Lambda 등이 될 수 있으나 본 글에선 단일 EC2에 배포하는 방식을 설명하고, 2편에서 오토스케일링 그룹에 CodeDeploy를 적용한 예제를 다루겠다.

Github Actions와 CodeDeploy를 사용한 자동화 아키텍처는 위와 같고, 포스팅에서 사용할 아키텍처는 아래와 같다. (단일 EC2 인스턴스)

What is CodeDeploy?

CodeDeploy는 AWS에서 제공하는 CD(Continuous Deployment, 지속적 배포) 서비스이다.

AWS에서 제공하는 CI 서비스엔 CodeBuild 서비스가 있고, 이들을 관리하는 CodePipeline 서비스도 존재한다.

Jenkins나 Github Actions 다양한 CI/CD 툴이 존재하는데, 굳이 AWS에서 제공하는 CodeDeploy를 사용하려는 이유는 AWS에서 제공하는 만큼 다양한 AWS 서비스를 쉽게 컨트롤 할 수 있기 때문이다.

이 포스팅에선 그 중 CodeDeploy를 사용한 자동화 배포/업데이트에 대해 다루며 EC2, ECS, 람다 함수, 온프레미스 서버 등 다양한 배포 환경을 지원하나 이 글에선 EC2에 대해 다룬다.

CodeDeploy는 배포 그룹(Deployment Group)으로 어디에, 어떤 방식으로 배포할지를 정의하며, 단일 EC2 인스턴스나 오토스케일링 그룹 등을 대상으로 정하고 In Place 방식이나 Blue/Green 방식을 선택할 수 있다.

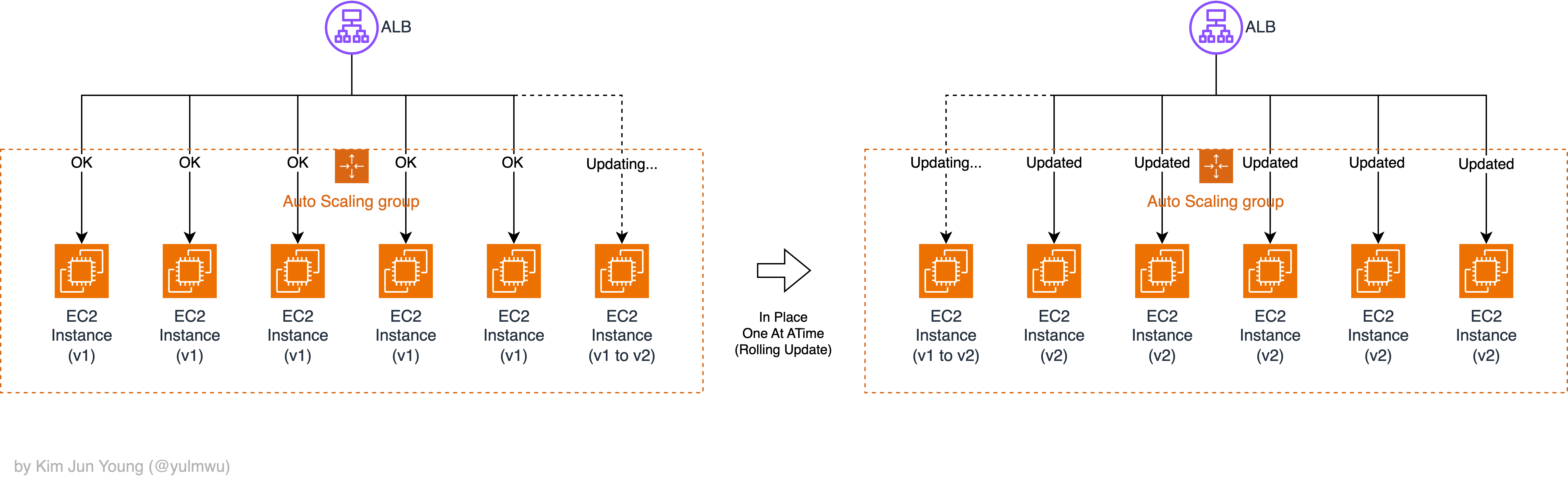

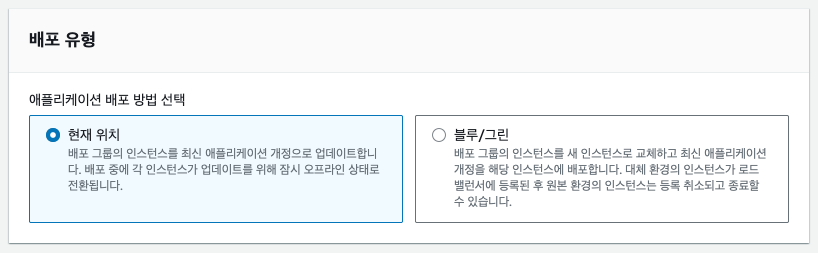

In Place, Blue/Green

배포 방식엔 크게 In Place 방식과 Blue/Green 방식으로 나뉠 수 있는데, 먼저 In Place 방식은 기존의 인스턴스에 새로운 코드(애플리케이션)을 덮어쓰는 방식으로 업데이트한다.

CodeDeploy에서 제공하는 In Place 방식에선 한번에 몇개의 인스턴스를 업데이트할지 정할 수 있다.

AllAtOnce: 배포 시 모든 인스턴스에 동시에 배포함 (무중단이 중요하지 않을 때, 빠름, 롤링 업데이트 X)HalfAtATime: 절반씩 나눠서 인스턴스에 배포함 (10개라면 5개씩 나눠서)OneAtATime: 하나씩 배포함, 무중단이 중요하다면 이걸 추천즉 롤링 업데이트의 일종인데, 인스턴스가 교체되는 동안 다른 유효 인스턴스에 트래픽이 몰릴 수 있다는 단점이 있으나, 기존의 인스턴스에 덮어 쓰기 때문에 새로운 인스턴스는 만들지 않는다.

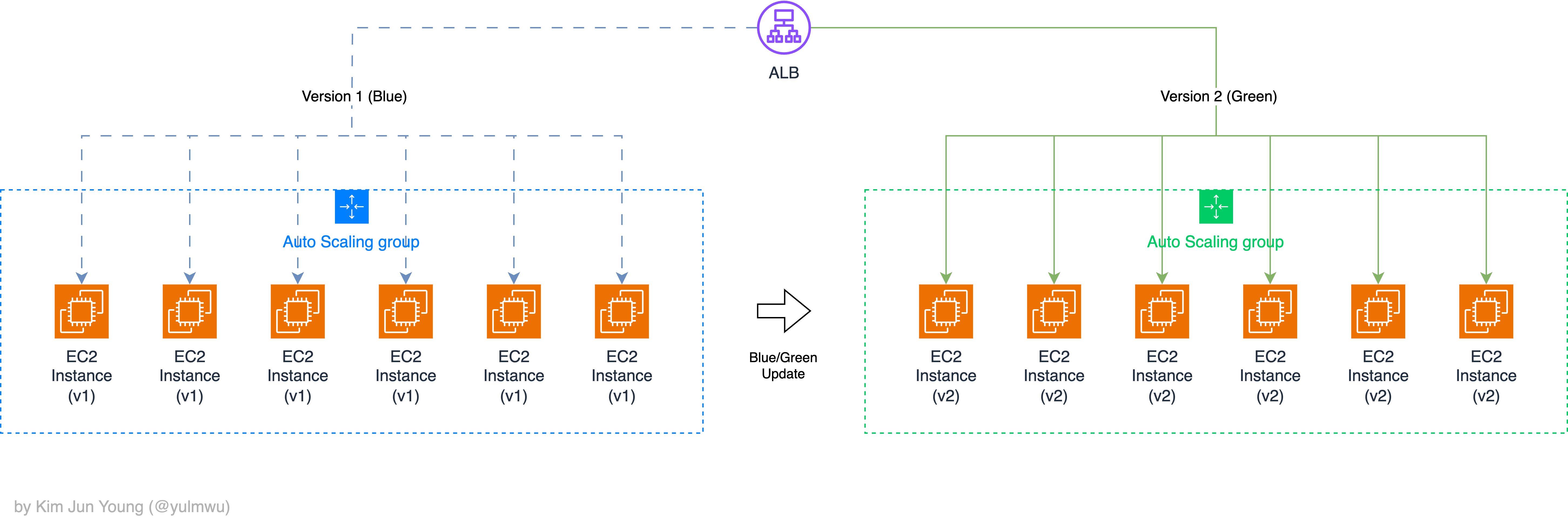

Blue/Green 방식은 정 반대로, 새로운 분기점을 만든다. 무슨 말이냐, 예를 들어 기존에 오토스케일링 그룹이 있고 그 안에 5개의 인스턴스가 돌아간다면 업데이트된 새로운 오토스케일링 그룹을 만들고 그 안에 새로운 인스턴스를 새로 만든다는 것이다.

그리고 그 새로운 인스턴스를 사용할 수 있다면 로드밸런서 등에서 대상을 새로운 오토스케일링 그룹으로 변경하여 업데이트하는 방식이다.

덕분에 무중단으로 서비스가 업데이트되고, 점차적으로 업데이트되는 In Place 방식과는 다르게 한번에 업데이트되기 때문에 관련된 오류도 없는 편이다.

하지만 업데이트되는 동안엔 새로운 인스턴스가 만들어지고 그 만큼 리소스가 2배로 소비되기 때문에 그럴 환경이 안된다면 사용할 수 없는 배포 방식이다. 다만 우리는 클라우드 환경이기 때문에 큰 문제 없이 사용할 수 있고, 업데이트 후 기존의 리소스는 제거되기 때문에 리소스 사용량 또한 큰 걱정을 할 필요는 없다.

이 포스팅에선 Blue/Green 배포 방식을 사용한다.

CodeDeploy에서 배포할 새로운 코드는 S3나 Github 레포지토리, CodeCommit 등의 서비스에서 가져올 수 있으나 S3에 업로드된 소스코드를 가져오는 식으로 사용해볼 것이다.

또한 CodeDeploy에선 AppSpec 파일(appspec.yml)을 통해 배포를 어떻게 진행할 지 명령이나 단계를 정의하고, 어떤 스크립트를 실행할 지 정할 수 있다.

version: 0.0

os: linux

files:

- source: /

destination: /home/ec2-user/app

hooks:

BeforeInstall:

- location: scripts/before_install.sh

AfterInstall:

- location: scripts/after_install.sh

ApplicationStart:

- location: scripts/start.sh여기서 Hooks의 각 단계를 Lifecycle Event Hooks라고 부르는데, 각 단계에서 어떤 스크립트를 실행할 지를 정의한다.

Lifecycle Event Hooks

(1) ApplicationStop

배포가 진행되기 전, 기존의 애플리케이션을 중단할 때 실행되는 훅이다.

pm2 stop all, docker stop 등의 명령어를 스크립트에 넣어 애플리케이션을 종료한다.

다만 Blue/Green 배포 방식에선 생략하는 경우가 많다. Blue 인스턴스는 살려두고 업데이트 전까진 Blue 인스턴스에 트래픽을 전달해야 하고, Green 인스턴스로 전환된다면 기존의 Blue 인스턴스는 삭제되기 때문이다.

(2) BeforeInstall

이 과정에서 ApplicationStop 단계의 절차를 처리하기도 하는데, 업데이트된 새로운 코드를 설치하기 전에 실행된다.

예를 들어 기존의 애플리케이션 디렉토리를 삭제한다던지, ApplicationStop 단계와 합쳐 애플리케이션을 종료한다던지 등을 수행한다.

(3) AfterInstall

CodeDeploy Agent가 코드를 가져와 app 디렉토리 등에 복사한 뒤 실행되는 단계이다.

NodeJS를 사용한다면 소스코드의 의존성을 설치하고, 필요에 따라 코드를 빌드하고 환경 변수를 세팅한다.

(4) ApplicationStart

애플리케이션이 실행되는 명령을 정의하는 단계이다. NodeJS를 사용한다면 무중단 서비스를 위해 pm2를 사용한다던지, systemctl 등의 명령어로 데몬 프로세스를 실행하는 등의 작업을 수행한다.

(5) ValidateService

애플리케이션 실행 후, 실행된 애플리케이션이 정상적으로 작동하는지 체크하는 단계이다.

예를 들어 웹서버라면 curl -f http://localhost:3000/health 등의 명령어를 실행하여 Health Check를 하는 등의 작업을 수행한다.

(6, 7) BeforeAllowTraffic, AfterAllowTraffic (Blue/Green)

Blue/Green 배포 방식에서만 실행되는 단계로, 업데이트되기 전의 Blue 인스턴스를 업데이트된 Green 인스턴스로 전환할 때 전환되기 전/후에 실행되는 단계이다.

위 7단계에서 하나라도 실패하여 오류를 띄우게 된다면 그 배포는 중단되며 실패 처리가 된다.

CodeDeploy Agent

위에서 설명하지 못한 내용인데, CodeDeploy를 통해 배포를 하려면 EC2 등에서 CodeDeploy Agent를 백그라운드 데몬 프로세스로 돌려야한다.

CodeDeploy Agent는 해당 인스턴스에서 애플리케이션 소스코드를 다운로드하고 AppSpec을 처리, 정의된 스크립트를 실행하는 등 CodeDeploy 서비스를 사용하기 위한 필요적인 작업들을 처리한다.

2. Let's build the Infra

이제 인프라를 구축해보자. 서비스의 이름은 exam 접두사로 통일한다.

복잡한 구조는 아니니 VPC를 따로 만들진 않으나, ASG를 적용한 예제에선 VPC를 따로 만든다.

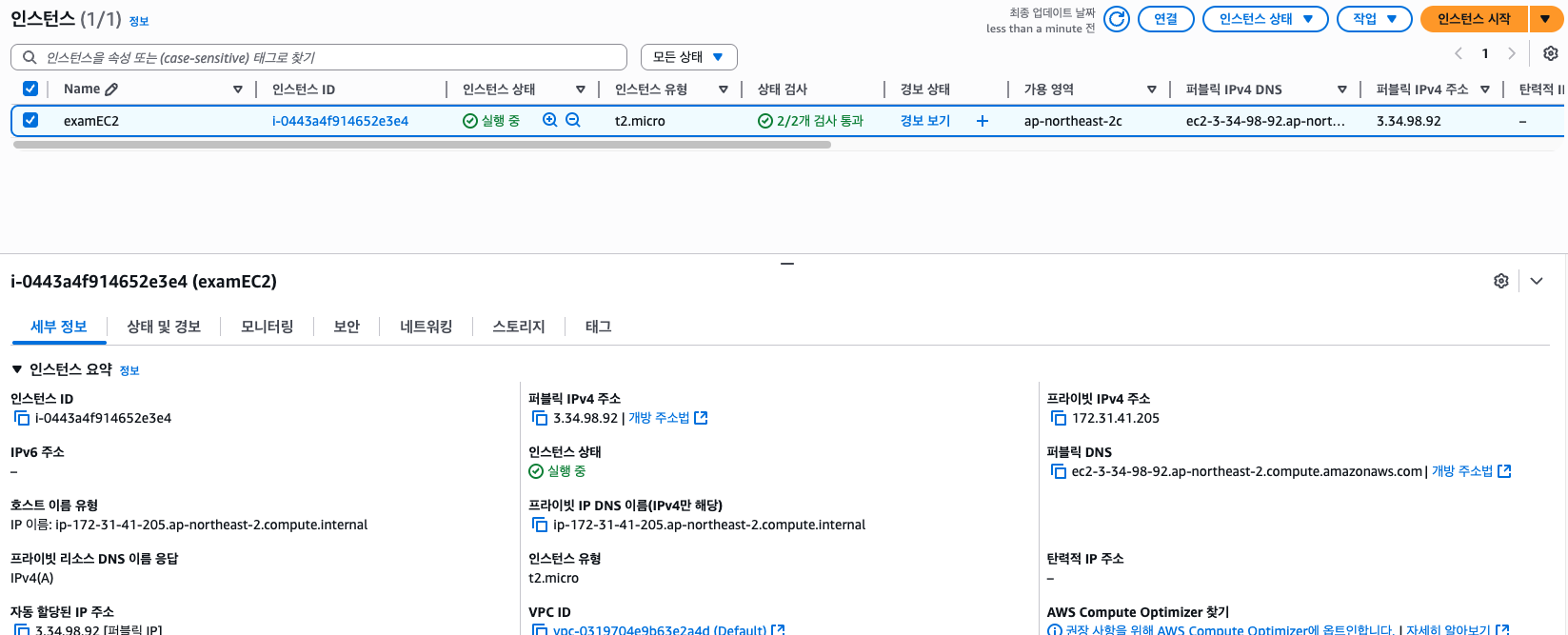

EC2 Provisioning

서버로 사용할 EC2를 만들어주자. 퍼블릭 서브넷에 EC2를 만들고, 퍼블릭 IP를 부여한다.

실제로 사용할 서비스는 아니니 대충 만들어주자.

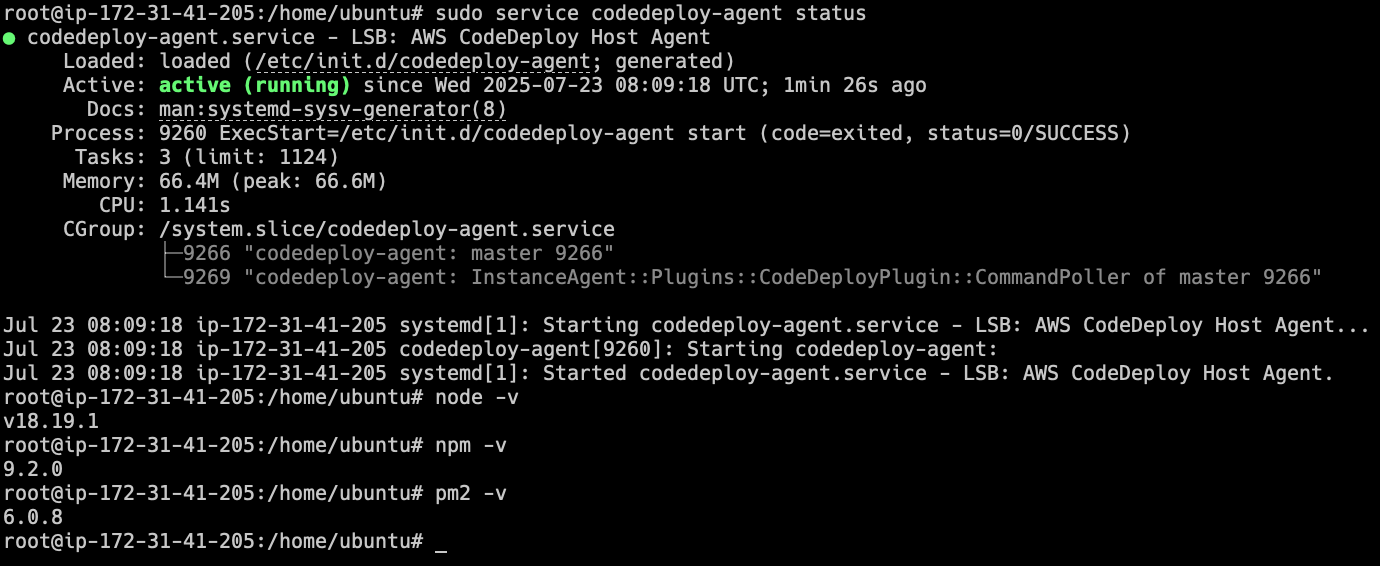

EC2가 프로비저닝되었다면 SSH 접속 후 아래의 명령어를 통해 CodeDeploy Agent와 NodeJS / NPM, 그리고 무중단 구동을 위한 PM2를 설치해주겠다.

sudo apt-get update

sudo apt-get install -y ruby wget nodejs npm

cd /home/ubuntu

wget https://aws-codedeploy-ap-northeast-2.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/latest/install

chmod +x ./install

sudo ./install auto

npm install -g pm2설치가 완료되었다면 아래의 명령어를 통해 CodeDeploy Agent와 NodeJS, NPM, PM2가 잘 설치되었는지 확인해보자.

sudo service codedeploy-agent status

node -v

npm -v

pm2 -v

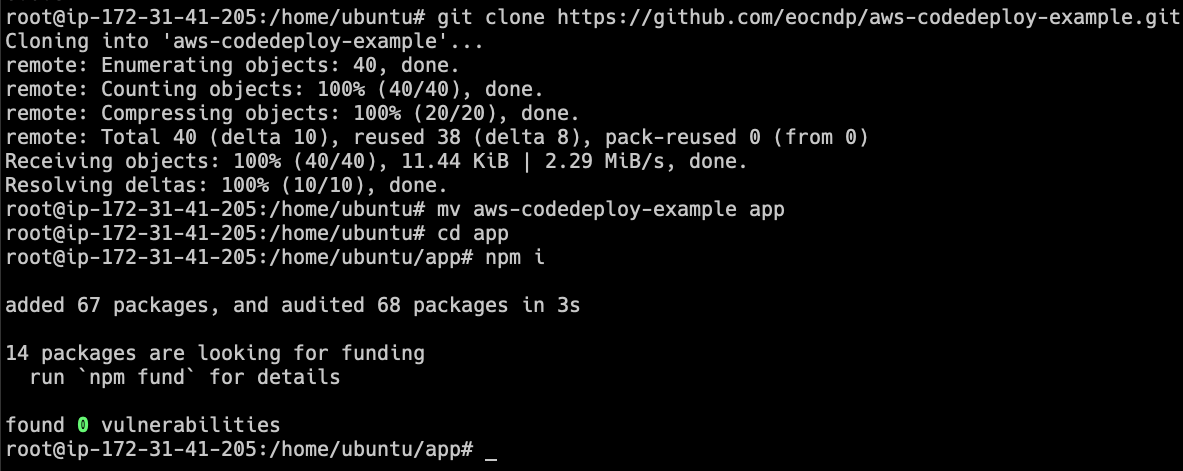

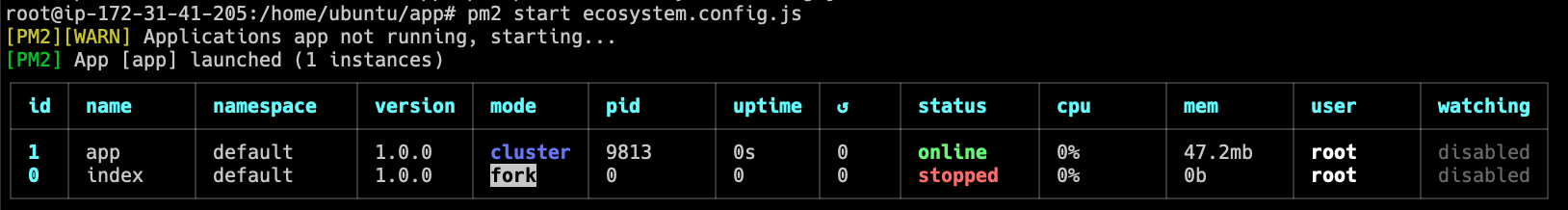

그리고 테스트를 위해 홈 디렉토리(~, /home/ubuntu)에 app 디렉토리를 만들고 돌리고자 하는 소스코드를 다운로드하여 PM2를 통해 실행해보자.

예제는 아래의 깃허브 레포지토리에 올려두었다.

https://github.com/eocndp/aws-codedeploy-example

이러면 SSH 세션을 꺼도 무중단으로 실행된다.

이제 CodeDeploy를 통해 업데이트를 해보도록 하자.

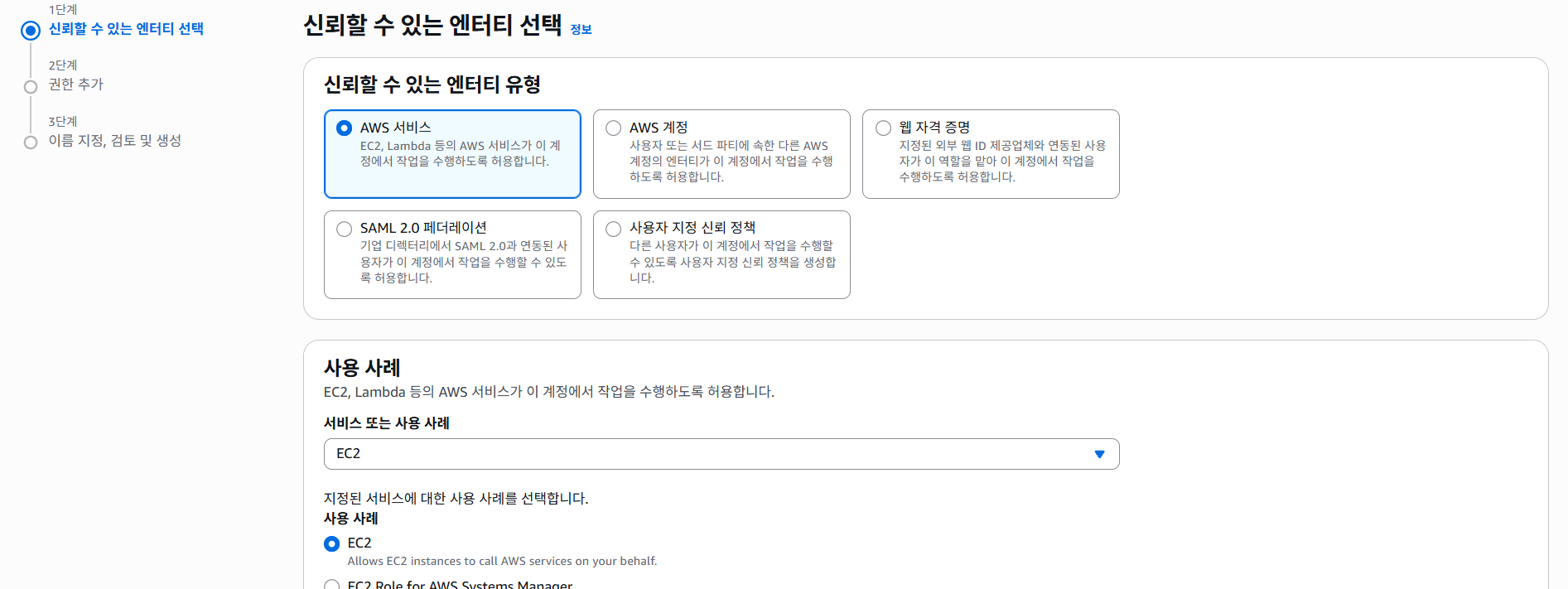

IAM

CodeDeploy를 설정하기 전에 IAM 정책을 몇가지 만들어둬야 편하다.

먼저 EC2에 설치된 CodeDeploy Agent가 S3 등에 접근할 수 있도록 하는 IAM과, CodeDeploy가 EC2나 ASG에 접근할 수 있도록 하는 IAM이 필요하다.

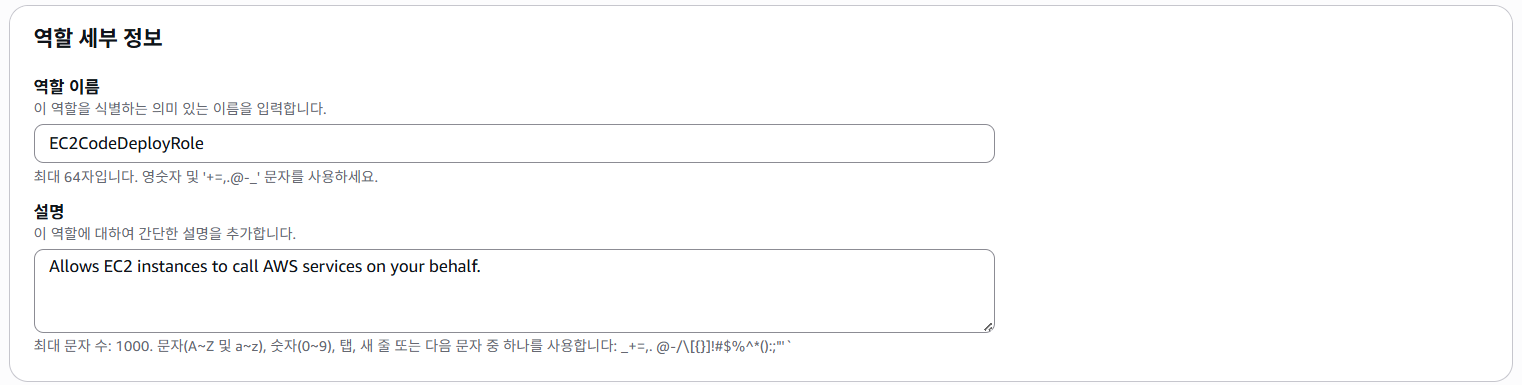

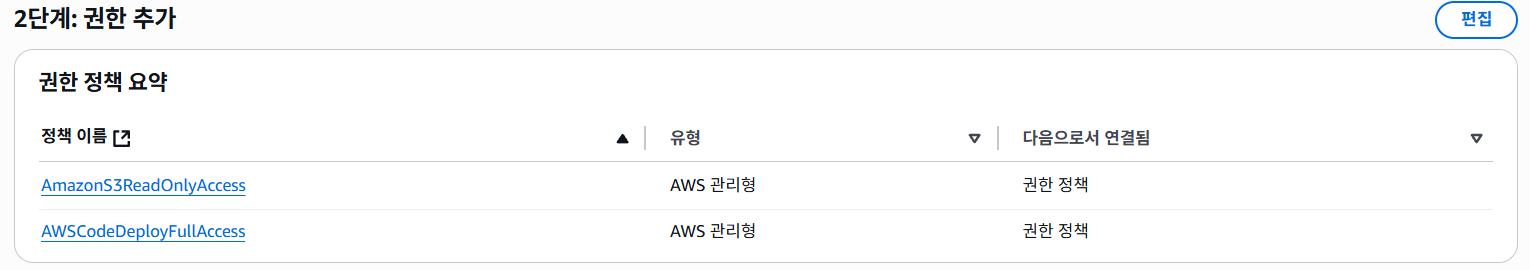

EC2CodeDeployRole

EC2에 붙일 IAM 역할을 만든다.

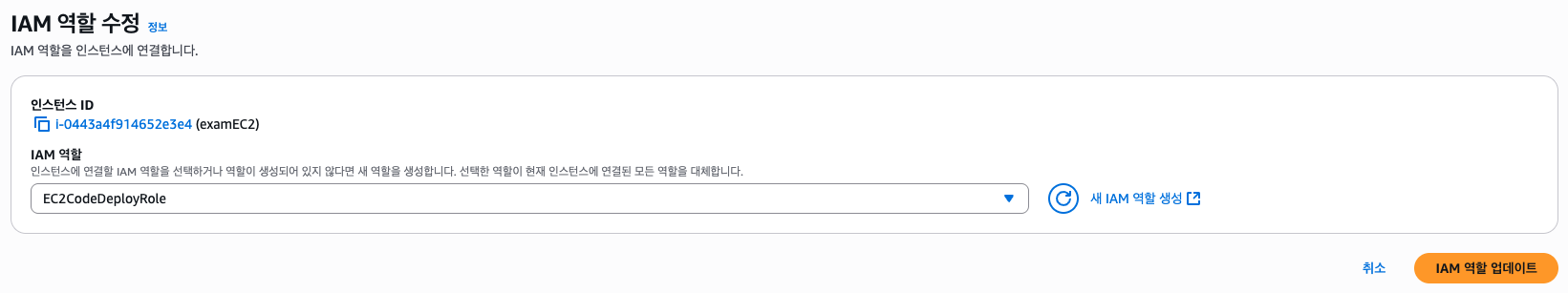

그리고 아까 만들어둔 EC2에 이 IAM 역할을 붙이도록 하자.

그리고 EC2 IAM 역할을 수정했다면 CodeDeploy Agent 서비스를 재시작해야한다.

sudo service codedeploy-agent restart안해주면 에러뜬다.

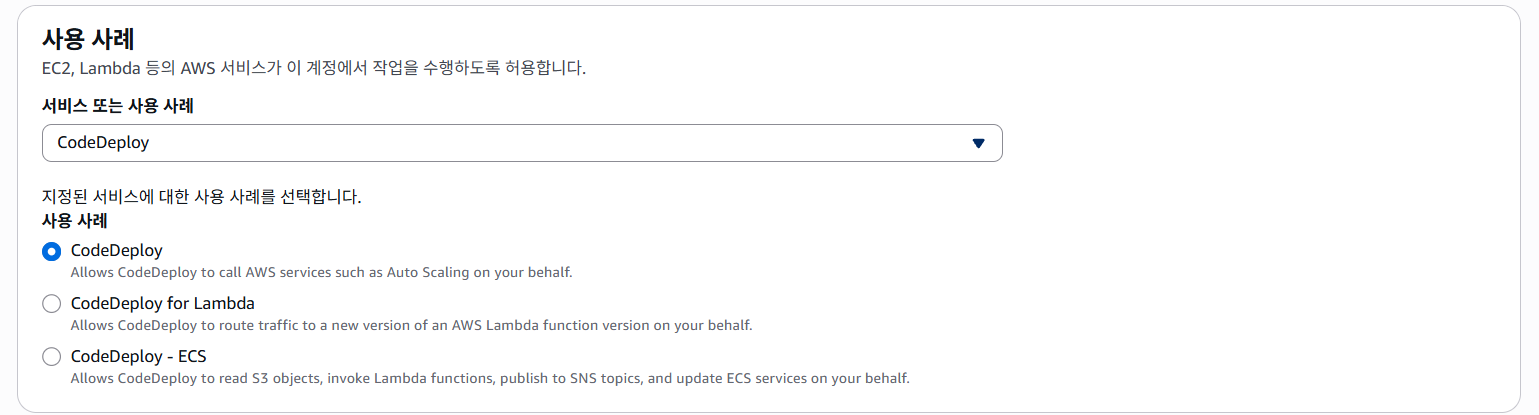

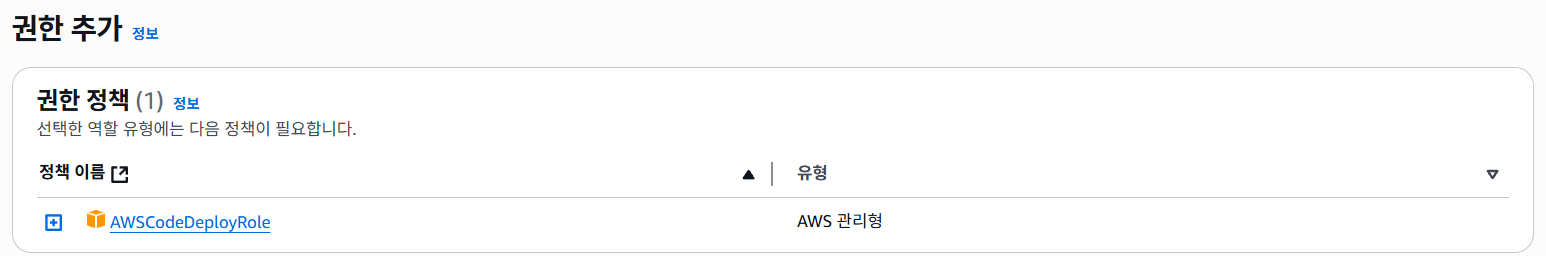

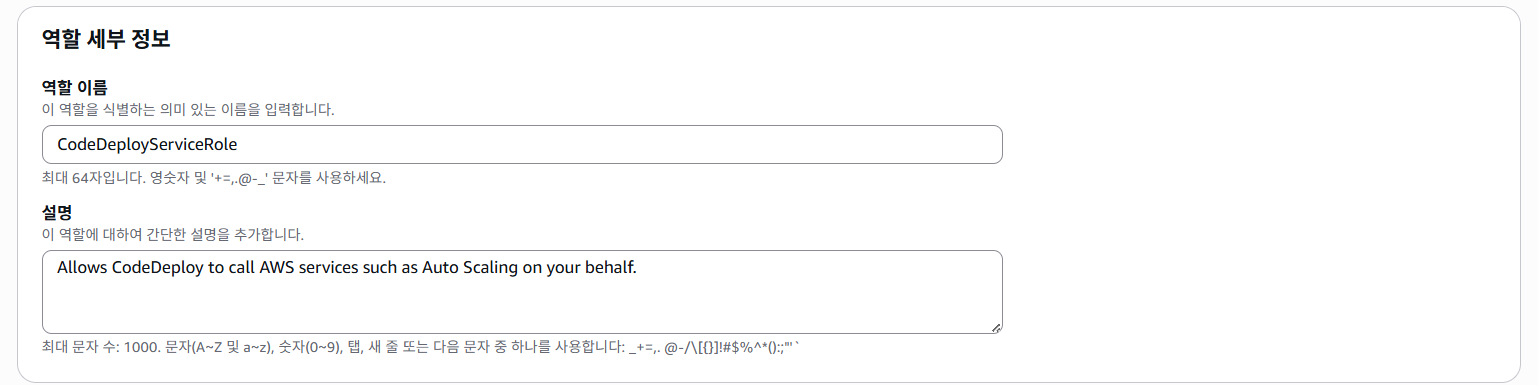

CodeDeployServiceRole

다음으로 CodeDeploy를 위한 IAM 역할을 하나 만들자. CodeDeploy가 EC2, ASG 등에 접근할 수 있도록 하기 위함이다.

CodeDeploy에 부여할 수 있는 정책은 저거 하나밖에 없다.

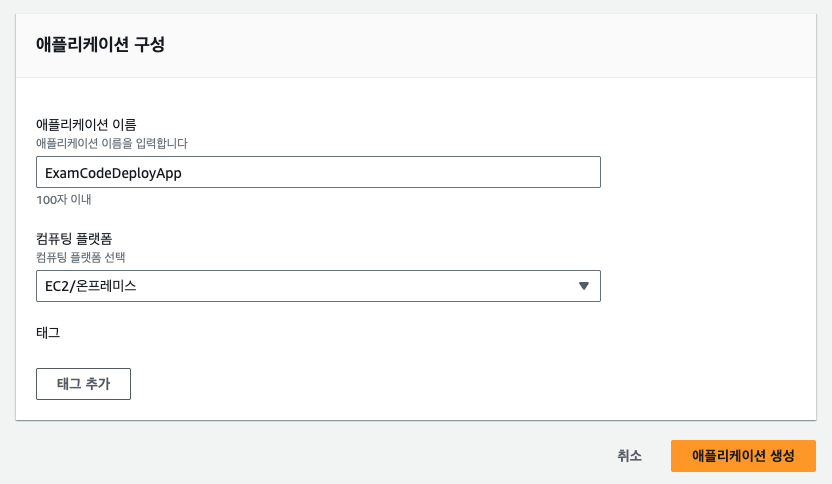

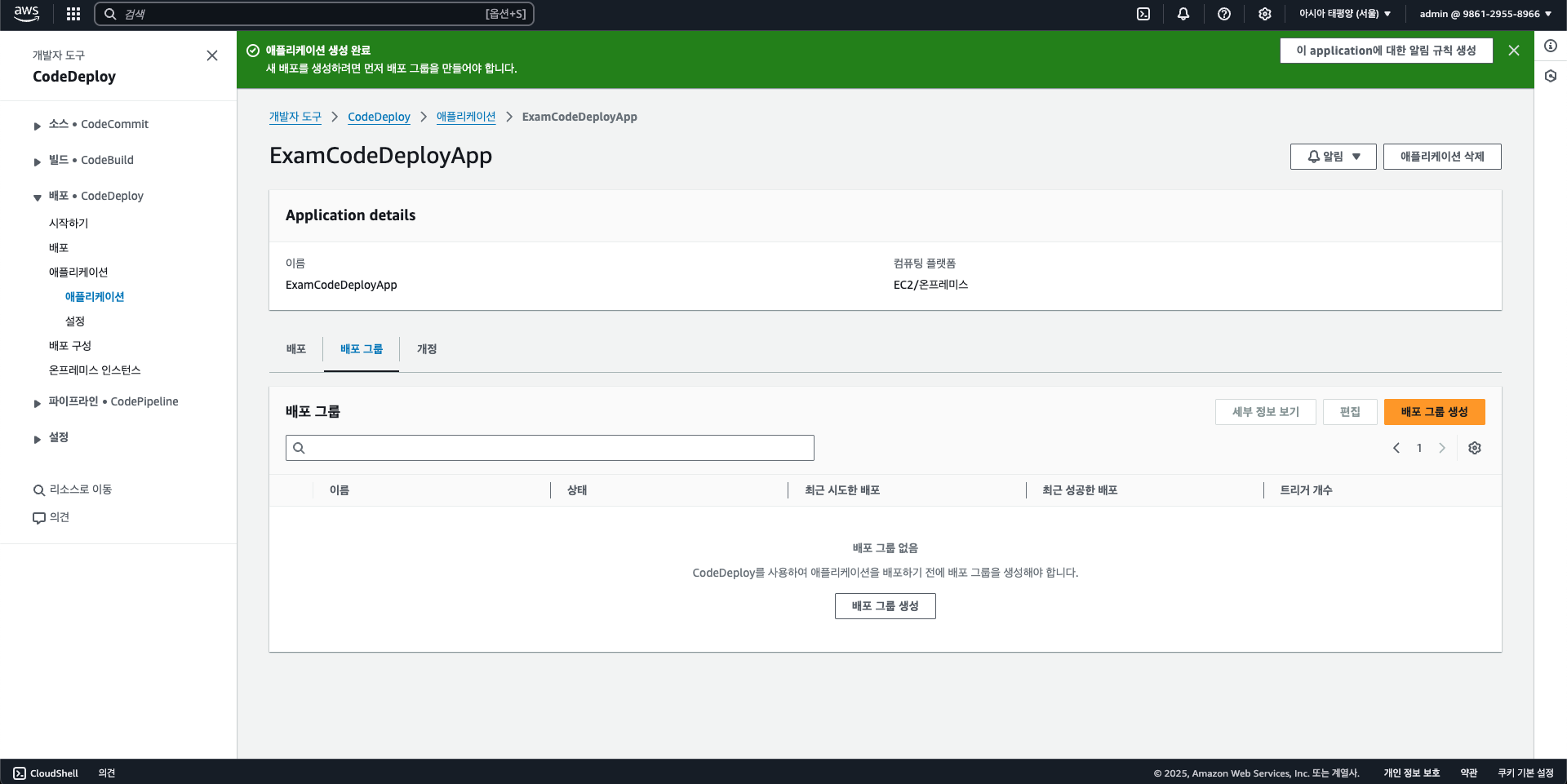

CodeDeploy

이제 본격적으로 CodeDeploy 설정을 해보자.

애플리케이션을 만드는데, 컴퓨팅 플랫폼은 EC2/온프레미스를 선택한다. EC2 ASG를 적용할때도 저걸 선택하면 된다.

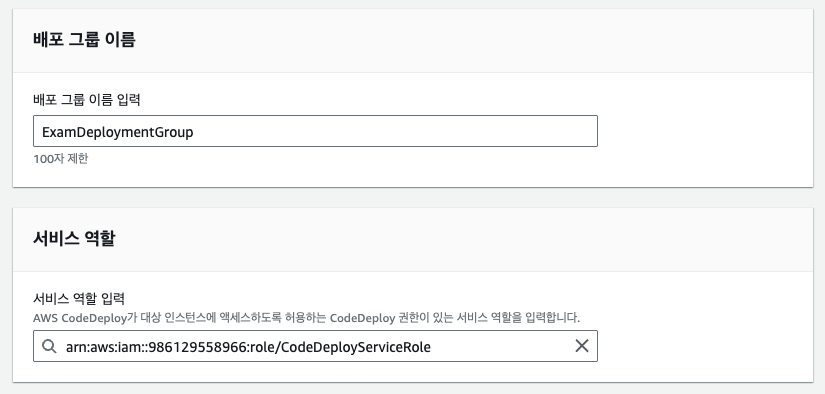

이렇게 만들어졌다면 다음으로 배포 그룹을 만들어야 한다. CodeDeploy는 배포 그룹 단위로 배포를 진행한다.

아까 만들어둔 IAM 역할을 선택한다.

배포 유형은 현재 위치, 즉 In Place를 선택한다.

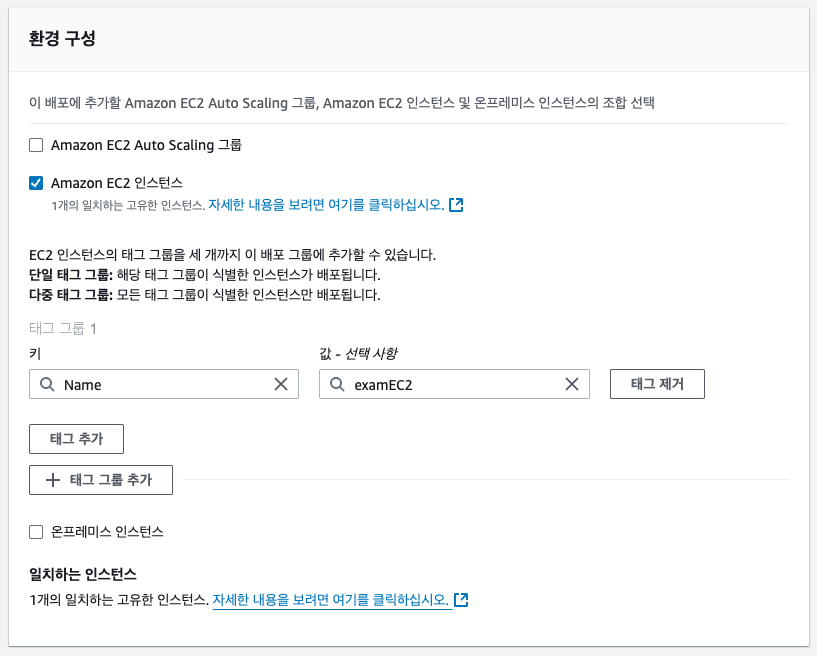

아까 만들어둔 EC2를 선택한다.

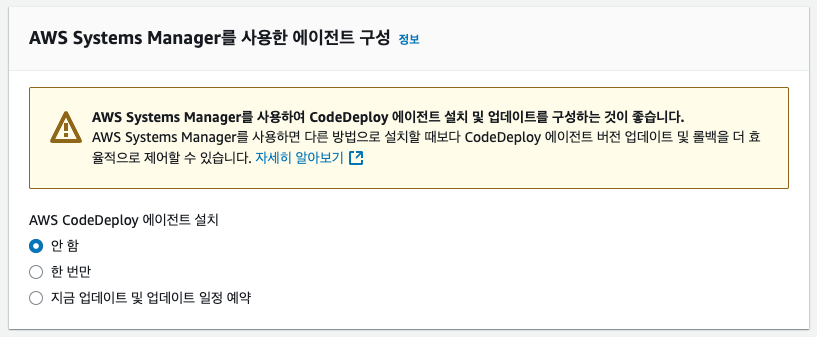

그리고 Systems Manager를 사용하여 CodeDeploy Agent를 설치하라는데 우리는 아까 설치해뒀으니 생략한다.

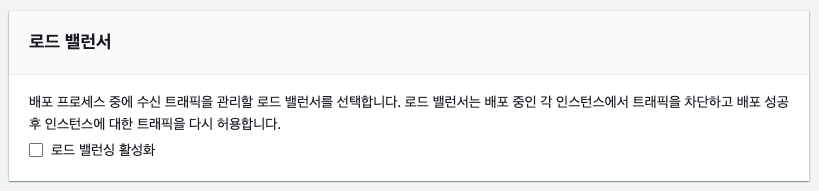

로드밸런싱도 선택하지 않는다.

AppSpec and Scripts

이제 코드로 돌아와 CodeDeploy 배포를 위한 AppSpec(appspec.yml) 파일과 관련 스크립트 파일을 작성해보자.

프로젝트 루트 디렉토리에 appspec.yml 파일을 만들어주고, 아래와 같이 입력하자.

version: 0.0

os: linux

files:

- source: .

destination: /home/ubuntu/appS3에 업로드해둔 소스코드를 가져오고 그걸 ~/app에 복사해둔다. 그 다음으로 CodeDeploy Lifecycle 이벤트에 맞는 Hook 스크립트를 작성하는데, 사용할 Hook들은 아래와 같다.

hooks:

ApplicationStop:

- location: scripts/stop_server.sh

timeout: 60

runas: ubuntu

BeforeInstall:

- location: scripts/before_install.sh

timeout: 60

runas: ubuntu

AfterInstall:

- location: scripts/install_dependencies.sh

timeout: 60

runas: ubuntu

ApplicationStart:

- location: scripts/start_server.sh

timeout: 60

runas: ubuntu

ValidateService:

- location: scripts/validate_service.sh

timeout: 60

runas: ubuntu먼저 ApplicationStop 이벤트를 처리할 스크립트는 아래와 같다.

#!/bin/bash

echo "Stopping existing app..."

pm2 stop ecosystem.config.js || true기존에 PM2로 실행되고 있던 프로세스를 끈다. 다음으로 BeforeInstall 이벤트에 대한 스크립트는 아래와 같다.

#!/bin/bash

echo "Cleaning old app files..."

sudo chown -R ubuntu:ubuntu /home/ubuntu/app

rm -rf /home/ubuntu/app/*기존의 app 디렉토리의 파일들을 삭제한다. 위 두 이벤트를 하나라 합쳐도 상관 없긴 하다.

AfterInstall 과정 이후 통해 소스코드를 설치했다면 NodeJS 의존성을 설치하도록 한다.

(install_dependencies.sh)

#!/bin/bash

echo "Installing dependencies..."

sudo chown -R ubuntu:ubuntu /home/ubuntu/app

cd /home/ubuntu/app

npm install그리고 PM2를 통해 실행하도록 한다. (ApplicationStart, start_server.sh)

#!/bin/bash

echo "Starting the app with PM2..."

cd /home/ubuntu/app

pm2 start ecosystem.config.js마지막으로 잘 작동하는지 검증한다. PM2 실행 직후 바로 검증을 하면 레이턴시로 인해 잘 안될 수 있으니 여러번 시도하여 Health Check를 하는 코드를 작성해주었다. (ValidateService, validate_service.sh)

#!/bin/bash

echo "Validating application..."

for i in {1..10}; do

curl -f http://localhost:3000/health && exit 0

echo "Waiting for server to respond..."

sleep 2

done

echo "Server did not respond in time."

exit 1그럼 AppSpec 파일과 스크립트 파일을 작성해주었다면, Github Actions에서 사용할 워크플로우 코드를 작성해보자.

Github Actions

name: Deploy to EC2 with CodeDeploy

on:

push:

branches: main

jobs:

deploy:

name: Deploy CodeDeploy

runs-on: ubuntu-latest

env:

AWS_REGION: ap-northeast-2

S3_BUCKET: exam-codedeploy-bucket

S3_KEY: dist.zip

CODEDEPLOY_APP: ExamCodeDeployApp

CODEDEPLOY_GROUP: ExamDeploymentGroup

steps:

- name: Checkout source

uses: actions/checkout@v3

- name: Configure AWS credentials

uses: aws-actions/configure-aws-credentials@v2

with:

aws-access-key-id: ${{ secrets.AWS_ACCESS_KEY_ID }}

aws-secret-access-key: ${{ secrets.AWS_SECRET_ACCESS_KEY }}

aws-region: ap-northeast-2

- name: Zip source code

run: |

zip -r dist.zip . -x '*.git*' -x 'node_modules/*'AWS 인증을 해주고, S3에 배포하고 CodeDeploy에서 사용하기 위해 소스코드를 압축한다.

- name: Delete old artifact from S3

run: |

aws s3 rm s3://$S3_BUCKET/$S3_KEY || true

- name: Upload artifact to S3

run: |

aws s3 cp dist.zip s3://$S3_BUCKET/$S3_KEY그리고 기존에 S3에 올렸던 아키텍트 파일을 삭제해주고, S3에 업로드한다.

- name: CodeDeploy deployment

run: |

aws deploy create-deployment \

--application-name $CODEDEPLOY_APP \

--deployment-group-name $CODEDEPLOY_GROUP \

--s3-location bucket=$S3_BUCKET,key=$S3_KEY,bundleType=zip \

--deployment-config-name CodeDeployDefault.AllAtOnce \

--file-exists-behavior OVERWRITE마지막으로 위와 같이 CodeDeploy에 배포 명령을 주도록 하여 CodeDeploy를 실행한다.

여기까지 사용했던 모든 소스코드는 아래의 깃허브 레포지토리에서 확인할 수 있다.

https://github.com/eocndp/aws-codedeploy-example

Deployment

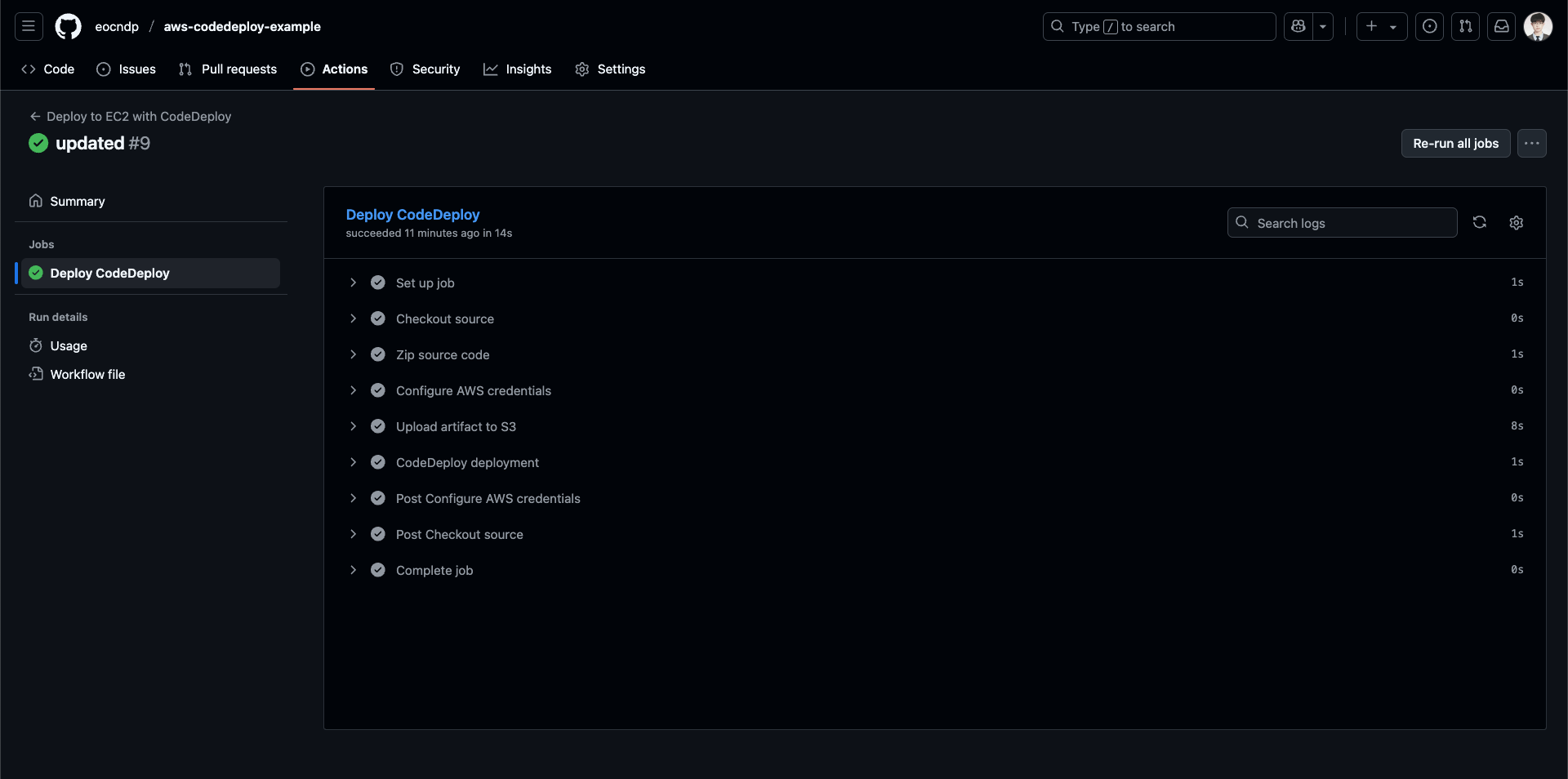

이제 코드를 깃허브에 업로드하면 아래와 같이 워크플로우가 잘 실행되는 것을 볼 수 있다.

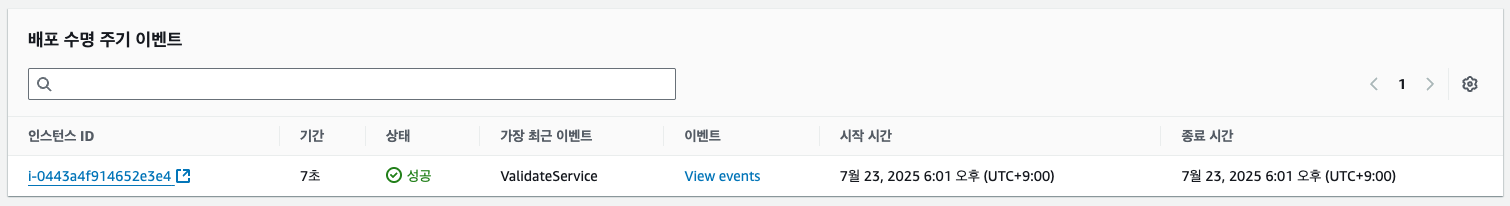

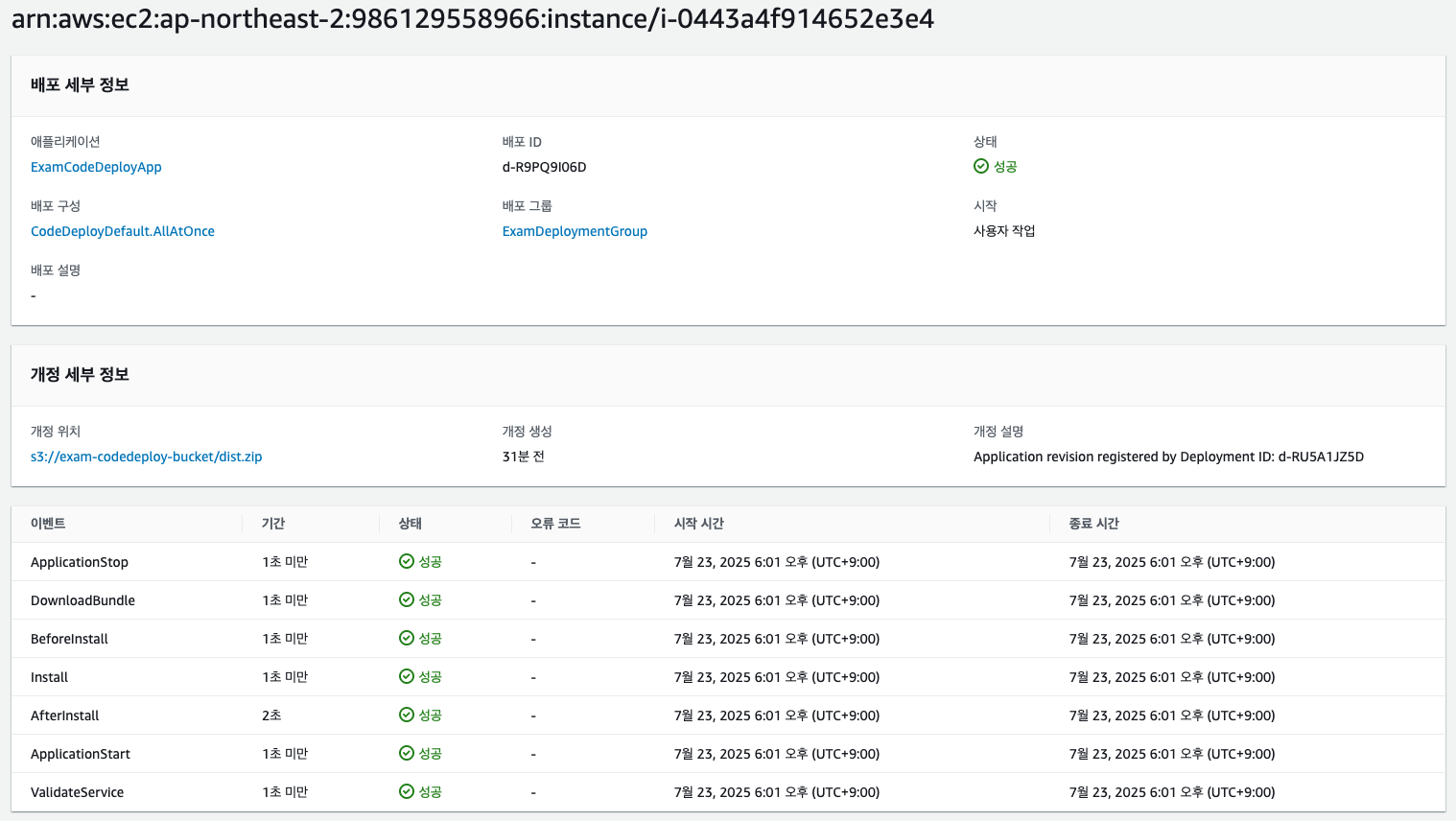

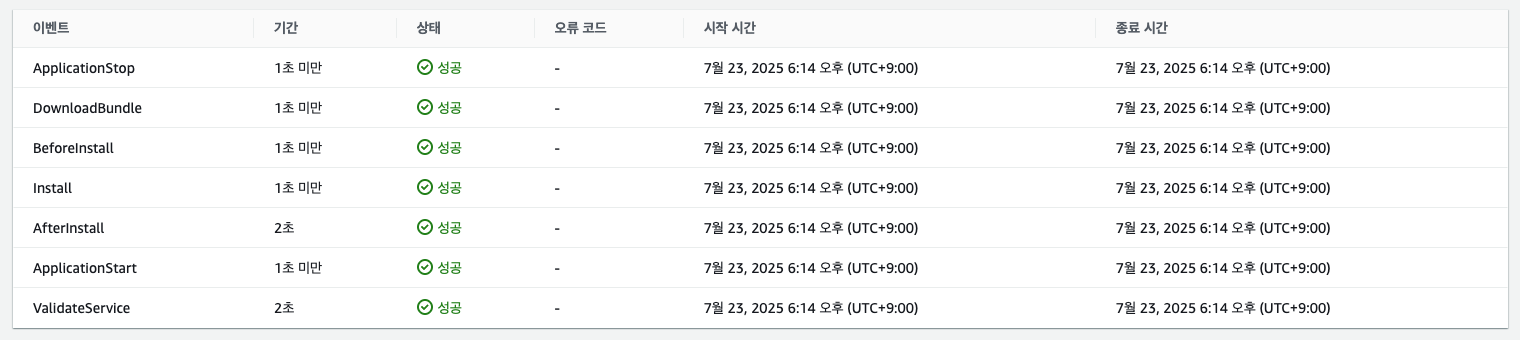

그리고 CodeDeploy의 로그를 확인해보자.

잘 배포되는 모습을 볼 수 있으며, 속도도 빠르게 배포된다. (빌드하는 과정 없이 Express 하나만 있으니 빠른게 당연하긴 함)

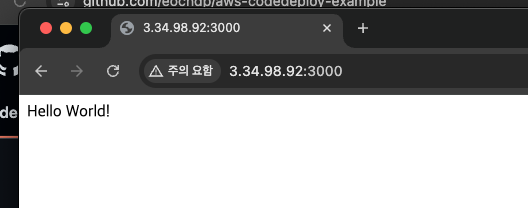

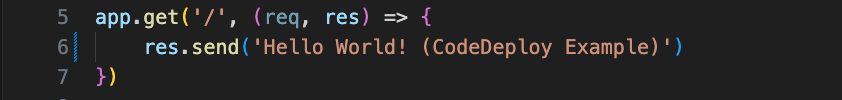

그리고 예시로 코드를 수정하고 다시 배포해보자.

이제 코드를 수정하고 깃허브 레포지토리에 Push하기만 하면 된다.

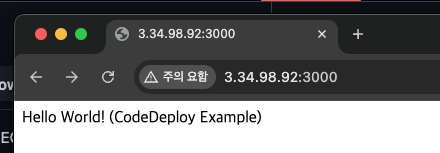

접속해보면 아래와 같다.

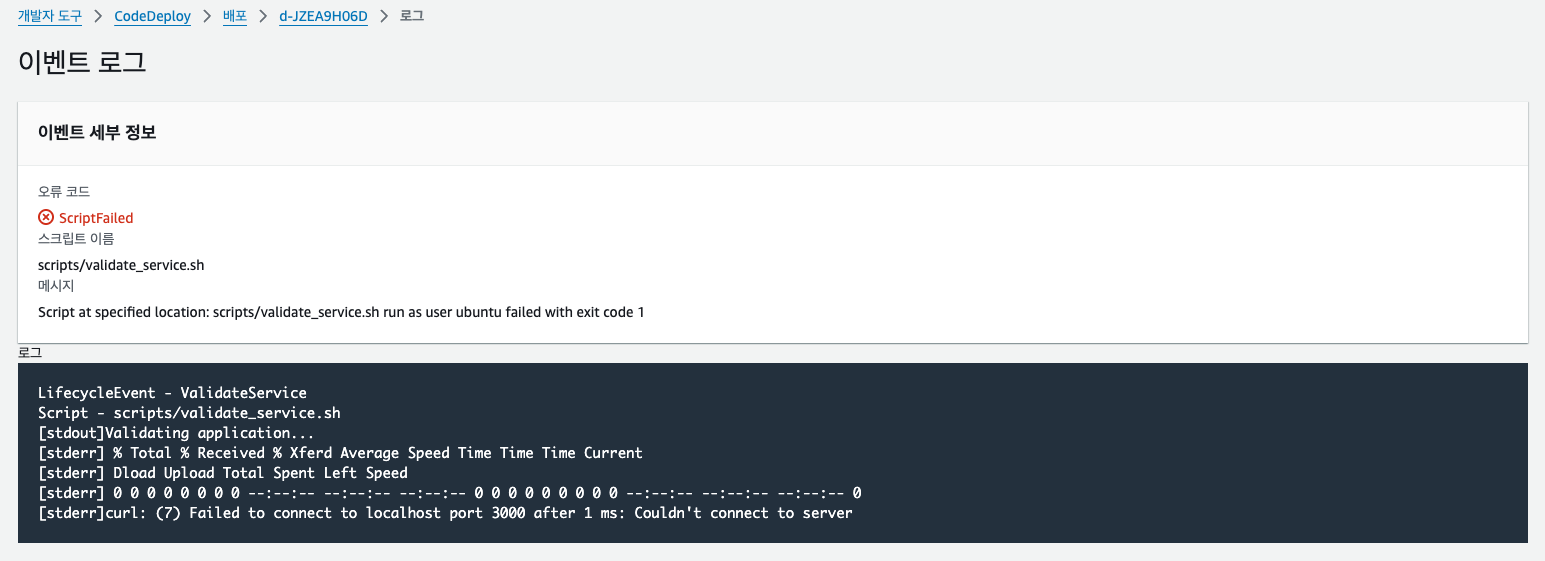

만약 에러가 뜬다면 아래의 사진처럼 Lifecycle 이벤트별로 쉽게 확인할 수 도 있다.

참고로 위 에러는 pm2 실행 직후 바로 curl을 통해 Health Check를 해서 그런데, 살짝의 틈을 주거나 루프를 돌려 좀 기다린다면 잘 작동한다.

다음 편에선 단일 EC2 인스턴스가 아닌 오토스케일링 그룹이 적용된 아키텍처에서 CodeDeploy를 설정하는 방법을 설명하겠다.

2편: [AWS] EC2 Deployment with CodeDeploy + Github Actions (with Auto Scaling)