9.1. Background(배경)

프로세스 : 실행 중인 프로그램

→ "실행 중" = 메모리에 프로그램이 로드 되어있다.

메모리 (memory) : 거대한 바이트의 배열, 각 바이트에는 주소 (address)가 저장된다.

CPU는 PC가 지정한 메모리 주소에서 수행할 명령어를 가져온다.

그 명령어는 필요한 경우 추가적인 데이터를 더 가져올 수 있고, 반대로 데이터를 메모리로 내보낼 수도 있다.

9.1.1. 기본 하드웨어

각각의 프로세스는 독립된 메모리 공간을 가진다.

메모리 공간을 분리하기 위해 특정 프로세스만 접근할 수 있는 합법적인 메모리 주소 영역을 설정하는 과정이 필요하다.

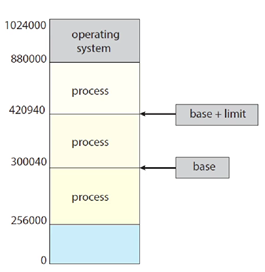

- 기준 레지스터 : 가장 작은 합법적인 물리 메모리 주소 값 저장

- 상한 레지스터 : 주어진 영역의 크기 저장

→ 두 레지스터를 이용하여 메모리 공간을 분리한다.

만약 다른 프로세스의 메모리 공간에 접근하면 O/S는 치명적인 오류로 간주하고 트랩(trap)을 발생시킨다.

→ O/S나 다른 사용자 프로그램의 코드 or 데이터 구조를 수정이 방지된다.

9.1.2. Address Binding(주소의 할당)

- 프로그램은 실행되기 전까지 디스크에 저장되어있는 이진 실행 파일이다.

- 실행하려면 프로그램이 메모리에 배치 되어야 한다.

- 프로세스의 주소는 O/S 커널에서 지정하기 때문에 00000부터 시작되지 않는다.

- 소스 프로그램 에서 주소는 심볼 형태로 표현된다.

- 컴파일러는 이 심볼 주소를 → 재배치 가능 주소(relocatable address)로 바인딩한다.

- 링커 or 로더가 재배치 가능 주소를 → 절대 주소(absolute address)로 바인딩한다.

9.1.3. Logical-Versus Physical-Address Space(논리 대 물리 주소 공간)

- Logical address(논리 주소) : CPU가 생성하는 주소

- Physical address(물리 주소) : 메모리가 취급하게 되는 주소

- 논리 주소 공간 : 프로그램에 의해 생성된 모든 논리 주소 집합

- 물리 주소 공간 : 논리 주소와 일치하는 모든 물리 주소 집합

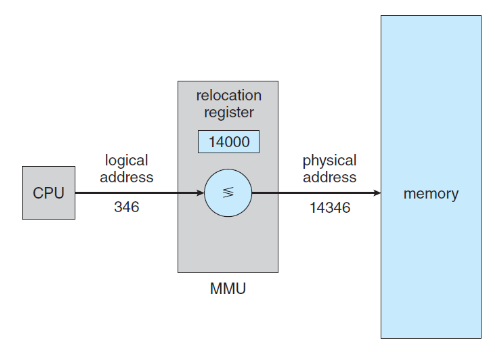

MMU(Memory Management Unit)

프로그램 실행 중에 논리 주소를 물리 주소로 바꿔주는 하드웨어 장치

- 재배치 레지스터(relocation register) : 기준 레지스터 CPU가 전달한 논리 주소를 규칙에 맞춰 물리 주소에 매핑한다. → 논리 주소(0 ~ max), 실제 주소(기준 값 R에 대해 R + 0 ~ R + max)

9.1.4. Dymanic Loading(동적 적재)

프로그램과 데이터 전체를 메모리에 불러올 필요가 있을까?

→ 메모리 공간을 효율적으로 사용하기 위해 프로그램, 루틴을 한꺼번에 로딩하지 않고 필요할 때마다 로딩한다.

루틴은 실제 호출되기 전까지는 메모리에 올라오지 않고 재배치 가능한 상태로 대기중이다.

다른 루틴이 호출되었을 때 만약 메모리에 적재되어 있지 않다면, 재배치 가능 연결 적재기(relocatable linking loader)가 루틴을 메모리로 가져오고, 변화를 기록한다.

9.1.5. Dynamic Linking & Shared Libraries(동적 연결 및 공유 라이브러리)

- DLL (dynamically linked library) 사용자 프로그램이 실행될 때, 사용자 프로그램에 연결되는 시스템 라이브러리

- 정적 링킹 (static linking) 시스템 라이브러리가 다른 오브젝트 모듈과 같이 취급되고, 로더에 의해 이진 프로그램 코드로 결합된다.

- 동적 링킹 (dynamic linking) 동적 로딩과 비슷하다. 링킹(linking)이 실행 시간 (execution time)까지 연기된다.

- 공유 라이브러리(shared library) DLL은 공유 라이브러리로 불리기도한다. 여러 프로세스간 공유될 수 있기 때문에, 메인 메모리에 DLL 인스턴스가 하나만 있을 수 있다.

9.2. Contiguous Memory Allocation(연속 메모리 할당)

메모리는 일반적으로 두 개의 부분으로 나뉜다.

- 운영체제를 위한 메모리

- 사용자 프로세스를 위한 메모리

일반적으로 여러 사용자 프로세스가 동시에 메모리에 존재는 경우가 많다.

연속적인 메모리 할당에서 각 프로세스는 다음 프로세스가 적재된 영역과 인접한 하나의 메모리 영역에 적재된다.

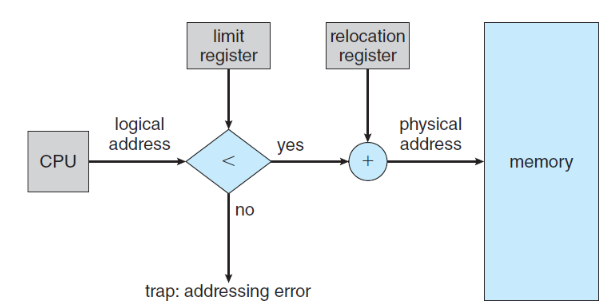

9.2.1. Memory Protection(메모리 보호)

재배치 레지스터 (relocation register)와 상한 레지스터 (limit register)를 통해 이루어진다.

→ ex) 논리 주소(100)가 상한 레지스터(30000)을 통과 후 재배치 레지스터(10000)을 통과하게 되면 논리 주소값에 재배치 레지스터 값 10000을 더한 10100이 물리 주소로 메모리에 적재된다.

9.2.2. 메모리 할당

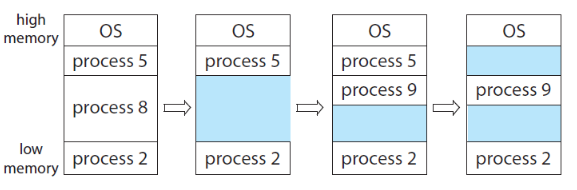

가변 파티션 기법(Variable-Partition scheme)

프로세스의 메모리 할당 & 해제를 반복하면 빈 공간이 생기는데, 이를 구멍 (hole)이라고 부른다.

동적 메모리 할당 문제(dynamic storage allocation problem)

저장 공간에 동적으로 메모리를 할당할 때 여러 hole들 중에 크기 n만큼의 프로세스를 어떤 hole에 할당할 지에 대한 문제가 발생한다.

3가지 해결 방법

- 최초 적합 (first-fit)

구멍들을 탐색하다가 할당할 수 있는 가장 첫 번째 hole에 할당

-

최적 적합 (best-fit)

할당할 수 있는 가장 작은 구멍에 할당

(Hole의 리스트를 우선순위 큐로 구현할 수 있다.) -

최악 적합 (worst-fit)

할당할 수 있는 가장 큰 구멍에 할당

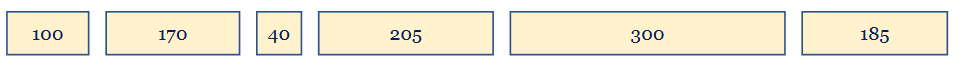

ex) 200MB의 메모리 할당 요청??

1) 최초 적합 -> 205MB에 할당하게 되고, free frame 5MB 발생.

2) 최적 적합 -> 작은 공간부터 확인하다가 205MB에 할당.

3) 최악 적합 -> 큰 공간부터 확인하여 300MB에 할당, free frame 100MB 발생.

9.2.3. Fragmentation(단편화)

외부 단편화(external fragmentation)

- 최초 적합, 최적 적합 모두 외부 단편화 발생

- 메모리가 여러 개의 작은 크기 hole로 분산 된다.

- 최악의 경우 모든 프로세스 사이마다 못 쓰게 되는 가용 공간이 생길 수 있다.

내부 단편화(internal fragmentation)

- 프로세스가 필요한 양보다 더 큰 메모리가 할당되어 메모리 공간 낭비가 발생한다.

- 프로세스는 실제로 사용하지 않는 메모리 영역을 가지고 있게 된다.

페이징 → 내부 단편화, 연속 메모리 할당 → 외부 단편화

참고 :

Silberschatz et al. 『Operating System Concepts』. WILEY, 2020.