이차형식의 표준형식

이차형식의 표준화란, 특별한 기저를 찾아서 이차형식의 행렬 표현이 대각행렬이 되도록 하는 것을 의미합니다.

다음 정리를 증명하고자 합니다.

모든 이차형식 ψ(x)에 대해서, 다음과 같이 표현을 가능하게 하게 하는 기저가 존재합니다.

ψ(x)=λ1x12+λ2x22+⋯+λnxn2, 여기서 xi는 x의 좌표입니다.

다시 말해서, 선택한 기저가 β라면 [x]β=⎣⎢⎢⎢⎢⎡x1x2⋮xn⎦⎥⎥⎥⎥⎤입니다. 그리고 xi에 대해서, 위의 식이 성립합니다.

자세히 말해서, ψ(x)를 나타내는 대칭쌍선형 형식을 φ라 합시다. 이것은 ψ(x)=φ(x,x)가 성립하게 하는 유일한 쌍선형형식 φ입니다. 그러면, 선택한 기저를 b1,b2,…,bn이라 할때, 다음이 성립합니다.

- φ(bi,bj)=0 만약, i=j이면

- φ(bi,bi)=λi

직교대각화와 다른점 찾고 가기.

이것은, 직교대각화랑 다른 개념입니다. 그리고, 위의 수식의 λ들은 고유값이 아닙니다.

-

λi는 유일하지 않습니다. (오히려 그 반대로, 무수히 많습니다.) 왜냐하면, b1,b2,…,bn 대신에, γ={ci=Pbi}을 선택하면 , 쌍선형형식의 기저변환 공식Φγ=PΦβP⊤에 의해서 (만약, 어떤 이유로 i와 j가 다를 때마다, φ(ci,cj)=0임을 알고 있다면, 단순히 φ(ci,ci)를 계산해도 되죠 ) 계수 λi가 바뀝니다. 만약, P=kI (단, k=0)이면, xi2의 계수가 k2λi로 바뀝니다.

-

이차형식의 행렬 표현들끼리는 서로 닮지 않았습니다. (선형변환의 행렬표현은 서로 닮았습니다.)

증명을 위해 필요한 내용들을 먼저 소개 합니다.

부분공간과 행렬 표현

우리가 잘 아는, Rank Nullity 정리를 행렬 표현으로 다시 해석해 봅시다.

몇몇 정의들

⊕기호를 소개합니다.

벡터공간 V에 대해서,V의 부분 집합 W⊂V가 벡터공간이면 W를 V의 부분공간이라 부릅니다. 예를들어서 V의 0벡터만 모은 집합 (0) 그리고 V는 V의 부분공간의 당연한 예시입니다. 그리고 v∈V에 대해서, 다음과 같이 정의된 집합 {kv:k∈K} 역시 자명한 부분공간이며, span{v} 또는 간단히 (v)라 표기합니다.

두 부분공간 V1,V2⊂V에 대해서 다음을 벡터공간의 합이라 부릅니다.

V1+V2:={x1+x2∈V:x1∈V1,x2∈V2}

집합 V1+V2이 부분공간이기 때문에, 위의 정의는 자연스럽게 확장하여

다음을 정의할 수 있습니다. V1+V2+…+Vk

부분공간 V1,V2,…,Vk⊂V에 대해서, 직접합 ⊕는 다음과 같이 정의됩니다.

각각의 x∈V1+…+Vk에 대해서, 유일한 (x1,…,xk)∈Kk가 존재해서

x=x1x1+x2x2+…+xkxk, 여기서 xi∈Vi가 성립하면, V=V1⊕V2⊕…⊕Vk라 적고, V를 V1,…,Vk의 직접합(direct sum)이라 부릅니다.

몇몇 정리들

⊕ 기호에 익숙해질 수 있도록, 몇몇 당연한 내용들을 소개합니다.

V=V1⊕V2⊕…⊕Vk,⟺[x1+x2+…xk=0⟹∀i∈{1,2,…,k} xi=0]

단, ∀i∈{1,2,…,k}, xi∈Vi

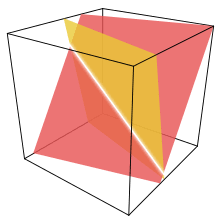

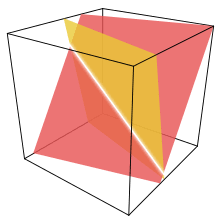

아래 그림은 직합표현이 안 되는 예시입니다. 예를들어서 빨간 공간을 X 그리고 노란 공간을 Y라 합시다. 그러면, 두 평면에 교선위 한 점에 대응하는 (원점이 아닌) 벡터 v에 대해서, v는 X 과 Y모두에 속합니다. 다시 말해서, v+(−v)=0은, [x+x2=0⟹∀i∈{1,2},xi=0]의 반례가 됩니다.

x1,x2,…,xk 는 선형독립입니다. ⟺span{x1,x2,…,xk}=(x1)⊕(x2)⊕…⊕(xk)

단, ∀i∈{1,2,…,k}, xi∈V

x1,x2,…,xn은 V의 기저입니다. ⟺V=(x1)⊕(x2)⊕…⊕(xn)

단, ∀i∈{1,2,…,k}, xi∈V

만약 벡터공간 V1,V2가 유한차원 벡터공간 V의 부분공간이고 W=V1⊕V2이면, W의 차원은 V1과 V2의 차원의 합과 같습니다.

만약 V=V1+⋯+Vr이고, V의 차원이 Vi의 차원들의 합과 같으면(i=1,2,…,r), 다음이 성립합니다.V=V1⊕V2⊕…⊕Vr

Rank Nullity Theorem

V의 차원을 n 그리고 T:V→W의 rank를 (다시 말해서, T의 image의 차원을) r이라 하면 다음이 성립합니다.

1.RANK NULLITY 정리 Ker T의 차원은 n−r이다.

2.그리고, T의 행렬 표현 [T]βγ가 다음과 같은 블록대각행렬이 되도록, V와 W의 기저 β, γ를 선택할 수 있다.

[Ir000]=⎣⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎡1⋮00⋮0⋯⋱⋯⋯⋱⋯0⋮10⋮00⋮00⋮0⋯⋱⋯⋯⋱⋯0⋮00⋮0⎦⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎤

여기서, Ir은 r×r 단위행렬이다.

증명

먼저, Rank Nullity 정리를 증명합니다.

독자는 선형사상 T를 이용하여, KerT가 벡터공간임을 증명할 수 있습니다. 그리고 독자는 공역을 제한해서 얻은 T∣ImT:V→ImT (여기서, T∣ImT는 T∣ImT(v)=T(v)으로 정의된다.)가 surjective(Onto)한 선형사상임을 증명한 뒤 이를 이용해서, T의 image ImT가 벡터공간임을 증명할 수 있습니다.

주의: 단순히 공역을 제한한다고 그 제한된 집합이 벡터공간이 되는 것이 아니다.

사실 Rank Nullity정리는 대수학에서 다루는 Isomorphisim 정리의 특수한 경우로, (독자가 대수학을 아는 경우) 그 정리에서 Image가 Domain을 Kernel로 Quotient한 것이 동형이던 것을 기억합시다.

그리고 (기저의 존재성을 이용하여 ) 독자는 다음을 보일 수 있습니다.

-

다음을 만족하는 V의 부분공간 Vr이 존재한다.

V=Vr⊕Ker T

-

다음을 만족하는 W의 부분공간 Wn−r이 존재한다.

W=imT⊕Wn−r

직합⊕의 성질에 의하여 좌변 차원은 우변 차원 합과 일치해야합니다.

따라서, Vr의 차원은 n−dim(KerT)

그리고 Wn−r의 차원은 n−r임을 바로 알 수 있습니다. (물론, 정리의 첫번째 결론에 의해서, Vr의 차원은 r입니다. 그러나, 아직 이것은 논리적으로 도출되지 않았습니다.)

이제, 우리는 T의 정의역을 Vr로 제한해서 선형변환 T∣Vr:Vr→V을 생각할 것입니다.

Vr이 벡터공간이므로, T∣Vr:Vr→V (여기서, T∣Vr:Vr→V는 T∣Vr(v)=T(v)로 정의된다)은 선형변환입니다.

그러면 T∣Vr의 kernel은 (0)입니다. 왜냐하면, 정의에 의해서 Ker T∣Vr⊆Vr 그리고 Ker T∣Vr⊆Ker T이고, V=Vr⊕Ker T라는 조건에 의해서, T∩KerT=(0)이기 때문에, Ker T∣Vr⊆(0)이기 때문입니다. 그리고 T∣Vr의 image는 T와 같습니다. (그 이유의 설명은 독자에게 맡깁니다.) 따라서, 다음 정리에 의해서, Vr과 im T의 차원은 r로 같습니다.

정리 선형변환 T:V→W가 일대일이면, V와 T∣V의 차원이 같습니다.

증명 V의 기저 b1,…,br에 대해서, T(b1),T(b2),…,T(br)이 선형독립이고, 이것으로 구성한 집합이 자명하게 im T의 spanning set이므로 T∣V기저입니다. 한편, T가 일대일이므로, T∣V의 기저는 V의 기저와 크기가 같습니다.

T의 행렬표현에 대한 주장을 증명합니다.

독자는, (벡터공간 차원의 유일성을 이용하여, 더 근본적으로는 Steinitz exchange lemma를 이용하여) 다음을 보일 수 있습니다.

- V=Vr⊕Ker T의 기저, v1,v2,…,vn이 다음을 만족하도록 선택할 수 있다. v1,…,vr은 Vr의 기저이고 vr+1…,vn은 Ker T의 기저이다. 다시말해서, T(vr+1)=⋯=T(vn)=0이다.

- wi=T(vi), i=1,…,r이라 하면, w1,w2,…,wr은 im T의 기저이다.

- W의 차원을 m이라 하자. ( W⊃imT이므로 m≥r이다.) 그러면, wr+1,wr+2,…,wm이 존재해서 다음을 만족한다.

- w1,w2,…,wr은 im T의 기저이다. (왜냐하면, wi=T(vi), for i≤r)

- wr+1,wr+2,…,wm

- w1,…,wm은 W의 기저이다.

위에 적은 성질이 만족하도록 잘 골라서 구성한, V의 기저 β를 v1,…,vn이라 하고 W의 기저 γ를 w1,…,wm 그러면

T(v1)=1w1+0w2+…+0wr+0wr+1+…+0vm

T(v2)=0w1+1w2+…+0wr+0wr+1+…+0vm

⋮

T(vr)=0w1+0w2+…+1wr+0wr+1+…+0vm

그리고, T(vr+1)=⋯=T(vn)=0이 성립합니다. 다시 말해서, 행렬표현에 대한 정리의 결론이 성립합니다.