2025년은 나에게 '우물 밖'을 확인한 해이자, '해줘' 한 번에 개발이 가능한 세상을 체감한 해였다. 올 한 해 총 10개의 블로그 글을 기록하며, 포기하지 않고 나만의 작고 소중한 가치들을 쌓아온 '불안이' 개발자의 2025년을 정리해본다.

회사에서의 나

올해 회사에서는 익숙하지만 귀찮은 개발, 새롭지만 어려운 개발, 힘들지만 뿌듯한 개발 등 다양한 프로젝트를 경험했다.

✅ 기술적 도전

- 레거시 코드 이관 작업 및 배포(주식 모으기 서비스)

- 신규 서비스 출시(내 계좌 서비스, 계좌수익률 서비스)

- 프로모션 어드민 서비스 환경 구축부터 배포하기

✅ 생산성 및 문화

- 업무 생산성 향상 툴 개발

- 사내 인터뷰 및 블로그 게시

- 인턴들, 동료들과 재밌게 개발하기

✅ 성과

- 사내 AI 해커톤 나가서 1등하기

이러한 경험들 뒤에는 나만의 업무 스타일이 있었다. 나는 기본적으로 주어진 일을 할 때 맥락(Context)이 없으면 힘들다. 이유 없는 갑작스러운 통보나 불명확한 요구사항은 나를 불안하게 만든다. 그래서 나는 정해진 일정보다 항상 먼저 일을 끝내놓아야 마음이 놓인다. 팀에서는 이런 나를 보고 "불안이"라고 부르기도 한다. (ㅋㅋ)

이러한 성격들이 장점으로, 단점으로 발휘될 때가 있다. 장점으로는 개발 시작 전 누락된 기획이나 엣지 케이스를 누구보다 먼저 찾아내고, 일정 지연 없는 신뢰를 준다.

단점으로는 상황이 유동적인 프로젝트에서는 스스로 스트레스받기도 하고, 그 긴장감이 동료들에게 전달될까 봐 걱정되기도 한다.

지금 내 상황에서 단점을 커버하기 위해 많이 노력했다. 개발 전 더 많은 질문을 던져 싱크를 맞추고 지금 내 상황을 항상 공유하려고 집중했다.

함께 일하는 법을 배우다.

조직개편으로 팀을 옮기며 새롭게 만난 동료들과 어떻게 하면 협업을 잘할 수 있는지 고민을 많이 했던 것 같다. 사람은 모두 다르고 팀마다 일하는 문화도 약간의 차이가 있기에 스스로 거기에 스며들려고 열심히 노력했던 것 같다.

회사에서 다른 동료의 개발하는 패턴을 파악한다거나, 지금 팀의 업무 외적으로 담당하는 것들을 파악하려고 한다거나, 때로는 나와 맞지 않는 부분에 대해 적절한 거리를 두는 법도 배웠다. 우여곡절도 있었지만, 이런 과정 덕분에 현재는 팀에 기여하며 안정적으로 뿌리를 내렸다고 생각한다.

3번의 탈락이 남긴 이정표

올해 토스에서 두 번의 기회가 있었고, 카카오뱅크에도 지원했었다. 결론부터 말하자면 모두 과제에서 떨어졌다. 지금 생각해보면 떨어진 이유는 당연하게도 나의 실력 부족이었다.

지금 회사에서 많이 성장했지만 과제를 풀어보며 내가 부족한 부분이 무엇인지 확실하게 느꼈고, 지금 나의 연차의 개발자에게 회사에서 바라는 게 어떤 것인지 배울 수 있었다.

구현은 수단일 뿐, 목적은 설계다

과제를 풀며 절실히 느낀 것은 "구현은 당연한 기본값"이라는 점이다. 기업은 단순히 돌아가는 코드를 원하는 것이 아니라, 그 코드를 짜기까지의 사고 과정과 설계 역량을 궁금해했다. 전체적인 설계를 하려면 결국 '좋은 코드'에 대한 기준이 높아야 함을 느꼈다. 단순히 코드를 짜는 시간을 넘어, 좋은 오픈소스나 아키텍처를 분석하며 '보는 눈'을 기르는 시간이 절실함을 깨달았다.

좋은 과제가 주는 지원자 입장에서의 경험

과제의 주제뿐만 아니라 잘 설계된 과제를 푸는 과정 자체가 큰 공부가 되었다. 예를 들어 다음과 같다.

- 테스트 코드의 힘: 요구사항별 테스트를 구성하며 미처 생각지 못한 엣지 케이스를 사전에 방어하는 경험을 했다.

- 친절한 가이드라인: 특정 상황을 예시로 제시해준 덕분에, 설계 단계에서 놓치기 쉬운 비즈니스 예외 상황을 미리 인지하고 고민해볼 수 있었다.

AI가 바꾼 나

올해 개발자로서 가장 피부로 느낀 변화는 단연 AI다. 개발자라는 직업을 선택하고 이번 연도에 AI로 인한 변화를 가장 크게 체감하고 있는 중이다.

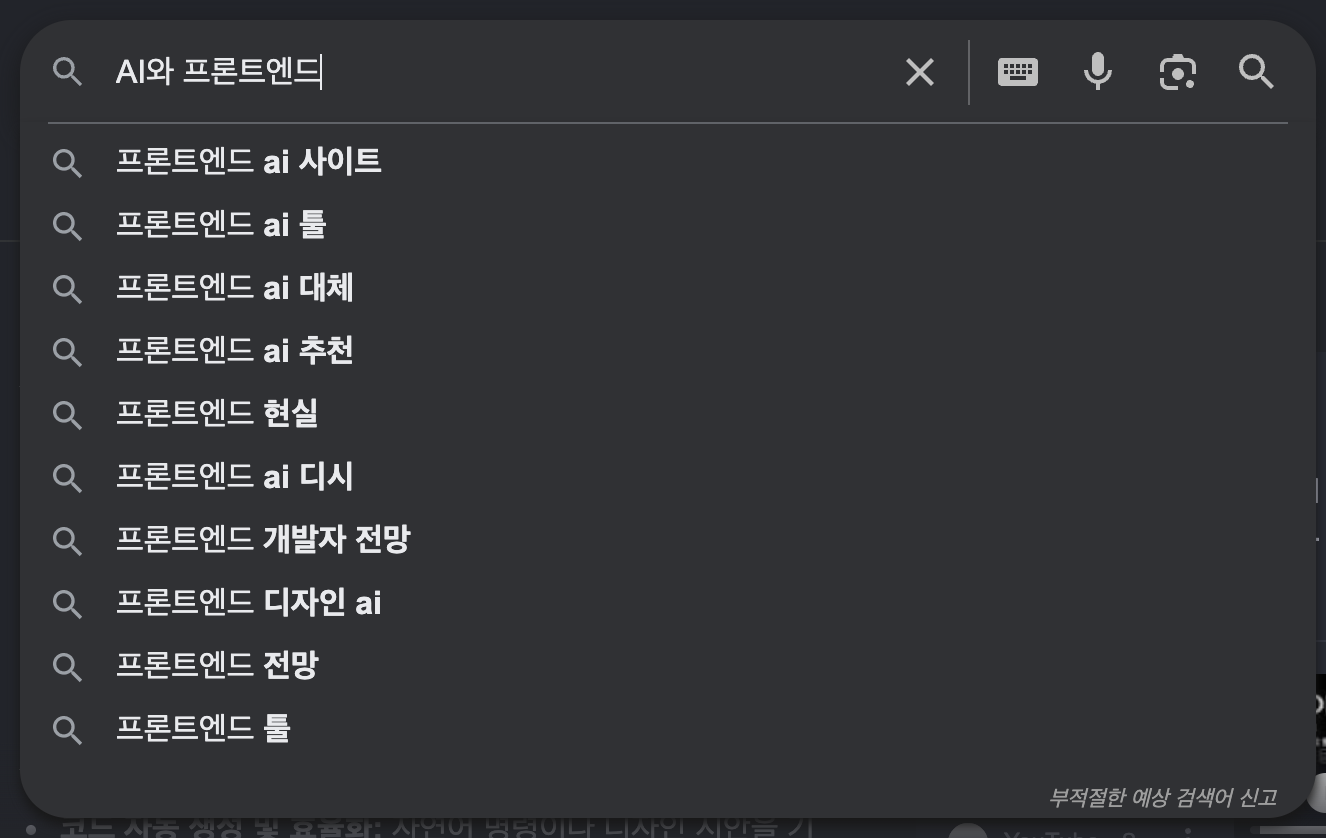

AI와 프론트엔드 개발자의 미래에 관한 글은 너무나도 많다. "AI와 프론트엔드"라는 키워드로 검색해도 나오는 블로그 글이 수두룩하다.

심지어 추천 검색어로 "전망", "대체" 라는 키워드는 빼먹을 수 없는 것 같다.

특히 AI, 그리고 Frontend 글에 인상깊었던 문구들이 많아서 공감이 많이 갔다.

9월쯤 AI에 대한 글을 쓰려다 '이게 의미가 있을까' 싶어 멈췄던 임시 저장 글을 다시 꺼내 보았다.

구현의 방식이 바뀌다

불과 올해 초만 해도 기획서를 받으면 '이 기능을 어떻게 코드로 구현할까'를 가장 먼저 고민했다. 밑바닥부터 한 땀 한 땀 코드를 쌓아 올리는 Bottom-up 방식이었다.

하지만 지금은 기획서를 바탕으로 AI가 이해할 수 있는 정교한 명세(프롬프트)를 작성하고, AI가 뱉어낸 코드를 검증하고 조율하는 Top-down 방식으로 변했다. 이제는 '작성하는 사람'에서 코드를 '리뷰하고 결정하는 사람'에 가까워지고 있다.

AI 코드 한 스푼

솔직히 말해, 이제 AI의 도움 없이 서비스 코드를 짜는 것이 비효율적인 시대가 되었다.

AI는 나보다 빠르고, 때로는 더 완성도 높은 결과물을 내놓는다. '딸깍' 한 번이면 수십 줄의 코드가 쏟아진다. 하지만 여기서 중요한 건 '의존'과 '활용'의 차이다. AI가 생성한 코드에 대한 100% 의존은 위험하다.

결국 그 코드가 왜 그렇게 짜였는지 이해하고, 전체 시스템의 맥락에 맞는지 판단하는 것은 여전히 개발자의 몫이다.

시장을 바꿀 수 없다면, 제대로 부려먹기

프론트엔드 생태계에서 리액트가 지배적인 만큼, AI 역시 방대한 데이터를 바탕으로 리액트 코드를 가장 잘 짜준다. AI조차 시장의 흐름을 따라가고 있는 셈이다.

오히려 구현이라는 반복적이고 소모적인 영역을 AI에게 맡길 수 있다면, 나는 그 너머의 '설계'와 '사용자 경험'에 더 집중할 수 있기 때문이다. 내가 개발자로 살아가는 한, AI가 잘하는 영역은 기꺼이 AI에게 시켜 먹을 생각이다.

나아갈 2026년

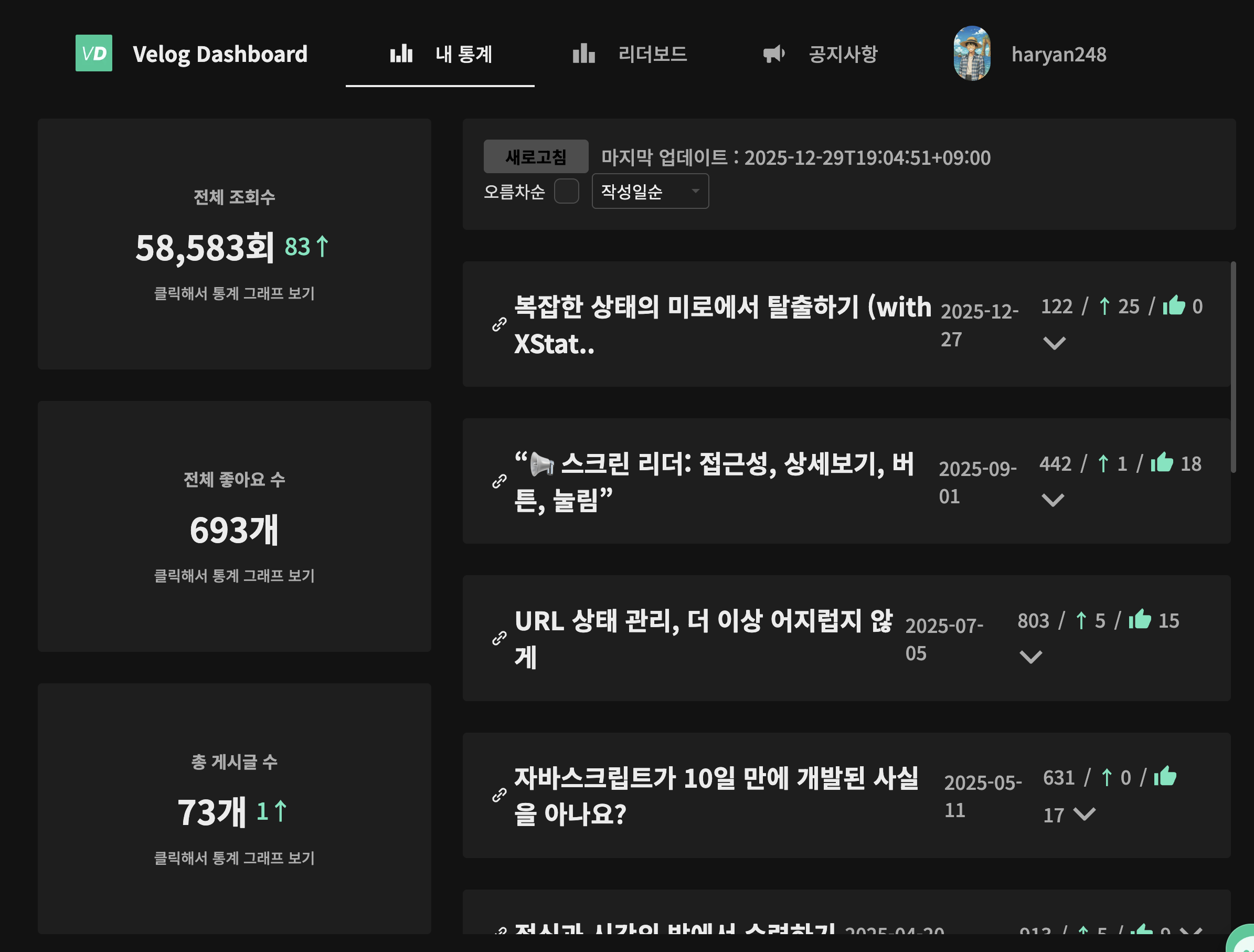

2025년 한 해 동안 총 10개의 글을 내놓으며 마무리했다. 나만의 작고 소중한 가치를 기록하며 포기하지 않고 주기적으로 글을 쓴 나 자신을 칭찬해주고 싶다.👏

아쉬운 점이 있다면 지금 스터디를 하지 못한 채로 시간이 흘러가고 있는데, 2026년에는 다시 스터디의 의지를 불태워, AI를 도구 삼아 더 깊이 있는 설계를 고민하는 개발자로 성장하고 싶다.