1. 정의.

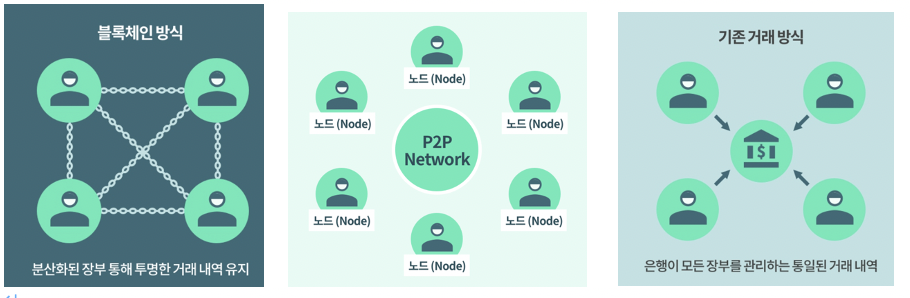

블록체인은 ‘공공 거래 장부’인 데이터 분산 처리 기술이다. 네트워크에 참여하는 모든 사용자가 각각 모든 거래 내역 등의 데이터를 분산하고 저장하는 것이다. ‘블록’은 개인과 개인의 거래 (P2P) 데이터가 기록되는 장부다. 그리고 이런 블록들을 시간에 따라 ‘체인’ 구조로 연결된다. 따라서 누구나 금융기관의 역할을 할 수 있다. 블록체인 네트워크를 관리하기 위한 방식에는 아래 두 가지 방식이 있다.

‘작업증명’ 이라는 작업을 통해 거래 내역을 정리해주고 그에 대한 보상으로 코인과 거래 수수료를 받는데, 이를 ‘채굴’이라고 칭한다.

‘지분증명’ 은 연산 작업의 능력에 따라 블록에 대한 권한을 주는 작업증명’과 다르다. 더 많은 코인을 가지고 있으면, 그에 비례해서 블록에 대한 권한이 주어지는 것이다. 블록이 생성됨에 따라 지분에 대한 이자, 배당의 개념으로 보상이 지급된다.

암호화폐는 암호화 기술을 이용해서 만든 디지털 화폐로 블록체인 기술을 이용해서 화폐에 대한 가치를 저장하고 전송한다. 중앙은행 없이도 가치를 보증하고 국가의 제약이 없는 통화다.

정부는 블록체인 기술은 육성하되, 암호화폐는 규제하고자 하는 정책을 펼치고 있고, 블록체인과 암호화폐를 이분법적으로 분리하고자 하나, 이에 대한 논란이 있다.

2. 블록체인과 암호화폐의 대처 사례

Case : 프랑스

2017년 10월부터 두 달 동안 완전히 공개된 의견 수렴을 통해 초안을 만들고, 다시 한 번 온라인 의견 수렴을 거쳐 관련 법안을 만들었다. 블록체인 관련 사례로는, 19년도에 IBM 과 프랑스 법원이 함께 기업정보를 블록체인 플랫폼에 기록하는 기술을 구현한 것이 대표적이다.

또한, 법안을 만든 이후로도 꾸준히 암호화폐 전반을 규정하는 법률인 “PACTE 법” 을 통해 암호 화폐 거래소에 대한 등록제도 마련했다.

3. 블록체인과 암호화폐 이분법에 대한 이슈 사항

1) 찬성측

위험성 제거:

무언가를 주도해야 하고 통제해야 한다는 부담감을 가진 정부의 입장에서, 중앙으로부터 통제가 없는 암호화폐는 위험하다고 판단하여 위험성을 제거하고자 암호화폐에 대한 부정적인 입장을 보인다.

2) 반대측

다른 신기술에도 부정적인 영향 미침:

새로운 기술은 더 많이 등장하고 발전해나가는 시대에서 기술에 대한 이분법적인 대응은 올바르지 않다. 앞으로도 새로운 기술이 탄생할 때마다 기술을 제대로 활용하지 못하고, 문제가 발생하더라도 이를 단기적인 관점에서 해결하는 셈이 된다.

4. 개인 견해 (5줄 이상)

개인적으로 암호화폐와 블록체인은 뗄 수 없는 존재라고 생각한다. 암호화폐는 블록체인 기술로 탄생을 한 것이고, 블록체인 기술이 존재하는 한, 이를 이분법적으로 생각하는 것은 올바르지 않다고 생각한다. 다른 국가들이 블록체인과 암호화폐가 등장함에 따라 어떻게 대처를 해나가는지를 분석해보고, 우리도 여러 공청회를 얻어 의견을 수렴하고 정책을 만들어 나가면서 사회적 합의를 기반으로 기술을 수용해야 한다고 생각한다.

출처 및 참고 자료

블록체인과 암호화폐에 대한 정부의 태도에 대한 기사

https://www.mk.co.kr/news/it/view/2021/02/155113/

프랑스 블록체인 기술 도입 사례

https://www.hkbnews.com/news/articleView.html?idxno=2329

프랑스 암호화폐 법률 사례

http://blocktimestv.com/news/view.php?idx=15217