"이 쿼리, 왜 이렇게 느릴까요?", "데이터가 너무 많아서 DB가 버티질 못해요!", "SQL 써야 할까요, NoSQL 써야 할까요?"

개발자라면 누구나 한 번쯤 마주하게 되는 고민들입니다. 특히 X(구 트위터), 인스타그램, 왓츠앱, 유튜브처럼 전 세계 수억 명의 사용자를 대상으로 하는 대규모 서비스를 만든다고 상상해 보면, 이러한 고민은 더욱 복잡하고 중요해집니다.

이번 글에서는 이러한 글로벌 서비스들이 실제로 어떤 쿼리 최적화 전략을 사용하고, 데이터를 어떻게 분산하며, SQL과 NoSQL의 스키마를 현실적으로 어떻게 설계해 왔는지 그 핵심 원리를 집중적으로 분석합니다. 이 글을 통해 여러분은 이들 시스템이 어떤 문제를 만나고, 어떤 기술적 선택과 트레이드오프로 이를 극복했는지 살펴보며, "내가 앞으로 설계해야 할 시스템"에 대한 구체적인 감각과 직관, 그리고 설계력을 키울 수 있을 것입니다.

1. 대규모 서비스를 위한 쿼리 최적화 전략: 핵심은 "어떻게 읽고 쓸 것인가?"

각 서비스는 고유한 특징과 사용자 경험을 가지고 있으며, 이는 데이터베이스 쿼리 패턴에 직접적인 영향을 미칩니다. 빅테크 기업들은 자신들의 핵심 서비스에 맞춰 쿼리를 어떻게 최적화하고 있을까요?

X.com (구 트위터) - 타임라인을 위한 시간 기반 ID와 Fan-out on Write 전략

- 핵심 문제: 수억 명 사용자의 타임라인을 실시간으로 빠르게 로드해야 하는 읽기 집중(Read-heavy) 시스템.

- 전략 1: Snowflake ID - 시간 정보를 품은 ID

- X는 게시물 ID 자체에 생성 시간 정보를 포함하는 Snowflake ID 구조를 사용합니다. 이 ID는 타임스탬프, 머신 ID, 시퀀스 번호 등으로 구성되어, 분산 환경에서도 고유성이 보장되면서 ID 자체를 정렬하는 것만으로도 시간순 정렬이 가능합니다.

- 효과: 별도의

created_at컬럼에 대한 인덱스 없이도, ID 정렬만으로 최신 게시물을 매우 빠르게 조회할 수 있습니다. (예:SELECT * FROM tweets WHERE user_id = ? ORDER BY tweet_id DESC LIMIT 20;)

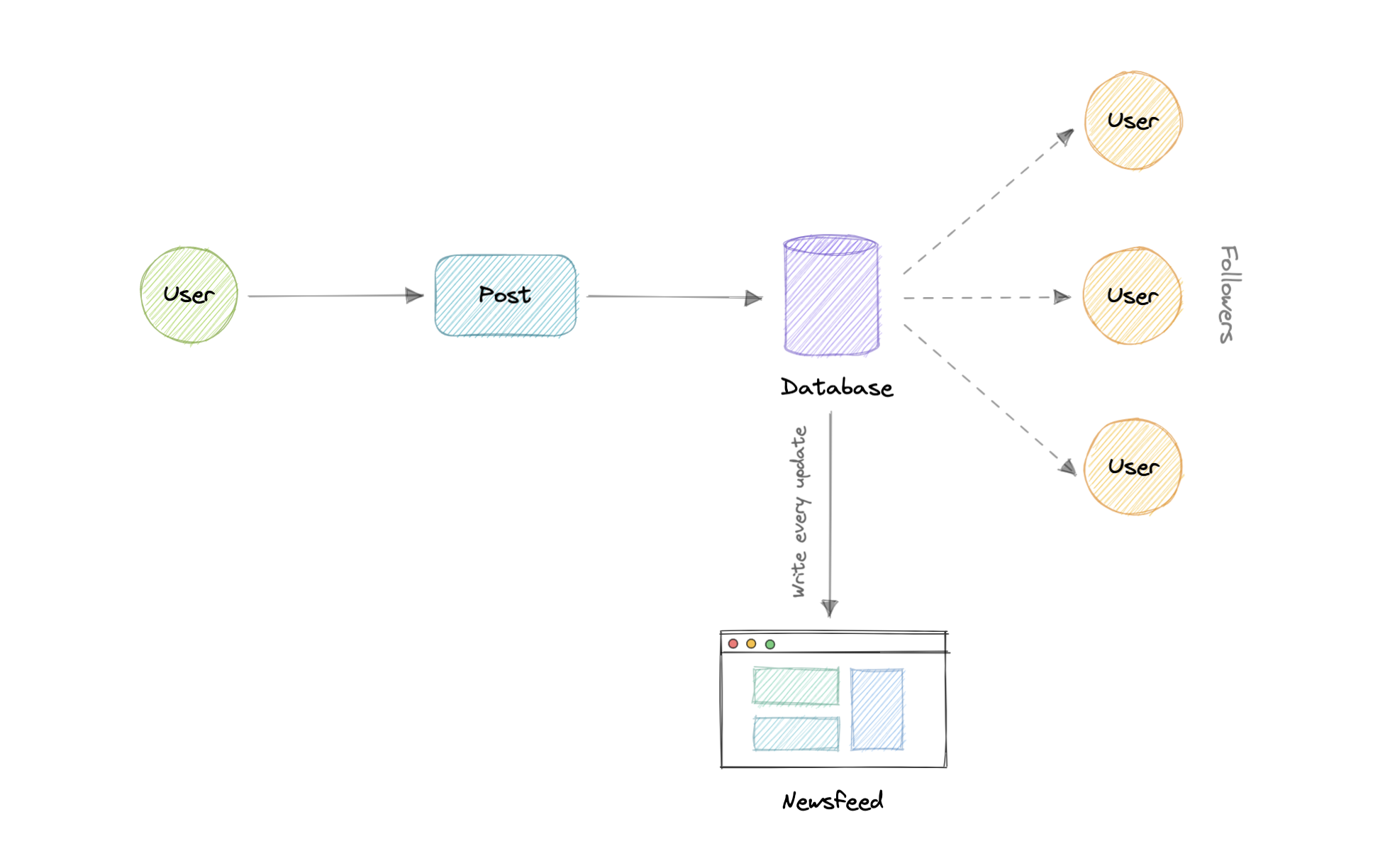

- 전략 2: Fan-out on Write - 미리 만들어두는 개인별 타임라인

- 사용자가 새 트윗을 작성하면(Write), 해당 사용자를 팔로우하는 모든 팔로워의 개인별 타임라인(주로 Redis List나 유사 캐시 구조)에 해당 트윗 ID를 미리 삽입해 둡니다.

- 효과: 사용자가 자신의 홈 타임라인을 조회할 때(Read), 복잡한 JOIN 연산(내가 팔로우하는 사람들 → 그들의 최신 트윗) 없이 단순히 자신의 캐시된 타임라인 리스트만 읽으면 됩니다. 쓰기 시점의 부하(팔로워 수만큼 쓰기 발생)는 증가하지만, 읽기 시점의 비용은 극도로 낮춰져 초당 수십만 건(QPS)의 타임라인 조회 요청을 처리할 수 있게 됩니다. (물론, 팔로워가 매우 많은 인플루언서의 경우 별도 처리 전략 필요)

인스타그램 (Instagram) - ID 인코딩과 캐시 중심의 공격적인 읽기 최적화

- 핵심 문제: 이미지/영상 중심의 피드 로딩 속도, 실시간 활동 정보, 팔로우 피드 등을 빠르게 제공해야 하는 읽기 중심 시스템.

- 전략 1: 시간 정렬 가능한 분산 ID 사용

- X와 유사하게, 시간 정보를 포함하고 분산 환경에서 고유성을 보장하는 ID 구조를 채택하여 시간순 정렬 및 페이지네이션을 효율적으로 처리합니다.

- 전략 2: "실시간성이 필요한 데이터만 캐시, 나머지는 비동기" - Redis의 적극적인 활용

- PostgreSQL을 주 데이터베이스로 사용하지만, 사용자 피드, 활동 정보, 팔로우/팔로워 목록, 댓글 등 자주 접근되고 실시간성이 중요한 데이터는 대부분 Redis에 캐싱합니다.

- 효과: 실제 DB로 전달되는 읽기 부하의 상당 부분을 Redis가 흡수하여 DB 부하를 크게 줄이고, 사용자에게 매우 빠른 응답 속도를 제공합니다. DB 업데이트는 비동기적으로 캐시에 반영될 수 있습니다.

- 전략 3: 검색 기능 분리 - Elasticsearch 활용

- 인기 콘텐츠, 사용자 검색, 해시태그 검색 등 복잡한 검색 요구사항은 PostgreSQL의 기본 인덱스만으로는 한계가 있습니다. 따라서 실시간 스트리밍 로그 분석(예: Kafka + Spark/Flink)을 통해 인기 콘텐츠를 집계하고, Elasticsearch(또는 OpenSearch)에 별도의 검색용 인덱스를 구축하여 전문 검색 기능을 제공합니다.

- 효과: DB는 OLTP성 작업에 집중하고, 검색 부하는 검색 특화 시스템으로 분산시켜 각 시스템의 효율을 극대화합니다.

왓츠앱 (WhatsApp) - 메시징 시스템에서의 직렬 처리와 지연 없는 쓰기 최적화

- 핵심 문제: 전 세계 수십억 사용자의 메시지를 실시간으로 안정적으로 전송하고, 쓰기 지연이 사용자 경험에 치명적인 영향을 미치는 쓰기 중심(Write-heavy) 및 실시간성 극도로 중요 시스템.

- 전략 1: 데이터 프래그먼트(Fragment) 기반 사용자 요청 직렬 처리 (Lock-free)

- 전체 사용자 데이터를 여러 개의 작은 프래그먼트로 나눕니다. (예: 사용자 ID의 해시값을 기준으로 특정 범위의 사용자는 특정 프래그먼트에 할당)

- 각 프래그먼트는 단 하나의 프로세스(또는 스레드)가 전담하여 처리합니다. 해당 프래그먼트에 속한 사용자들의 메시지 요청은 이 전담 프로세스의 큐에 순차적으로 쌓여 직렬(Sequential) 처리됩니다.

- 효과: 동일 데이터에 대한 동시 접근으로 인한 락(Lock) 경합이나 복잡한 동시성 제어 로직 없이도 데이터 일관성을 유지하며 고성능 실시간 처리가 가능해집니다. (마치 놀이공원 한 줄 서기 입장과 유사)

- 전략 2: 메모리 우선 쓰기 + 비동기 디스크 플러시 (Write-behind / Asynchronous Flush)

- 메시지 수신 및 프래그먼트 매핑: 사용자가 메시지를 보내면, 사용자 ID를 기반으로 해당 요청을 처리할 프래그먼트(및 담당 프로세스)가 결정됩니다.

- 메모리에 우선 저장 (In-memory Write Buffer): 담당 프로세스는 수신된 메시지를 DB 디스크가 아닌, 우선적으로 자신의 메모리 버퍼(예: Erlang의 ETS, 인메모리 큐 등)에 기록합니다.

- 사용자에게 빠른 응답: 이 시점에서 사용자에게는 이미 메시지 전송이 완료된 것처럼 빠른 응답을 보냅니다.

- 비동기 디스크 플러시 (Persistence): 메모리 버퍼에 쌓인 메시지들은 일정 조건(시간 간격 또는 버퍼 크기 도달)에 따라 배치(Batch) 형태로 묶여 디스크(DB)에 비동기적으로 저장(Flush)됩니다. 이 작업은 사용자 응답 흐름과는 별개로 백그라운드에서 수행됩니다.

- 효과: 디스크 쓰기의 지연 시간(Latency)이 사용자 체감 메시지 전송 속도에 직접적인 영향을 미치지 않아 매우 빠른 응답성을 제공합니다. 실제 디스크 작업은 최적화된 배치 형태로 수행되어 효율적입니다. (장애 시 데이터 유실 방지를 위해 WAL(Write-Ahead Log) 사용 및 복제본(Replica)에 이중 기록, 플러시 실패 시 재시도 메커니즘 등은 당연히 포함)

유튜브 (YouTube) - 조회수 집계 최적화와 Vitess를 통한 MySQL 수평 확장

- 핵심 문제: 전 세계적인 비디오 시청으로 인한 막대한 조회수 실시간 집계 및 업데이트, 그리고 거대한 규모의 메타데이터(비디오 정보, 사용자 정보, 댓글 등) 관리를 위한 MySQL의 수평적 확장.

- 전략 1: 분산 카운터 (Sharded Counter) - 조회수 처리

- 단일 비디오의 조회수를 하나의 카운터에서 동시에 업데이트하려고 하면 극심한 병목 현상(Hotspot)과 락 경합이 발생합니다.

- 이를 해결하기 위해, 각 비디오의 조회수를 여러 개의 샤드(분산된 작은 카운터들)에 나누어 업데이트합니다. 예를 들어, 비디오 ID와 랜덤 숫자를 조합한 키를 사용하여 여러 카운터에 분산 기록하고, 실제 조회수를 보여줄 때는 이 샤드된 카운터들의 값을 합산하여 보여줍니다. (또는, 각 애플리케이션 서버가 로컬 메모리에 일정 시간 동안의 조회수를 버퍼링했다가 주기적으로 DB에 배치 업데이트하는 방식도 사용 가능)

- 효과: 단일 카운터에 대한 쓰기 경합을 크게 줄여 조회수 업데이트 성능을 향상시킵니다.

- 전략 2: Vitess - MySQL을 위한 쿠버네티스 네이티브 데이터베이스 클러스터링 시스템

- 유튜브는 주 데이터베이스로 MySQL을 사용하지만, 단일 MySQL 인스턴스로는 유튜브의 엄청난 규모를 감당할 수 없습니다. 이를 위해 MySQL을 수천 개의 샤드로 수평 확장하고, 이 거대한 샤드 클러스터를 관리하기 위해 Vitess라는 오픈소스 미들웨어 프레임워크를 개발하여 사용합니다.

- Vitess의 역할:

- 자동 샤딩(Automatic Sharding): 애플리케이션에는 단일 데이터베이스처럼 보이도록 추상화 계층을 제공하고, 실제 데이터는 정의된 샤딩 키에 따라 여러 MySQL 샤드로 자동 분산 저장합니다.

- 쿼리 라우팅(Query Routing): 애플리케이션에서 오는 SQL 쿼리를 분석하여 적절한 샤드로 정확하게 라우팅합니다. 필요시 여러 샤드에 걸친 쿼리(Cross-shard Query)도 분해하여 실행하고 결과를 취합합니다.

- 커넥션 풀링(Connection Pooling): 효율적인 커넥션 관리를 통해 MySQL 부하를 줄입니다.

- 온라인 스키마 변경(Online Schema Changes): 서비스 중단 없이 대규모 테이블의 스키마 변경을 지원합니다.

- 자동 페일오버 및 복제 관리, 읽기 부하 분산을 위한 캐싱 등

- 효과: 관계형 데이터베이스(MySQL)의 ACID 트랜잭션과 강력한 SQL 기능을 유지하면서도, 마치 NoSQL처럼 뛰어난 수평적 확장성과 고가용성을 확보할 수 있게 됩니다.

🤔 꼬리 질문: Fan-out on Write 전략의 단점은 무엇이며, 이를 보완하기 위한 전략(예: 하이브리드 방식, 팔로워 수에 따른 차등 적용)에는 어떤 것들이 있을까요? 분산 카운터 설계 시 발생할 수 있는 정확성 문제(예: 합산 시점의 지연)는 어떻게 최소화할 수 있을까요?

2. SQL vs. NoSQL 스키마 설계 전략: 정규화와 비정규화, 그 경계에서의 선택

데이터베이스 스키마를 설계할 때 가장 큰 고민 중 하나는 정규화(Normalization)와 비정규화(Denormalization) 사이의 균형점을 찾는 것입니다. 이는 단순히 SQL(RDBMS)이냐 NoSQL이냐의 기술 선택을 넘어, "우리가 가장 자주 실행하는 쿼리 패턴에 데이터를 어떻게 최적화하여 맞출 것인가?"라는 근본적인 질문과 맞닿아 있습니다.

SQL (RDBMS) 스키마 설계: 정규화를 통한 일관성과 관계 명확성 추구

- 핵심 원칙: 데이터 중복을 최소화하고, 데이터 간의 관계를 명확히 정의하며, 데이터 무결성 및 일관성을 유지하는 데 중점을 둡니다. (주로 제3 정규형까지 정규화 진행)

- 장점:

- 데이터 중복이 적어 저장 공간 효율이 좋습니다.

- 데이터 수정 시 한 곳만 변경하면 되므로 데이터 일관성 유지가 용이합니다. (업데이트 이상 현상 방지)

- 데이터 모델의 의미가 명확하고 이해하기 쉽습니다.

- 단점: 원하는 데이터를 얻기 위해 여러 테이블을 JOIN해야 하는 경우가 많아, 읽기 작업이 복잡해지고 성능 저하를 유발할 수 있습니다. (특히 읽기 중심 워크로드)

- 사례: 초기 인스타그램

- 인스타그램은 초기에 PostgreSQL 기반의 정규화된 스키마를 사용하여 사용자 정보, 게시물 정보, 팔로우 관계, 좋아요/댓글 등을 명확히 분리하고 관계를 정의했습니다. 이를 통해 데이터 정합성을 강력하게 유지하고, 다양한 관계형 데이터를 효과적으로 관리할 수 있었습니다. 하지만 서비스가 성장함에 따라 읽기 성능 최적화를 위해 캐싱과 비정규화 전략을 적극적으로 도입하게 됩니다.

NoSQL 스키마 설계: 비정규화를 통한 읽기 성능 최적화 추구

- 핵심 원칙: 특정 읽기 쿼리 패턴에 맞춰 데이터를 미리 조합하거나 중복 저장(비정규화)하여, JOIN 연산 없이 한 번의 읽기 작업으로 원하는 데이터를 빠르게 가져올 수 있도록 설계합니다. "데이터를 어떻게 쓸 것인가(Write Path)"보다는 "데이터를 어떻게 읽을 것인가(Read Path)"에 더 초점을 맞춥니다.

- 장점:

- 특정 조회 패턴에 대해 매우 빠른 읽기 성능을 제공합니다. (JOIN 연산 회피)

- 데이터를 가져오는 로직이 단순해집니다.

- 단점:

- 데이터 중복으로 인해 저장 공간 비효율이 발생할 수 있습니다.

- 데이터 수정 시 여러 곳에 분산된 중복 데이터를 모두 일관되게 업데이트해야 하는 부담이 있습니다. (쓰기 복잡도 증가, 데이터 불일치 가능성)

- 사례: X(구 트위터)의 타임라인

- 앞서 설명한 Fan-out on Write 전략은 대표적인 비정규화 사례입니다. 한 사용자의 트윗이 발생하면, 해당 트윗 정보를 그 사용자를 팔로우하는 모든 팔로워의 개인별 타임라인 데이터 저장소(예: Redis List)에 미리 복제하여 저장합니다. 사용자가 타임라인을 조회할 때는 이 미리 만들어진 비정규화된 데이터만 읽으면 되므로 매우 빠릅니다.

선택의 기준: 워크로드 분석과 쿼리 패턴이 핵심!

- 읽기 최적화가 중요하다면 (Read-heavy): NoSQL의 비정규화 전략이나, RDBMS에서도 적절한 비정규화(예: 역정규화 테이블, 머티리얼라이즈드 뷰) 및 캐싱을 적극적으로 고려합니다.

- 데이터 정합성과 일관성이 매우 중요하다면 (Write-heavy, Transactional): RDBMS의 정규화된 스키마와 ACID 트랜잭션이 여전히 강력한 선택지입니다.

- 현실적인 접근: 많은 대규모 서비스는 RDBMS와 NoSQL을 함께 사용(Polyglot Persistence)하거나, RDBMS 내에서도 읽기용 비정규화 테이블과 쓰기용 정규화 테이블을 혼용하는 등 하이브리드 전략을 취합니다. 핵심은 서비스의 주요 쿼리 패턴과 데이터 흐름을 정확히 분석하고, 그에 맞춰 최적의 데이터 모델과 저장 방식을 선택하는 것입니다.

🤔 꼬리 질문: 여러분이 최근에 설계했거나 고민했던 서비스의 주요 데이터 모델은 정규화와 비정규화 중 어떤 원칙에 더 가까웠나요? 그 이유는 무엇이었으며, 어떤 트레이드오프를 감수해야 했나요?

3. 인덱싱(Indexing): 빠른 데이터 조회의 비밀 병기

인덱스는 특정 컬럼(들)의 값을 기반으로 미리 정렬된 별도의 데이터 구조입니다. 책의 목차처럼, 이 구조는 해당 값이 저장된 실제 데이터의 위치를 가리키는 포인터를 포함하고 있어, 검색 시 전체 테이블을 샅샅이 뒤지는 풀 테이블 스캔(Full Table Scan) 대신 인덱스를 통해 원하는 데이터에 훨씬 빠르게 접근할 수 있게 해줍니다.

인덱싱의 장단점 (Trade-offs):

- 장점:

- 빠른 조회 속도:

WHERE절 조건이나JOIN조건에 사용되는 컬럼에 인덱스를 생성하면 특정 데이터 검색 속도가 획기적으로 향상됩니다. (주로 B-Tree 인덱스는 O(log N) 시간 복잡도) - 정렬 및 그룹화 최적화:

ORDER BY나GROUP BY절에 사용되는 컬럼에 인덱스가 있으면, 데이터베이스는 추가적인 정렬 작업을 생략하거나 최적화할 수 있습니다. - 제약 조건 지원:

PRIMARY KEY나UNIQUE제약 조건은 내부적으로 유니크 인덱스를 통해 구현되어 데이터 무결성을 보장합니다.

- 빠른 조회 속도:

- 단점:

- 추가 저장 공간 필요: 인덱스 자체도 데이터를 저장하는 구조이므로 디스크 공간을 추가로 차지합니다.

- 쓰기 성능 저하 (INSERT, UPDATE, DELETE): 데이터가 변경될 때마다 관련된 모든 인덱스도 함께 업데이트(정렬 유지, 포인터 재조정 등)되어야 하므로, 쓰기 작업의 성능이 저하될 수 있습니다. 인덱스가 많을수록 이 오버헤드는 커집니다.

- 복잡한 관리: 불필요하거나 잘못 설계된 인덱스는 오히려 성능을 저하시키고 리소스를 낭비할 수 있으므로, 적절한 인덱스 설계, 생성, 유지보수, 그리고 주기적인 검토가 필요합니다.

인덱싱이 특히 유용한 시나리오:

- 전자상거래 플랫폼:

- 제품 검색: 제품명, 카테고리, 브랜드 등의 컬럼에 인덱스를 생성하여 사용자가 원하는 상품을 빠르게 찾을 수 있도록 합니다.

- 가격 필터링 및 정렬: 가격 컬럼에 인덱스를 추가하여 특정 가격 범위의 상품을 필터링하거나 가격순으로 정렬하는 쿼리의 성능을 향상시킵니다.

- 소셜 미디어 서비스:

- 사용자 피드 로딩: 사용자 ID와 게시물 생성 시간(또는 게시물 ID - 시간 정보 포함 시)에 대한 복합 인덱스를 통해 각 사용자의 최신 피드를 빠르게 로드합니다.

- 해시태그 검색: 해시태그가 저장된 컬럼(또는 별도 해시태그 매핑 테이블)에 인덱스를 생성하여 특정 해시태그가 포함된 게시물을 신속하게 검색합니다.

- 로그 분석 시스템:

- 시간 기반 조회: 로그 발생 타임스탬프 컬럼에 인덱스를 추가하여 특정 시간대의 로그를 빠르게 조회하고 분석합니다.

- 에러 코드 또는 특정 키워드 필터링: 에러 코드나 특정 이벤트 타입을 나타내는 컬럼에 인덱스를 생성하여 문제 해결 및 분석 시간을 단축합니다.

🤔 꼬리 질문: 복합 인덱스(Composite Index)를 생성할 때 컬럼의 순서는 왜 중요할까요? 어떤 기준으로 컬럼 순서를 정하는 것이 일반적일까요? 커버링 인덱스(Covering Index)란 무엇이며, 어떤 장점이 있을까요?

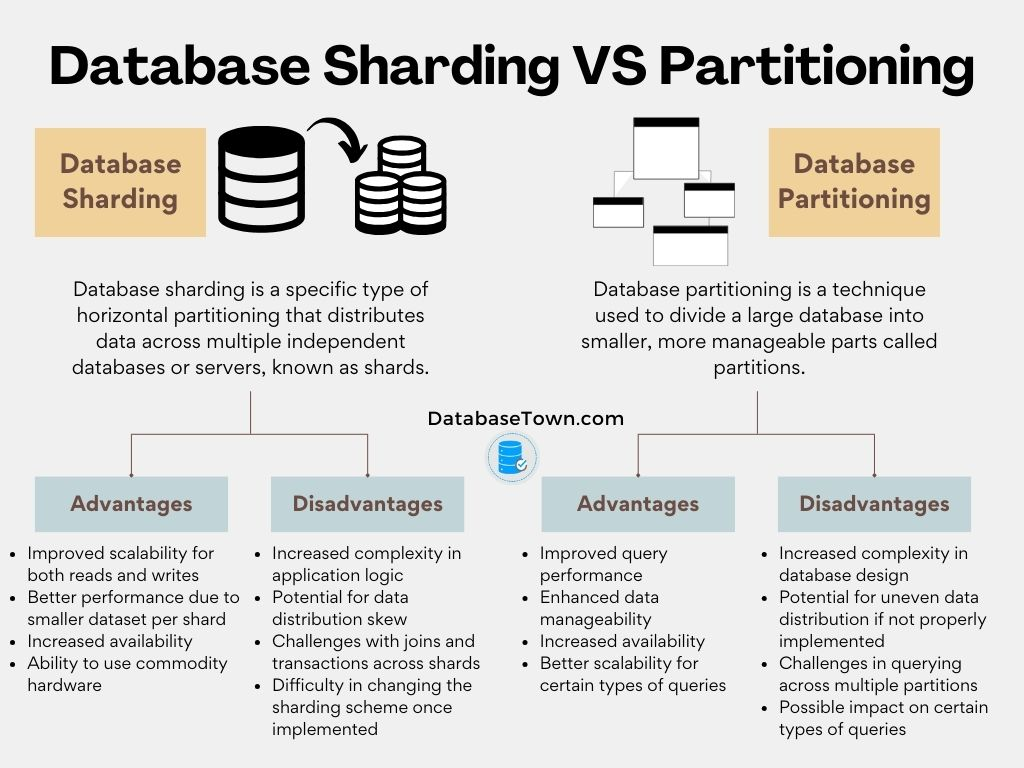

4. 파티셔닝(Partitioning)과 샤딩(Sharding): 대용량 데이터 관리의 기술

데이터 양이 수십억 건을 넘어서고 트래픽이 폭증하면, 단일 데이터베이스 인스턴스로는 더 이상 감당하기 어려워집니다. 이때 등장하는 핵심 기술이 바로 파티셔닝(Partitioning)과 샤딩(Sharding)입니다.

파티셔닝 (Partitioning): 하나의 테이블을 논리적으로 나누기

- 개념: 하나의 거대한 테이블(또는 인덱스)을 특정 기준(파티션 키)에 따라 여러 개의 작은 논리적인 조각(파티션)으로 나누어 저장하는 기술입니다. 애플리케이션 레벨에서는 여전히 하나의 테이블처럼 보이지만, 물리적으로는 여러 파티션으로 분리되어 관리됩니다.

- 파티셔닝의 종류:

- 범위 파티셔닝 (Range Partitioning): 날짜, 숫자 등 연속적인 값의 범위를 기준으로 파티션을 나눕니다. (예:

created_at날짜 기준으로 월별 파티션 생성 -PARTITION p202401 VALUES LESS THAN ('2024-02-01'))- 장점: 시간순 쿼리(예: 특정 기간 데이터 조회) 시 해당 파티션만 스캔하여 성능 최적화. 오래된 파티션 전체를 빠르게 삭제(DROP PARTITION) 가능.

- 단점: 특정 파티션(예: 최근 월)에 데이터가 몰리는 쏠림 현상(Hotspot) 발생 가능.

- 리스트 파티셔닝 (List Partitioning): 미리 정의된 값 목록(이산적인 값)을 기준으로 파티션을 나눕니다. (예: 지역 코드 -

PARTITION p_seoul VALUES IN ('서울'),PARTITION p_busan VALUES IN ('부산'))- 장점: 명확한 범주별 데이터 분리가 가능합니다.

- 단점: 새로운 범주가 추가될 때마다 파티션 추가 작업 필요. 범주가 너무 많아지면 관리 복잡성 증가.

- 해시 파티셔닝 (Hash Partitioning): 파티션 키 값을 해시 함수에 적용한 결과에 따라 데이터를 여러 파티션에 균등하게 분산시킵니다. (예:

PARTITION BY HASH(user_id) PARTITIONS 4)- 장점: 데이터 분포를 비교적 균등하게 만들 수 있어 특정 파티션 쏠림 현상을 줄이는 데 유리합니다.

- 단점: 특정 값 범위에 대한 조회나 순차적인 접근에는 불리할 수 있습니다. (데이터가 흩어져 저장되므로)

- 복합 파티셔닝 (Composite Partitioning): 위에서 언급된 여러 파티셔닝 기법을 조합하여 사용합니다. (예: 월별 범위 파티셔닝 + 사용자 ID 해시 파티셔닝)

- 장점: 다차원적인 데이터 분산 및 쿼리 최적화가 가능합니다.

- 범위 파티셔닝 (Range Partitioning): 날짜, 숫자 등 연속적인 값의 범위를 기준으로 파티션을 나눕니다. (예:

- 파티셔닝의 장점 (Trade-offs):

- 조회 성능 향상: 쿼리 조건에 따라 필요한 파티션만 스캔(파티션 프루닝, Partition Pruning)하므로 전체 테이블 스캔보다 I/O를 크게 줄일 수 있습니다.

- 관리 용이성: 파티션 단위로 데이터 백업, 복구, 삭제, 인덱스 리빌드 등의 관리 작업이 가능하여 효율적입니다.

- 가용성 향상 (일부): 특정 파티션에 문제가 발생해도 다른 파티션은 정상적으로 서비스 가능할 수 있습니다. (물리적으로 분리된 것은 아님)

- 파티셔닝의 단점 (Trade-offs):

- 설계 복잡성: 적절한 파티션 키와 파티셔닝 전략 선택이 중요하며, 잘못 설계하면 오히려 성능이 저하될 수 있습니다.

- 파티션 키 변경 어려움: 일단 파티셔닝된 테이블의 파티션 키를 변경하는 것은 매우 어려운 작업입니다.

- 일부 DML 오버헤드: 데이터 삽입/수정 시 어떤 파티션에 속하는지 계산하는 비용이 추가될 수 있습니다.

- 과도한 파티션 수: 너무 많은 파티션은 관리 오버헤드를 유발하고, 옵티마이저의 계획 수립을 복잡하게 만들 수 있습니다.

- 활용 사례:

- 로그 분석 시스템 (예: ELK Stack, Splunk): 로그 발생 시간(

created_at) 기준으로 일별 또는 월별 범위 파티셔닝을 적용하여, 최근 로그 조회 성능을 높이고 오래된 로그는 쉽게 아카이빙하거나 삭제합니다. - 대형 쇼핑몰 (예: 쿠팡, 아마존): 상품 카테고리(리스트 파티셔닝) 또는 주문 일자(범위 파티셔닝) 기준으로 데이터를 분할하여 특정 카테고리 상품 조회나 기간별 주문 통계 집계를 빠르게 처리합니다.

- 병원 전자의무기록(EMR) 시스템: 환자 ID(해시 또는 리스트 파티셔닝) 또는 방문일(범위 파티셔닝) 기준으로 데이터를 분할하여 특정 환자의 진료 기록이나 특정 기간의 방문 기록을 효율적으로 관리합니다.

- 로그 분석 시스템 (예: ELK Stack, Splunk): 로그 발생 시간(

파티셔닝 설계 팁:

- 파티셔닝은 성능 향상을 위한 전략이지, 데이터 모델링의 주 목적이 되어서는 안 됩니다.

- 가장 자주 사용되는 조회 패턴(쿼리 조건)을 면밀히 분석하여 파티션 키를 신중하게 선택해야 합니다.

- 파티션별 로컬 인덱싱(Local Index)과 글로벌 인덱싱(Global Index) 전략도 함께 고려해야 합니다. (파티션 프루닝 + 인덱스 조합 최적화)

- MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, ClickHouse, BigQuery 등 대부분의 주요 DBMS에서 다양한 형태의 파티셔닝 기능을 지원합니다.

샤딩 (Sharding): 데이터를 물리적으로 분산 저장하기

- 개념: 파티셔닝이 하나의 데이터베이스 인스턴스 내에서 테이블을 논리적으로 나누는 것이라면, 샤딩은 데이터베이스의 데이터를 여러 개의 독립적인 서버(DB 인스턴스)에 물리적으로 분할하여 저장하는 기술입니다. 즉, 하나의 거대한 데이터베이스를 여러 개의 작은 조각(샤드)으로 나누고, 각 샤드를 서로 다른 서버에서 운영하는 방식입니다.

- 왜 샤딩이 필요한가? (단일 DB 인스턴스의 한계 극복)

- 저장 용량 한계: 단일 서버의 디스크 용량에는 물리적인 한계가 있습니다.

- 처리 성능 한계 (병목 현상): 단일 서버의 CPU, 메모리, I/O 처리 능력에는 한계가 있어, 트래픽이 집중되면 병목 현상이 발생합니다.

- 쓰기 부하 집중: 특정 테이블이나 데이터에 쓰기 작업이 몰리면 락 경합 등으로 성능이 저하됩니다.

- 단일 실패 지점 (SPOF): 해당 DB 서버에 장애가 발생하면 전체 시스템이 중단될 수 있습니다.

- 샤딩의 장점 (Trade-offs):

- 수평적 확장성 (Horizontal Scalability): 서버(샤드)를 추가함으로써 전체 시스템의 저장 용량과 처리 성능을 거의 선형적으로 확장할 수 있습니다.

- 트래픽 분산 및 성능 향상: 각 샤드가 독립적으로 요청을 처리하므로 전체적인 부하가 분산되고 응답 속도가 향상됩니다.

- 장애 격리 (Fault Isolation): 특정 샤드에 장애가 발생하더라도 다른 샤드는 정상적으로 서비스될 수 있어, 전체 시스템 다운을 방지하고 가용성을 높입니다. (물론, 해당 샤드에 저장된 데이터 접근은 제한됨)

- 관리 단위 분리: 백업, 모니터링, 장애 복구 등의 관리 작업을 샤드 단위로 분리하여 수행할 수 있습니다.

- 샤딩의 단점 (Trade-offs):

- 애플리케이션 복잡도 증가: 애플리케이션은 어떤 데이터를 어떤 샤드에서 읽고 써야 하는지 알아야 하며, 이를 위한 라우팅 로직이 필요합니다. (Vitess, ProxySQL 같은 미들웨어나 클라이언트 라이브러리 사용)

- Cross-Shard JOIN 및 트랜잭션의 어려움: 여러 샤드에 걸쳐 있는 데이터를 JOIN하거나 트랜잭션을 처리하는 것은 매우 복잡하고 성능 저하를 유발할 수 있습니다. (가능하면 단일 샤드 내에서 처리하도록 데이터 모델링)

- 샤딩 키(Sharding Key) 설계의 중요성: 어떤 기준으로 데이터를 분산할지(샤딩 키) 결정하는 것이 매우 중요합니다. 잘못된 샤딩 키 설계는 특정 샤드에 데이터나 트래픽이 몰리는 핫스팟(Hotspot) 문제를 야기할 수 있습니다.

- 리샤딩(Resharding)의 어려움: 서비스가 성장함에 따라 샤드의 개수를 늘리거나 샤딩 전략을 변경(리샤딩)해야 할 수 있는데, 이는 매우 복잡하고 시간과 비용이 많이 드는 작업입니다. (온라인 리샤딩 지원 여부 중요)

- 운영 복잡도 증가: N개의 독립적인 데이터베이스를 관리해야 하므로 운영 및 모니터링의 복잡도가 크게 증가합니다.

- 샤딩 적용 사례:

- 대규모 SNS 플랫폼 (예: X, 인스타그램): 사용자 ID를 기준으로 샤딩하여 각 사용자의 게시물, 팔로우 정보, 활동 로그 등을 분산 저장합니다. (예:

user_id % N방식 또는 일관된 해싱 사용) - 대형 금융 서비스 (예: 토스, 카카오뱅크): 계좌번호 또는 고객 ID를 기준으로 샤딩하여 각 고객의 거래 기록을 분산 관리하고 보안상 격리를 강화합니다. (지역 코드 + 계좌번호 접두사 등 복합적인 샤딩 키 사용 가능)

- 대규모 전자상거래 플랫폼 (예: 쿠팡, Shopify): 판매자 ID 또는 주문 ID를 기준으로 샤딩하여 각 판매자의 상품 정보나 주문 내역을 분산 관리합니다. (인기 판매자는 별도 샤드로 분리하는 전략도 가능)

- 대규모 SNS 플랫폼 (예: X, 인스타그램): 사용자 ID를 기준으로 샤딩하여 각 사용자의 게시물, 팔로우 정보, 활동 로그 등을 분산 저장합니다. (예:

💡 파티셔닝 vs. 샤딩: 명확한 구분!

- 파티셔닝: 하나의 데이터베이스 서버 내에서 큰 테이블을 논리적으로 여러 조각으로 나누는 것. (데이터는 여전히 같은 DB 인스턴스에 존재)

- 샤딩: 데이터를 여러 개의 독립적인 데이터베이스 서버(인스턴스)로 물리적으로 분할하여 저장하는 것. (각 샤드는 별도의 DB)

종종 혼용되어 사용되기도 하지만, 이 둘은 데이터 분산의 범위와 물리적 위치에서 명확한 차이가 있습니다.

리샤딩(Resharding) 전략: 서비스 성장에 따른 유연한 확장

서비스가 성장함에 따라 초기 샤딩 설계가 한계에 부딪힐 수 있습니다. 이때 필요한 것이 리샤딩입니다.

- 리샤딩이 필요한 시점:

- 특정 샤드에 트래픽이나 데이터가 과도하게 몰리는 핫스팟 발생 시.

- 개별 샤드의 저장 용량이 한계에 도달했을 때.

- 비즈니스 로직 변경이나 새로운 기능 추가로 인해 기존 샤딩 방식이 더 이상 효율적이지 않을 때.

- 리샤딩 과정 (일반적인 흐름):

- 새로운 샤딩 구성 설계: 새로운 샤딩 키, 샤드 개수, 데이터 분배 규칙 등을 정의합니다.

- 데이터 마이그레이션: 기존 샤드의 데이터를 새로운 샤드 구성에 맞게 이전합니다. 이 과정은 서비스 중단을 최소화하기 위해 온라인 상태에서 점진적으로 이루어져야 합니다. (예: 이중 쓰기(Double-write) - 일정 기간 동안 기존 샤드와 신규 샤드 모두에 데이터를 쓰고, 데이터 동기화 후 신규 샤드로 읽기 전환)

- 트래픽 전환: 애플리케이션의 라우팅 로직을 수정하여 새로운 샤드 구성으로 트래픽을 점진적으로 전환합니다.

- 검증 및 기존 샤드 정리: 데이터 정합성 및 서비스 안정성을 충분히 검증한 후, 더 이상 사용하지 않는 기존 샤드를 정리합니다.

🤔 꼬리 질문: 샤딩 키를 선택할 때 가장 중요하게 고려해야 할 요소는 무엇이라고 생각하시나요? 만약 샤딩 키를 잘못 선택했을 경우 발생할 수 있는 구체적인 문제점과 이를 해결하기 위한 현실적인 접근 방법에는 어떤 것들이 있을까요? 리샤딩 과정에서 서비스 다운타임을 최소화하기 위한 전략은 무엇이 있을까요?

5. 실전 시스템 설계를 위한 사고의 흐름: 문제 정의부터 최적화까지

대규모 시스템을 설계할 때는 단순히 특정 기술을 나열하는 것을 넘어, 요구사항을 정확히 분석하고, 다양한 기술적 선택지들의 트레이드오프를 고려하며, 단계별로 설계를 구체화해 나가는 체계적인 사고 과정이 중요합니다.

- 요구사항 분석 (가장 중요!):

- 읽기/쓰기 패턴: 읽기 중심(Read-heavy)인가, 쓰기 중심(Write-heavy)인가, 아니면 혼합형인가?

- 데이터 일관성 vs. 가용성: 강한 일관성이 필수인가, 아니면 최종적 일관성으로 충분한가? 어느 정도의 데이터 유실 또는 불일치를 허용할 수 있는가?

- 트래픽 특성: 평균 QPS는 어느 정도인가? 피크 시간대의 최대 QPS는? 트래픽 변동성은 큰가?

- 데이터 규모 및 증가율: 현재 데이터 크기는? 향후 데이터 증가 예상치는?

- 응답 시간 요구사항 (Latency): 사용자에게 허용 가능한 최대 응답 시간은?

- 데이터 모델 설계:

- 정규화 vs. 비정규화: 서비스의 주요 쿼리 패턴과 데이터 접근 방식을 고려하여 정규화 수준 결정.

- SQL vs. NoSQL 선택 (또는 Polyglot Persistence): 데이터의 구조, 관계 복잡성, 확장성 요구사항, 일관성 모델 등을 종합적으로 고려.

- 핵심 엔티티 및 관계 정의, 속성 정의.

- 인덱스 설계:

- 가장 빈번하게 실행되는 조회 쿼리의

WHERE절,JOIN조건,ORDER BY절에 사용되는 컬럼들을 중심으로 인덱스 후보 선정. - 단일 컬럼 인덱스 vs. 복합 인덱스 선택, 복합 인덱스의 경우 컬럼 순서 결정.

- 커버링 인덱스 활용 가능성 검토.

- 인덱스로 인한 쓰기 성능 저하 및 저장 공간 증가 고려.

- 가장 빈번하게 실행되는 조회 쿼리의

- 캐싱 전략 설계:

- 자주 접근되지만 변경 빈도가 낮은 데이터, 계산 비용이 높은 결과 등을 캐싱 대상 후보로 선정.

- 어떤 데이터를, 어디에(로컬 캐시, 분산 캐시 - Redis, Memcached), 얼마나 오랫동안(TTL), 어떤 방식으로(Cache-aside, Read-through, Write-through, Write-behind) 캐싱할 것인지 결정.

- 캐시 일관성 유지 전략 (Cache Invalidation) 고려.

- 파티셔닝 및 샤딩 전략 (필요시):

- 데이터 규모나 트래픽이 단일 DB 인스턴스로 감당하기 어려울 것으로 예상될 때 고려.

- 파티션 키 / 샤딩 키 선택: 데이터 분포의 균등성, 주요 쿼리 패턴과의 연관성, 향후 확장 가능성 등을 고려.

- 파티셔닝/샤딩 방식 선택: 범위, 리스트, 해시 등.

- 리샤딩 전략 사전 고려.

- 운영 및 장애 대응 고려:

- 모니터링: 어떤 지표(메트릭, 로그)를 수집하고 어떻게 시각화하여 시스템 상태를 감시할 것인가?

- 백업 및 복구: 데이터 백업 주기, 복구 목표 시간(RTO), 복구 목표 지점(RPO) 설정.

- 고가용성 및 장애 극복: 데이터베이스 복제, 자동 페일오버, 서킷 브레이커, 타임아웃, 재시도 등의 전략 수립.

- 로깅 전략.

🤔 꼬리 질문: 만약 여러분이 새로운 소셜 미디어 서비스의 "친구 추천 기능"을 설계해야 한다면, 어떤 종류의 데이터베이스(들)를 선택하고, 어떤 데이터 모델과 쿼리 최적화 전략을 사용할 것 같나요? 그 이유는 무엇인가요?

결론: 정답은 없지만, 끊임없는 고민과 최적화가 있을 뿐!

대규모 분산 시스템에서의 쿼리 최적화, 스키마 설계, 데이터 분산 전략은 결코 한 번에 완성되는 것이 아닙니다. 서비스의 성장과 변화에 따라 끊임없이 문제를 발견하고, 다양한 기술적 선택지들의 장단점을 비교하며, 더 나은 아키텍처를 향해 점진적으로 개선해 나가는 과정 그 자체입니다.

X, 인스타그램, 왓츠앱, 유튜브와 같은 거대한 시스템들도 처음부터 완벽했던 것은 아닙니다. 수많은 시행착오와 기술적 도전을 극복하며 현재의 모습을 갖추게 된 것이죠. 이들의 사례를 통해 우리가 배울 수 있는 가장 중요한 것은, 단순히 특정 기술을 모방하는 것이 아니라, 자신이 당면한 문제의 본질을 정확히 이해하고, 그 문제를 해결하기 위한 최적의 기술적 의사결정을 내릴 수 있는 능력을 키우는 것입니다.

이 글에서 다룬 다양한 개념과 전략들이 여러분의 시스템 디자인 여정에 튼튼한 밑거름이 되어, 더 견고하고 효율적인 시스템을 만드는 데 도움이 되기를 바랍니다!