3. 평균 추정과 신뢰구간

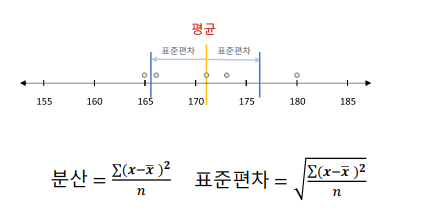

평균과 분산, 표준편차

분산(Var, Variance)

- 데이터가 평균으로부터 얼마나 흩어져 있는지를 나타내는 통계적 척도

표준편차(SD, Standard Deviation)

- 데이터가 평균으로부터 얼마나 퍼져 있는지를 나타내는 통계적 척도

- 분산의 제곱근

- 이탈도 (devlation)

- 데이터의 변동성

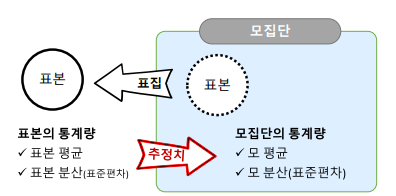

모집단과 표본

Sampling (표집)

- 전체 모집단에서 일부를 선택하여 데이터를 수집하는 과정 (모집단 추정)

표본 평균

- 모 평균에 대한 추정치

- 표준 오차 : 추정치의 오차 (표본 평균의 표준 편차)

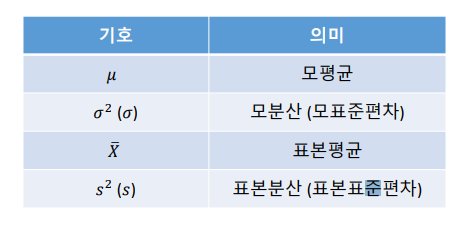

기호

조사 방법

- 표본 조사 : 모집단을 대표할 수 있는 일부 표본을 선택하여 데이터를 수집하는 방법

- 추출 방식 : 많은수 , 무작위

- 장점 : 적절한 비용과 시간

- 오차가 존대

- 전수 조사 : 전체(모집단을 조사)

- 장점 : 정확

- 비용, 시간 과다

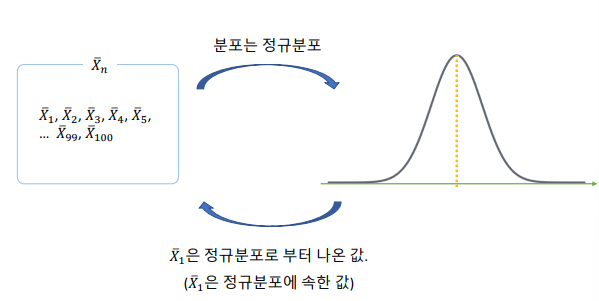

중심 극한 정리 (Central Limit Theorem)

- 충분히 큰 크기의 표본을 뽑을 때, 이 표본의 평균은 모집단의 평균을 중심으로 하는 정규 분포를 따른다는 이론

- 표본의 크기가 클수록 정규 분포 모양이 중심에 가까워지는 좁은 형태가 됨 !

- ex) 전국 고등학생 50명을 무작위로 뽑아 평균을 계산 , 100번 반복 ➔ 각각의 평균 값 100개를 얻음

- 평균들의 분포( 표집 분포) -> 정규 분포에 가까워짐

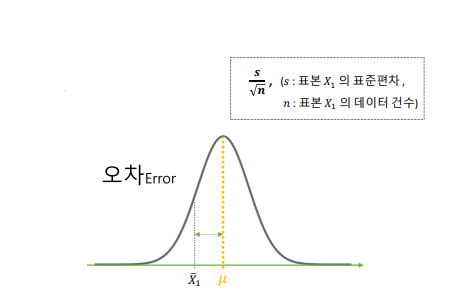

표준 오차 (Standard Error,SE)

-

추정치의 오차 (표본 평균의 표준 편차)

-

모평균 𝜇 : 추정하고 싶은 정답

-

표본 평균 : 모평균에 대한 추정치 (예측치)

-

모평균과 표본 평균의 차이 : 오차error

-

표본 평균들 분포의 표준편차 : 표준 오차

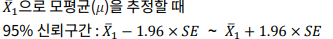

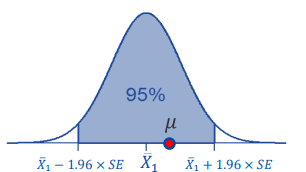

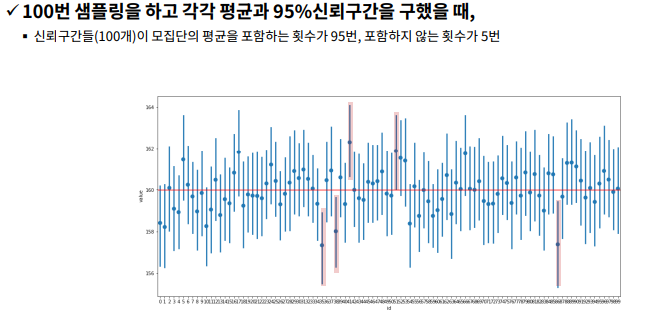

95% 신뢰구간 (Confidence Interval)

표준 오차(SE)를 바탕으로 95% 확률 구간을 구할 수 있다.

- 95% 신뢰 구간의 의미

- 쉬운 의미 : 신뢰구간 안에 모평균이 포함될 확률이 95%

- 정확한 설명 : 표본을 100번 정도 뽑으면 95번 정도는 95% 신뢰구간 안에 모평균을 포함함.

4. 이변량 분석 : 범주 -> 숫자

범주 vs 숫자 - 비교하는 방법

평균 비교 barplot

- 범주가 2개 : 두 평균의 차이 비교

- 범주가 3개 이상 : 전체 평균과 각 범주의 평균 비교

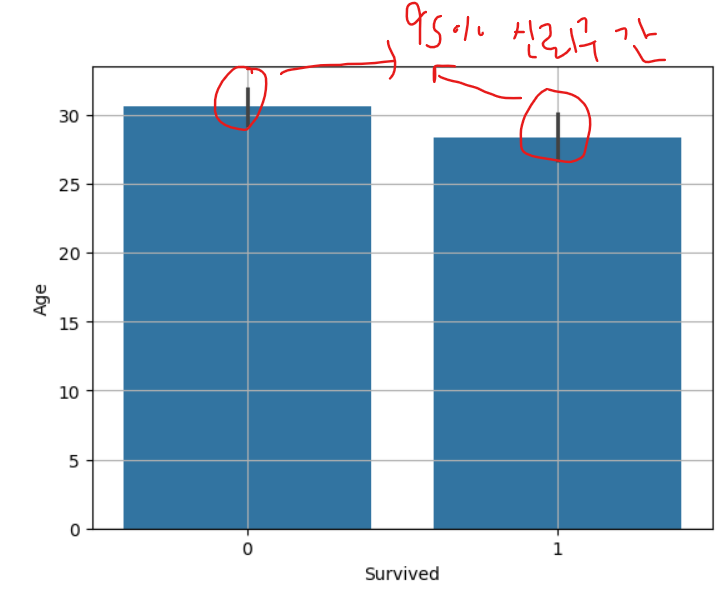

시각화 : 두 집단(범주) -> 숫자

예시 대립가설: 생존여부에따라나이의차이가있다.

- 평균 비교 barplot

- 신뢰 구간(오차 범위)

- 좁을 수록 믿을 만 하다

- 데이터가 많을수록, 편차가 적을 수록 신뢰구간은 좁아짐

- 두 평균의 차이가 크고, 신뢰구간은 겹치치 않을 때, 대립 가설이 맞다고 볼 수 있다.

sns.barplot(x="Survived", y="Age", data=titanic)

plt.grid()

plt.show()

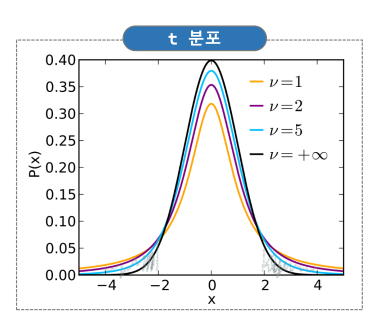

수치화 : t-test, anova (분산 분석)

두 집단(범주)의 평균 비교 :T-test

-

t 통계량 : 두 그룹의 평균 차이를 표준 오차로 나눈 값. ( 두평균의 차이로 이해해도 됨)

- t 통계량의 분포

-

t 통계량이 유의한지 검정

- T-test : t 통계량, p-value

- p-valuse가 0.05보다 작으면 관계가 있다.

- t 통계량이 -2보다 작거나, 2보다 크면 관계가 있다고 봄.

- p-valuse가 0.05보다 작으면 관계가 있다.

- T-test : t 통계량, p-value

-

ttest_ind(B,A,equal_var=False)

- NaN 행 제외 필수

- A와 비교할 때 B의 평균이 큰가?

- eual_var : A와 B의 분산이 같은가? 모르면 False(defualt)

# NaN 행 제외

temp = titanic.loc[titanic['Age'].notnull()]

# 두 그룹으로 데이터 저장

died = temp.loc[temp['Survived']==0, 'Age']

survived = temp.loc[temp['Survived']==1, 'Age']

#t-test

spst.ttest_ind(died, survived)

-

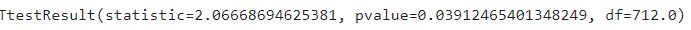

해석

- t-통계량 : 2.067 ➔ 2보다 크므로, 차이가 있기는 있으나 크지는 않다

- P-value : 0.039 ➔ 0.05 보다 작으므로, 차이가 있기는 있으나 크지는 않다

셋 이상 집단(범주)의 숫자 비교 - ANOVA

분산 분석 ANalysis Of VAriance

-

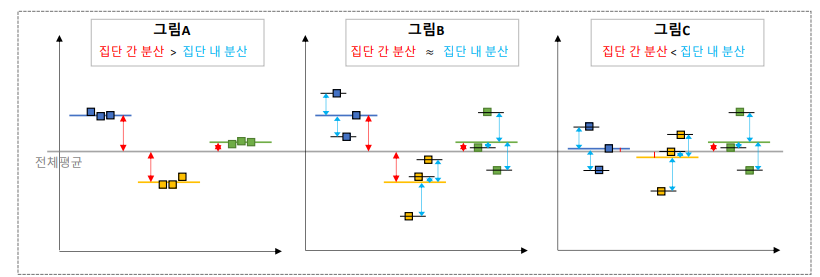

여러 집단 간에 차이 비교 : 기준은 전체 평균

-

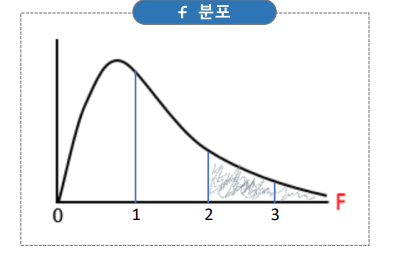

F 통계량 = 집단 간 분산 / 집단 내 분산 = (전체평균 - 각 집단 평균)/(각 집단의 평균 - 개별 값)

- f-통계량 값이 대략 2~3 이상이면 관계가 있다고 판단

- p-value가 0.05보다 작으면 관계가 있다고 판단

- F통계량이 클 수록 가설이 맞다. (집단 내 분산이 작을수록, 집단 간 분산이 클수록)

f_oneway(A,B,C)

- 전체 평균과 A, B, C 각각의 평균은 차이가 있는가?

# 1) 분산 분석을 위한 데이터 만들기

# NaN 행 제외

temp = titanic.loc[titanic['Age'].notnull()]

# 그룹별 저장

P_1 = temp.loc[temp.Pclass == 1, 'Age']

P_2 = temp.loc[temp.Pclass == 2, 'Age']

P_3 = temp.loc[temp.Pclass == 3, 'Age']

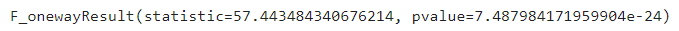

spst.f_oneway(P_1, P_2, P_3)

- 관련이 크다

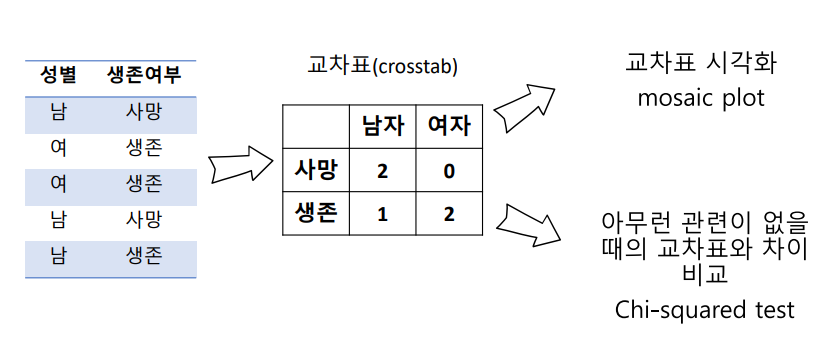

5. 이변량 분석 : 범주 -> 범주

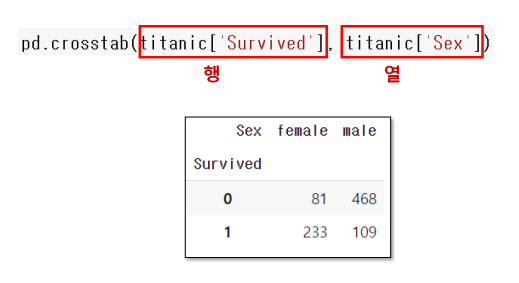

분석 방법 : 교차표(crosstab)

pd.crosstab(행,열)

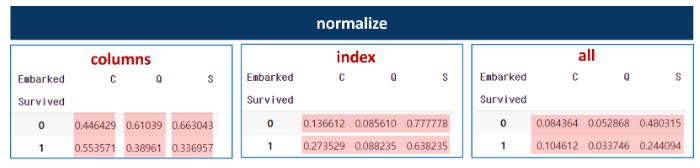

pd.crosstab(행,열, normalize=)

- normalize 옵션 : 비율로 변환

- columns : 열 기준 100%

- index : 행 기준 100%

- all : 전체 기준 100%

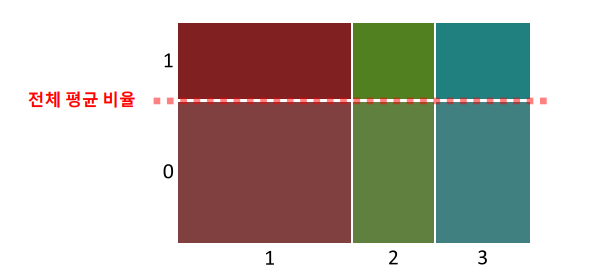

범주 -> 범주 시각화 : mosaic plot(data,['x','y'])

- 범주별 양과 비율을 나타냄

- 빨간 선은 전체 평균

mosaic(titanic, [ 'Pclass','Survived'])

plt.axhline(1- titanic['Survived'].mean(),

color = 'r')

plt.show()

참고 : 그래프 사이즈 (세션 전체 적용)

plt.rcParams["figure.figsize"]=(8, 6)

해석

- X축 길이는 각 객실등급별 승객비율을 나타냄

- 그 중 3등급 객실에 대해서 보면, y축의 길이는, 3등급 객실 승객 중에서 사망, 생존 비율을 의미

두 범주형 변수가 아무런 상관이 없다면 ?

- 범주 별 비율의 차이가 전혀 없음

- 조금이라도 관련이 있다면, 비율 혹은 bar의 크기에 조금이라도 차이가 남

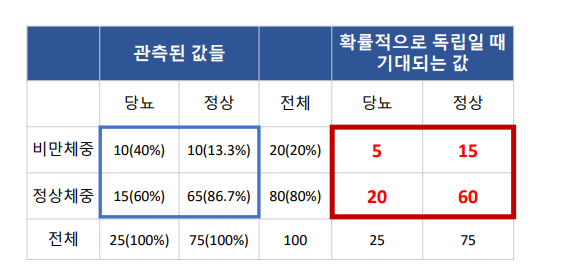

범주 → 범주 : 수치화 - 카이제곱검정

- 기대빈도 : 아무런 관련이 없을 때 나올 수 있는 빈도수

- 실제 데이터 : 관측도니 값들

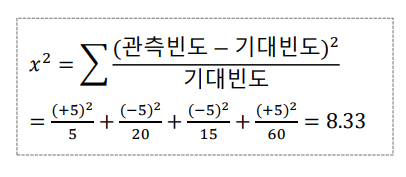

카이 제곱 통계량 : 기대빈도와 실제 데이터의 차이

- 카이 제곱 통계량이 클수록, 기대 빈도로부터 실제 값에 차이가 크다는 의미

- 범주의 수가 늘어날 수록 값은 커지게 되어있음

- 자유도의 약 2배보다 크면, 차이가 있다고 봄.(관계가 있다)

범주형 변수의 자유도

- 범주의 수 - 1

- 카이제곱 검정에서 자유도 계산

- (x 변수의 자유도 ) * (y 변수의 자유도)

- ex) Pclass -> Survived

- Pclass: 범주 3개, Survived : 범주 2개

- (3-1) * (2-1) = 2

- (x 변수의 자유도 ) * (y 변수의 자유도)

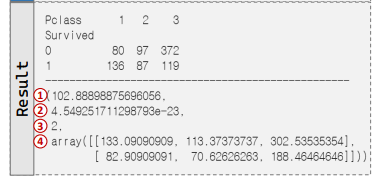

카이 제곱 검정

- crosstab으로 검정

- 주의 : Normalize 옵션 사용 X

- 카이 제곱 검정 수행

# 1) 먼저 교차표 집계

table = pd.crosstab(titanic['Survived’],

titanic['Pclass'])

print(table)

print('-' * 50)

# 2) 카이제곱검정

spst.chi2_contingency(table)

결과

1. 카이제곱 통계량

2. p-value

3. 자유도 : Pclass자유도(3-1) * Survived 자유도 (2-1)

4. 기대빈도 : 계산된 값

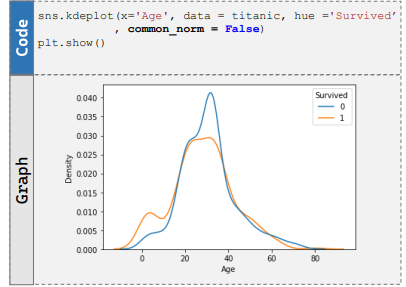

6. 이변량 분석 : 숫자 -> 범주

시각화

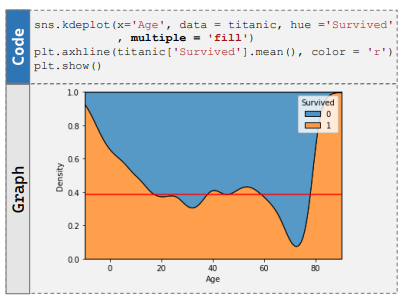

sns.kdeplot( )

-

kdeplot( , hue = 'Survived')

:생존여부의 비율이 유지된 채로 그려짐- 두 그래프의 아래 면적의 합이 1

-

kdeplot( , hue = 'Survived', common_norm = False)

: 생존자, 사망자 각각 kde plot 그리기- 생존여부 각각 아래 면적의 합이 1인 그래프 (True일때는 두 그래프의 합이 1)

- 생존여부 각각 아래 면적의 합이 1인 그래프 (True일때는 두 그래프의 합이 1)

-

두 선이 만나는 지점 : 전체 평균과 같은 지점

hue='' : 특정 범주를 색상으로 구분

- kdeplot( , hue = 'Survived', multiple = 'fill')

: 모든 구간에 대한 100% 비율로 kde plot 그리기

- x 축 : 나이

- y 축 : 비율

- 빨간 선 : 전체 생존률

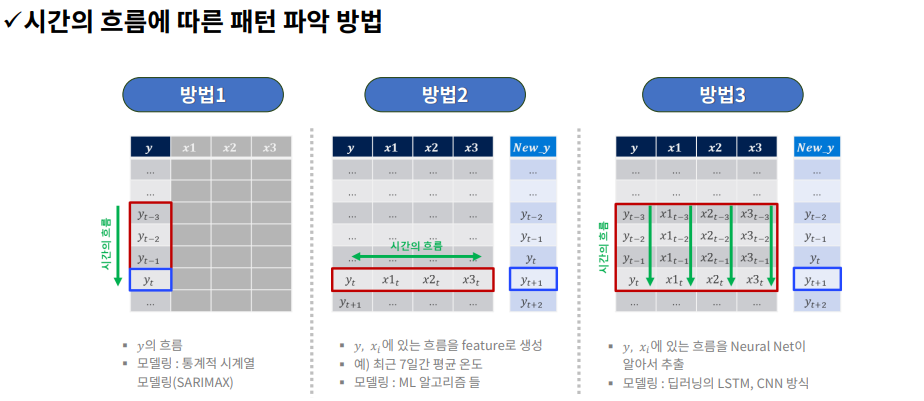

추가 : 시계열 데이터 분석 기초

지금까지 시계열 데이터에 대한 처리는 방법2였음

시간의 흐름에 따른 패턴 찾기

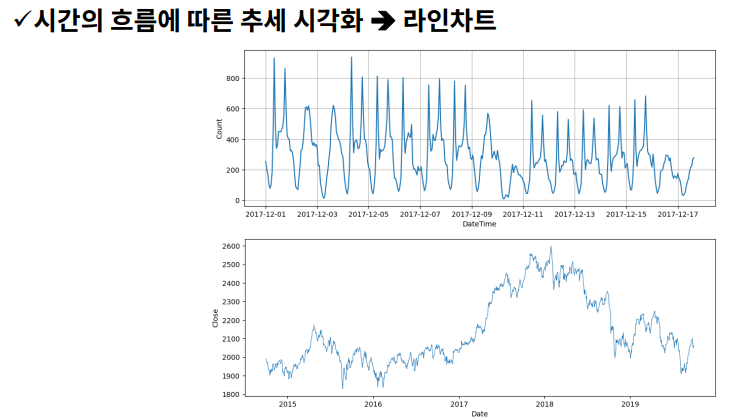

라인차트

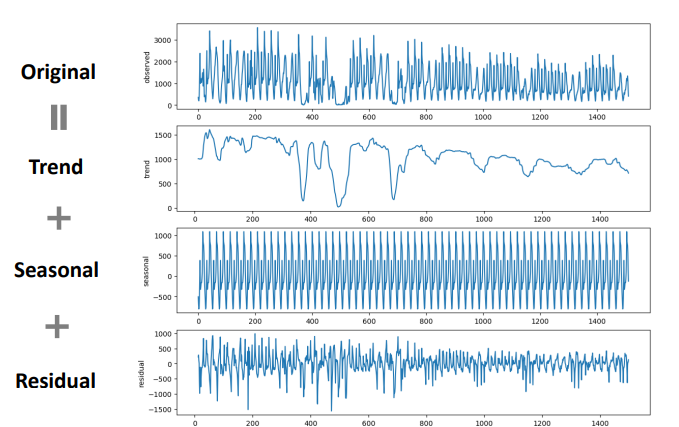

시계열 데이터 분해

- 두가지 패턴 추출

- Trend : 추세 패턴

- Seasonal : 사이클(주기),계절성 패턴

- 문법

# 시계열 데이터 분해

decomp = sm.tsa.seasonal_decompose(bike['Count'], model = 'additive', period = 24)- period = 24

- Trend : window size = 24로, 이동평균 계산

- Seasonal : 원본에서 Trend를 빼고, 동일 주기(24)의 데이터 평균으로 계산

- 평균은 0(에 근사)