7.1 Introduction

마르코프 체인(Markov Chain)을 연속 시간(Continuous-Time)으로 확장

- 상태 간 전이 (Transition) + 각 상태에서 머무르는 시간 (Duration) 고려

중요 개념

- Markov Property는 기억이 없는 특성(Memorylessness)을 가진다. 즉, 현재 상태만이 미래 상태를 결정하며, 과거 상태는 영향을 주지 않는다.

- 연속시간 마르코프 체인의 경우, 각 상태에서 머무르는 시간은 지수 분포(Exponential Distribution)를 따른다.

- 상태의 순서를 보면 이산시간 마르코프 체인(Discrete-Time Markov Chain)과 유사하지만, 머무는 시간을 고려하면 연속시간 마르코프 체인과 차이가 생김.

예제

- 날씨 예제

Markov Transition Function

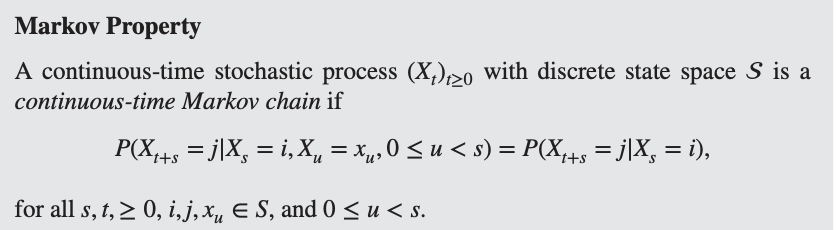

연속시간 확률 과정 가 마르코프 체인이 되려면 다음을 만족해야 합니다.

즉, 미래 상태는 현재 상태에만 의존하며, 과거 상태는 영향을 주지 않는다.

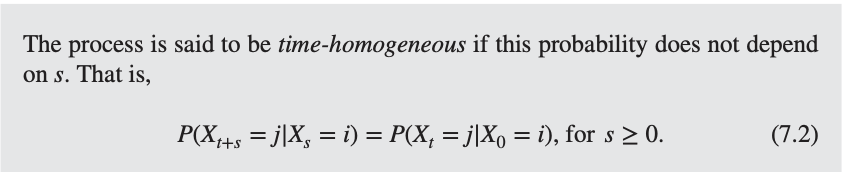

연속시간 마르코프 체인은 보통 시간-동질적(Time-Homogeneous)입니다. 즉, 전이 확률이 시간에 따라 변하지 않는다는 의미입니다. 시작 시점인 s에 의존하지 않는다.

이러한 성질 덕분에 마르코프 과정의 전이 확률을 라는 transition function로 표현 가능합니다.

주의

vs

- : transition function

- 시간 t가 지났을 때 상태 i에서 상태 j로 도달할 확률을 나타냄

- transition matrix for a discrete-time Markov chain과 비슷한 properties를 갖는다 → Chapman-Kolmogorov Equation

- 단순한 상태 간 전이 확률을 나타내며, 시간 개념이 없음

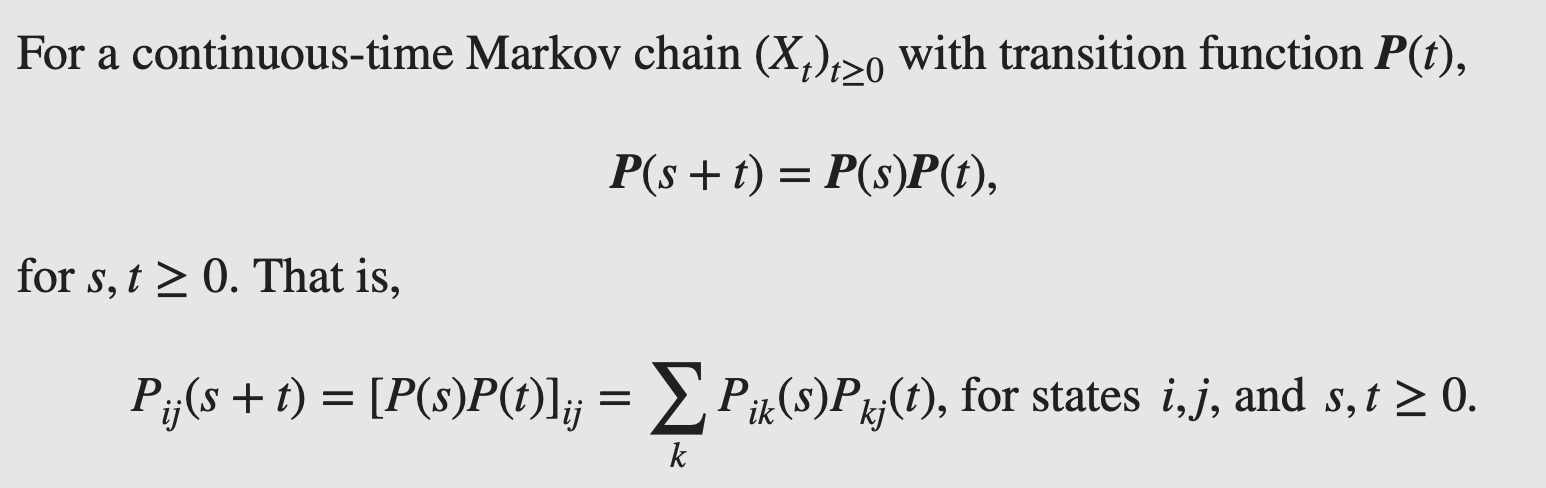

Chapman-Kolmogorov Equations

연속시간 마르코프 체인의 전이 확률이 어떻게 시간에 따라 연결되는지를 설명하는 핵심 방정식

의미: 시간 s 후 상태 i에서 k로 갈 확률과, 다시 k에서 j로 갈 확률을 모두 합하면, 직접 i에서 j로 갈 확률과 동일해야 한다.

증명

Example 7.1 Poisson process

Holding Times and Embedded Chains

- Time-homogeneity + Markov Property ⇒ distribution of the length of time that a continuous time chain stays in state i before transitioning to a new state

Holding Times are Exponentially Distributed

- : holding time at state i, length of time that a continuous time Markov chain started in i stays in i before transitioning to a new state

- ~ Exponential distribution

증명

: 상태 에서의 전이율

(1) 흡수 상태 (Absorbing State)

- 만약 이라면, 해당 상태에 영원히 머무른다.

- 즉, 다른 상태로 절대 전이하지 않음 → Absorbing State (흡수 상태).

(2) 폭발 상태 (Explosive State)

- 만약 라면, 해당 상태에서 즉시 다른 상태로 전이.

- 즉, 도착하자마자 떠남 → Explosive State (폭발 상태).

- 이 경우, 무한히 많은 전이가 유한한 시간 내에 일어날 수도 있어서 비정상적인 과정.

일반적인 과정

- 현재 상태 에서 머무르는 시간은 지수 분포 를 따른다.

- 평균적으로 단위 시간 동안 머무른다.

- 다음 상태 로 확률 에 따라 전이한다.

- 에서 다시 머무르고, 다음 상태로 전이하는 과정이 반복됨.

즉, 각 상태에서 평균 시간 동안 머무르고, 확률로 다음 상태로 이동하는 과정이 무한히 반복됨.

Embedded Chain:

- 연속시간 마르코프 체인의 상태 전이만을 보면, 이산시간 마르코프 체인처럼 보일 수 있다.

- 이때 얻어지는 이산시간 마르코프 체인을 Embedded Chain (내재된 체인)이라고 부른다.

- Embedded Chain의 transition matrix . diagonal entries: 0

7.2 Alarm clocks and transition rates

- 연속시간 마르코프 체인은 각 상태에서 머무르는 시간과 상태 간 전이 확률을 모두 고려해야 함.

- 이를 쉽게 이해하는 방법이 Exponential Alarm Clock (지수 알람 시계) 모델.

Exponential Alarm Clock

- 각 상태 i에서 전이할 수 있는 상태 j마다 독립적인 알람 시계가 있음.

- 알람 시계 (i,j)는 지수 분포를 따르는 랜덤한 시간 후에 울림.

- 처음 울리는 알람 시계가 다음 상태를 결정.

- 현재 상태 i에 도착하면, 모든 가능한 전이 (i,j)에 대해 독립적인 지수 분포 시계가 동시에 시작됨.

- 이 시계들은 서로 다른 속도 를 가지며, 각 시계는 분포를 따름.

- 가장 먼저 울리는 시계가 다음 상태를 결정.

- 상태가 j로 바뀌면, 다시 새로운 시계들이 동시에 시작됨.

- 이 과정이 계속 반복되면서 연속시간 마르코프 체인이 진행됨.

: transition rates of the continuous time process. i→j로 가는 속도

여기서 transition rate로 알 수 있는 것: Holding Time parameters & Embedded chain transition probabilities

- 첫번째 알람이 울렸다고 하자. time of the first alarm: minimum of independent exponential random variables with parameters

- 이 최소값은 지수 분포 를 따름

여기서

- 즉, 상태 i에서 떠나는 총 속도는 가능한 모든 전이율의 합.

- 상태 i에서 떠날 때, 다음 상태가 j일 확률은 알람 시계 (i,j)가 가장 먼저 울릴 확률과 같음.

- 내재된 체인(Embedded Chain)의 전이 확률은 전체 전이율 중에서 특정 전이율이 차지하는 비율.

Example 7.4

Example 7.5

7.3 Infinitesimal Generator

개요

- 연속시간 마르코프 체인(CTMC)에서 transition function 의 변화율 = rate of change을 분석하는 것이 중요함.

- 이 변화율을 나타내는 행렬이 Q (무한소 생성자, Infinitesimal Generator)이다.

- Q 행렬은 상태 간 전이율을 담고 있으며, 전이 확률과 직접적인 관계가 있음.

유도하기

- : 상태 i에서 시작하여 t 시간 후에 상태 j로 이동할 확률.

- 초기 상태에서 즉시 전이할 확률은 다음과 같음:

Instantaneous transition rate of hitting j if

- not stochastic matrix (diag entries are negative, entries can be greater than 1, rows sum to 0)

Example 7.6

Example 7.7

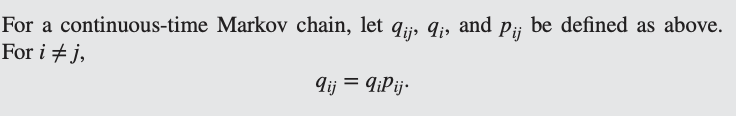

와 의 관계

- Embedded Chain의 전이 확률 은 를 통해 유도할 수 있음

- 상태 i를 떠날 때 다음 상태가 j일 확률

조건부 분포 성질을 이용해 변형

Instantaneous Rates, Holding Times, Transition probabilities

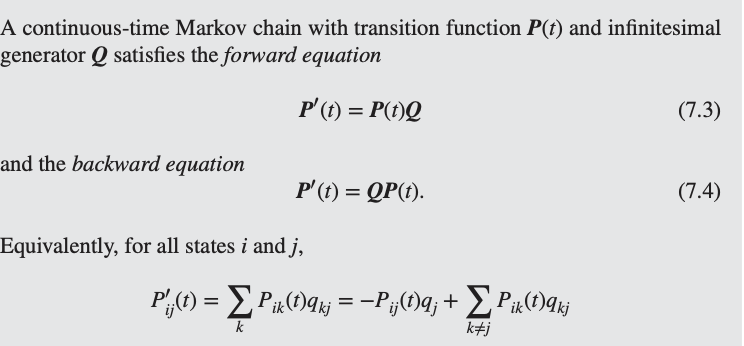

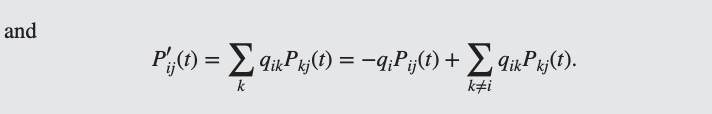

Forward, Backward Equations

로부터 compute하기

P(t)을 시간에 따라 분석하려면,미분 방정식을 이용해야 한다.

💡Kolmogorov Forward, Backward Equations

Forward: 미래의 상태 확률이 현재 상태 확률과 Q에 의해 결정됨.

Backward: 현재 상태 확률이 미래 상태 확률과 Q에 의해 결정됨.

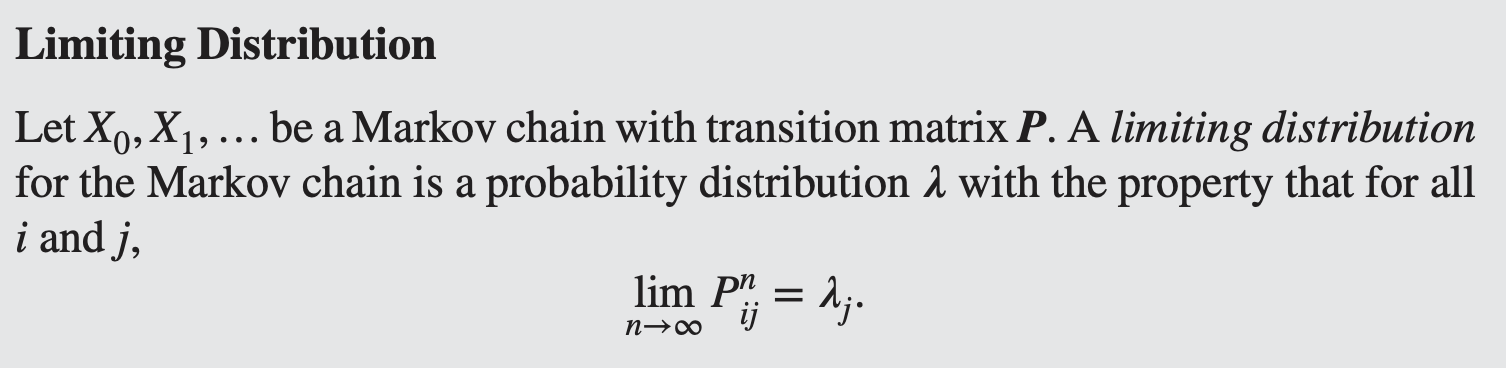

7.4 Long Term Behavior

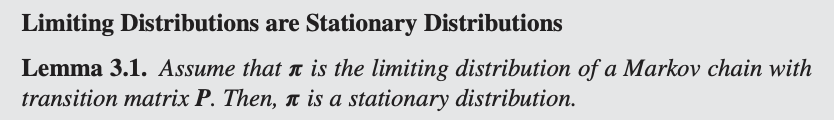

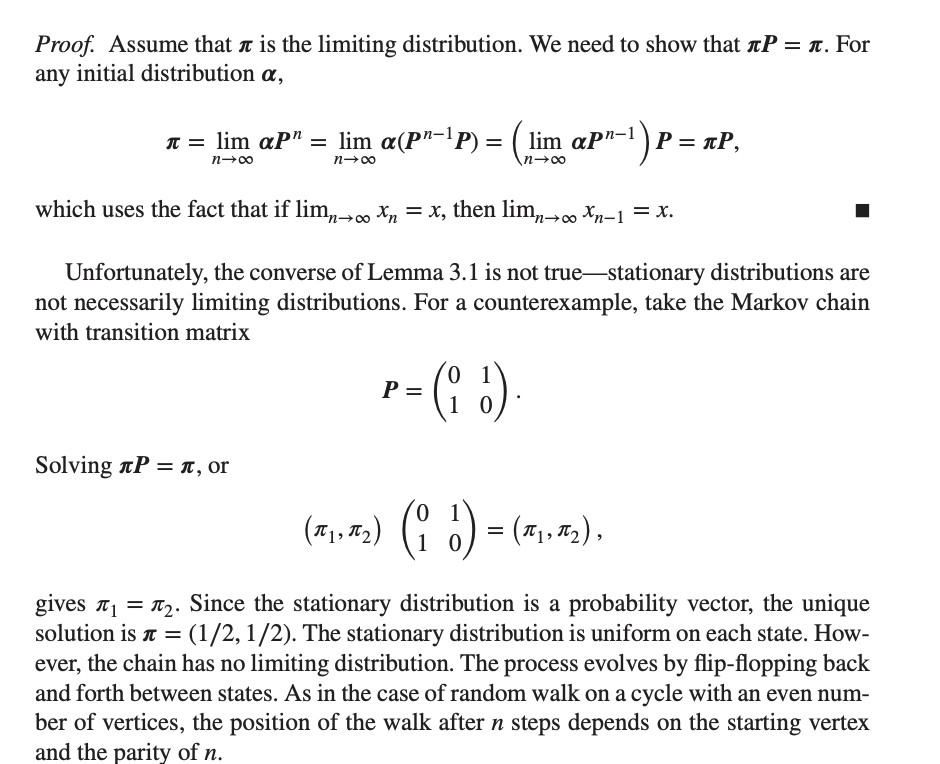

- Reminder - Discrete Markov Chain

충분히 많은 단계가 지나면 ( $n \to \infty$), 어떤 상태 i에서 시작하더라도 상태 j에 있을 확률이 $\lambda_j$라는 값으로 수렴한다. 초기 상태에 의존하지 않는 장기적인 행동을 의미

Let $X_0, X_1, \dots$be a Markov chain with transition matrix $P$.

A **limiting distribution** for the Markov chain is a probability distribution $\lambda$ with the property that for all i and j,

$$

⁍

$$

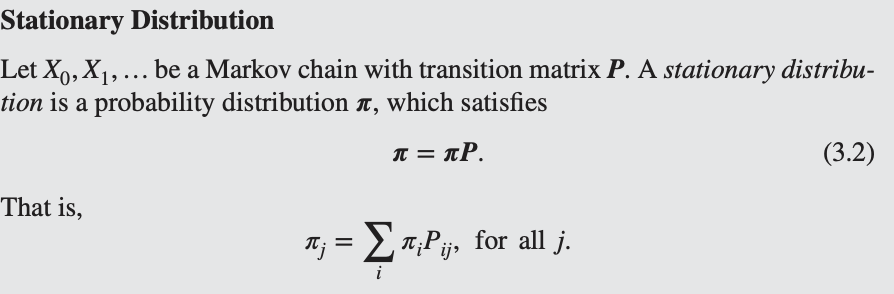

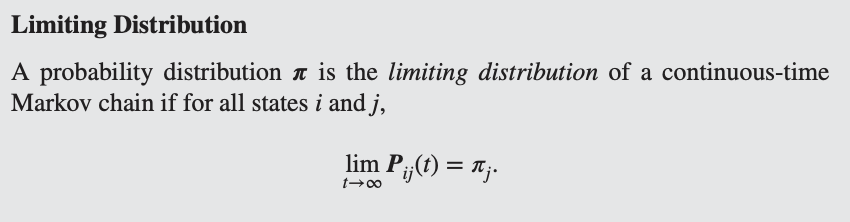

Limiting & Stationary Distribution

continuous-time markov chain에서도 discrete time markov chain과 비슷하게 limiting and stationary distribution이 정의된다.

💡Limiting distribution

- 초기 상태 i가 무엇이든 간에 시간 t가 충분히 크면 상태 j에 있을 확률이 특정 값 로 수렴해야 한다.

A probability distribution is the limiting distribution of a continuous-time Markov chain if for all states and ,

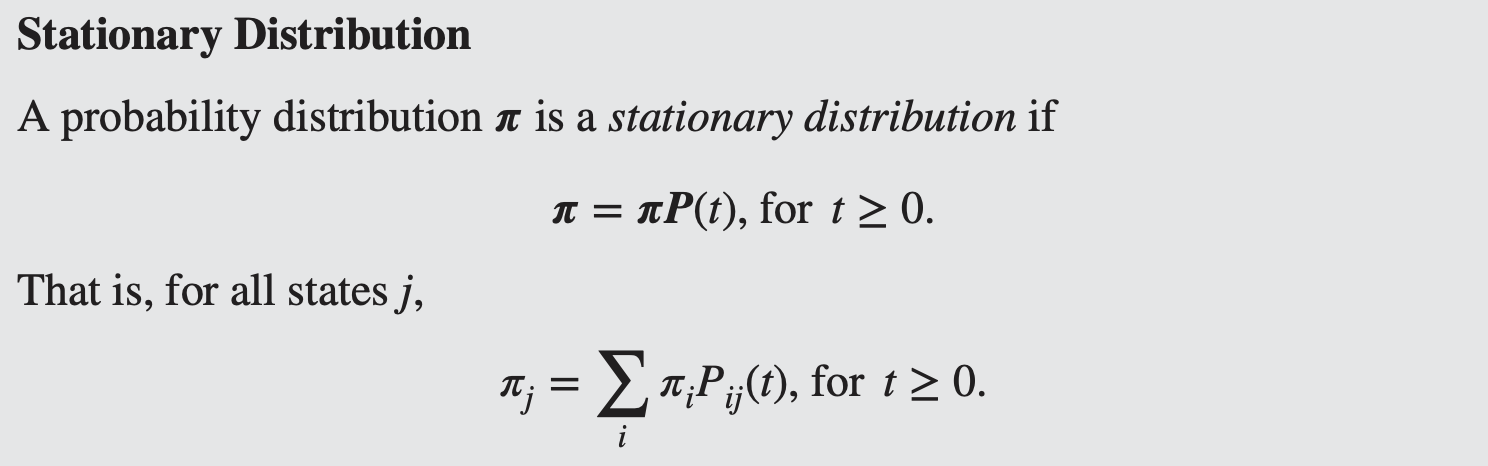

Stationary distribution

이는 특정 상태 j에 있을 확률이, 다른 모든 상태 i에서 j로 이동할 확률들의 가중합으로 나타낼 수 있어야 한다는 의미다.

limiting & stationary distribution의 관계

- limiting distribution is a stationary distribution

- however, converse is not necessarily true. 어떤 마르코프 연쇄에서는 정상 분포는 존재하지만, 시간이 무한히 지나도 극한 분포로 수렴하지 않을 수도 있다.

연속시간 마르코프 연쇄에서도 이산시간 마르코프 연쇄와 동일한 개념이 사용된다

-

accessibility: 상태 i에서 상태 j로 확률적으로 도달할 수 있는가

-

communication: 상태 i에서 상태 j로 도달할 수 있고, j에서 다시 i로도 도달할 수 있는가?

-

본질적으로 모든 state가 aperiodic

-

CTMC는 시간이 연속적이므로, 특정 주기로 상태가 반복되는 구조를 갖지 않는다.

-

이산시간 마르코프 연쇄에서는 특정 시간 단계에서만 상태가 반복될 수 있지만, 연속시간에서는 임의의 시간 t에서 전이(transition)가 발생할 수 있기 때문에 주기성(periodicity)이 존재하지 않는다.

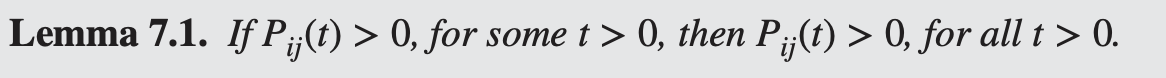

💡Lemma 7.1이 그 핵심적인 이론적 근거가 된다

연속시간 마르코프 연쇄(CTMC)에서 한 상태에서 다른 상태로 도달할 확률 이 한 번이라도 양수이면, 이후 모든 에 대해 양수임을 의미. 특정 ij

직관적인 인해

- 만약 인 t가 존재한다면, i에서 j로 가는 경로가 존재한다는 의미다. embedded chain에서 일정한 시간 내에 i에서 j로 도달할 수 있는 가능성이 있다는 의미

- 그러면 그 경로를 여러 번 반복할 수 있으며, 이후의 어떤 t에서도 도달 가능성이 0이 될 수 없다.

- 결과적으로 가 한 번이라도 양수이면, 이후 모든 t>0에서도 양수가 된다.

- 즉, 이산시간 마르코프 연쇄에서 주기성이 발생하는 이유는 특정한 시간 간격에서만 상태로 돌아올 수 있기 때문이다. 그러나 연속시간 마르코프 연쇄에서는 한 번이라도 두 상태 간의 전이가 가능하면, 이후 모든 t>0에서 전이가 가능하다. 따라서 특정한 시간 간격(주기)으로만 상태가 반복되는 구조가 존재할 수 없다. 결과적으로 모든 상태가 본질적으로 비주기적(aperiodic)임을 보장할 수 있다.

-

-

irreducibility: 모든 상태가 서로 도달 가능

- 연속시간 마르코프 연쇄가 irreducible하려면, 모든 상태 에 대해 어떤 에 대해 이어야 한다. 즉, 어느 상태에서든지 다른 상태로 이동할 가능성이 있다면 irreducible이라고 본다.

- 연속시간 마르코프 연쇄에서 모든 holding time parameter()이 유한하다면, 다음 두 가지 경우 중 하나가 성립한다.

-

연쇄가 불기약(irreducible)하며, 모든 상태가 서로 연결됨 (모든 )

→ 즉, for all i,j and t>0

→ 따라서 어떤 상태에서든 다른 상태로 이동할 확률이 항상 존재한다.

-

흡수 상태(absorbing state)가 하나 이상 존재하는 경우 ()

→ 이 경우 특정 상태로 이동하면 다시는 빠져나올 수 없다

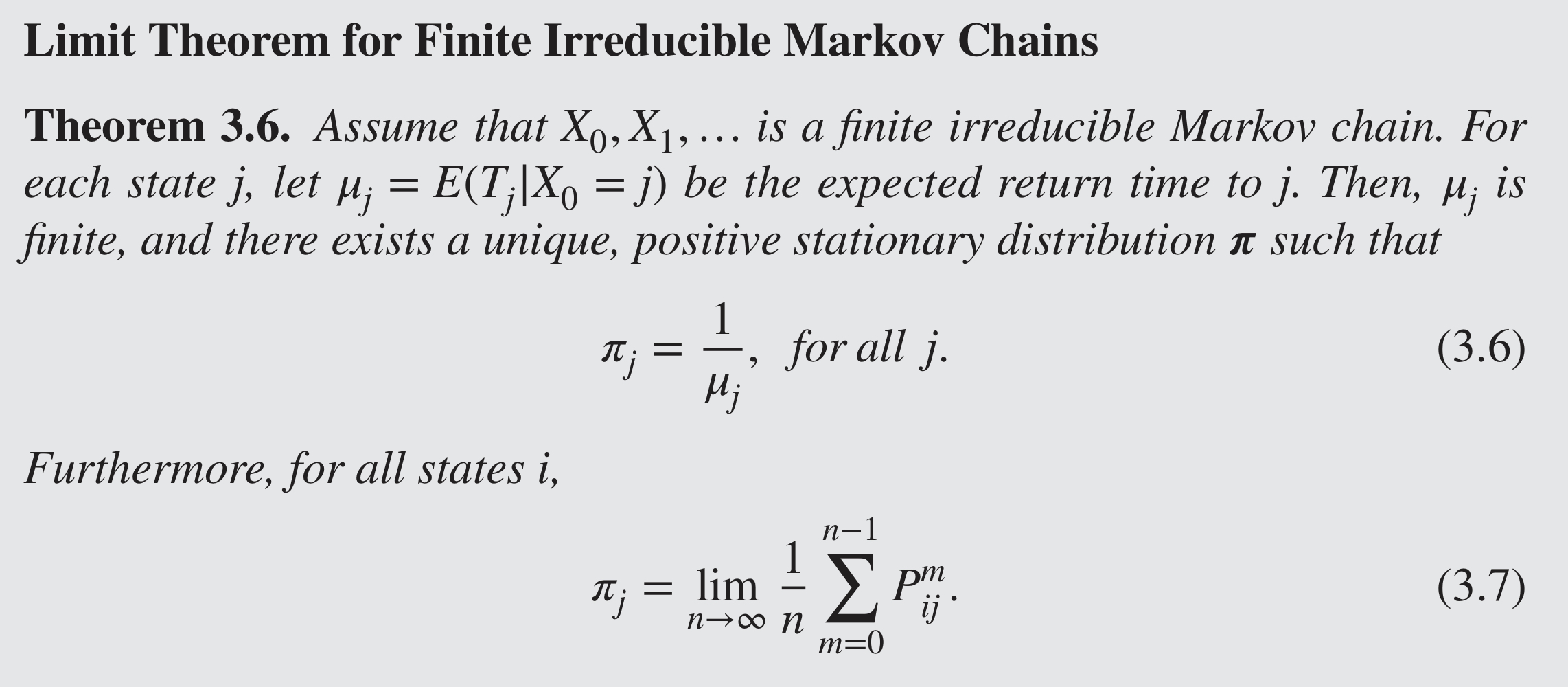

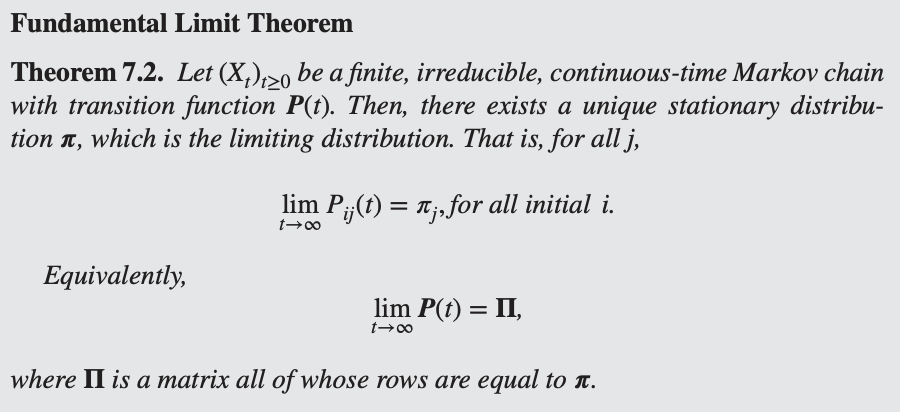

Fundamental Limit Theorem

💡Fundamental Limit Theorem

ergodic markov chain 복습

사실상 ergodic markov chain의 continuous time 버전

Let be a finite, irreducible, continuous-time Markov chain with transition function . Then, there exists a unique stationary distribution , which is the limiting distribution. That is, for all ,

Equivalently,

where is a matrix all of whose rows are equal to .

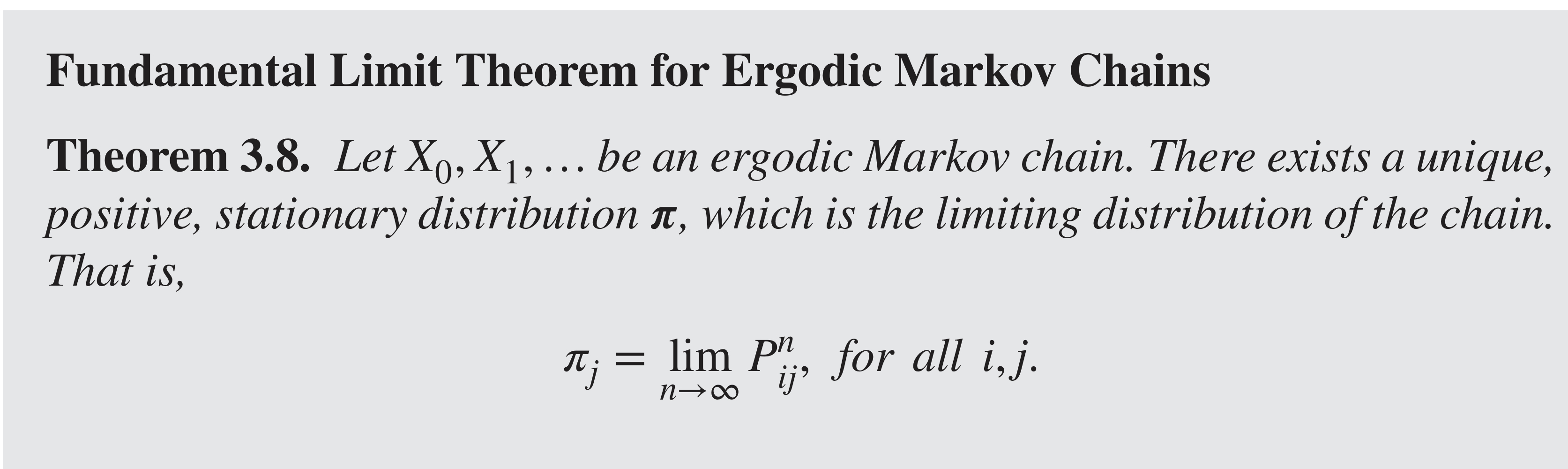

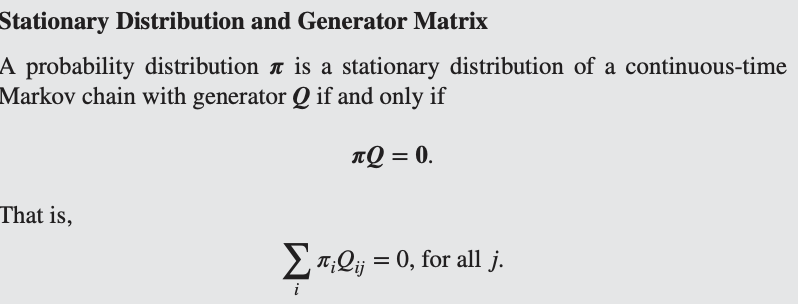

Stationary Distribution and Generator Matrix의 관계

💡Stationary Distribution and Generator Matrix

증명

이해

- 즉, 는 시스템이 상태 j에 머무르는 평균적인 비율이다.

- 이는 이산시간 마르코프 연쇄에서 정상 분포가 "각 상태로의 전이 비율"을 나타내는 것과 유사하다.

(2) 왜 인가?

- Q는 각 상태에서 다른 상태로 이동하는 속도를 나타내는 행렬이다.

- 정상 상태에서는 각 상태에서 나가는 전이율과 들어오는 전이율이 같아야 하므로 이 성립한다.

- 즉, πQ 방정식은 시스템이 균형 상태에 도달했을 때, 순수한 변화가 없다는 것을 의미한다.

→ 설명

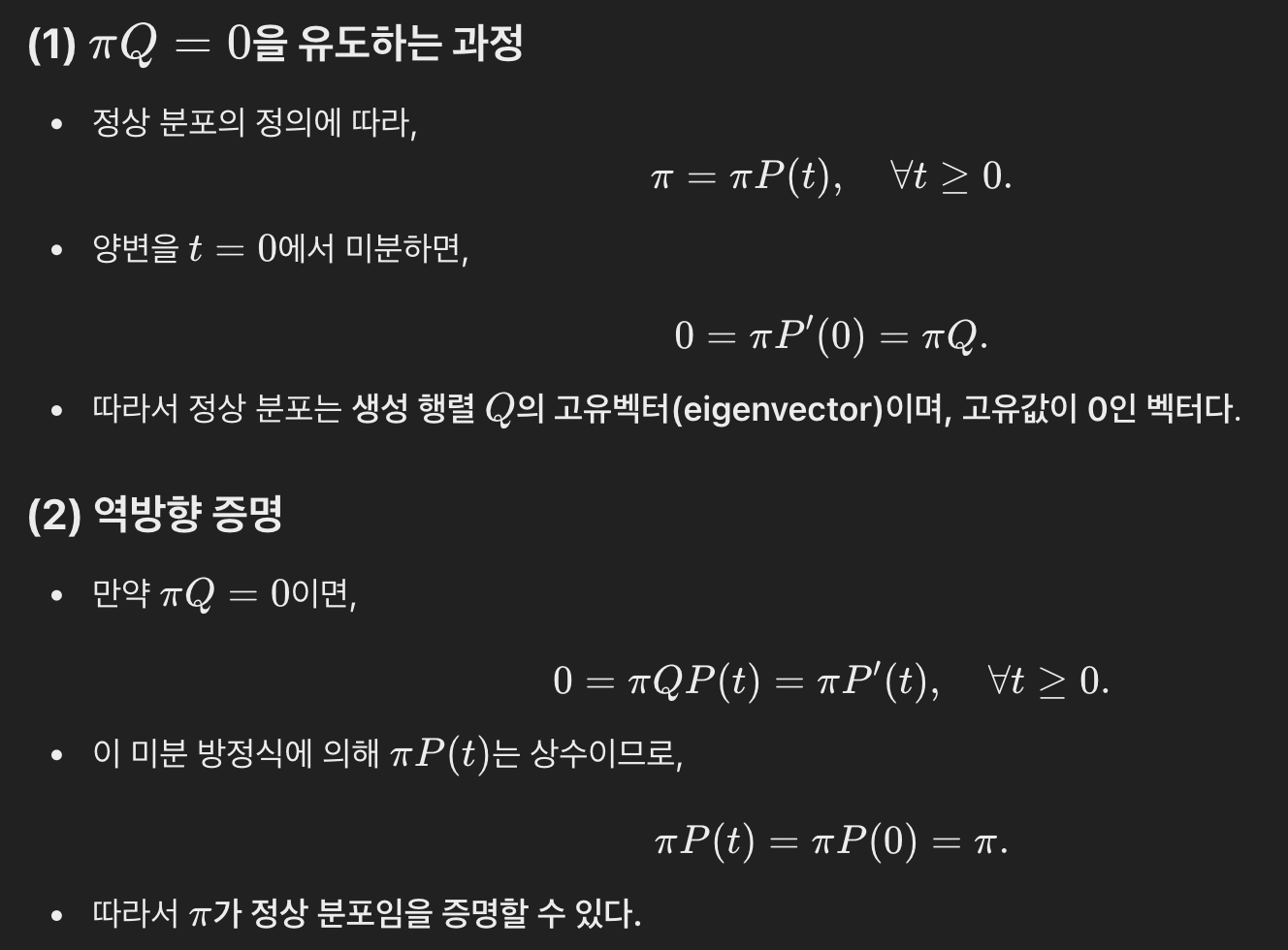

예제 Example 7.14

Eat, play, sleep

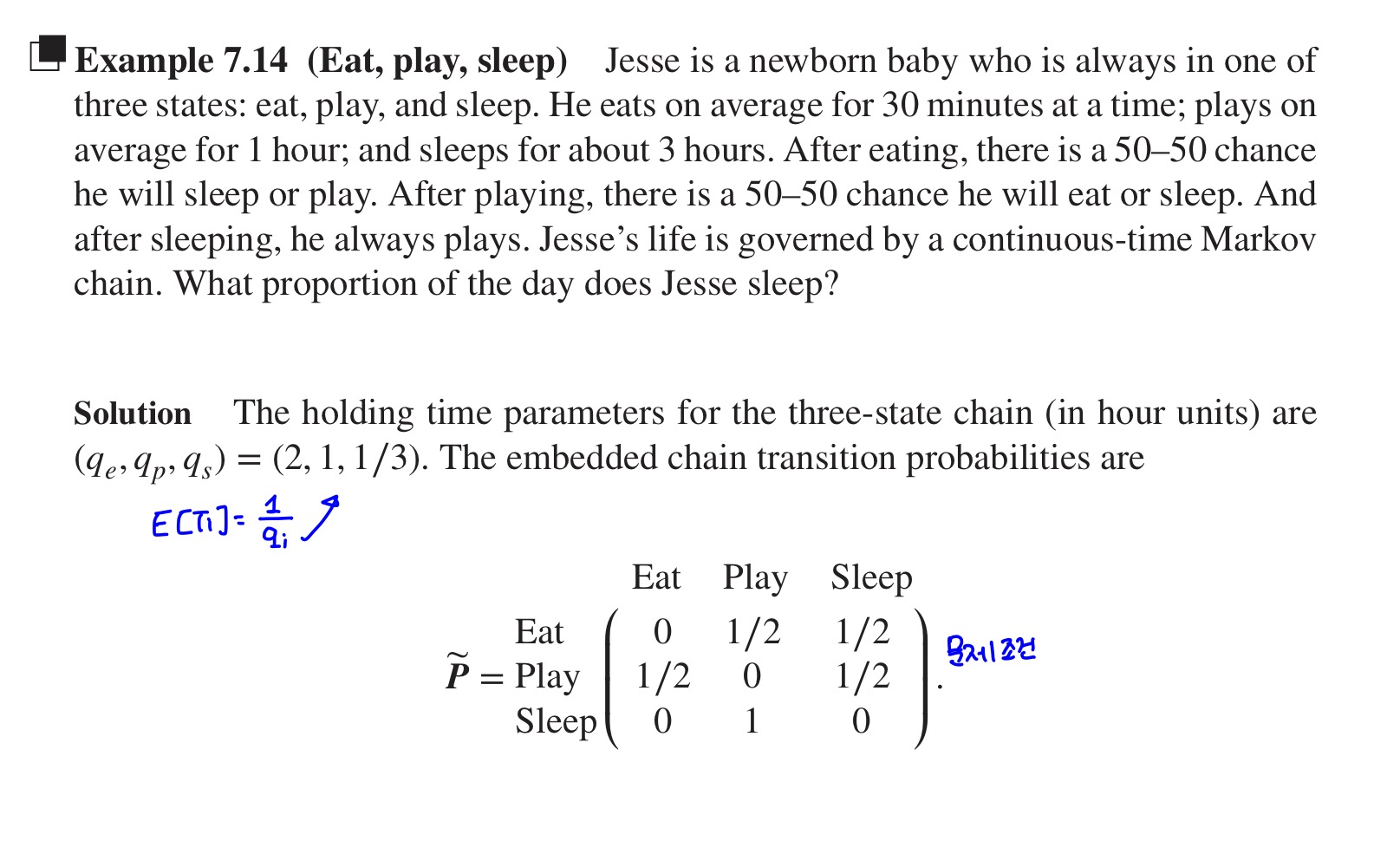

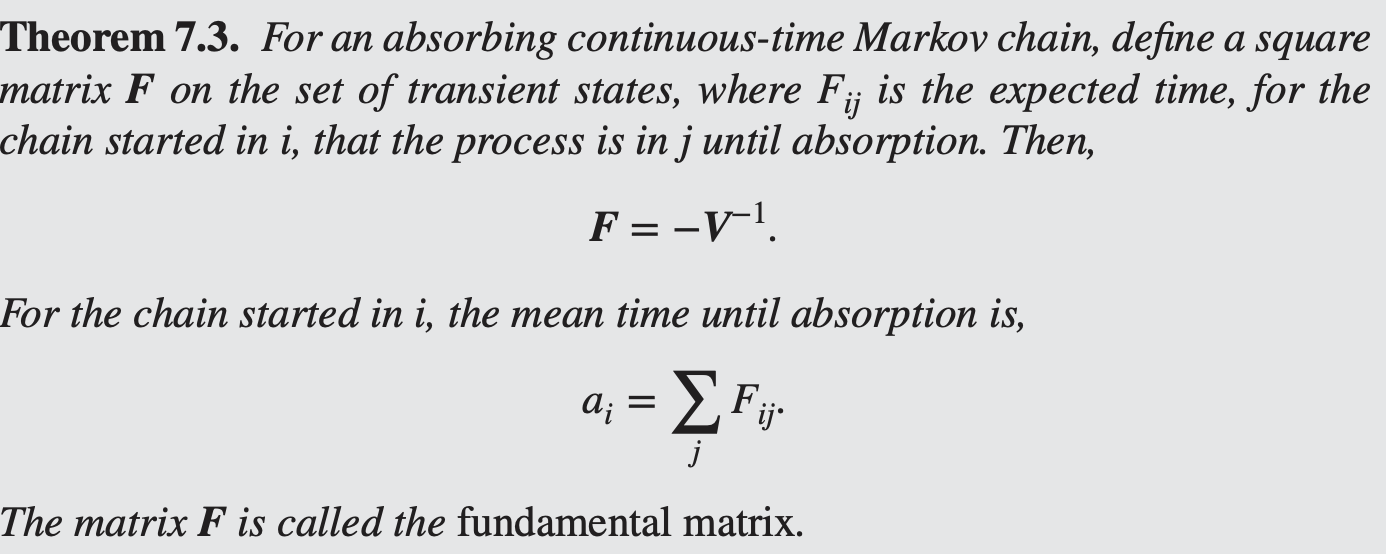

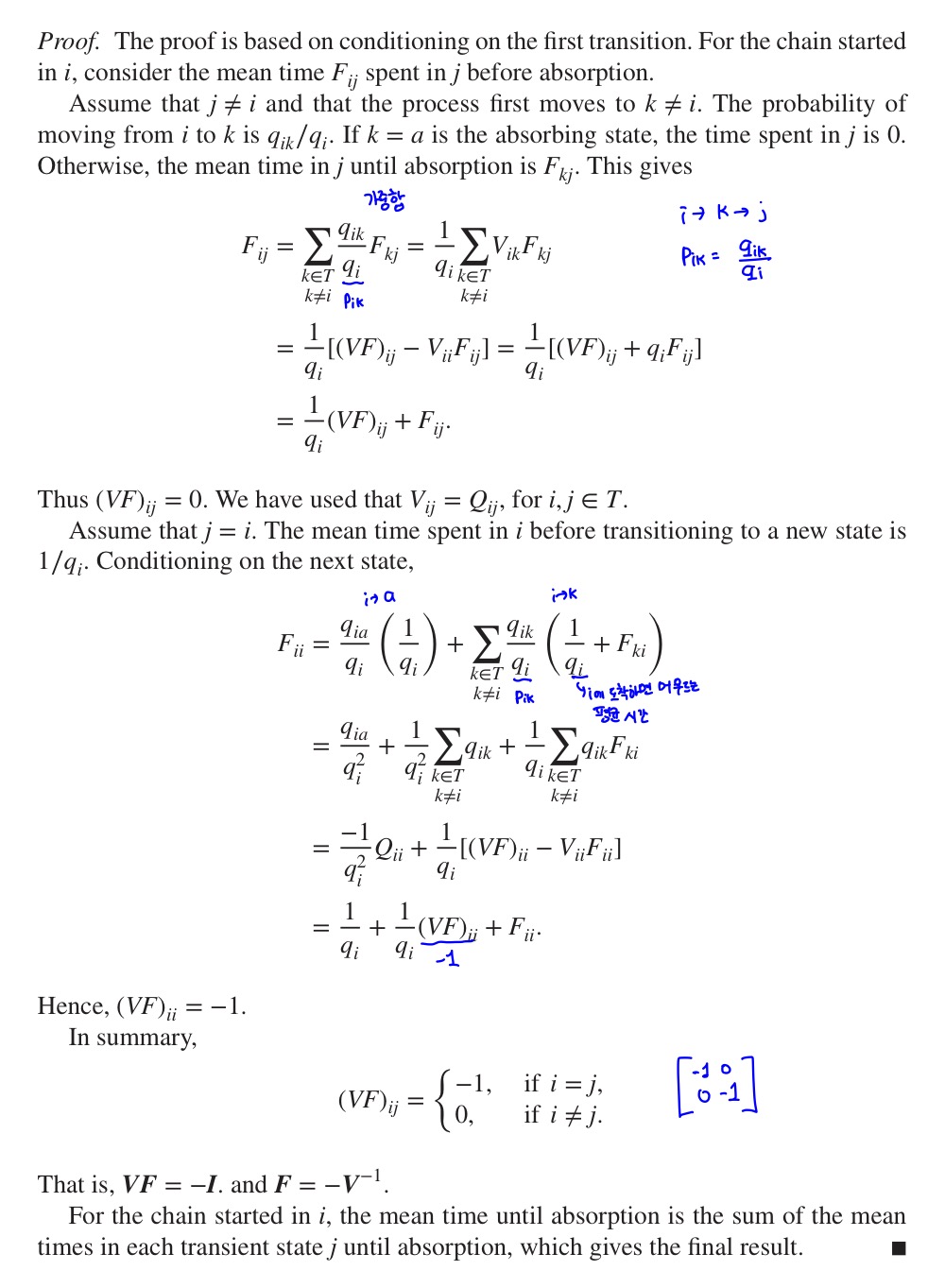

Absorbing state & mean time until absorption

absorbing state가 존재하는 경우, 시스템이 흡수 상태로 도달하는 데 걸리는 평균 시간을 구하는 방법을 설명

transient state에서 시작해서 gets absorbed and never returns to that state할 확률이 있음.

: expected time until absorption

예시: absorbing continuous-time Markov chain on {1,…,k}. 이때 one absorbing state

- a: 흡수 상태에서 나가는 확률은 없으므로 0.

- ∗: transient state에서 absorbing state로 이동하는 속도

- V: transient → transient 로 이동하는 속도

- (k-1) x (k-1) matrix

Mean time until absorption

- V는 transient 상태들 사이에서 전이율을 나타내므로, 이 행렬의 역행렬을 취하면 각 상태에서 보내는 평균 시간이 된다. 음수 부호는 전이율이 음수로 표현되기 때문

증명

예시

이 예제는 연속시간 마르코프 체인(CTMC) 을 이용하여 질병의 진행 과정을 모델링하는 방법을 설명합니다.

1. 모델 개요

- 다중 상태 마르코프 모델(multistate Markov model) 은 환자가 병의 여러 단계(상태)를 거쳐 진행하거나 회복하는 과정을 설명하는 데 사용됩니다.

- 특히, 환자가 특정 말기 상태(terminal state) 에 도달할 수 있으며, 이 상태는 흡수 상태(absorbing state) 로 간주됩니다.

2. 간 질환(Cirrhosis) 진행 모델

Bartolomeo et al. (2011)은 간경변증(Cirrhosis) 환자의 간 질환 진행 모델을 개발하였습니다.

이 모델에서는 3가지 상태(State) 가 존재합니다.

- 상태 1: 간경변증(Cirrhosis)

- 상태 2: 간암(Hepatocellular carcinoma, HCC)

- 상태 3: 사망(Death, 흡수 상태)

환자는 상태 1(간경변증)에서 상태 2(간암) 또는 상태 3(사망)으로 전이될 수 있으며,

상태 2(간암)에서는 상태 3(사망)으로만 전이됩니다.