메롱하는 사진밖에 몰랐어요.

정면에서 보면 코끼리로, 측면에서 보면 기린 두 마리로 보이는 조형물이 있다.

하지만 정면에서 아주 조금씩, 측면으로 이동하면서 그 조형물을 바라본다면, 코끼리로도 보이지 않고 기린으로도 보이지 않는 구간이 있다.

어쩌면 무언가를 이해하는 일이란, 코끼리로도 기린으로도 안보이는 구간의 조형물을, 기린이나 코끼리로 보려고 노력하는 과정일지도 모른다.

실제로는 그 조형물을 기린 조형물이라고 하기도, 코끼리 조형물이라고 하기도 어렵겠지만, 사람은 한 방향에 서서, 그 방향에서 보이는 단면만을 인식할 수밖에 없다.

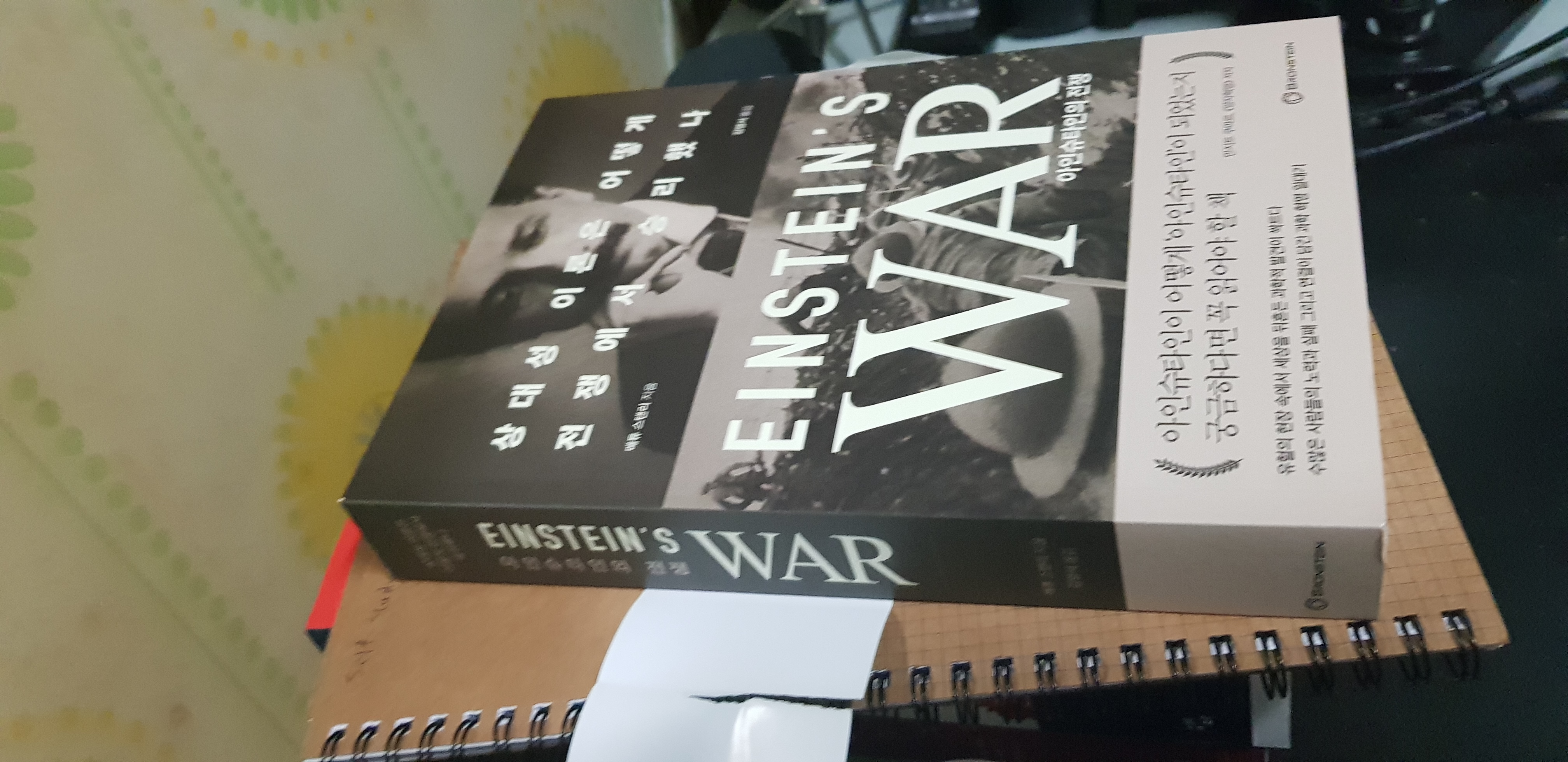

아인슈타인, 어릴때 어머니가 사주신 우유의 이름, 위인전세트에 꼭 들어가있는 진한 쌍꺼풀을 한 물리학자.

이게 내가 아는 아인슈타인이었지만, 550p에 달하는 내용이 내 관념을 바꿔놨다.

아인슈타인의 전쟁은 아인슈타인 일대기를 다룬(정확히는 상대성이론과 그가 인정받게될때까지의) 책으로 전반적인 내용이 세계대전을 배경으로 전개가 된다.

그저 머리가 대단히 좋은 사람이 왔노라, 보았노라, 이겼노라 처럼 도깨비 방망이 뚝딱해서 만든 것이 아닌 총알과 포탄이 솟구치는 와중에, 몸이 망가져서 누워만 있어야 되는 와중에도 꾸준히 달라붙어서 만든, 몇 년이상을 꾸준히 달라붙어 만든 자신의 결정체다.

악당의 공격때문에 행동불능이 되어도 결국 일어나 악당을 무찌르는 히어로를 보는 것 같아서 책을 읽으며 조그마한 희열을 느꼈다.

그의 다른 면모를 볼 수 있어서, 상대성 이론을 만들기 위해 다양한 노력, 전쟁이라는 시대 배경, 그에게 도움을 준 다양한 인물들 등등 여러가지를 볼 수 있어서 좋았고 감사했다.

절망적인 시대라도 이뤄낼 수 있다는 용기를 내게 심어줬기때문이다.

아인슈타인도 결국 자신의 결과물을 계속 내놓고 다듬고 주위의 도움을 받았다.

이걸 통해서 꾸준함과 피드백을 바탕으로 하면 된다는 통찰을 검증 받았다.

미래는 현재의 태도가 만든다.

전쟁이 났어도, 위장병을 앓아도 그가 바라는 결과를 위해 꾸준히 나아갔으니 세상을 뒤흔든 이론이 나온거라 생각한다.

과거에 몸이 완벽한 제 상태가 아니라고, 정신이 말짱치 못하다고 잠시 할 일을 미룬적이 있었는데 결국 그 일을 완벽하게 말아먹었었다.

이런 책들을 읽을 때마다 느끼는 건 결국 꾸준히 나아가는 것이, 현재의 내가 하고 있는 활동이 미래의 나를 결정짓는 다는 것이다.

스무살이 되면 번쩍하는 섬광 이펙트와 함께 성인으로 변신하는 것이 아니라는 것과 같은 맥락이랄까.

이제라 할 수 있고 마침내라 할 수 있는 5권이 끝났다. 이번 달은 최대한 적은 후회를 남긴 채 마무리 짓고싶다.