PCF(Product Carbon Footprint) 입문

1.PCF(Product Carbon Footprint)란 무엇인가?

PCF는 Product Carbon Footprint, 즉 "제품 탄소 발자국"이라는 뜻입니다.말 그대로 어떤 제품을 만들고, 쓰고, 버리는 전 과정에서 발생하는 온실가스 배출량을 숫자로 표현한 것이에요. 예를 들어, 생수 한 병을 생각해볼게요.플라스틱 병을 만들기

2.ISO 14067 vs GHG Protocol — PCF 표준 비교하기

탄소발자국(PCF)을 계산하는 방법을 전 세계에서 똑같이 맞추면 좋겠지만, 현실은 산업·국가·기관마다 기준이 달랐습니다.그래서 국제적으로 합의된 대표적인 두 가지 표준이 등장했어요:ISO 14067 → 국제표준화기구(ISO)가 만든 “제품 탄소발자국” 규격 GHG P

3.GWP와 CO₂e — 온실가스를 한 단위로 바꾸는 원리

온실가스는 한 종류가 아니에요. 이산화탄소(CO₂) 메탄(CH₄) 아산화질소(N₂O) 냉매가스(HFC, SF₆ 등) 각각의 성질이 달라서 지구를 따뜻하게 만드는 정도(기후변화에 미치는 영향)가 다릅니다. 👉 그런데 만약 보고서에 이렇게 써 있으면 어떨까요?

4.시스템 경계와 기능단위 — 어디까지, 무엇을 볼 것인가

PCF를 계산할 때 가장 먼저 해야 하는 결정이 있습니다.👉 “어디까지 포함할까?” (시스템 경계)👉 “어떤 단위를 기준으로 볼까?” (기능단위) 이 두 가지를 명확히 하지 않으면, 같은 제품이라도 사람마다 계산 결과가 달라져서 비교가 불가능해집니다.시스템 경계는

5.데이터 구조 — 활동데이터, 배출계수, 1차·2차 데이터

PCF를 계산할 때는 단순히 "숫자 몇 개"만 넣고 끝나는 게 아닙니다.데이터가 어떤 성격인지, 어디서 온 건지, 얼마나 신뢰할 수 있는지가 다 기록되어야 합니다. 👉 즉, 데이터 구조가 PCF의 뼈대예요.뼈대가 잘못되면 계산도, 보고도, 비교도 무너집니다.활동데이

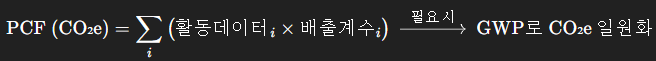

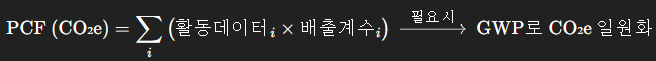

6.PCF 계산식과 예시 — 작은 실습으로 감 잡기

PCF(Product Carbon Footprint)는 아주 단순하게 표현하면 이렇습니다:활동데이터(Activity Data): 실제 사용량 (전기 kWh, 연료 L, 운송 km 등) 배출계수(Emission Factor): 단위당 평균 배출량 (kg CO₂, kg

7.보고와 문서화 — ISO 규칙대로 보고서 만드는 방법

PCF 계산 자체보다 더 중요한 게 결과를 어떻게 남기고, 공유하느냐입니다.숫자만 “130 kg CO₂e”라고 던져놓으면,👉 “이게 어디까지 포함된 값이지?”👉 “어떤 데이터와 기준을 쓴 거지?”라는 질문이 생깁니다. ISO 14067에서는 보고서에 반드시 포함해

8.공급망 교환 표준 — PACT, Catena-X Rulebook 살펴보기

PCF를 회사 안에서만 계산하면 끝일까요?👉 그렇지 않습니다. 요즘은 공급망 전체가 요구됩니다. 예시: 완성차 업체(자동차 회사)는 부품사들에게 “네가 만든 부품의 PCF를 알려줘”라고 요구합니다. 부품사는 다시 원자재 업체에 “원자재의 PCF를 달라”고 요청합

9.개발자 시각에서 모델링 — BOM, 배출계수 테이블, GWP 관리

PCF를 계산하는 과정은 사실상 데이터 파이프라인이에요. 원자재, 공정, 물류 등 여러 데이터 소스에서 값이 들어오고 배출계수와 GWP로 환산하고 최종적으로 CO₂e 값을 뽑아내야 하죠. 👉 이걸 제대로 하려면 데이터 구조(모델링)를 설계하는 게 필수입니다.엉

10.계산 파이프라인 설계 — 수집부터 검증·리포팅까지

PCF 계산은 단순히 숫자 몇 개 곱해서 끝나는 게 아닙니다. 데이터가 여러 부서/시스템에서 흘러들어오고, 단위 변환과 매핑이 필요하고, 검증을 거쳐야 최종 보고서에 들어갈 수 있습니다. 👉 따라서 데이터 흐름을 단계별로 설계한 파이프라인이 필요합니다.이걸 잘

11.PCF 입문 시리즈 종합 정리

이 시리즈는 PCF(Product Carbon Footprint, 제품 탄소발자국)를 전혀 모르는 사람도 차근차근 이해할 수 있도록 만든 입문 문서입니다.1편부터 10편까지 따라오면, PCF의 개념 → 표준 → 계산법 → 데이터 구조 → 모델링 → 파이프라인 설계까지